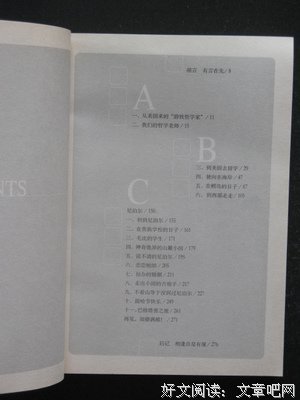

《同“游牧哲学家”去旅行》是一本由于苗 / (美)大卫·尤基(David Youkey)著作,中国青年出版社出版的平装图书,本书定价:26.00元,页数:278,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《同“游牧哲学家”去旅行》精选点评:

●以前尼泊尔不是这样的

●我也想遇到这样的老师

●一个人在新中关的土司新语吃饭,抓起这本书翻了翻,因为对“哲学”二字有亲切感。但其实与哲学无关,只是一个普通中国留美学生和一个普通家庭成长的美国人的旅途生活而已,触及文化差异,语言简单,情感朴实,没什么亮点和惊喜。加一颗星是因为这种两人交叉叙述的方式还不错,像和你聊天,还能从两个视角还原历史。

●表被“哲学家”这几个字吓着!小德~~

●这是一本看上去很舒服很轻松的书。见到了生活的另一面。羡慕二人有如此不一样的生命体验,超级丰富的精神世界

●重温了一下,满满的时代感,九十年代出国不易。很好奇美国人在国家森林公园怎么扎帐篷徒步钓鱼,好像天生就会似的。话说,小德和于苗是什么关系?

●有一个童话,关于苗苗和小德,过程很精彩,结局是,他们幸福地生活在一起了,呵呵。下次再版的话,换个标题吧,会让更多人看到这本好书!

●一本很特别的书,旅途中每一个故事,两个作者各写一篇。但因为两个人文化背景不同,对同一件事的看法也各有侧重,所以读起来并不觉得重复。

●去过一些地方,看见一些人,明白一些事,所谓的旅行,大都如此吧。

《同“游牧哲学家”去旅行》读后感(一):在路上

一个中国小女孩

一个美国男人

他们一直在路上

轻轻松松地看书

无意间就了解到了点什么

其实我很好奇

他们日久生情了没?

orry啦,我太八了

额。。。。

《同“游牧哲学家”去旅行》读后感(二):述说与回忆

作者是高中就一同作记者的朋友;

作者是大学的哲学老师;

于我,

一个个故事勾起一段段回忆,

一段段述说使我难忘、向往,

于你,

……

那就请你继续下去吧?:O)

《同“游牧哲学家”去旅行》读后感(三):态度决定一切

看完这本书,第一次从书中了解美国这个国家的一些文化,感觉美国不但是金钱的国度,还是一个精神及其自由丰富的国度。原来生活也可以是这样,是啊,在中国,你是否觉得一个人是硕士,还同时做着建筑工,或者在快餐店做兼职去考博士……等等,是很特别的,与正常的教育不合拍,可是在美国人的生活里这就是很正常的一部分,学习没有什么定式,任何人可以以自己的方式途径去大学里再求知,不分年龄,地点,身份,及初衷,哪怕只是为了一个很简单的想法。对比下,觉得中国的教育制度,已经和学习求知的本质背道而驰了。

《同“游牧哲学家”去旅行》读后感(四):于苗的世界很精彩

这本书我2005年初拿到手,翻开扉页,能看到作者于苗写给我的文字,清秀的小字,旁边画着一个梳着娃娃头的女孩头像。于苗的笑,给我留下深刻的印象。她的笑脸开朗灿烂,就像一股甘甜的清泉轻快地流淌而来。第二次读者本书,依然津津有味。这本书记录了于苗跟着她的哲学老师游历美国和尼泊尔的心情随笔。她崇尚自然、乐于冒险,既能够发现丹佛安逸平静生活中的乐趣小事,也能够跑到珠穆朗玛忍受着剧烈的高原反应尽情享受大山的静谧和美丽,又能够顶着局势动荡反政府组织的炮火悠闲自得地享受游逛在加德满都街头的刺激。这一切,都让我艳羡而又望而却步。

《同“游牧哲学家”去旅行》读后感(五):关于思维差异

这本书让我看到不一样的世界

你看 一个哲学博士的理想生活是 一个礼拜有几天和学生探讨哲学问题 然后可以在山中劈柴

这是很少中国人会同意的

我在这并不是批判美国怎么怎么好中国思维怎么怎么不行

只是想说

一种文化背景熏陶了一代人吧

我们不可能在小时候去送报纸卖牛奶赚钱

我们不可能有那么丰富的经历

但是现在在我看来

那种生活是我想要的

去海边帮别人做点事修修房子

做点自己能做的事情

累了不想做了

去海边游泳 开几百公里去陌生的城市走走

在湖边大帐篷 顺便来个刺激的和大自然小动物亲近