《古代中国与其强邻》是一本由[美] 狄宇宙著作,中国社会科学出版社出版的平装图书,本书定价:45.00元,页数:374,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《古代中国与其强邻》精选点评:

●一些有意思的观点: 游牧的生活方式是定居农业生产水平发展的结果;长城的修建更多是进攻性而不是防御性; 冒顿在内亚的兴起是对中国统一带来威胁的反应。

●写的干瘪瘪的,而且有些理论也挺牵强的

●先秦时期中原与中亚北亚的联系,这个话题本来是很让人感兴趣的。新石器时代以来,欧亚大陆就存在无数条通道。这些通道带来了车轮、小麦、战马和青铜器,又送出了贝壳、珠宝、丝绸和纸。千百年来,乌孙、大月氏、嚈哒、西辽不断沿此道路西迁。在《史记》之前,相关记载很少。事实上,张骞之前,无数汉人已经闯过西域,为中原积累了最初的模糊的中亚知识。在成吉思汗之前,南北疆两河伊朗乃至高加索的地理方位也早就存在于草原民族口口相传的记忆之中。如果有本专著能将中国史籍和苏俄考古成果结合起来,那必是极好的。然而本书还是停留于文本,并未提供很多新知。可以看成一个普林斯顿教授对《尚书》、《左传》、《竹书纪年》等中国典籍的读书笔记。近400页的读书笔记对于老外来说很了不起,但仅仅是更进一步研究的起点,很快翻完

●卫灭“邢”,在本书被翻译成灭“刑”,亏译者居然还是搞古文学的……

●以今日眼光看來 書中的一些討論現已成為學界共識 其研究已被進一步推進過了(譬如《能夏》一書)經典之作往往新意寥寥 這恰是因為其昨日之新意已成為了今日之共識 功業在茲;作者認為長城實是華夏嚮其北部擴張的戰略基地 並據此揭開了歷史書寫中華夏本位主義的意識形態神話 其關懷至今引人深思;在遊牧帝國的形成上 作者對其自發性予以強調 從而對巴菲爾德式的理論提出商榷;在漢匈關係上 作者認為權力結構的不同才是二者不得不轉和為戰的核心原因 遊牧生活“散支型結構”使其統治者無法有效地控制具有自利傾向的邊疆人群 這一結論對其他歷史時期華夏與遊牧人群的關係史也非常有啟發意義

●翻译问题有一些。有条件的话最好看原著。

●此书翻译错漏百出,没法读,感觉译者是机翻的水平。一星给翻译本,英文本很好看,原书我会打五星。

●:K289/4233

●看的痛苦死了,尤其是考古学。可能是翻译不好。索格代亚纳人,怪怪的。

●如果聚焦在春秋战国到汉代这段时期的历史记载,还是很有价值的

《古代中国与其强邻》读后感(一):校对和翻译问题

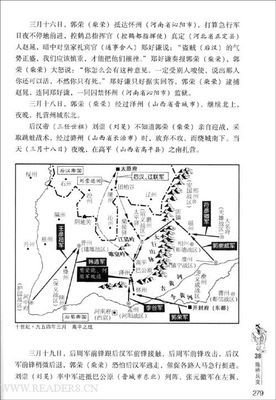

第一章第一节的第一张图草原之路,把鄂尔多斯标注在黄河几字型拐弯的内部,也就是陕西中部,这是标注错误了,应该在黄河几字型拐弯的北面。

对于一些专用名词的翻译应该遵循统一的译名,比如塞伊玛-图尔宾诺,辛塔什塔等,不能一会儿翻成图尔宾诺,一会儿翻成图尔比诺,一会儿辛塔什塔一会儿辛塔施塔。

《古代中国与其强邻》读后感(二):攻击还是防御?

还是值得一看,我把这类汉学家写的书统统归类为“海外看中国,对于摆脱国内史家千篇一律的视角和叙事方式是有帮助的。这类作者(包括李锋这样的海外中国学者)的著作首先建构了一个大的视角和比较长的时间轴,史料是被带入到思考框架里面证明结论。

比如说长城,一直以来对于长城的作用众口一词是防御,抵御北方游牧民族对定居农业人口的侵扰,基本上结论就是这样。狄宇宙在本书里给出了不同的观点,无论是燕长城、赵长城还是秦长城都深入到传统农耕区域以外,其实是东周诸侯国在强烈的企图心驱使下,攻占了戎狄的土地,长城是对土地权属的确认,是出击的桥头堡,是对其他诸侯国的地理扼要,是对北方商业利益的掠取。这是本书的看点,至于匈奴的出现还是语焉不详。

无论是攻击还是防御,能自圆其说就是一家之言。

《古代中国与其强邻》读后感(三):一条人为的界限

总而言之,这本书强调的结论是,中原农业文明和游牧文明的界限并非天然不可逾越,两者并非是必然的死敌,两者的界限是人为的

春秋以前的华夏和蛮夷,中原和游牧两者往往何二为一,界限并不清楚。进入春秋后,中原各国出于尊王攘夷争夺当时国际霸权的需要,经常性的丑化诋毁和侵略未开化的戎蛮,并予以消灭。中原文明侵入游牧和农业文明的中间地段,造就游牧文明的萎缩退却和生存危机。至战国之际,中原文明普遍建造长城的目的,并非是为了防守,相反是对所征服的游牧和农业地带进行“殖民”。到了秦汉阶段,由于中原文明的崛起和侵略压力,促使游牧民族也从分散走向集权,于是第一个强有力的匈奴帝国建立了,由于匈奴帝国是建立在各个部落共立单于的基础之上,所以单于并不能有效的控制其余众对西汉采取有效的和平政策,所以战争最终必不可免

总而言之,此书前半部分全是考古实证,而后半部分则是通过对中原文明所著的史记等史料作出不同的解读,得出独特的结论。此书颇为枯燥,然利用考古和文献解读方式得出独特观点的方法值得一观

《古代中国与其强邻》读后感(四):開放公民權的壞風氣

武力和公民政治權是一個硬幣的兩面,何以美利堅最爲自由?實在於美人之持槍權,何以德州政府能力最弱?在於德州人武力全米最盛。古風希臘貴族政治讓位于民主政治全在於軍事之變革——方陣重裝甲士興起,何以雅典民主政治最爲旺盛?雅典之海軍强大爲其因由。

羅馬S.P.Q.R.壯大强盛的原因在於各階級在歷次鬥爭後形成了一個團結强大的複合體,沒有貴族的全面壓迫平民,沒有平民的全面壓倒貴族,所以能團結一力與外敵戰鬥。羅馬之敗亡在於公民政治在擴張中造成了貧富分化等社會問題,公民政治混亂引發内戰,武將招徠私兵,政出私門。到了末後獨裁政治建立公民權利已經變爲元首饋贈異國人的禮物,羅馬人以此禮物雇傭異國人從旅,日久帝國費拉化異國人爲大。

支那武德之衰自晉侯始,晉利用戎狄加強晉國軍事力量和人力資源,BC632年晉國在已有的三行軍陣中加入三行,629年擴至五軍,588年擴軍六軍已達天子規模。晉國為稱霸大量使用外族軍隊破壞華夏武士共同體原則、攻掠諸夏,因此於BC533年受到天子譴責(左傳,昭公九年)

大量戎狄吸納入晉引發軍制、政制變化。改車戰為步戰,如此無禮之行自然引起有德君子的抵制,然晉君暴劣對抵制的武士處以死刑

在政制上吸納的戎狄歸屬於郡所治,擴張了國君與近臣的權力,此舉破壞封建共同體禮制對於各權力主體的約束,至終精敏的六卿完成自身體制的集權化轉變反戈滅亡了公家,可以說晉君自食其果,報應不爽

後世漢吸納北胡屬國,魏晉內容羌胡,北周武帝擴容府兵吸納六鎮鮮卑以外的賤民,唐李二招徠突厥屬國,他孫子輩兒招徠雜胡雇傭軍、種種源出於鄙晉與效法其行的春秋強國。故曰:“春秋無義戰,春秋無義兵。”

《古代中国与其强邻》读后感(五):历史的假设

本书讲述的是从商朝至汉的早期草原民族史,前半段是基于考古学资料,后半段是基于对文献的重新解读和推理。总体来说,考古部分比较靠谱。

1、游牧民族的出现并不太久,草原民族开始是畜牧、农耕、渔猎民族或混合体。随着马车技术的发展,提高了游牧民族的流动性,逐步有了纯粹长距离游牧民族。因为季节迁徙和狩猎的需要,他们的社会必须组织起来,从而容易形成军事化的社会。

2、冶铁技术由游牧民族传播至中国:新疆是中国地区最早由冶铁技术的地区,可以追溯到公元前10世纪,新疆是从费尔干纳引入的冶铁技术。中国则到战国才有冶铁技术。

3、商代马车的传入,应归功于西北的齐家文化、北方的朱家沟文化、东北的夏家店文化。

4、战国时期,赵、燕、秦三国向北扩张,使半定居的农耕-畜牧部落不得不北迁,转向纯游牧生活。长城是扩张而非防御的产物。

5、作者把蒙恬北却匈奴夺取河南地,与匈奴帝国的崛起联系起来,认为是因为游牧部落失去了河套,在这一艰难的时刻,整个部族的危机感使得国家得以诞生,全民被动员参与战争。获得外部收入的能力是国家设备出现的关键,也是国家生存的关键。除了中国外,塔里木盆地的城邦国家也要向匈奴缴纳产品,以便维持王庭和军事建设。

6、汉初的和亲政策下,之所以和亲后匈奴仍然进犯,并非单于不守契约,而是因为游牧的封建体系使其无法完全控制其下的部落。

7、汉武帝进攻河西走廊和西域,目的是因为汉朝不与匈奴朝贡之后,匈奴很大一部分经济来源于塔里木城邦国家,所以必须“断其臂膀”。

作者将匈奴的崛起与中国的统一关联起来,有假设但论据不足,战国时期赵国的云中郡直至阴山,燕国的辽东郡直至辽河,这些对游牧部落来说都是大规模的侵略,但并未出现军事化的帝国。如果只因秦帝国的统一,从而使得冒顿的崛起成为必然,似乎有些牵强。