《为什么画作不需要名字》是一本由[捷克] 翁德雷·霍拉克 文 / [捷克] 伊日·弗兰塔 图著作,后浪丨四川美术出版社出版的精装图书,本书定价:110.00 元,页数:108,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《为什么画作不需要名字》读后感(一):如何看懂现代艺术

相比于传统艺术作品,现代艺术作品因为抽象性和反潮流性而具有的隐秘性,为众人所不能理解,那么现代艺术是不是凭空产生的哪?当然不是,它是随着现代这一概念而诞生的,就像是刘擎老师在《西方现代思想讲义》中引用马克思韦伯思想时指出,现代是一个观念的集合,它将世界以科学为根基的理性观念和古老的神话观念相区别开来,世界没有了神秘性,那么对于现代人来说,人生也就没有了一种超然的目的性,从这个意义上说人是自由而惶恐的,在此现代艺术不再是传统艺术那样,对于现实发人文主义模拟,而是实实在在的表达人类自己的困境,孤独、惊恐乃至无聊,一切现代社会符合化的体系都可以在现代艺术中得到表达和回应。

那么如何向大众以及和孩子们认识现代艺术哪?绘本无疑是最好的方式,这本《为什么画作不需要名字》是捷克作家翁德雷.霍拉克以及插画家伊日.弗兰塔合作完成的作品,整本书围绕着一个关于现代艺术博物馆的盗窃故事展开,通过故事给孩子们讲述什么是现代艺术这个看似枯燥的问题,而且本书中将现代艺术中的各个流派按照时间线排列起来,加上有趣的插图,非常适合孩子阅读理解。

故事中尼古拉斯和艾玛的爷爷是一位艺术家,而他们的奶奶则是退休前在杂志社工作过,也有丰富的艺术素养,和爷爷一样对现代艺术如数家珍,而另一边一名被称为“教授”的艺术品商人指使着比特黑德和他的女朋友露露去偷盗一件著名的现代艺术作品。

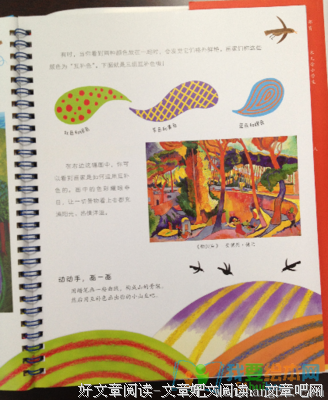

开始走进的艺术家是保罗高更,他是十九世纪法国著名花间,他被称为艺术大师是因为他拥有着超越同时代画家的想象力。在艺术品鉴赏中,原作的重要性是不言而喻的,道理很简单因为他是独一无二的。我们都知道传统绘画中,比较重视线条的作用,但是到了现代阶段色彩越来越受到重视,原因大概在于现代工业技术的发展让人们对于色彩的认识上升到了一个新的阶段,同时色彩也能够表达现代人丰富的内心。

有了色彩加持的现代艺术产生了莫奈这样的印象派大师,同时我们现在所推崇的梵高也开始走进印象派的大本营进行他卓越的创作,他们的创作逐渐脱离具体的物象,注重表达的不是自然的完美,反而表达的是自己的不完美。

在爷爷和奶奶给尼古拉斯和艾玛普及现代艺术知识的时候,那边教授指挥着比特黑德盗窃现代艺术馆里最具有价值的艺术品,马赛尔.杜尚的《泉》可是令人捧腹的是那只不过是一个签着杜尚姓名的小便器而已。这也是艺术作品,让人匪夷所思。

正如本书最后所说的那句话,艺术的故事却永远不会结束,因为艺术是人类表达自我的故事,这个故事是不会间断的。

《为什么画作不需要名字》读后感(二):为什么画作不需要名字

“我认为画作是需要名字的,事实上所有的作品都需要。正是因为有了名字,我们才知道作者对他们的作品是怎么想的。但是另一方面,我们从这一作品中看出的东西以及我们能否理解他们,却总是取决于我们自己,从这一点来看,名字又无足轻重了。”

爷爷说的这段话,就是这本书的精髓了。

本书以漫画的方式呈现,趣味性强,可读可看。

整部作品是用漫画组成的小故事。故事情节较为简单,故事以开头,热爱足球的弟弟尼古拉斯刚结束足球赛,接着一家人去看画展。中心内容就是自由画作创作师爷爷和加入艺术俱乐部的姐姐对他们所看到画作的解读,也有热爱艺术的奶奶对画作的深入解读,这些都是启发孩子去理解画作的角度。期间还插播了一则笨贼盗取艺术品的啼笑皆非的小序曲。趣味性比较强。

儿童视角问答,有助于孩子对画作有更好的理解。

以弟弟姐姐的视角,与爷爷奶奶的问答,形成主线条,有利于从儿童视角对画作进行解读。比如,奶奶是一个热爱艺术的人,她对身边的事情都会明确的看法,而且见解独到,在给尼古拉斯解读画作莫奈的《干草堆》,奶奶说画作会给人一种陶醉的感受,仿佛在看电影时忘记了你是唯一的观众。

她在欣赏干草堆时,陶醉其间,虽然画作上只有干草堆,但她看到了阳光洒在干草堆的那一个瞬间,感受到了干草堆的温度,听到了鸟儿和昆虫的嗡鸣声,看到不远处一群农夫和农妇在劳作,仿佛还能听到他们的欢声笑语,以及在一旁默默观察的大叔。

每一个画面都能在画作中找到依据,正如文章开头引用爷爷的那句话一样—我们从这一作品中看出的东西以及我们能否理解他们,却总是取决于我们自己。这个角度其实很适合启发孩子们去阅读理解画作内容。

插曲也是内涵满满。

刚从监狱出来的比特黑德发现出来和在监狱里想的完全不一样,因为不适应,出来后很容易重操旧业,于是在教授的唆使下去偷艺术品,教授说那是一件很普通的日用品,于是他们以为是泉—那个便池,结果被抓。教授也在作案,用调包的方式偷画,不幸被姐弟俩发现并举报。

这一插曲也并非无目的,为后面彩蛋做足了铺垫,列举了史上著名的艺术品失窃案。

这部画作也补充了很多绘画内容,像画廊中的艺术品和对应的作家,相应的流派,知识性补充很丰富。

《为什么画作不需要名字》读后感(三):什么才是那个不必要的存在?

⸢印象派画家开始聚集在自然环境中,尝试捕捉一天中转瞬即逝的光线变化,或是他们思维和感受 的变化。他们继承了巴比松画派艺术家作品的特征。⸥

对于现代人来说,莫奈、梵高、毕加索等,这些艺术家的名字是大家耳熟能详的。而他们的杰出也早已烂熟于心,有多少追随者只是在随声附和?杜尚的“小便池”可能至今还困惑着很多人,但他的那句话放在这里可能恰到好处:艺术家说什么是艺术,什么就是艺术。陈丹青老师说过,人们还是太容易相信书本和教条,不太肯相信自己的眼睛。一切看似规范的东西,它可能一开始只是一种偏离,所以,不要盲目的崇拜,要有耐心去追求美丽背后的东西。

杜尚的《泉》(图自百度)

局部 第二季

为什么画作不需要名字?名字,如同画框,“和你房间里的窗框是一样的。它会限定你向窗外望去时看到的东西”,季节的更替、流星的滑落、仲夏夜的晚风、海边的波涛、北国的风吹雪、嬉笑怒骂的人群……一切,都取决于你的想象力,只要我们掌握了解读的方法就可以达到置身其中的效果。我们为什么要置身其中?不同的人,从窗户看到的世界是不一样的,你的发现又取决于你的视角,难道你甘愿站在艺术品面前只是一味地讨论它到底值多少钱吗?我们不仅要试着将自己置身于画作的场景中,还要想办法回到历史中去,而这并不晦涩,可能还很有趣,哪怕是产生一些没有标准答案的疑问,为什么一件流水线上的东西被写上艺术家的名字后就成了艺术品?究竟什么是艺术,什么又不是艺术?艺术有边界吗?

图自电影《至爱梵高·星空之谜》

纵览西方美术史,我们会发现,历史上并不总是一种运动结束后才被另一种取代。有时看到这样的情况确实蛮有意思,不过更值得关注的应该是作品本身以及他背后的人和故事。浪漫主义、现实主义、野兽派、后现代……在原本乏味可陈的时间长河里,这些主义倒是给时间平添了一些色彩。不过,它们也引起了我对存在主义的思考。不得不提到杜尚的另一句话:不管怎么说,死去的总是别人。我不确定此人是不是一名存在主义者,但他的这句话颇有一股子那味道。尼采说,“他们宁愿至死把自身依托于一个可靠的虚无,而不愿依托于一个不确定的某种东西。”有这样一批人,他们意识到生活是完全荒谬的虚无,但又同时反对这种虚无,他们选择赋予自己的存在以意义。我突然对艺术家们的疯狂有一点理解了,有多少画家,在世无闻、死后成名,后来发生的一切,想必他们也没有预料到,他们只是坚持着自己的选择,并以此走完一生。有人选择住进某个地方,可能是巴比松,也可能是塔希提,有人画现实,有人画自然,这些都是真实的存在。

图自电影《请以你的名字呼唤我》

大人们总会轻易陷入一种怪圈,让小孩子通过参观一些什么,然后有所改变,哪怕一点。小孩子常常不以为然,也不理解大人的用意。这部绘本深入浅出的传递了另一个简单的道理,人们喜好的东西可能会各不相同,我们都会有自己的想法,重要的是尊重差异。又总是有很多人,不论长幼,并没有意识到自己的独一无二。雷诺阿的的那句话可能更有感染力:的确不是每个人都能成为艺术大师,但人人都可以去尝试。首先不管结果怎样,我们要记住当下的感受,有些东西并不会像我们想象的那样容易被忘却,它可能本身就具有某种力量,潜藏在人们的心底,伴随我们一生,某些画作就是这样。同样来自长辈的教诲,我总能想起Call me by your name的最后父亲对儿子说的那番话:“在你触不及防的时候,上天就狡诈地找到了我们最脆弱的地方,请你感受你所感受的。曾几何时,为了快速愈合,我们从自己身上剥夺了太多东西,以致在三十岁时,自己的感情就已破产。每开始一段新的感情,我们能给予的便更少,于是为了让自己不要有感觉而不去感觉,多么浪费。如何过你的一生是你自己的事情,但要记住,上天赐予我们的心灵和身体只有一次,而在你领悟之前,你的心已经疲惫不堪了,至于你的身体,总有一天没人愿意再看它一眼,更没有人愿意接近。现在,你充满了悲伤、痛苦,别让这些消失,也别丧失你感受到的快乐。”

再多的文字,在一幅画作面前都可能变得苍白无力,都可能被画作的视觉冲击所掩盖,况且我的文字也只是这种感知背后的一种延伸,而这种延伸是千丝万缕的。所以你决定去翻开、看一看了吗?以上就是《为什么画作不需要名字》带给我的全部思考与感受。

《为什么画作不需要名字》读后感(四):为何有人偷一个普通的小便池,法国艺术家:能换两幅毕加索的名画

2004年,在欧洲艺术界举行的一项全球艺术品评选活动中,一个来自法国的小便池,力压毕加索的两幅传世名画,被评为“20世纪最具有影响力的艺术作品”。

难道这个小便池有什么特殊意义吗?它为什么能受到西方艺术界的青睐?

很遗憾,这个小便池真的就是一个普普通通的小便池而已,与卫浴店里的任何一个小便池毫无区别。

那它为什么能成为一件昂贵的艺术品呢?来自捷克的两位艺术家,翁德雷·霍拉克和伊日·弗兰塔,在新作《为什么画作不需要名字》一书中,向我们讲述了关于这个小便池的有趣故事。

1917年,法国艺术家马塞尔·杜尚在美国的百老汇大街上闲逛,他走进一家销售卫浴用品的商店,随手拿起一个最廉价的平底白瓷小便池,并把自己的名字签在上面。

随后,杜尚给这件“作品”起了一个煞有介事的名字——《泉》,然后把这个小便池送到了美国独立艺术家展览会。很显然,这个小便池被主办方拒绝了,因为他们觉得这个东西实在太粗俗,与神圣的艺术殿堂格格不入。

但杜尚却给出了这样的解释:这个小便池的轮廓、曲线和构图,与达·芬奇的名作《蒙娜丽莎》别无二致,而它那温润、光洁的肌理效果和明暗转换,更与古希腊的大理石雕像有异曲同工之妙。因此,它当然可以是一件艺术品。

最后,这件名为《泉》的作品便一炮而红,成为了杜尚的成名之作。但正如德雷·霍拉克在《为什么画作不需要名字》这本书里所说的那样:

杜尚通过这件作品,提出了一个让我们直到今天还在寻找答案的问题。他之所以这样做,是在问“艺术是否有边界”?如果有,那么这个边界究竟在哪里?谁可以成为艺术家?是每个人都可以,还是只有那些被尊称为艺术家的人?

正是这些问题,才使这件作品有了举足轻重的地位。据说,这件作品问世的一百年间,总有一些无聊的人想把它偷走,或是用一模一样的小便池把它换走。不过,即便这样的事情真的发生了,杜尚也只会付之一笑,因为他想表达的东西永远都在那里。

怎么样,是不是很有趣?其实,艺术并没有那么深奥难懂,艺术家也并不全是一些怪胎。只要把人类与生俱来的想象力激发出来,每一个充满童真的孩子都能成为“小小艺术家”。

当然啦,工欲善其事,必先利其器,如果能请到一位风趣幽默的向导,让他带着孩子徜徉在艺术的殿堂里,一边欣赏那些最杰出的艺术作品,一边轻松愉快地学习艺术知识,岂不是一件很棒的事情吗?

这本《为什么画作不需要名字》就是这样一位好向导,阅读这本书的过程,就像是进行一场融合了侦探漫画等多种元素的现当代艺术之旅,有了它,艺术博物馆里严肃的展览空间,将变成孩子轻松快乐的游乐园。

身为一个向导,要善于调动游客的兴趣。在介绍每一幅画的时候,作者都会通过对话的形式,提出一些有趣的问题,比如:“世界上有多少原作?”“为什么有人要偷一个小便池?”“一个黑色正方形改变了什么?”“画作到底需不需要名字?”

这些有趣的问题,可以引发孩子的兴趣,引导孩子自己去寻找问题的答案,并启发孩子对现代艺术有更深刻的认识,从而形成自己对艺术的独特看法。

此外,本书的两位作者还匠心独运,从孩子的视角出发,使用“双故事线”的叙事手法,巧妙地把参观画廊与艺术品偷窃案这两条故事线交织在一起,创造出一个奇妙的“二次元空间”。

在这本书里,不仅有惊险的侦探故事、可以开口说话的画作,更有“福尔摩斯与华生医生”的组合,让孩子通过亲身参与惊险有趣的侦探案件,切身体会到艺术的魅力,从而爱上艺术。

例如,化身为福尔摩斯的奶奶,告诉我们怎样从莫奈的《干草堆》这幅画作里,利用那些隐藏的细节,推断出莫奈作画的月份、气温,以及画中的地点,等等。从而让孩子在赞叹之余,学会如何观察画中那些有趣的小细节。

这本书不仅有趣,而且有料,通过生动有趣的讲述方式,让孩子们了解到浪漫主义、现实主义、印象主义、表现主义、野兽派、立体主义、概念主义等各种艺术流派的艺术家及艺术思潮。

更重要的是,在书的末尾,还有一张从浪漫主义一直到后现代艺术的超长时间轴,上面标记了当时发生在政治、经济、文化等各种领域的重要事件,非常清晰易懂,在它的帮助下,孩子们能更深入地了解和掌握西方艺术发展的背景。

也许孩子从这本书里学到的,只是一些美学的体验、一小段艺术史话,或是一种观察世界的方法。但在这个过程中,孩子们所能得到的收获,会远远超出家长原本的预期。正如一位艺术家所说的那样:

“你真正要面对的挑战,是如何激发孩子的好奇心,让他们对未知的事物保有求知的欲望——这将会伴随他们一生!”