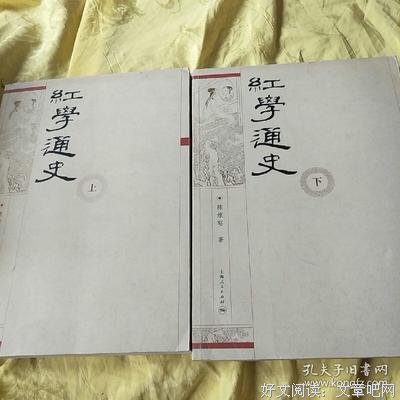

《红学通史(上、下)》是一本由陈维昭著作,上海人民出版社出版的814图书,本书定价:95.00元,页数:2005-9,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《红学通史(上、下)》精选点评:

●最好的红学史

●!

●师姐推荐读这本书,才知道自己从前对做学问多么无知。陈先生著史,结构得当,分析句句鞭辟入里,可谓教科书级的作品。

●史的叙述不错,但都加以解释性阐释这个评价让人受不了

●做了很多记述性的东西,也有自己的评点,评点当中可见个人对红学的或者说曹学的看法,不见得公正,但是有自己的想法。总体值得一读。此书有黄霖先生作序,有亲切感。

●想学红学的,先看看这本书

●作者对胡适有意见

●很好!没有全读,很多考证、探佚的部分略过了。梳理相当好,对于余英时、胡适、周汝昌等的评点也都很精到。

●不算读过,只能说是翻过。稍微看了一下目录和扫了其中一眼。红楼的研究众说纷坛所以其实对于初入者有种乱花渐欲迷人眼的感觉,失了判断。

●建议作者把体例改成书目题解并附一篇总论即可,页数能精简挺多

《红学通史(上、下)》读后感(一):任人打扮的小姑娘

曾经听说江湖上抢座的寓言,红楼梦定然也可称是一把上佳的交椅,争先恐后坐下来指点挥遒者,看似有幸了;正如此书一名风月宝鉴,也彻底显示了自诩精英一辈的拘挛和琐碎,仔细回味,与大众社会并没有本质的区别呵。

既然阅读的本质在于文本、阅读和阅读语境的关系上,随读者而异,与时代俱新,读者的差异性导致本旨(客观性)还原绝无可能,那么此辈的任何阐释,不免让人嗟叹红楼梦不幸成了又一个任人打扮的小姑娘,夫复何言。

《红学通史(上、下)》读后感(二):写在“红学”大炒之际

《红楼梦就像是根甘蔗,不管甜不甜都有人来上那么一口,这也是它区别于《红岩》和《红灯记》的地方,因为它究竟不受某一个时代的限制,非要像灌了水的猪肉一样盖上某个时代的戳记,它里面所描写的感情在任何时代都是共通的。但是,人生也并非全在一本《红楼梦》里,我想我还有很多其他的书要读,很多其他的事要干,很多其它的路还要走。

如是观之,“曹学”无非缘木求鱼,“秦学”不过佛头着粪,“探佚”又何异于瞎子摸象,至于其余如“太极红楼”、“高潮论”等等,林林种种,讹人耳目,惑人心魄,实则“借玉通灵”,强分一杯羹罢了。其实书也同人一样,一本小说你不把它当成小说来读,却要强作解味道人,看出满纸的刁钻古怪和古怪刁钻,书若有知,难免也会视你为邪魔外道了。

《红学通史(上、下)》读后感(三):文化越来越不值钱不是没有原因的

所谓通史,原来就是收集一些乱七八糟的东西,印成铅字,包装刊行。

所谓著作,原来就是收集一些乱七八糟的东西,印成铅字,包装刊行。

所谓学术,原来就是收集一些乱七八糟的东西,印成铅字,包装刊行。

----牢骚分割线----

这本书(且称之为书)花了我45块钱。所以买下,仅仅因为在书店翻阅期间,发现它在49年后的资料收集上比较全面。毕竟是21世纪的学著,这也算理所当然了。

需要说明一点:我在书店一般只挑不看,书是要付款后坐在书桌前,或者趴在被窝里,或者坐在马桶上……看的。但是这本书,我站在书店里10分钟左右已经翻完了上册,坐公车时翻完了下册。只因为它除了49年以后的部分资料外,全部都是些非常非常陈腐的、甚至令人生厌的老生常谈。

或许有人说,论贵思,史贵直。作为一部专门学术史,忠实记述才是关键。可这位陈维昭先生并不满足于仅仅写一部直史,他要表达自己的观点,他要在学术上有所建树,所以在洋洋洒洒800多页的通史中,随处可见太史公曰的口气。他总是随意罗列几个同时期的红学人物,接着大段议论,颇有小学生“请用自己的话描述一下这件事”的家庭作业,偏又不举证,更不作注,让人摸不清到底陈先生是想论还是想述。就好像我现在这样,批的很水,却死也不愿意摘几段原文(我不摘是因为原文总是太长,抄起来实在太累)。

平心而论,《红学通史》若能精简为400页32开的小册子,原可堪称适逢其会的佳作,可惜陈先生搞成一部800页16开的大部头,就有点不厚道了。放在书架上那么醒目,多丢人啊!

《红学通史(上、下)》读后感(四):读《红学通史》小记

1、余英时的两个世界论

作者认为余英时的两个世界论既有正面影响也有负面影响,对中国大陆红学界的误导主要有如下数端:(1)把“自传说”的危机描述为“考证红学”的危机;(2)把红学史描述为索隐红学——“自传说”——阶级斗争论,这种描述对于那些从事实证研究但却不持“自传说”的研究者来说极不公平,这种红学史描述并不符合红学史的真相;(3)回归文学性研究;(4)把大观园描述为“理想世界”。

其偏颇之处在于没有厘清新红学的实证与实录的概念区别,新红学中的实证手段依然是文史研究的重要手段,面临严重危机的只是“实录”意义的自传说,而不是“实证”研究旨趣与方法。由于他把自传说等同于考证红学,因而误导出“考证红学已经到了功成身退的时候”的结论,这就为自传说的信奉者留下把柄,信奉者便以实证的合理性去还击余英时对“新红学”实录观念即自传说的攻击,以致于余英时陷入自相矛盾的境地。

2、张爱玲论红识小辨微

张爱玲在红楼梦版本研究中主张识小辨微,其意义不仅在于版本研究的细化,而主要在于她以细微为单位,从而揭示红楼梦各版本的演变并非以今天所知的“本”为单位,任何以“本”为单位的描述,在具体的识小辨微面前将被证明是错误的。可惜张爱玲并未由此引申出对红楼梦版本研究的整体认识,《红楼梦魇》的确是一部具有手稿特点,尚欠条理化的著作。

3、周汝昌的红学界定

作者不同意周汝昌将红学界定为四学,周氏的许多红学观点也是荒谬且不值得一驳的,但周氏所凸出的红楼梦与清史,曹家家史纠缠不清的独特性却是应该引人深思的;

作者认为,周汝昌是红坛的独行侠。他的才气,他在红学上的超前性,他的诗人气质和学者素质,使他的《红楼梦》研究顺着以下图式而展开:以文献研究为基础,然后把文献研究所得升华为人文价值阐释。在文献研究方面,他广泛搜罗材料,辨析材料,考镜源流,其《红楼梦新证》所搜集的资料之丰富在红学史上堪称一流,他发挥了诗人的丰富想像力和学者的博学强记,运用诗化的语言,在一般人所无法过渡的地方,他借助想像的翅膀而飞渡。诗人的才气,使他习惯于在想像中翱翔,这想像有时借助于他的学力而创造奇迹(如对曹宣的考证),有时则因其在材料与观点之间强行飞越而令人膛目结舌(如关于史湘云的考证)。