《诗人当自强》是一部由安·玛利·佛莱明执导,索瑞·安达斯鲁 / 艾伦·佩吉 / 吴珊卓主演的一部动画类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《诗人当自强》精选点评:

●I was expecting, well maybe there's something more - but there isn't. 其實是一個也許會有點意思的故事,可是這敘事,也嫌太幼稚了一些,把可能有意思並且可以展開往縱深發展的部分都消解掉了。

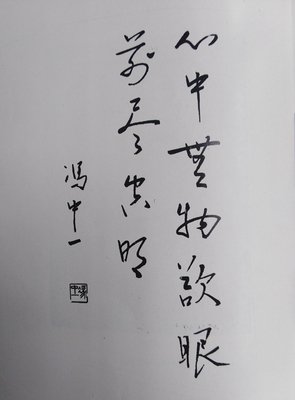

●ucca导演见面场。这是一部关于诗的动画长片。选择了一个很别致的地方,伊朗,其中还有中国诗人,朗诵的马,这首诗挺有意思的。诗歌就是自己自由的讲述自己想说的,随意的,冲动的,热烈的,平淡的。

●又是一部早晚会和谐掉的电影…部分内容不可描述…

●这就是我为什么喜欢诗歌。 “每个词都可以有不同的解释。” 画风很灵动,动画将每一首诗都展现出来。

●看到最后念马的那首诗我居然莫名其妙的流眼泪了。

●中国波斯加拿大,向往巴黎的混血少女一次意外的文化之旅,最终成为了寻根之旅。诗歌朗诵会重续被阻断的父女,诗情连接亲情。

●看到是「艾伦·佩吉」参与配音的动画作品便想看看,结果她配音的角色不仅戏份少得可怜,人物形象也不好看,而整部电影的画风也不太喜欢。

●有种说不出的微妙感,主线故事虽然简单也还算可爱吧。时不时牵扯到的一些还是会有些别扭,两伊战争还可以理解毕竟推动发展,突然看到窝巢不可说运动就肥肠刺激了… 对人物形象设定也有些不太能get到。既然自己都说了“诗人”发表了立场就变成了“政客”,那影片就不要太暗搓搓的带政治倾向嘛。

●轻巧的画风之下的寻根故事,我这种不懂诗的人居然察觉到诗的有趣与深情。最后我很确定,动画是诗的最好视觉呈现形式,因为二者都有着极强的包容性。

●风格朴实有想象力,故事让同为异乡的陌生人的我意外感同身受,在最意想不到的地方遇见至亲

《诗人当自强》观后感(一):碎记

1.一位北美女诗人,身上流淌着两种血脉——华夏的与波斯的——的二代移民,被邀请赴往漠然无知的伊朗参加诗歌节,而非心心念念的法国。暗喻抛弃梦幻,直抵真实。

诗歌之旅成了一场寻根,上世纪下半叶的中伊两国被隐没掉的历史,也是北美诗人降临前的过去被重新打捞。

2.节日设在设拉子,闻名遐迩的诗歌之都。绍介了生于此地的两位享誉世界的诗人——萨迪和哈菲兹,以及苏菲派的鲁米。

3.早祷声如彩带般从宣礼塔中悠扬飘出,先食方糖后饮红茶的习俗依然恪守,嗯,这很伊朗。

《诗人当自强》观后感(二):诗歌启示录

文_调反唱唱

生活在加拿大的少女明是个混血,父亲是伊朗人,母亲是中国人。明还是个诗人,她的第一本诗集缘于对巴黎的爱。一天,她收到伊朗诗歌节的邀请,虽然内心抗拒,明还是选择一去,在那里,她以新的方式与诗歌发生了关系。

酷爱诗歌超过电影的阿巴斯说过:“对来自某一文化的诗歌的理解,意味着对所有一切诗歌的理解”。在诗歌节上,明遇见了世界各国的诗人,他们在朗诵诗歌的时候用的是自己国家的语言。诗歌本来就难懂,更何况还增加了语言的障碍,但是在诗歌体现在电影这个视觉艺术上,安·玛丽·菲明用相对应每种文化的不同画风去填补语言的空白。从诗歌的韵律、配乐以及充满想象力的画面中,诗歌达到了一种心灵的状态。其中,表现得最斑斓的是波斯诗歌文化,从设拉子、哈菲兹、萨迪到鲁米,这部电影用一种契合波斯诗歌的“诚实与敏感”的态度,给观众这个古老的诗歌国度的神秘魅力。一切真的如阿巴斯所说:“在那里我们装饰诗人的坟墓,在那里有些电视频道只播放诗歌朗诵。每当我祖母要抱怨或表达她对某样东西的爱,她就用诗歌。”

明从此行中知晓,她热爱的欧洲文艺复兴,是被古老的波斯诗歌点燃的。这不仅仅是“明从波斯诗歌中的顿悟”([诗人当自强]的副标题)。她的伊朗之旅,也是一次寻根之旅。这个故事特别像松本清张的《球形的荒野》。明的父亲是伊朗人,可是她却从来没有主动去了解过波斯文化,这缘于她对父亲抛妻弃子的“恨”。父亲的背信弃义,是一种不得已。两伊战争爆发时,明父当了一名飞行员,当他渐渐痛恨自己祖国的所作所为,悲凉至极的他选择了离开祖国,在他乡与明的母亲结为连理。在明七岁的时候,父亲接到自己的母亲即将病逝的消息,不得不回到伊朗。在这之后,作为“背叛者”,他被关进了军事监狱,从此再也无法与妻儿见面。

理解了父亲的苦衷,明对自我身份的认知依旧不完整,关于巴黎的诗歌已是过去,明需要创造出新的诗歌。在诗歌节上,明认识了一位中国诗人迪迪。他告诉明,既然她是炎黄子孙,就应当了解中国文化。迪迪给明一个建议,试着翻译他在诗歌节朗诵的诗歌《马》。明在伊朗图书馆并没有找到英汉词典,她只好借了一本英波字典和一本中波字典,徒增了翻译的难度。诗歌节的工作人员提醒她,你没必要完整翻译《马》,只要理解了诗人的意图就成功了。父亲的身世与迪迪的流浪形成了某种程度上的对照,明知道只有彻底的了解伊朗与中国的历史文化才能理解诗歌的内涵。在诗歌节的最后一天,明用英文朗诵了《马》,这个《马》并非迪迪的诗歌,而是一首全新的诗,一首属于明的诗:“今天早上,我从镜子里看见了父亲的脸,这张脸我从来没见过,它静静地与我相对。我也静静地看着它,我害怕,如果我与他说话,我会听不见他的声音。如果我不与他说话,我会听不见自己的声音”。

朗诵《马》的时候,明把自己的一身“伪”穆斯林服饰吉里巴普换掉了,只戴了一条搭配裙子与发饰的粉色头巾。明的人生,因为新的诗歌创作被重新定义了。

本文刊于《看电影周刊》,转载请务必说明

《诗人当自强》观后感(三):诗歌启示录

生活在加拿大的少女明是个混血,父亲是伊朗人,母亲是中国人。明还是个诗人,她的第一本诗集缘于对巴黎的爱。一天,她收到伊朗诗歌节的邀请,虽然内心抗拒,明还是选择一去,在那里,她以新的方式与诗歌发生了关系。

酷爱诗歌超过电影的阿巴斯说过:“对来自某一文化的诗歌的理解,意味着对所有一切诗歌的理解”。在诗歌节上,明遇见了世界各国的诗人,他们在朗诵诗歌的时候用的是自己国家的语言。诗歌本来就难懂,更何况还增加了语言的障碍,但是在诗歌体现在电影这个视觉艺术上,安·玛丽·菲明用相对应每种文化的不同画风去填补语言的空白。从诗歌的韵律、配乐以及充满想象力的画面中,诗歌达到了一种心灵的状态。其中,表现得最斑斓的是波斯诗歌文化,从设拉子、哈菲兹、萨迪到鲁米,这部电影用一种契合波斯诗歌的“诚实与敏感”的态度,给观众这个古老的诗歌国度的神秘魅力。一切真的如阿巴斯所说:“在那里我们装饰诗人的坟墓,在那里有些电视频道只播放诗歌朗诵。每当我祖母要抱怨或表达她对某样东西的爱,她就用诗歌。”

明从此行中知晓,她热爱的欧洲文艺复兴,是被古老的波斯诗歌点燃的。这不仅仅是“明从波斯诗歌中的顿悟”([诗人当自强]的副标题)。她的伊朗之旅,也是一次寻根之旅。这个故事特别像松本清张的《球形的荒野》。明的父亲是伊朗人,可是她却从来没有主动去了解过波斯文化,这缘于她对父亲抛妻弃子的“恨”。父亲的背信弃义,是一种不得已。两伊战争爆发时,明父当了一名飞行员,当他渐渐痛恨自己祖国的所作所为,悲凉至极的他选择了离开祖国,在他乡与明的母亲结为连理。在明七岁的时候,父亲接到自己的母亲即将病逝的消息,不得不回到伊朗。在这之后,作为“背叛者”,他被关进了军事监狱,从此再也无法与妻儿见面。

理解了父亲的苦衷,明对自我身份的认知依旧不完整,关于巴黎的诗歌已是过去,明需要创造出新的诗歌。在诗歌节上,明认识了一位中国诗人迪迪。他告诉明,既然她是炎黄子孙,就应当了解中国文化。迪迪给明一个建议,试着翻译他在诗歌节朗诵的诗歌《马》。明在伊朗图书馆并没有找到英汉词典,她只好借了一本英波字典和一本中波字典,徒增了翻译的难度。诗歌节的工作人员提醒她,你没必要完整翻译《马》,只要理解了诗人的意图就成功了。父亲的身世与迪迪的流浪形成了某种程度上的对照,明知道只有彻底的了解伊朗与中国的历史文化才能理解诗歌的内涵。在诗歌节的最后一天,明用英文朗诵了《马》,这个《马》并非迪迪的诗歌,而是一首全新的诗,一首属于明的诗:“今天早上,我从镜子里看见了父亲的脸,这张脸我从来没见过,它静静地与我相对。我也静静地看着它,我害怕,如果我与他说话,我会听不见他的声音。如果我不与他说话,我会听不见自己的声音”。

朗诵《马》的时候,明把自己的一身“伪”穆斯林服饰吉里巴普换掉了,只戴了一条搭配裙子与发饰的粉色头巾。明的人生,因为新的诗歌创作被重新定义了。

本文首发于《看电影》周刊,转载请说明

文 调反唱唱

个人公众号:电影少女放浪记