《医者童心》是一部由方军亮执导,薛俨 / 薛中锐 / 王晞主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《医者童心》精选点评:

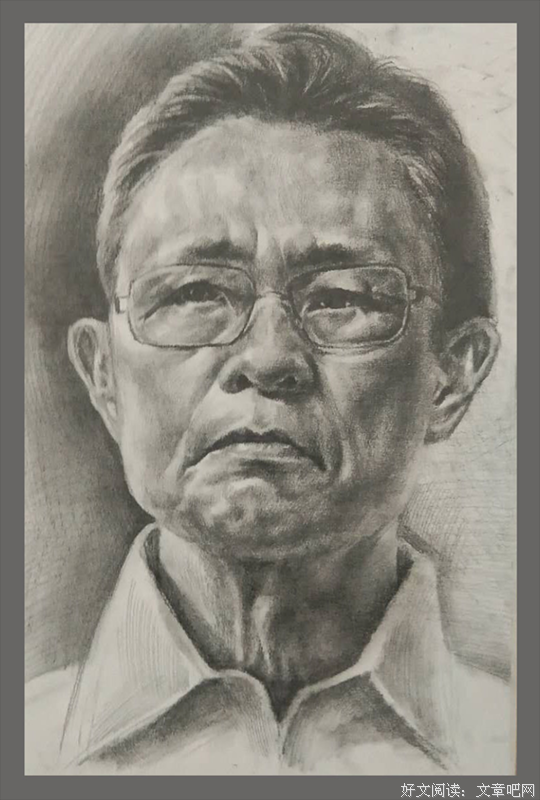

●心正,医术方可上通天地。——北宋钱乙

●现在儿科医生如果都像主人公就好了,现在的中医医生如果都像主人公就好了,现在的医生如果都像主人公就好了

●挺好的,应该是电影频道拍的

●作为中医学生看到这样的片子太开心啦~!只是如果不是再电影频道偶然看到根本不会知道。。唉!多给这样的好片一点让大家知道的渠道啊!

●在央视看的 剧情还挺有意思的

●演技也算将就吧!本子中间有断片的地方。为了神医打两星吧。

● 今天8.19是中国首个医师节,且不想成立这个节日的乌龙。但是看到满屏的宣传大都是歌颂那在一线抢救病人的临床医生,但是那些每个艰难的诊疗决定,每个坐冷板凳潜心研修的医者,每个医学难关攻克的背后故事,也很耐人寻味啊…… 不喜欢节日,看到众人齐欢就害怕。

●为了评价满分,特别又注册了,以前的忘记了。满分。励志。

●小而精致,故事完整流畅,一点都不烧脑

●六味地黄丸的前世今生。

《医者童心》影评(一):看此片有感

300多年前世人所认为的离经叛道,正是现在人的常理!如果没有钱乙的执着,没有人他的创新,没有他的追求,还真没有现在名药六味地黄丸!更没有了医学的进步!

钱仲阳要打破世人的固有思想,独立创新是需要多大的勇气与毅力,要承担多大的风险!

前人的结论固然要参考,但也要存疑,并不是所有都一成不变,打破旧有的才能进步,才能创新

《医者童心》影评(二):好吃不过中国菜

我想欲扬先抑。

即便是妙手神医,其一生遭逢也不会向电影中间表现的那么集中,那么齐整;情节曲折变化乃是电影的需要,无需苛责,但电影毕竟不是舞台话剧,流动的情节变成一粒粒展示的珍珠串,略有截断感。总体来看,导演寥寥数笔即勾勒了钱乙的主要遭逢经历,唯个别地方没有交代清楚(例如:钱乙自己撞晕,昏迷三日,做梦做一半,感觉导演原计划在结尾呼应什么,不知何故,未能成行,遂有蛇尾之憾),整体却是瑕不掩瑜。我给的分数是8分。

而我更想阐述的个人意见是:这是一部难得之佳作。无论我们来自哪一行哪一业,都希望有这种能打动人心的,属于每个人自己的这么一部电影——它能触碰到我们做人做事的本心。我不想长篇大论,点出几个个人认为出彩之处,与大家共勉:

1.童心。 看见有其他影评点出此片的喜剧元素,我基本赞同。可是我却不同意是导演刻意追求喜剧效果,而是主题“童心”使然。作为儿医,长期与患儿的沟通也会把自己变成儿童,就像幼儿园老师总是那么纯真可爱——娶妻首选。电影中让我们会心一笑的地方并没有脱离主题,用得也很恰当。 电影回答了钱乙如何走上儿医之路——少小失怙,这个安排给我很大启发,我不禁思考:究竟是稳稳当当长大的孩子有出息,还是历经挫折的人更易成才?看来,为了让自己不负此生,寻找必要的外在动力也实在是不可缺少,笨功夫得下狠力,而更重要的是唤醒自己的主体性追求,为个高远的人生目标而持续奋斗。

2.成长。钱乙本人也在电影中成长。导演的一个处理很妙:早年惹是非的钱乙,既不清楚说明他冒冒失失,容易造成误会,确实有问题;也不直接表态他有内在坚持,所行无错可言。这是因为,实际上两者都有,两者都对。钱乙承认自己少父教而惹事,但本心对得起青天,也就是凭天理良知行医。几次挨打固然算不得什么,但无法借助机会传扬己学才终于促成了他的成长。中国有句古话:理有必行,势所未至。电影中对钱乙学习顺势而行的地方,起码有三处层层进步:第一是新店选址,他接受了商人同乡的建议,把对父亲的怀念放进了心里;第二是借势公主,待价而沽,导演在不失本心这一点处理上,很赞;第三就是与太医和解,成就自己也成就了他人。人生难免遇到棘手的选择和躲避不开的纷争,钱乙的成长给我们的人生很多启发。

3.仁心。如果说少年失怙是钱乙从事儿科的现实因素,那么医者的仁心则是钱乙一生的内在坚守,是其动力之源。他把医生当成天下最清清白白的职业,他的坚持让人动容。童心就是父母心,就是仁心。王阳明的“心外无理”其实也是这个意思:必先有医患除病,感同身受之心,才会有恰到好处的药方和量体裁衣式的对症之策。具体到孩子那里,就是童心;在对后世的影响上,则是仁心。

也许不如拿着刀叉品味好莱坞大片那般过瘾,但拿筷子舒舒服服地吃地道的家乡菜,也真是别有风味。

总之,这是一部难得的佳作,中国人自己的电影。

《医者童心》影评(三):医者童心观后感

钱乙,字仲阳。从字上看,应该是排行老二,是我们的儿科医圣。我们的医圣张机字仲景,还有孔圣人字仲尼,也是排行老二,看来老二有成为圣人的天分。讲述钱乙的电影,本来应该是一部正剧,却拍成了喜剧,可能也是为了吸取更多的观众吧。电影虽然掺杂了一些虚构,大部分还是忠于历史记载的,唯一的缺点应该是把一个性格怪癖的大夫拍成有点无赖的味道。回家的路上看完这部电影,最大的感觉就是医术上还得继续努力。 一 医不叩门 医不叩门,这是自古以来的规矩。规矩不是为了限制,而是最大程度的保护业内人士。但身为一个大夫,就像电影里面说的,医道是人世间最清白的营生,是治病救人的,明明听到或者看到病人而不主动伸手治疗,病在患者身上,痛在大夫心。如果自己的医术可以得心应手的解决,但去抠门无妨,唯一的妨碍应该是病患或者病患家人的看法,无缘无故就跑来治疗,你是谁啊?如果没有十足的医术,这个门真扣不得,治好还则罢了,治不好可以想象是一种什么样的场景。 二 道不轻传 历史记载,钱乙是很不愿意传自己的医术的,只因为住在闫家才透漏出一星半点的,最后才凑成《小儿药证直诀》一书。电影当然不能这么拍,只能尽量的将钱乙拍的完美一些。前几天在工作室,有个老修行刘先生过去找我聊天,说起传统文化传播的问题。我一直觉得传统文化包括中医在内,都有自己的命运,如果真的到了灭亡的时候了,靠人力是扭转不过来的。盲目的去宣传去传播,未必是一件好事。各大电视台都在热播养生类的节目,让一群群的老人家挨个药店去买三七、石斛、阿胶等,在我看来这是造孽。确实,有了这些媒体宣传中医,街头巷尾都会出现聊肾虚血亏了,无形中就将很多人的脑给洗了,给中医大夫也会带来沟通上的困难。为什么道不轻传,这也是其中的一个原因。不单单是怕徒弟抢生意,也不单单是自秘其术,关键在于能不能找到合适的传人,万一传非其人,不光不治病,杀人也会于无形之中。说到这,又想起我十年前的一件陈年旧事,那时候凭着纸上谈兵,能在嘴上打败几个同道,自认为医道已了,结果有一次碰到一个护士,她儿子咳嗽,吃了某个大夫一副药效果不好,掏出处方让我看。处方上清肺药占多数,于是我就大言不惭的说此方效果不好,必须用小青龙加减才可,并且自以为是药到病除,结果还是无效。当年的我如果碰到现在的我,我一定会几个耳光打过去,醒醒吧你。 三 学习儿科 历来医生都不喜从事儿科,钱乙由于多种原因从事儿科,并能独出心裁,发前人之所未发,留下了许多千古名方,启迪了多少大夫,不光儿科。只要做的好,肯定会受到人们的尊敬。我在川中求学时,耳中时常听闻成都有四大儿科名医,都被称为小儿:“王小儿”王静安、“肖小儿”肖正安、“熊小儿”熊梦周、“寇小儿”寇煜光,这四位都是因为儿科医术出众,被赠予小儿的称号。凡是小儿生病,去找四大小儿绝对放心。二胎政策放开了,儿科大有身手可显,学医者可向此发展一二。 四 著书立说 历史上钱乙是留下几本书,但大多亡佚,只有闫孝忠整理的一点留下来。影片中则是很想将医术传播开来,以方便天下儿童。这样才能使得著书立说变都高尚,而非现代为了扬名。几乎人人都能出书了。还是用片子里的话说,只要心正,天地不止在看,也会帮你。只要你想做的事情是对的,放心去做便是,有困难都会迎刃而解,因为这是真正的行天道。