毛元康先生给我们讲述的关于当年(1966年前后)西藏阿里牧区的情况,可能你不读这篇文章,永远不知道当年的藏民是一个怎么样的生存状态,地域的差异和民俗习惯,可能让我们大跌眼镜,而毛老师本人还在这个地方跟他们共同生活,入乡随俗真是难得。

当时,西藏的农区大多处于刀耕火种的原始生产状态。要种青稞了,就选一块地放一把火,把干草灌木烧掉。再牵两头牛,在它们的角上梆根木杠,木杠两端系上绳子,牵引着后面的木犁,把地表层翻松,再把青稞种播下去,就等着秋天收割了。

原始的生产方式,粗放的经营管理,收获就少得可怜。一亩地约需40斤种子,产量只有100斤左右,除去种子,实收60斤。这是西藏农区的情况,牧区的情况还要差些。

从总体上说,西藏的东南部和拉萨河谷地区,有山有水有树,气候条件相对好些,可以种耐寒耐旱的青稞,属于农区。而地域辽阔的西北部,地势更高,空气更稀薄,也更寒冷。这些地方除了长点浅浅的野草外,其他植物是不生长的,也就无农业可言,只能牧放马牛羊之类的牲畜了,这些地方就是牧区。

牧民是如何生活的呢?一户三四口之家的牧民,如果有上百只羊,几头牛,甚至还有一两匹马,就可以过上温饱的生活了。但这样的牧户并不多,更多的牧户只有三五十只羊,三两头牛,马则没有。这些人就只能过半饥半饱的日子了。而被称为牧主的人,则拥有几百上千只羊,成百的马牛,生活当然很富足了。

穷也好,富也好,他们的生活质量不同但生活方式却差不多。羊是牧民生活的主要来源。阿里牧区的男女老少,穿的都是清一色的藏袍,绵羊皮是做藏袍的主要材料。男女藏袍的主要区别在于长短不同,男式的短,长至膝盖;女式的则长至脚背。贴身的一面是毛,外面是光板羊皮。富裕一点的则要在藏袍的领口、袖口和下面各镶上条状的水獭皮。

无论春夏秋冬,他们穿的都是这身皮袍,夏天热了,就把上身褪下,男的就裸露出黄黑的健壮的肌肉,女的却要穿上粗布内衣。晚上,他们就把藏袍作被子睡觉。在地上铺一两张山羊皮,就是垫子(牧区没有床,所以不能叫床垫)。

制个加工过程全是手工,没有任何即使最原始的如纺车、织布机之类的工具。加工太费时,劳力又缺乏,产量就极低。这也是牧民宁愿以死板的山羊皮作垫子,用藏袍当被子也不编织物的原因吧。

牧民的食物除了用盐和畜产品交换的青稞外,就是牛羊肉和奶制品了。青稞炒熟后磨成粉就是糌粑了。食用时抓一把糌粑盛在小碗里,再倒点酥油茶或放入一块酥油,用手反复地揉捏,使之粘合成团就可吃了。边吃糌粑边喝酥油茶,别有一番情趣。

如果再有几块煮得半生不熟的牛肉或羊肉佐餐,就是极大的享受了。藏族同胞是不喜欢吃那种煮熟透了的肉的,也不喜欢把肉反复清洗再煮,他们认为没有洗过的煮得半生不熟的肉,更能保持原味。藏汉民族生活习惯差异大,我很理解,也能接受。

例如买羊奶,牧民给你挤满满一缸子,然后还要拾一颗羊粪丢在缸子里,他们觉得这样才吉利,对此我毫不介意,拈出羊粪扔掉,照常大口喝羊奶。牧民喝酥油茶,吃糌粑的碗,不用水洗而是用干牛粪擦干净,我也无所谓,糌粑照吃茶照样喝,也从来没有因此肚疼拉稀。

牧民杀羊宰牛不用刀,而是用绳子把牛羊的口鼻拴起来,两人用力拉绳,使之窒息而死,这样血液就全部留在体内,他们认为这样的肉更好吃。是不是这样谁也说不清,反正你们能吃我就能吃。不过有一种东西我吃起来总有点犯疑,这就是“血肠”。

牧民勒死羊后剥皮开膛破肚,取出羊肠,用手把残存的羊粪挤出来,再喝一大口清水,包在嘴里,嘴对着羊肠,用力一吹,水就从羊肠这端进去那端出来,这就算清洗过了。又立即把羊腹腔内的热血灌进肠里,系好肠的两端,待血凝固后,就丢进锅里煮,这种“美食”就是我吃起来犯疑的灌肠。

照我看来,酥油茶才是真正的美食,略带苦涩的茶味,浓烈的奶油香味,真是沁人心脾,使我至今难忘。酥油茶的茶像砖头大小,所以叫砖茶。藏民饮用的砖茶,大部分是在雅安加工后运去的。酥油是用牛羊奶加工提炼的。把牛羊奶加工提炼成酥油,方法简单,但极费时。

说方法简单是因为只需把鲜奶倒进羊皮口袋,把口袋密封好,人席地而坐,把装着奶的口袋放在大腿上不停地摇晃。这样摇啊摇,一直摇到油水分离,就把酥油提炼出来了。把分解了的油和水分别盛在不同的容器里,油这部分已成了一块块浅黄的凝脂,水呈白色,把它晒干,就成了像爆米花一样的颗粒——奶渣。

奶渣可以食用,酸酸的,没有香味,但不难吃。把一袋奶摇晃成酥油,差不多要一整天的时间,这种加工方法的确太原始了。牧民都住在帐篷里。因经济条件不同,帐篷的大小也就有差异,但都较为简易,完全没有蒙古包那种气派。

一顶用两根竹竿撑起的帐篷里,中间有一两个用石头砌的灶,两边铺着或羊皮或氆氇的垫子,白天是坐垫,晚上就是睡垫。在帐篷里,你是看不到凳子、桌子、床、柜之类家具的。只是在灶旁摆着三两口铝锅或铜锅,喝茶吃糌粑的碗都由各人揣在皮袍里,所以也看不到摆着的碗。

帐篷外一般都堆放着一摞摞的干牛粪,牛粪羊粪是牧民生活的主要甚至是唯一的燃料。任何人在野地里看见了牛粪,都要拾起来揣在藏袍里带回家去备用。阿里地区雨水特别少,牛粪大多是干透了的。偶然遇到湿牛粪或新鲜牛粪,就把它翻过来,表示这块牛粪已经有主了,另外的人看见被翻过来的牛粪,是不会动手拾取的。至于羊粪,都在羊圈里,随时都可取用。

牧民的生活就是这么简单。简单的生活和简陋的家当,源于牧区的经济条件,也源于他们迫不得已的生活方式。高寒地区气候恶劣,畜群赖以为生的野草也较稀少,牧民只能过着逐水草而居的游牧生活。他们每年春秋两季都要搬一次家 。

这可不是朝发夕至的短途转移,而是一次徒步大迁移,在路上要走六七天才能找到新的住地。好在他们的家当少,只需一头牛(驮帐篷)十来只羊(驮其他杂物)就行了。有马的牧户,老弱病残就可骑马随同前行,没有马的,他们就只能拖着羸弱的身躯踽踽而行了。

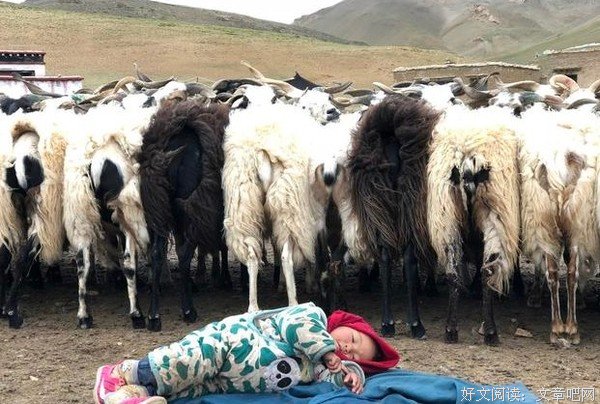

另外当年牧区孩子的成长过程似乎没有更多的故事。孩子出生后,哺乳期间,人奶、牛羊奶都吃。两三个月后就开始吃肉。襁褓中的婴儿怎么吃肉呢?是母亲先把肉嚼烂,再和着唾沫一起吐到婴儿嘴里,跟雀鸟哺雏差不多。孩子大点能爬了,学步了,就放在草地成沙地上仍其活动。孩子把青草,沙土或牛羊粪放进嘴里吃,大人也是不管的。

四五岁孩子的玩具是牛羊的角或骨头。七八岁的男孩,一般是要送进寺庙当三两年小喇嘛的。当小喇嘛除了干杂活外,还要念经,念经就得识字,就得学藏文。因此,当过小喇嘛的人都能识点字。进入青少年时期后,就开始投入放牧之类的劳动了。牧区的劳动,妇女承担得多些。放牧、捻线、织氆氇、挤奶、提炼酥油这些繁杂的事,多由妇女来做。

而打猎、挖盐、到边境交易、杀羊宰牛等劳务,则由男人干。而这些事情远远不如妇女干的活路烦琐费时 。因此,往往能看到游手好闲,无所事事的男人坐在一起喝酥油茶侃大山,却看不到悠哉游哉,无事可做的妇女。所以那个时候牧区妇女撑起的就不仅仅是“半边天”了。