这篇稿件,时间紧迫,新闻性和诗歌的艺术性还得高度统一,白岩松却在十几个小时内创作出来。

节目一出,好评如潮,它也成为这段“战争”时期最真实的记载之一。

就在半个月前,春晚临时新增的情景报告节目《爱的桥梁》,也是由他亲笔书写,轰动全国。

作为中国新闻类主持的扛把子,观众早已熟悉了他眉间那道深遂的川字纹,那里写满了睿智、犀利。

节目中,一针见血,让对方无所遁形;镜头外,妙语连珠,出口成章。

能够数十年为观众深深喜爱,能够在人才济济的央视镇台压轴,没有深厚的内在学识修养,是根本不可能做到的。

年轻时,为了一本书,顶着风雪,兜里揣着少得可怜的钱,走很远的路,也要把它买回来。

作为公众人物,不开微博,连微信也没有,因为他不愿做无谓的消耗。

“我的人生走到今天,是成千上万本书的共同作用。书籍和阅读会帮你打开世界,带你走出狭窄的空间。”

你的气质里藏着读过的书

存在主义哲学大师萨特,一米五二的身高,右眼几近失明,严重斜视,矮丑得如同巴黎圣母院的钟楼怪人,若论颜值,实在是很低。

但这丝毫不影响他不停打怪升级,不但学术上造诣颇深,而且身边从来不缺仰慕者。

高晓松,大家除了叫他“晓松老师”,背地里更乐意喊他“矮大紧”。

可他在节目中,古今中外信手拈来,深入浅出、旁征博引,就像一本行走的教科书,而且有一套自己的思想体系。

他们都其貎不扬,他们都魅力十足。

一个是20世纪法国最有影响力的哲学家,连诺贝尔文学奖都被他拒绝;一个到了50岁,仍如同追风少年般,活得潇洒自在。

他们那颗有趣的灵魂,是由阅读塑造的;他们那份独特的气质里,藏着的是书籍带来的沉淀。

有人曾调侃说,当一个不漂亮的女人站在你面前时,你就夸她有气质。

我们会被一个五官平平的人锁住目光,却又说不出原因,其实很可能就是:气质吸引。

林语堂说:“读书使人得到一种优雅和风味,这就是读书的整个目的。”

阅读是真正的避难所

阅读塑造气质,更是一个人逃离苦难的诺亚方舟。

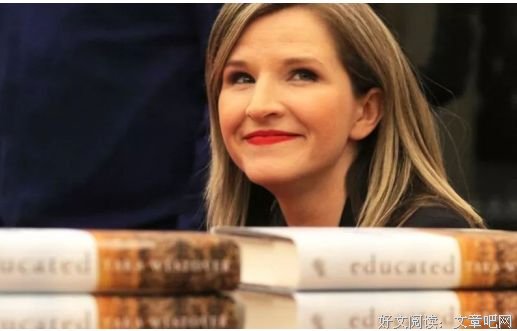

2018年,剑桥大学历史学博士塔拉·韦斯特弗出版了自传《你当像鸟飞往你的山》。

她被《时代周刊》评为年度影响力人物,就连比尔盖茨也对她大加赞赏。

要知道,在塔拉17岁之前,她连学校的大门都没摸过。

整日和废铜烂铁、枪支弹药作伴,完全生活在一种极端的环境下。

父亲有躁郁症,从来不顾及她的安危,而哥哥肖恩更是经常殴打她,把她的头往马桶里塞。

是地下室残存的几本缺页的书,给了她最初的启蒙,加上哥哥泰勒对她的鼓励,让她通过自学考取了大学。

在大学里,她如饥似渴地阅读,汲取知识,借助教育的力量,一步步登顶了更高的学术殿堂。

我们总说原生家庭对一个人的影响有多大,总把自己性格上的某些缺陷归咎于原生家庭的错误。

诚然,原生家庭的影响一定是存在的,但并不是必然。

每个人的家庭或多或少都存在着某种欠缺,没有完美的父母,也没有完美的人生。

对人影响终身的,不是原生家庭,而是自己所受的教育,所读过的书,是一个人他有多大的决心去改变自己,有多大的毅力去拯救自己。

塔拉正是凭借着不屈的毅力,借助教育的力量,为自己打开了一个全新的世界。

前不久武汉方舱医院一位病人读书的照片迅速走红网络,网友们给他取了个雅号“清流哥”。

这位感染了新冠肺炎的“清流哥”,躺在病床上,捧着一本厚厚的书读得津津有味。

周围的人们玩手机、聊天,丝毫影响不到他。

有网友说:“他看的不只是一本书,他看到的是另一种生活状态,另一种心情,另一个世界。”

疫情肆虐,许多人被搅动得兵荒马乱,而当他带上了书,无论身处何处,都能筑起自己的堡垒。

英国作家毛姆说:“ 阅读是一座可以随身携带的避难所。”

深以为然。

这座避难所,没有城墙没有武器,却无比坚固,让人无比安心。随时随地,不论清晨日暮,不论寒来暑往。

决定你收入的

最终还是你的认知水平

读书真的有用吗,能赚多少钱?

越来越多的普通人通过短视频和直播一夜成名。

“读书不如当网红,高考不如去整容。”

前不久,一位名叫天天的小朋友,因为模仿李佳琦也成了网红。

“OH MY GOD,手感太顺滑了吧,一个鸭屎绿,一个失血白,真是好看到爆。总之,买它!买它!买它!”

网友一边笑得肚子疼,一边感叹。

过去,80、90后纠结的是“上清华还是上北大”,今天的00后却面临着“好好读书还是当网红”。

一夜成名的诱惑实在太大了,月入百万甚至千万的新闻屡见不鲜。

如果当网红就可以赚钱,为什么还要花时间去读书?

对于这个问题,“香港四大才子”之一的蔡澜直言:“读书是基本功,不做不会长久,什么书都要看。”

Papi酱大火之前,在中央戏剧学院导演戏求学。

没有前期的知识积累,就没有她丰富的职业背书和独特的原创短视频,更谈不上罗振宇的1200万融资,以及后来真格基金1.2亿元的融资。

百度前副总裁李靖,网名李叫兽,刚毕业时,就通过不断地读书学习与深度思考,写出了大量有深度的商业分析文章。

在自媒体公众号上收获了50万用户,打造了强大的个人品牌,随后他的团队被百度以1亿估值收购。

国外有一项最新研究:

人们在欧美20个发达国家中,选出了5280人,对他们从小到大的阅读习惯和成年后的长期收入水平做了持续多年的追踪研究。

发现那些每多读10本非学校强制学习类书籍的人,最终的收入水平会高出21%。

被誉为“中国最会学习的人”成甲,做过这样一个总结:

在中国过去30年的社会发展中,知识数量、知识获取速度以及知识深度,构建了三个阶段的知识认知优势。

而这一切认知,都离不开两个字: 读书。

你以为毫不费力就能赚到的钱,那是因为它们在吃时间的红利、青春的红利、风口的红利。

当潮水褪去后,就能看出谁在裸泳。

只有披上阅读带来的认知铠甲,才能成为风雨中所向披靡的勇士。

书是绝大部分问题的出口

樊登讲过自己的一段经历。

刚工作时,受房贷压力困扰,他整天焦虑惶惑,无所适从。

他想,读书也许会改变自己的未来吧。

抱着试一试心态,他拿起了《论语》。

“君子谋道不谋食。耕也,馁在其中矣。学也,禄在其中矣。君子忧道不忧贫。”

几句话,让他豁然开朗,压力纾解了很多。

他说:“我从未想过《论语》是天下最厉害的‘治愈书’。”

事实上,很多让人苦思冥想的问题,爱情、升职加薪、创业,大部分人都经历过,也都已经被人解决,写成了书。

你觉得生活迷惘找不到意义所在时,你觉得际遇不佳看不到前路时,你觉得收入窘迫心浮气躁时,静下心来把问题交给书本。

大量阅读,答案自现。

读书不一定能使我们成为影响世界的伟人,但可以让我们成为更好的自己。