Tips:文中含有剧透

如果有一个成年人,行事很孩子气,永远不想承担责任,不想付出,沉溺于自己的幻想,拒绝长大。

心理医生会告诉我们,这个人有心理疾病,他得了彼得·潘综合症。

而更多的人,我们,没患上彼得·潘综合症,一直努力地成长,变成有担当的成年人,变成社会需要的样子。

很少有人会真正去想,这样的我们,在这个过程,付出了什么,连我们自己也经常不知不觉忽视了。

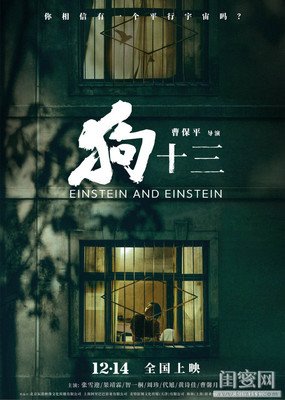

近期上映,豆瓣评分高达8.4的电影《狗十三》就试图展示这个过程。导演曹保平说:

“没人注意到我们在什么时候忽然长大,一切就好像自然的发生了,但那一天的到来其实很残酷的,我想让大家回头看看这一天。”

对主角李玩,这个13岁的女孩来说,那残酷的一天从爷爷把她那条叫“爱因斯坦”的狗丢了之后正式启幕。

当初,爸爸为了表达自己强迫她选择英语学习小组的歉意,送了爱因斯坦给她。

现在,爸爸走过来,拍拍她的手臂,告诉她,人长大了,应该成熟点,要体谅爷爷,要专注学习,不要为狗分神。

但爸爸自然有他的道理。这个道理,所有当过孩子的人应该都熟悉,叫“你应该懂事”。通常来说,当某些大人发现自己理屈词穷的时候,他们就会放出这个大招。

可是,李玩不想“懂事”。她脾气有点小犟,又爱爱因斯坦,她像发了疯一样四处寻找它,拍传出狗叫声的陌生人家的大门,在大街上贴满了寻狗启事……

大人们自始至终都没去找狗,也不觉得丢狗有多了不得。他们想出了一个办法,给李玩重新买一条狗,然后告诉她,那就是爱因斯坦。

大人们觉得,这事就算完了,连一开始站在李玩一边的堂姐都倒戈了。

可是,那怎么会是爱因斯坦?李玩又不是瞎的。

受刺激的她,一气之下跑去喝酒买醉。这时,我们大概能预料,某些大人们的第二个大招:“打你,是因为爱你”,就要来了。

果不其然,爸爸把她狠狠地修理了一顿。满手是血的李玩惨叫着认错,跑进浴室里崩溃大哭。情绪平息之后,她回到客厅,顺从地坐在爸爸的腿上,听爸爸给她道歉。

很多人说,这是父女之间的和解,但是,在我看来,“和解”这个词也太中性,太平等了。

这明明是妥协。

李玩可以不接受这样的道歉吗?在暴力下,她除了屈从,还有别的选择吗?

更何况,很多大人在这种状况下,还有第三个大招:诉苦,让你内疚。

影片中,家暴过后,爸爸向李玩袒露心扉:“我压力大,我累,我失眠……”总之,他的苦衷,“长大后,你就懂了”。

所以,你看,是大人弄丢了狗,明明不是你的错,但是“你应该懂事”;你太不懂事,就要“打你,因为我爱你”;然后,还要把你弄得很“内疚”。

精神暴力和肉体暴力轮番上阵。你不知道为什么,但作为一个孩子,你真的很难熬过这驯服三部曲,继续坚持自己“不懂事”的立场。

当然,并不是说像剧中的爸爸一样的大人们真的是有意识地在使用这三个大招,一般来说,他们没那么坏。

完全可以猜想,他们当年也是这么长大,这么被驯服。他们也是受害者,这套驯服方式已经写进了他们的基因。

很多大人也是真的压力大,真的过得很苦。就像剧中的爸爸,他是除了李玩之外,哭最多次的人。整个家,六七口人,靠他一个人撑着,要处处奉迎,要恰到好处地拍马屁,确实不容易。

活着,很艰难。

而且,李玩一家其实对她还算不错。虽然重男轻女,但他们并不属于那种完全蛮不讲理,只知道压制、打骂的大人。他们照顾她吃、穿,嘘寒问暖,让她生活无忧。

在像我这样,小学毕业之前,几乎每周就有一次被家里人抽得满腿血痕的人看来,她简直“惹人羡慕”。

恰恰相反,正是这么“普通”,这样甚至有点温情脉脉,才更有普适性。过分惨烈的遭遇,会激起观众过大的愤慨,妨碍我们真正冷静地去思考成长,去感受、认识那残酷的一天。

她喝自己喝了会吐出来的牛奶,给长辈敬酒,甚至,吃下别人为她夹的狗肉,虽然有那么一瞬间,她迟疑了……

不管如何,终于,她活成了大人们想要的样子。

那么,问题来了,有人可以不长大吗?

有的,在小说《彼得·潘》中——文章开头提到的彼得·潘综合症就是后人根据这本小说总结而来。

彼得·潘是个孩子,他不想长大。他觉得,有胡子是很可怕的,长大比死还可怕。

为什么呢?因为,长大就要学很多所谓的规矩,承担很多所谓的责任。男孩要去打工谋生活,要讨好老板。女孩呢?要生儿育女,要成为家庭主妇。

彼得·潘害怕这些。

但是,彼得·潘,我得说,你呀,还是太天真了,成长远比你所认为的残酷,而不成长也远比成长代价惨重。

“世界上所有的孩子都会长大,只有一个例外”,就是你,彼得·潘。

而我们不是你,我们是李玩,没有选择。

我们只能坚韧,扛住痛苦,熬过崩溃的时刻,同时,如果可以的话,守护住心中那个温柔、天真的小孩,不要让TA真的被杀死。

你可能还想看

床戏,才不是这部电影的最大看点

穿上白衬衫的女孩,会发光

“扎心了吗?”