本文已获授权

来源:拾遗()

作者:拾遗

拾遗物语在听完*介绍的科技发展中长期规划后,钱学森感慨:“这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就,能够跟民国时期培养的大师相比。”

十年来,大家一直在寻找“钱学森之问”的答案,但很多人看了民国老课本后说:部分答案就在这旧书里。

1958年,邓康延出身于西安,

一出生,邓康延就赶上大跃进,

接着又遇上可怕的三年*。

“食堂领了两碗稀粥,小外孙呼噜噜喝完一碗,又把外婆的一碗喝了。”

好不容易上学了,又碰上*。

“正读石木水火的课本被急停,

但邓康延并不太喜欢地质工作,

从小喜欢舞文弄墨的他,

一直梦想“找个码字的工作”。

1992年,他终于憋不住了,

2006年,在《凤凰周刊》任主编的老邓,

老邓悲从中来,拍桌长叹:

“对于逝去的历史,

我以后一定要拍个纪录片,

*,还远征军尊严。”

想把远征军故事拍成电视剧,

没想到,这家公司竟然答应了。

2007年,老邓去了云南。

为了拍摄好《远征军》,

除了寻找活着的老兵外,

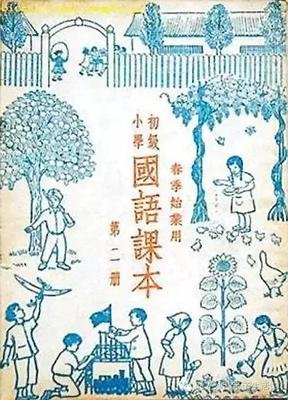

在一个旧货市场淘书时,

看见编校者竟是蔡元培、叶圣陶等大家,

处于好奇,老邓买了下来。

回到招待所,翻开一读,

老邓立马被征服得五体投地。

“那天下午,我竟然没有起过身。”

“竹几上,有针、有线、有尺、有剪刀,

我母亲,坐几前,取针穿线,为我缝衣。”

寥寥数语,全是白描,

“三只牛吃草,一只羊也吃草,

一只羊不吃草,它看着花。”

最后一句,突然一转,

那只羊就变成了哲学家,

“开学了,我们选举级长,

谁得的票最多,谁就当选。”

谁得的票多,谁就当选。

不是因为老师指定,

不是因为他是官二代或富二代。

学生入校。先生曰“汝来何事”。学生曰“奉父母之命,来此读书”。先生曰“善,人不读书,不能成人”。

瓶中有果。儿伸手入瓶,取之满握。拳不能出。手痛心急,大哭。母曰:“汝勿贪多,则拳可出矣。”

既注私德教育,也重公德培养。

三是文字之美远胜今天。

老邓,一下爱上了民国老课本。

从此,老邓开始搜集民国老课本。

北京潘家园、西安朱雀路,

深圳新秀村、广州珠海中路,

纽约的唐人街、巴黎的旧书市场,

都成了他流连淘书的宝地。

为了搜集民国老课本,

他甚至专门去过几次台湾,

后来才明白:*溃退台湾时,

细软都不及带,更何况课本。”

不过几年下来,老邓还是收获颇丰,

“一共收集了千余册民国老课本。”

发现民国年间,纵是兵荒马乱,

小学课本集二者于一身,

蔡元培、张元济、陶行知、沈颐、叶圣陶、丰子恺、夏丏尊等一流大学者、教育家、艺术家、出版家,

“开始专心致志编撰小学课本。”

为了让课本既有工具性,

大学者们可谓绞尽了脑汁。

邓康延看过一则民国资料:

大学者们在编撰一课时,

为用“来来来,来上学”,还是用“去去去,去上学”而争论不休。

有学者认为“来”字笔划多,

每本书,就是这么一点一点抠出来的。

“老课本的编著是民间的,

家国之源、江山之远、永恒之义,

多在平白明净的故事情节和写人状物中。”

编撰融入进一张张书页里。

研究这些民国老课本后,

没想到这一写,竟然炸锅了。

让老邓为其撰写“老课本之新阅读”。

写着写着,有一天他突发奇想:

既然大家这么喜欢民国老课本,

我为何不精挑细选汇编成书呢,

让大家躺进原汁原味的故纸堆里,

好好做一回“民国的孩子”。

说干就干。

这一页书的字缺了几个,

“那我就从别处挖过来。”

…………

民国老课本虽然文字优美,

“为了便于大家更好的理解,

原文是:“猫捕鼠,犬守门,人无职业,不如猫犬。”

老邓在原文后诠释数语:

进化的自然选择,适己而利人,善哉。

不可无职业,也不可职业乱窜。犬捕鼠,多管闲事;猫看门,形同虚设。

世上职业千万,有需要就有职业;可世上好职业只有一种:喜爱又能谋生。”

课文《荷》一课

原文是:“池中种荷,夏日开花,或红或白。荷梗直立,荷叶形圆。茎横泥中,其名曰藕。藕有节,中有孔,断之有丝。”

老邓在原文后诠释数语:

“华夏之荷,非我华族难晓其味,断之有丝,断之有思。”

为“断之有丝”续一句“断之有思”,

老邓就这样用“点睛之笔”,

《老课本 新阅读》一书出版后,

席慕蓉看了,震惊,写了一篇《民国初年的奇书》。

张晓风看了,买了20本,专门送给文化界的朋友。

“什么是潜移默化的教育?这才是!”

看了《老课本 新阅读》后说:“钱学森之问的答案就在这里。”

建国初期的语文课本

五六十年代的语文课本

1970年代的语文课本

《收获》杂志编辑部主任叶开,

曾多次声讨“现行小学语文教材”:“小学语文教育,从教育理念开始,就大错特错了。教材里的课文很多都极其糟糕,充满了赤裸裸的说教和假大空的情感……”

2009年,以网络为平台探讨教育问题的“第一线教育研究小组”,

提交了一份20万字的研究报告,

历数小学语文教材的“四大缺失”:事实的缺失、经典的缺失、儿童视角的缺失、快乐的缺失。

而这些缺失的东西,都在民国老课本里。

“翻看民国老课本,就像一位年逾古稀的老者,向我们娓娓道出教育的内核。”

1980年代的语文课本

1990年代的语文课本

2000年代的语文课本

其实在民国,不光是语文教材,

也都充满了信念、常识和情怀。

民国时期学者编纂教科书的态度,

犹如蹲下来看着孩子的眼睛说话,

哪怕是一本地理教材,

也编得让人拍案叫绝。

如何向孩子阐释地球是圆的?

民国地理老课本是这样教的——

“王生不明地球的形状,他哥哥对他道:地圆像皮球,所以我们叫他地球。试立在海岸,远望来船,必先见桅杆,后见船身,这便是地圆的实证。”

再辅以配图佐证:“在岸上望海船,见甲船全身时,乙船只见桅杆,丙船则全不见,可证地为圆形。”

山东,如跪倒的骆驼

陕西,如风中舞着的美女

各省形状的比喻,也让人绝倒。

“南同江苏分界,西南与河南比邻,

北沿渤海,东为半岛:山东省是也。

山东地势中部多山,最著名的是泰山;

北部有黄河入海口,物产不多,只有煤矿最著名。”

“陕西省,古称关中,

在山西河南的西面,

地势都是山川,农产很多,

煤矿要算是中国最丰富的地方了。”

无论走到哪里,邓康延包里,

都带着那本1933年出版的《模范公民》第八册。

这本书,是他在广州集邮市场寻得的,

虽然只花了5块钱,但老邓却当作宝贝。

“从邂逅起就一直置于我随身的手袋。

它身轻不过二三两,但里面蕴藏着深厚的公民意识和令人敬仰的道德风范。”

《模范公民》第八册第一条,

而是“要留心研究新事物”,

老邓特别喜欢,于是费尽心力,

终于找全了《模范公民》八册书。

找全一看,老邓更是震撼不已。

如今,民国范一词甚是流行,

可民国人为什么都那样有范?

在《模范公民》中可以找到答案。

傅国涌先生说过一段话:“小学教科书固然不能为一个民族提供文明的高度,但是它能够为一个民族提供文明的底线。”

这或许就是民国一代出大师的一大原因吧!

“我应该好好挖掘整理这些老课本,

因为里面蕴藏的教育理念和教育方法,

于是,老邓又开始埋头整理《有声有色有山河——民国音乐美术老课本赏析》等书籍。

老课本里有一课叫《天初晚》

一个小孩打开窗户眺望远方,

天边一轮月亮透过薄云升了起来。

此番情景,不禁让人想起:

2007年,*在同济大学演讲时,

引用了黑格尔的一句名言:“一个民族有一些关注天空的人,他们才有希望;一个民族只是关心脚下的事情,那是没有未来的。”

老邓挖掘整理这些民国老课本,

就是希望我们能从这些故纸堆里学会仰望天空。

一位西方教育家说:

民国老课本就做到了这一点。

“你从父母那里,

学到爱、学到笑、学到怎样走路,

可一打开这些课本,你发现你有了翅膀。”

本文转载自“拾遗”()。一个有趣、有品、有态度的文化生活微刊。

全套共30册,仅售168元