《隋唐世界帝国的形成》是一本由[日] 谷川道雄著作,后浪×楚尘文化丨九州出版社出版的精装图书,本书定价:58.00元,页数:208,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《隋唐世界帝国的形成》读后感(一):略有不喜

因书名隋唐世界帝国的形成而买,却只有少量篇幅写隋唐。最不喜的一点就是文中写到五胡国家没有出现过度压迫汉族的迹象。且说石勒严禁胡族侮辱汉族贵族,虽然贵族不代表贫民百姓,但也会给人一些石勒善待汉族人的误解,而实际上石勒对汉族人的屠杀非常残忍,最多的一次屠杀数十万。这种行为之下竟然说没有过度压迫汉族,在作者眼中怎么样才算过度压迫。

《隋唐世界帝国的形成》读后感(二):简读隋唐世界帝国的形成

汉帝由于私权化的泛滥,结束了中华文明第一个秦汉高峰。魏晋试图整合国家机器与世家豪族领导的中下层。南北朝说明了只凭强权的军事实力,只能逞一时英雄。北周完成了军事集团与豪族的融合,隋开科举的上升通道,唐继续在制度上的改革。成就中华文明的第二高峰。讽刺的是依然毁于私权化。关于隋唐世界帝国的形成,经过了纷争的四百多年,这期间多少耳熟能详的风流人物,在这本书里不过是了了数行字。历史的大江大河奔流到海不复回。

《隋唐世界帝国的形成》读后感(三):从根源上重新理解唐朝

谷川道雄(1925~2013)是日本中国史研究的知名学者,京都学派第三代领军人物,师承内藤湖南、宫崎市定。

谷川道雄在大学时就立志于唐史研究。毕业之后,民众对唐朝权力的抵抗斗争是他尤感兴趣的问题。谷川道雄将国家权力与民众从本质上划为一项对立物,然后再从政治的层面考察二者之间对抗关系的推移。可是,他发现,采用这样的研究方法,不能鲜明地呈现唐代史的历史特征,对民众的理解也缺乏现实感。谷川道雄思考再三,认为从根源上重新把握唐朝权力,就需要追溯唐朝政权性质的形成,也就是说,要从更早的时期挖掘多层次的历史。

谷川道雄把研究重心转向了六朝时期。主要观点集中表述在《隋唐帝国形成史论》等代表作。该书从北魏末的六镇之乱出发,从北朝后期考察至隋朝,这一工作后来又上溯到了五胡十六国时期。谷川道雄所关注的问题,当然集中于政治史,但并不是单纯探讨制度的沿革,而是力图将政治作为参与国政的皇帝、官僚、贵族、军人的意志与行动的一种复合物来加以理解。该书出版于1971年,后几经再版,现在已经成为日本学者研究从五胡十六国到隋唐统一这三百年历史的必读书。

《隋唐帝国形成史论》的普及版本,叫作《隋唐世界帝国的形成》。该书叙述简明扼要,剔除了许多史论部分,突出了叙事过程的描述,学术价值有所降低,相应地,阅读门槛也降低了,即使对这段历史不够熟悉的读者,现在也可以轻松地看懂了。

内藤湖南把中国历史分为三个时期:上古期,从开天辟地到后汉中期;中古期,从五胡十六国到唐中叶;近世则是宋元明清阶段。按照内藤湖南的说法,唐宋时期的中国发生了前所未有的大变革,这种变革表现在政治形态上,是一种贵族政治向君主政治的变革,但作为变革的根本还在于民众地位的变化,也就是说,民众摆脱了贵族阶级的支配,获得了土地所有的自由、居住的自由,从身份约束中解放出来,在这种变化的基础上,君主政治体制才得以成立。谷川道雄自述,正是受到内藤说的启发,他才在自己的研究中导入了马克思主义的观点,即从阶级斗争的展开去理解唐朝民众地位向上的过程,探索在历史事件底层起作用的民众的动态。

在谷川道雄看来,隋唐帝国的形成过程实际上就是一个政治的统一过程,它具体表现为北周吞并北齐→周隋革命→隋的南北统一这样一个历史进程,而直接成为这个政治统一进程起点的,就是北魏末期的动荡局势。哪些人造成了这样的局面?谁在其中发挥主要力量?显然,主要就是部署并定居在北方六镇的北朝军士。谷川道雄注意到许多被称为“城民”的民众参加起义的事例。他把“府兵制”作为解读的一个重点。遍布全国的北魏国家军队(镇军、州军)是昔日部落制度的变形,在部落生活中,所有的成年男子都是战士,北魏汉化加强了门阀主义的倾向,面对胡族社会的解体以及由此而生的贱民化的危机,于是产生了一种异常强烈的抵抗意识,胡族人民开始从贱民走向自由民,汉人贵族也以政治主体参与国家治理。所以,谷川道雄认为,北魏末的局面正是胡汉民族奔向自由的集中爆发。

比之《隋唐帝国形成史论》,本书把历史叙事时段更往前推至“汉朝世界帝国的破裂”。这意味着谷川道雄更加注意历史的延续和演化,并且有意识地在提醒我们,从汉朝到隋唐,政权领导人的身份已经发生了变化。这部小书更加突出了贵族阶层的没落,批判礼教主义的潮流,谷川道雄还强调分析了人才选举体制的变迁,这与宫崎市定对于九品官人制、科举制的研究亦是一脉相承的,这其中包涵着人的自由问题,潜藏着精神史的研究取向。

本书还有一个特别之处,序章强调了“隋唐帝国与东亚”,并称之为“中日两个世界的相遇”,序章表露了谷川道雄的关怀所在,研究中国古代历史,目的是解决战后日本的现实困惑,是为了建立一个强调道德意识、伦理精神、作为自由之本源的共同体世界。

《隋唐世界帝国的形成》读后感(四):隋唐帝国与东亚:发现“相遇”的意义

中日两个世界的相遇

7世纪前期,正当日本大步迈向统一国家之际,中国大陆处于隋唐王朝的时代。无论圣德太子的施政,还是大化改新,都试图通过引进隋唐的文物和制度,从而实现日本的国家统一。必须承认,这一时期中日两个世界的关系极为密切,甚至更确切地说,如果没有中国文明,也就不会有日本统一国家的形成。因此,谈及日本古代国家的形成时,隋唐文化对日本的影响是无论如何不可回避的话题。不仅如此,在民族国家黎明期受到的强烈影响,对塑造今后的日本社会也起到了决定性的作用。

顺着这一思路,日本统一国家的形成与隋唐国家的建立几乎同时,其间的意义有必要进行更加深入的挖掘。在这两个世界“相遇”的背后,究竟隐藏着怎样的历史奥秘呢?

面对这一疑问,我们可以从中国世界的角度提出两个问题:第一,隋唐帝国的出现在中国史的发展中具有怎样的意义;第二,日本统一国家的形成对于中国世界而言又有怎样的历史意义。这两个问题的交汇点,就是能够发现“相遇”意义的地方。

内藤湖南的时代分期理论

在解答这一问题的过程中,内藤湖南( 1866—1934)的时代分期理论极具启发性。他的《中国上古史》(《内藤湖南全集 第十卷》,筑摩书房)是大正十年(1921)前后在京都大学的讲义,书的开头就写道:“余所谓东洋史者,乃中国文化发展之历史。”也就是说,湖南将东洋史的范畴设定为中国文化的发展史,其地理范围以帕米尔、青藏高原为中心向四方展开,除去印度、中亚、西伯利亚三处,剩下的地方就是所谓的东亚。湖南认为,这一区域的文化基本没有受到来自外部的影响,就如同一棵根深叶茂的大树,依靠自身的文化力量形成了一部有机而连续的历史。湖南将东洋史看作一部世界史,那么这部世界史又是在怎样的逻辑下发展演进的呢?

湖南认为,首先中国内部产生的文化具有朝着四周辐射的运动方向。其次,这一辐射促进了四方“蛮夷”的文化自觉,从而对中国内部发生反作用。这一作用与反作用不断较量的结果,就生成了文化层面上的时代特色。

具体而言,东洋史依据时代特色可以划分为“上古”“中世”“近世前期”和“近世后期”四个时期。所谓“上古”,是从文明开幕到东汉中期的时代,也就是中国文化形成并向周边辐射的时代。然而,这样的文化对外发展到东汉后期至西晋时期一度中断,这就意味着东洋史从“上古”向第二阶段“中世”过渡。“中世”是指五胡十六国到唐代中期,周边民族的势力波及中国内部,也就是反作用的时代。这一潮流的顶点,就是唐末五代的混乱期。关于第三、第四阶段的“近世前期”和“近世后期”,该书没有做任何的说明,不过从湖南的其他著述来看,那恐怕是前两个阶段中作用和反作用相互统合的时代。从周边民族来说,这是征服王朝的时代;从汉族的角度而言,则是复古主义和民族主义的时代。

对于湖南的上述时代分期理论,一直以来都受到很多批评,相关的评论在战后变得更加活跃,本书中只能省略了。不过,湖南的独特构想有其颇具启发性的地方,那就是将中国社会的历史发展,理解为以中国社会为中心的东亚世界史的发展。中国史不是孤立的汉族的历史,周边民族的发展也是其密不可分的组成部分。中国社会的内部发展必然波及周边民族的世界,而后者的民族发展也会对中国社会产生历史性的影响。

本书的课题

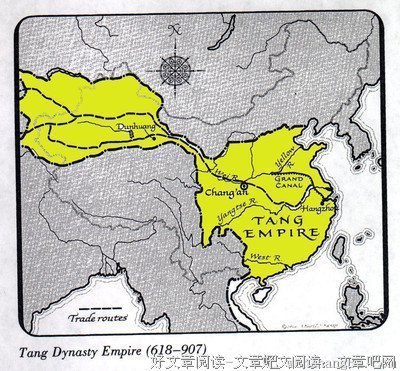

如果这样的观点可以成立,隋唐帝国就是中国历史上的第二个高峰期。中国历史在创造秦汉帝国这一最初的高峰后达到了极限,继而发生方向上的转变,其在第二阶段的发展方向上达到的顶点就是隋唐帝国。生成第二方向的重要契机,就是中国周边民族的勃兴,即第一阶段国家的形成。中国第二阶段统一国家的建立与周边世界第一阶段统一国家的形成,就这样被时代的线索紧密联系在了一起,这是当时历史的两个侧面。

这样看来,隋唐帝国和古代日本的“相遇”绝非偶然。正文中将会提到,隋唐帝国形成的第一步是在公元3 世纪迈出的,那正是日本出现最初的古代国家形态—邪马台国的时代。7 世纪后期,唐朝、奈良朝日本、统一新罗三足鼎立,真正可以称作东亚世界的历史世界就是在此刻形成的。这是所谓隋唐世界帝国中的重要一环,那么将这些国家联系在一起的历史线索究竟是什么呢?本书的课题正在此处,只不过是在中国史的框架内加以考察。中国社会曾因秦汉帝国的解体而面临分崩离析的命运,随后又以隋唐帝国的形式重新得以统一,是什么样的原理引导了这一系列的进程?阐明这一问题,将成为思考东亚世界形成意义的重要线索。

隋唐世界帝国的形成8.3[日] 谷川道雄 / 2020 / 后浪×楚尘文化丨九州出版社