《安禄山叛乱的背景》是一本由[加]蒲立本著作,中西书局出版的2018-4-1图书,本书定价:45,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

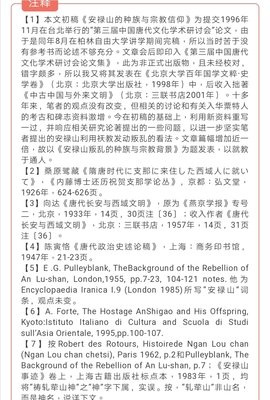

《安禄山叛乱的背景》精选点评:

●超有趣。所以说有的只是必然。

●真是一本令人失望的作品。本想看到安禄山叛乱的宏观原因背景,为什么一次军阀叛乱能持续8年?为什么终唐一代都不能解决河北问题?为什么安禄山具有如此强大的号召力可以席卷半个中国?本书给到的解答都非直接且模糊。只是泛泛谈安史之乱以前的唐朝政治、军事、经济情况。而这些情况与安史之乱的发生也看不出直接关联性。

●对安史之乱前唐朝政治的描述简直比小说精彩,蒲立本之后的续作未出实属可惜。第七章的李林甫与太子一党之斗读之亲切。片面追求高效率的强人政治虚费了许多稳定的制度,而过度军事扩张和不断党争毁了帝国。

●作为60多年前的作品,还是有一定可取之处。

●注释体例不便于阅读 译者注可以当尾注 作者自注自然当脚注为好

●作为六十多年前的作品,在史料辨析上可算相当之精审了,注释的内容也透露出著者之后转向语言学研究的蛛丝马迹,可惜这本书的下册永远写不出来了。

●还在认真,材料丰富。

●作者很天真的以为安禄山很天真

●毕竟是六十年前的研究成果,既使有许多不足,也不能否定其对后来学人颇有启发的研究思路

●先说结论,对其人全无了解,览过全篇,觉得他更多的功力体现在语文学和人类学,而非历史学。看到译后记,他还真转做中国语言学了……其实作为汉学家,很多问题并非是理论文本之争,而是对于文献的诠释。作者在涉及到中亚民族,非汉语史料时,显得旁征博引,游刃有余,但在解释最基本的历史事件时,每每有浮于表面,挖不下去的观感。译者说他过于简化天宝政局,也不理解安禄山,还是中肯的。题材选择确实好,做法也不错,但毕竟是数十年前的作品,实在没有给我什么必要的帮助和启发,所以对我来说,也只能打三星了

《安禄山叛乱的背景》读后感(一):本书自己的背景才是传奇

葡立本55年写完这本书后不再涉及唐史研究,按说应该有第二集讲安史之乱的详细过程,但再无下文了。葡立本后来来华绝口不提唐史,只提汉语音韵学。黄约瑟译完此书后没等到出版就仙逝,他的译作也就此消失,这本书再次被译成中文出版要到2018年,已是63年后。这书的背景都够塔希里亚故事写一集故事了。中译本第一章翻译的不太好,不太符合中文的阅读习惯。后面几章倒很顺畅。总体上各章依次考证和讲述了安禄山的出身、天宝开元年间的政治、军事、经济背景,非常清晰的介绍了安史之乱的背景。实际上本书里讲政治斗争部分,很有万历十五年之感。安史之乱对唐朝和中华文明的影响都是巨大,由此中华文明从开放式帝国走向了封闭式帝国。BBC几年前在radio 4广播里讲各国历史的关键点,中国史就讲的安史之乱。反观大多数国人能接触到的安史之乱的资料,怕是停留在中学课本上那些语焉不详的秽史了吧?

《安禄山叛乱的背景》读后感(二):安史之乱何以发生?

作者是一个英国人,语言了得,学识过人,考证辨析非常精到,叙述推测也有理有据。

我一直对安禄山非常好奇,能发起这起中国历史上最有名的叛乱之一,肯定非常人,肯定有深刻的政治历史背景。通过这本书,受教很多。唐玄宗渴望建立一个更加集权的财政体制健全的中央专制政府,在经济上推行了一系列括户、转运、漕运、和籴等政策,充实国库,不可避免动了士人和大户的利益,引起离心;政治上,关陇贵族和科举士人相互争斗,贵族派最后得势并开始滥用权力,而皇帝似未打算采取限制;军事上,府兵制早已难继,募兵制成为主流,战斗力增强,开疆拓土不断,边镇的节度使权力越来越大,加之河北向来有离心倾向,而中央政府并未采取有效的监督措施,李林甫出于政治斗争考量,尽然大用蕃将!

天时地利人和,安禄山不反反而奇怪了。这里面固然有政治经济军事方面的深刻背景,但唐玄宗要背最大锅!怎么能让一个杂种胡统领如此多的精兵猛将?

玄宗还是太自信了,昏了头,心大的不像个人,真没想过:掌控东北和华北精兵猛将的安禄山,一旦野心滋长,如何收拾?

《安禄山叛乱的背景》读后感(三):总结一下蒲立本教授的观点

1.关于安禄山的出身,不像过去传言的那样身世不明,而后又是充当互市牙郎这样的小角色。他应该就是出自安家,而且安家似乎还是粟特或六胡州中的望族,光是后来这家人中就同时出了两位节度使——安禄山和安思顺,这是颇不寻常的。如果安家是个小角色而不是在塞上有一定影响力的家族,那就不可思议了,反过来唯有如此,安禄山后来的地位才是可以理解的。

2.玄宗时代,唐朝进行了一系列改革,从政治、经济到军事,这些事件牵涉到中央-地方关系、士人-贵族关系、职业军队的成立等方方面面。总的来说,玄宗时期的这些改革客观上有利于安禄山的崛起,不仅东北边地出现了一支庞大的职业军,而且由于有隋朝时开凿的大运河贯通南北,使得河北比其它地方更易获取南方的军需物资,这是对本地军事集团崛起特别有利的地方。安禄山个人的蕃将身份,客观上使得他在朝廷的派系斗争中扮演着体制外的角色,比较容易获取信任,至少早期的时候,大家都当他比较好驾驭。当然,玄宗个人的好大喜功也是不可推卸的责任。

3.不管安禄山究竟是不是生于营州,总的来说,更应该说是河北地方利用了安禄山这个人而非相反。从过去的历史来看,河北地区一直与朝廷(尤其是关陇贵族)不对付,这种不满一直潜存着。野心家安禄山个人很好的利用了这种气氛,但河北地区的人民也愿意有这样一个人来扮演他们利益代言人的角色,这就是为什么安史之乱过后很长时期,安禄山史思明依旧在当地被尊为“二圣”,俨然不可侵犯。

最大的遗憾:蒲立本教授没有写原先构想中的第二卷,涉及安史之乱的具体过程。也就是说,这本书只完成了一半而作者的兴趣却转移了,结果烂尾!可是,难道后来没有人就相关问题口头请教下作者吗?

《安禄山叛乱的背景》读后感(四):李林甫之死

这本名著最早在1955年出版,篇幅不长,却是唐朝前期政治史的开山之作。今天来看,这位加拿大汉学家的学术成果已经被后来学者吸收,我们今天已经没有耳目一新之感,但仍然有种大家气象。

我们试着看结语吧。在中国传统认知中,唐玄宗后期专权的李林甫就是个口蜜腹剑的小人。但蒲立本的看法是:

“李林甫之死标志着唐帝国内部所有潜在的分裂势力都可以随心所欲,他们之前在李林甫所建立的集权框架内已经发展成熟。李林甫之死也标志着唐玄宗那个灿烂的时代真正地结束了,那个时代不仅因为它曾经辉煌的军事胜利以及朝廷的奢侈而闻名,也因为唐朝的一些天才艺术家所取得的巨大成就而散发出它的魅力,比如诗人李白,画家吴道玄以及王维,这些也只是最著名的几个名字而已。这其中有许多物质上与文化上的成就,都无疑是建立在李林甫及其前辈、助手们在皇权体制下所进行的政治、经济改革的基础上的。但是,这样的基础过于脆弱,也过于依赖某些个人,有太多的制度本来都可以发挥更稳定的作用,但是由于过于追求效率而被破坏掉了。唐朝走向了它悲剧性的宿命,就像我们现在所看到的这样,有太多的人都不遗余力地把庞大的唐帝国变成一个集权制的国家,仅仅是为了满足他们个人的野心与无尽的欲望。与此同时,这种做法也会不断地产生巨大的分裂倾向,这种分裂倾向每经过一次无情的压制,就会变得更加强大、更加警觉,也更加狡诈。各种表面上的假象即将破裂。

“现在,到了安禄山迈向人生新阶段的时刻,他携带着巨大的破坏力,为复仇而来,这一切都是由李林甫时代的各项制度所养育的,至今这些制度本身,姑且不谈。--”

《安禄山叛乱的背景》读后感(五):安禄山为什么叛乱

安禄山为什么叛乱

安史之乱是比较明显地,由于中央和地方关系处理不当,造成的内乱。从安禄山个人角度分析,叛乱有3个原因。

一、 位极人臣

利益集团的斗争,导致安禄山势利作大。唐朝有一个制度就是“出将入相”,将军可以作丞相,也就是文官和武官可以互相转换。因此,作为掌握人事权的丞相,提拔军事将领时,除了考虑军功,大部分提拔没有文化的胡人将领,比如安禄山。

为什么呢,这主要是私心。因为没有文化,再高级将军也无法坐得下丞相的位置。这样安禄山一步步成为平卢、范阳和河东三镇节度使。天宝九载,玄宗封安禄山为东平郡王,开启了边将封王的先例。

作为安禄山个人考虑,自己的地位已经是位极人臣了。上升的空间完全没有了,被剥夺富贵的可能却是越来越大了。这为安禄山叛乱埋下伏笔。

二、 尾大不掉

唐朝废除府兵制,改用募兵制,使藩镇实力大为膨胀。

募兵制下,地方藩镇既有军权,又兼具财政权。从力量对比来看,安史之乱前夕,安禄山手上拥有18万久经沙场的士兵,堂堂的大唐朝廷,能用的士兵只有8万不到。

尾大不掉的局面已经形成。

三、 朝廷新败

丞相杨国忠组织了2次对于南诏的战争,结果是大败而归。这两次大败透支了唐朝的国力,使朝廷威信扫地,老百姓怨声载道。

风云际会的时候,安禄山看准了这个机会……