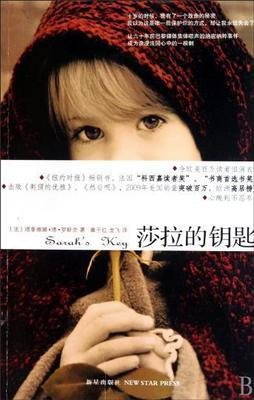

《莎拉的钥匙》是一本由[法]塔季雅娜·德·罗斯奈著作,四川文艺出版社出版的平装图书,本书定价:48,页数:336,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《莎拉的钥匙》精选点评:

●太悲伤了。看完才知道是小说来的。看的时候以为完全的史实记载,难受得无法自拔。但是我也知道真实的历史远比小说更惨痛。战争是如此的残酷无情,给人类带来的伤痛也许几代人都无法抹去。有时候真的觉得人性中的一些东西真的是太可怕了。比如贪欲,比如种族偏见,仇恨引发了多少的战争,伤及多少无辜的生命。难怪说人与魔之间就是一念之差。愿世界再无灾难。

●读完这本书后有感到有一些压抑,书的前半部分描写细腻,后面的结尾有一些草率。书中以两条时间线进行故事的阐述,一条是小女孩莎拉,另一条是女记者。发生在小女孩莎拉身上的故事很哀伤,她一次次地挣扎,和命运做斗争只是为了回到最初的家,打开柜子看一看她的弟弟。然而可以预见的是,早在为了保护弟弟将其锁在柜子里的时候,莎拉弟弟的命运也就注定了。“我以为这是唯一能保护你的方式,却让我永远失去了你。”

●花了四天读完这本书,虽然有点囫囵吞枣,但是内容和表达的思想大概还是了解的。 讲了两条线,个人比较喜欢前半部分,毕竟本人更喜欢慢慢揭开真相的过程。后半部分感觉部分情节在煽情。现在还是无法理解为何莎拉对女主的影响这么大,可能还需要慢慢理解吧。前半部分故事令人动容,看得压抑,也充满同情,后半部分感觉过于渲染情绪,一直描述莎拉对女主的影响,反而不太令人感动了,结局拖得也有点长。。。 总的来说,小说让我想起来不少类似电影的情节,故事还是感人的,莎拉的人物形象还有很多值得挖掘和探讨的地方,可能下次读,又是另一番体会。

●如果不是莎拉应承过弟弟,"我很快就回来",以她两次在别人耸动下才逃跑的性格,估计一家四口得一起死在集中营。虽然猜到了弟弟的结局,但看到有人搬进她家后,又抱着希望,弟弟能被别人救出。 至于2003年的第二条线,除了开头引出读者的好奇心,真的到后来又啰嗦又矫情(是不是因为作者是法国人)。 最后关于2005的的描述,真心担心女记者要和威廉在一起。那TM就真狗血了。 好在故事的真实背景,能让更多的人看到历史,切记,勿忘,反省!

●大家说后半程的人爱情俗,我却喜欢又向往这种缘分。和条纹睡衣的男孩一样,看完被噎住了。

●再精巧的结构,也抵挡不住内容的贫瘠。女主执着于挖掘事实真相的过程固然治愈,但是如果结果并非是这样的好结果,又应该如何自处呢?实在是无法喜欢这个主人公,也不喜欢她的动机

●一种令人窒息的沉重。

●用Kindle看完的第一本长篇小说,也是第一次看二战受难的犹太人为背景的小说,以为会很枯燥,作者以一种侦探解密的手法讲述背后的悲惨故事,期间穿插主角略显失败的婚姻生活,整体还是很吸引人的。

●惬意,冥想。可以让人静下心来思考人生。

●一段遮蔽的往事,由一位正困在自己生活中的女记者徐徐揭开。一点一点地认识一个叫莎拉的小女孩,看她握紧拳头,努力反抗自己的命运,去营救自己最爱的人。为她越揪心,真相揭开的那一幕就越残酷。

《莎拉的钥匙》读后感(一):像抛物线的叙述

开篇分为两条线,一个纳粹,一个作者自己,两条线相互交融互相盘旋,当两条线交汇时候,觉得真是本精彩的好书,全方位刺激你的G点。后半段离开纳粹故事,发现我们都是被法国那段令人发指的历史吸引,而并不很关心作者的近况,越读越是索然。个人感觉后半段的一切都是为表达逝去了一个莎拉,又新生儿的莎拉,莎拉永生被铭记的意思,矫情与否不说了,是否有更精简的方式呢?

《莎拉的钥匙》读后感(二):莎拉的钥匙读后感

前面情节还不错 两条线穿插 情节也算紧凑 后半部分感觉有些冗长 情节过于单一 多数围绕女主本人生活 就像主编说的 没有反映出前半部分众生相在今时今日的感受 对情感挖掘的不够 而且非要安排女主和莎拉的儿子最终走到一起 与本书意义不大完全可有可无 看的时候不知道是畅销书 读完看到介绍说是打败偷书贼和优雅的刺猬 觉得有点不可思议 偷书贼比这个好 优雅的刺猬看过电影 书打算近期读 单说电影感觉优雅的刺猬也比这本好

《莎拉的钥匙》读后感(三):回忆时代,留下的创伤仍然无法被抹去

作者对文章的叙述开篇由一个名字叫莎拉的小女孩她的家庭在1942年夜晚家人突然被捕,莎拉为了保护弟弟,把弟弟锁在衣柜里,告诉弟弟自己很快就会回来。莎拉为了回来救弟弟后来从集中营逃出来在好心夫妇的陪同帮助下回去找到弟弟被发现弟弟已去世。作者很细腻的描写了莎拉穿上星星服装在学校的所见、在被捕、关到体育馆、送到集中营、和父母分开、逃出集中营以及弟弟去世后所有的心理活动和感受。每个时代都有不能忘记的历史,那些无辜牺牲生命的善良的人,我们应该记住他们。每一个生命都值得被尊重,都值得被认真对待。

《莎拉的钥匙》读后感(四):令人扪心自问的一本书

特点:双重时间线,悲惨,

一段忧伤的历程为一段濒临破败的人生带来转机与希望。

主要内容:1942年,巴黎,七月的一个深夜,十岁女孩莎拉一家突遭警察的紧急搜捕。为保护弟弟,莎拉把他锁在壁橱里,握着钥匙对他说:“我保证,等一下就会回来找你的。”

2002年,巴黎。45岁记者茱莉娅受命调查60年前的一场搜捕,意外的发现了莎拉的故事,以及她与自己丈夫家族的联系——一桩被守了60年的秘密。

寻找莎拉成了茱莉娅的神圣任务,驱散了笼罩她生命的哀愁。莎拉的故事、苦难与她一路同行,最终彻底改变了她及身边的人。

《莎拉的钥匙》读后感(五):黑暗年代的温情

早就想读这本书。几年前读过一本《那些拯救我们的人》,这本和那本主题有些类似。讲述二战时期平民生活的作品前几年很热门,这两本小说应该都是那几年的产物吧。

回到作品本身。这是一部依托真实历史事件创作的双线编织的作品,一头是1942年的莎拉,一头是2002年的茱莉亚。小说从1942年法国投降后维希政府为了迎合纳粹种族灭绝政策开始,一个普通的犹太女孩在历史的洪流中的心路历程。读过这部小说,第一印象是莎拉很坚强,能够在集中营成功脱逃并且亲眼见到弟弟迈克尔死亡后仍然可以继续待着伤疤继续生活,嫁人生子。但更令人难忘的是朱尔斯一家敢于冒着全家被告发的风险收养莎拉,爱德华的父亲在住进莎拉家的公寓得知迈克尔的意外后资助莎拉直到她成人。无论是朱尔斯还是爱德华的父亲,都是法国的平民,在国家变节投降谄媚外族迫害自己的人民时,能够站出来用自己的微薄之力为国家、自己的内心赎罪,需要莫大的勇气和高洁的品格。

冬赛馆事件是法国人心里不想被提起的一块伤疤,而茱莉亚,一个嫁到法国的美国人,用自己的力量揭开了这道疤。在莎拉的主线故事以外,作者特意安排了茱莉亚这条线,通过讲述茱莉亚的生活、婚姻、价值观,让整个故事更加完整,同时也安排茱莉亚来做这个“揭开盖子的人”。

当故事的结尾,茱莉亚告诉莎拉的儿子自己的女儿叫莎拉时,一幕锥心但温情的大戏落下了帷幕……