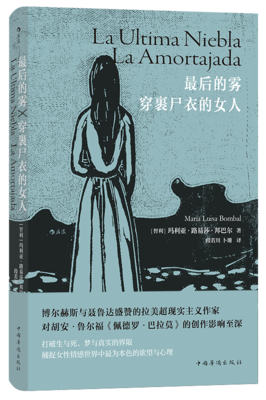

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》是一本由[智利] 玛丽亚·路易莎·邦巴尔著作,后浪丨中国华侨出版社出版的精装图书,本书定价:48.00,页数:168,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(一):一群人的虐恋

畸形的爱恋,《最后的雾》《裹尸布》看上去像是和爱人的斗争,实际上是和是和自我一生的斗争,婚姻里作为前任的替身无法得到丈夫的真爱,被爱人抛弃所以负气嫁给不爱的人却不能妥协生活,有丈夫却爱着情人的蕾希娜,卑微爱着的费尔南多,无法接受对自己没有爱恋妻子采取报复手段的安东尼,都是极其纠葛近乎神经质的的虐恋,浪漫主义者享受这痛苦又充满激情的过程,普通人还是早先放手,让情感消失在你那氤氲弥漫的心绪里,就像结尾说的那样,像穿上裹尸衣一样让这一切成为死者的死亡。文风谈不上喜欢,但确实和其他点评说的一样拉美特色氤氲,雾气缭绕,湿漉漉,缺氧,感觉人也被带入那个浑浑噩噩 神经质的角色本身里。

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(二):为什么她们都那样忧郁

邦巴尔笔下的女人总是那样忧郁,不知满足,眼神越过丰满的世界一定要去注视这世界背后的荒芜,爱情,她们觉得爱情是埋在这隐藏的废弃花园里的宝藏,它们像是幽灵,不断地在女人那敏感的灵魂中发出尖叫。

它在那里,或者不在那里,它都具有这般力量。 这爱情比男女之爱更加绝望,它是一个人成长中的所有断裂之前的剧烈疼痛。是一个女人在出嫁前的故乡,是她们少女时期爱过的面目模糊的青年,是她们勇淌人世这条大河的全部勇气。 我们活着的委屈,这世界,我们多么难与之和解。 这是女性主义的,但是我并不认为这仅仅是一种女权主义对于某种女性处境或者权益的伸张,文学理应远离这样的狭隘。我们终会老去,男人,女人,终会在绕过将生死隔绝的帷幔,再次握住死亡的手,重新确立信仰。

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(三):最后的雾 穿裹尸衣的女人

整部作品正如其名一样,犹如笼罩在迷雾里。读者很难分清虚幻与现实,跟主人公一起飘飘荡荡地四处神游。 第二部《穿裹尸布的女人》同样是描写一位生前得不到情爱满足的女人。她在死后穿着裹尸布躺在灵床上,用眼睛看她的爱人亲人,同时讲述自己的遭遇。作品中时不时变幻的叙述者角度同样让人目眩神迷。 本书作者邦巴尔的个人经历同样传奇,似乎与她笔下的女人们有着某种相似之处。她与一个男人一见钟情,然而后来男人移情别恋。绝望的邦巴尔朝自己开了一枪。但是幸亏没打中。她离开了智利那个伤心地,辗转阿根廷和美国,因为上一段孽缘导致她的情路一直坎坷。她恨透了那个男人。在她得知他结婚的消息时,她向他开了枪。 在邦巴尔创造的梦幻世界里,女人总是找不到出口。虚弱、迷惘,一生都在寻找爱,寻找爱她的男人。或许这在当今倡导男女平权,女性独立的背景下看起来有些不合时宜,但是爱情是人类的本能,也是女人躲避不开的向往。邦巴尔大胆地表现出了女人对爱和性的渴望,即使在现在看来这仍是一种前卫。

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(四):生活在迷雾之中

“浓重的雾”、“森林”、“大树”这些好像是邦巴尔的许多作品中共同的意象,代表着虚幻、迷茫、阴郁、孤寂。或许是作者本人情路坎坷,她塑造的许多女性角色在婚姻中都非常的不幸,丈夫都很冷漠,她们在精神上非常的苦闷。女性在婚姻中的精神需求,我想这是能引起女性读者共鸣的一个关键吧。

写作技巧上自是不必多说,梦境、潜意识、内心独白、意识流这些要素运用自如,而且读起来非常流畅、不费解。除了这两篇,还有一个短篇《树》,借助音乐来作为意识流发展的“阶梯”,引领读者感受主人公情感的变化。

另外,笔触细腻,比喻也运用得恰到好处。《最后的雾》是几个月前读的,有些忘了,《穿裹尸衣的女人》是最近读的,里面的比喻非常精巧,我个人非常喜欢,相信这也得益于译者深厚的语言功底,才能让这么美的语言以中文形式展现出来。

最后,我想说,像《最后的雾》的女主人公一样,因为一个梦境而让平淡的生活有了色彩,有了期冀,这也没什么不好的。等梦境破灭之时,说不定我们因为这个信念已经得到了意外的收获,那时幻想破灭倒也无足轻重了。《穿裹尸衣的女人》让我感受到的是一个女人回顾自己的一生,有炽热的爱情,有孤寂的痛苦,有儿女承欢膝下的愉悦,有丈夫的背叛等等。一生的感情生活假如真能这么丰富,倒也是死而无憾了。

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(五):我的故事,我的梦,只能我来说.....

穿裹尸衣的女人还会有意识吗.....有的,《穿裹尸衣的女人》必须有意识——我的故事,我的梦,只能由我来说....我等这天已经等了很久了....

这是等待设想着穿上裹尸衣那天到来后的一种臆想,还是为了这一天的到来,一直准备着一种讲述方式.....——这个穿上裹尸衣的女人是怎样的一生呢?可怜啊,这么早就故了.....

其实,穿着裹尸衣躺在那里的哪个女人,在你们在看着她的时候,在你们谈论她的时候,她也在看着你们,甚至她早就在那等着你们了.....知道你们会怎样去看着她,也知道你们会是怎样的反应,包括你们和她的那那些过去.....包括那些你们不知道的她的过去......她早就等着有这么一天的到来.....

精彩啊!邦巴尔,你在你流淌的文字里应该是满足的吧?我想应该是的,因为你把他们以为你穿上裹尸衣躺在那,以为你什么都不知道、只能由他们去看你,去评判你的这个权利夺过来了——你们尽情地看吧,尽情地说吧,我比你们了解你们.....我比我更了解自己.....我比你们知道的更多.....我也和你们一样,甚至比你们更不堪,更悲哀,更.....

这是我看过的最喜欢的序言了,在介绍邦巴尔的同时,就好像把她接下来的这本故事(写作)提前“剧透”了一样,因为你在读她的文字的时候,根本就别想把她从她的人物叙事里摘出来.......

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(六):是死亡,不是可怕的死亡

小说的主人公安娜·玛丽亚已经死去,她躺在灵床上,穿着裹尸衣,可她却没有丧失感觉与思想,依然能感知周围的世界,故事便以她的口吻被讲述。亲友们来来往往与她做最后的告别——奶妈索伊拉、表哥里卡多、妹妹阿莉西亚、老友费尔南多、丈夫安东尼奥等等。随着他们的到来,死去的人记忆重现,一段段串联起来,从豆蔻年华到为妻为母,从单纯热烈的初恋到枯燥乏味的婚姻,一个女性的成长、绽放到枯萎。

年少时,被深爱的表哥里卡多始乱终弃,盼望他为自己而来,盼望他的爱情,陷于其中,难以自拔,也因此错过了安东尼奥的心,继而与丈夫错位的爱又一次折磨着自己,面对着费尔南多的追求、宽恕、容忍,她无法接受,甚至轻蔑与不屑,却又无法割舍,情绪需要一个出口,而费尔南多就是那个无条件接受、原谅她的那个人。她始终为男人烦恼,为情所折磨,除了照顾家庭、相夫教子,她的意义似乎也仅限于此。

故事以这种阴阳交错的方式将女主悲惨的爱情与一生展现出来,将那个时代背景下,女性们无法言说的苦闷的内心告诉世人,魔幻中又平添了一份现实色彩。最终放弃重生,选择“死者的死亡”,选择抛弃这个男权横行、对女性充满不公的社会,是死亡,却不是可怕的死亡,躺在散发着薰衣草香气的绣花床单上,她比活着的时候更加妩媚、柔软且安详,是解放,是永远的解放。

世俗总是引导着人们向往生与繁荣,而邦巴尔似乎是朵奇葩,她早已与死亡纠缠不清,她曾像安娜·玛丽亚一样对自己开过枪,失去一生挚爱,行尸走肉般生活。(最后随意感叹一下这个传奇的女人)

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(七):邦巴尔的梦幻世界

本书所收录的两部来自智利作家邦巴尔的小说作品是20世纪50年代在拉美兴起的魔幻现实主义的代表作。所谓的魔幻现实主义即将现实投放到虚幻的环境和氛围中,虚虚实实,真真假假,如梦如幻,令人一时难以分辨。之所以采用这样的手法主要是因为对现实遭遇的无可奈何,因此借此宣泄自己的悲观绝望等感情。 邦巴尔的这两部作品都是对于女人的爱欲和情欲得不到满足的宣泄。有人在评论这部作品中说邦巴尔像女巫一样在作品中让死者还魂,让幽灵现身。但是我觉得这并非邦巴尔本意。她是在作为一个得不到满足的女人而哀伤、失神、呼救。《最后的雾》中的女主角虽然嫁给了心爱的男人,但是男人一心只想着自己死去的前妻。即使偶尔兴起碰触主人公也是将其作为亡妻的替代品。于是孤独而又没有寄托的女人在冰冷的房子里将梦境与现实混淆,睡下的时候在做梦,醒来也不知道梦有没有醒。在这种绝望的情况下她竟然移情于一个幽灵…… 整部作品正如其名一样,犹如笼罩在迷雾里。读者很难分清虚幻与现实,跟主人公一起飘飘荡荡地四处神游。 第二部《穿裹尸布的女人》同样是描写一位生前得不到情爱满足的女人。她在死后穿着裹尸布躺在灵床上,用眼睛看她的爱人亲人,同时讲述自己的遭遇。作品中时不时变幻的叙述者角度同样让人目眩神迷。 本书作者邦巴尔的个人经历同样传奇,似乎与她笔下的女人们有着某种相似之处。她与一个男人一见钟情,然而后来男人移情别恋。绝望的邦巴尔朝自己开了一枪。但是幸亏没打中。她离开了智利那个伤心地,辗转阿根廷和美国,因为上一段孽缘导致她的情路一直坎坷。她恨透了那个男人。在她得知他结婚的消息时,她向他开了枪。 在邦巴尔创造的梦幻世界里,女人总是找不到出口。虚弱、迷惘,一生都在寻找爱,寻找爱她的男人。或许这在当今倡导男女平权,女性独立的背景下看起来有些不合时宜,但是爱情是人类的本能,也是女人躲避不开的向往。邦巴尔大胆地表现出了女人对爱和性的渴望,即使在现在看来这仍是一种前卫。

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(八):发现邦巴尔

邦巴尔是智利的一位女作家,她的一生也是堪称传奇的。首先就是她的朋友圈,聂鲁达,米斯特拉尔,博尔赫斯。每一位都是拉美文坛的扛鼎人物,而邦巴尔和他们在一起,靠的并不是什么手段,而是确确实实真真切切的文学才华和写作天赋。

这部《最后的雾•穿裹尸衣的女人》,实则是两篇小说的组合。不过这两篇小说,都是她的代表作。两篇小说都闪烁着作者极其强烈的个人风格和写作上的灵巧。

最后的雾一篇小说,在迷雾环绕之中,那个女人探寻着一天晚上和她偶然邂逅的情人,那黝黑的皮肤吸引着她。她为之痴迷,为之癫狂。小说就是在这样一种现实与梦幻之间来展开叙事的,这个女人嫉妒着能够偷情的女人,即使她被伤害也无所谓。倘若一个人连被伤害的资格都没有,那么他的生存意义也就失去了。这种扑朔迷离的意识流写作,给人一种神秘的感觉,会把读者的心牢牢抓在手心。尤其是涉及到主人公的内心描写,邦巴尔的细节刻画简直令人惊讶。这篇小说,讲的是一个女人为男人的癫狂。

而穿裹尸衣的女人这篇小说呢,则是在女主人公死去之后,她的灵魂出窍,和来看望她的人来了一个回顾和总结。她的初恋情人,让她情窦初开,却懦弱的选择逃避。他的丈夫,只是贪图自己的新鲜,而后彬彬有礼的冷漠。而一直守候在自己身边的男人,自己又视之为理所当然,毫不珍惜,直到失去方才悔恨无极。自己的子女,自己的奶妈,乃至神父,都加入了回忆。那么这种写法其实结构并不复杂,而是很讨巧,但是难在这种意识流和天马行空的书写方式。如何掌控现实,如何运用魔幻,都有一个度,倘若失衡,定然会让小说变得不像样。邦巴尔把重心放在女主人公身上,其他的人组成配角,如此来写,四平八稳。博尔赫斯还担心她掌控不了,我看担心完全多余。

两篇小说,女人都围绕男人而癫狂。因此可以结合邦巴尔的个人感情经历来看,邦巴尔对男人那种复杂的感情,促成了他小说中的男人形象。有的懦弱,有的冷漠,有的痴情。往往痴情者被小说中的主人公伤害,说明邦巴尔在倾诉一种不可得到的感情。小说的氛围也都在一种迷雾中进行,这就在外围环境制造了神秘,再加上作者的叙述魔力,足以使人叹为观止。

邦巴尔影响了胡安鲁尔福,使他创作了《佩德罗巴拉莫》,胡安鲁尔福又影响了马尔克斯,使他创作了《百年孤独》。可见邦巴尔是魔幻现实主义的一代宗师。可惜她晚年不再创作,再加上历史特殊原因,晚景凄凉。不过,她的作品至今看来,仍然光彩熠熠,烛照古今。

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(九):结婚证:一张无需任何考核即可领取的证书

比起作家这个身份,玛利亚·路易莎·邦巴尔更像是一位魔法师。她能够召唤出一团浓雾,为一位婚姻不幸的女人制造一场亦真亦幻的恋情;她能够撬动死者之口,让一个亡人讲述自己一生的故事。掌握幻术与通灵术的邦巴尔,分别用这两种法术写出了两部小说,名为《最后的雾》与《穿裹尸衣的女人》。

十多年后,一个名叫胡安·鲁尔福的墨西哥人从邦巴尔的作品中学去了她的法术,并写下小说《佩德罗·巴拉莫》。

又过了十年,一个深受鲁尔福影响的哥伦比亚人,写下了一部传世之作——《百年孤独》。

玛利亚·路易莎·邦巴尔、胡安·鲁尔福和加西亚·马尔克斯,这三位来自拉美大地不同国度、不同性别、不同年代的作家,在文学世界里成为紧密相连的一脉之水:马尔克斯是河面宽阔的下游,召唤、滋养着无数新生读者;溯水而上,那隐匿于山川中的涧流,便是胡安·鲁尔福的领地;再往前走,直至一股清澈的浅溪,就是邦巴尔了。

同样是用梦境、呓语、死亡和迷雾构造亦真亦幻的故事,但与这两位晚辈相比,邦巴尔最为难得的是,她拒绝让政治掺和进她的小说。现代文明与拉美传统的对抗也好,独裁者与社会大众的矛盾也罢,统统被邦巴尔拒之门外。对爱的渴望,构成了邦巴尔作品的主旋律,就如一只不知疲倦的飞蛾,眼中只有那团名为爱情的火光。

也许对邦巴尔来说,在 19 世纪 30 年代讲述真假难辨的女性故事,可能不是一种写作技法,而只是一种无奈的迁就。就像在《最后的雾》中,当丈夫丹尼尔说出“能和我结婚你很幸运”后,女主角只有麻木地回答“我知道”,而后跳入幻想中的婚外恋情,没有其他选项。现实世界不允许出现“婚外情”这种不道德的行为,但同时对毫无感情的婚姻坐视不管。她没办法说出心里话,又无法将在这些话憋在心中。幻想,成为小说中的“我”和小说作者邦巴尔最后的自由。

如今有一句流行语,叫做“有多少真心话是以开玩笑的方式说出来”。而对于邦巴尔来说,可能是“有多少真心话是以呓语的方式说出来”。从这个层面上说,即便我非常喜爱邦巴尔文字里的层层迷雾,但我并不期待在今后的作者那里读到这种迷雾故事。我希望雾可以散去,真心话可以不加掩饰地脱口而出。远眺出去,我们欣慰地看到越来越多的人可以直抒胸臆,在他们之中,女性的身影正在增多。但环顾四周,我们也悲哀地发现,一束黑暗正在降临。

《最后的雾·穿裹尸衣的女人》读后感(十):我宁愿她长梦不醒,宁愿她被人嘲笑、不齿,也好过行尸走肉的活着

【一】 “我们为什么结婚?” “为结婚而结婚。”我回答。 看到这句话的时候,我的心底升起了一股浓浓的悲哀。他们两人是表兄妹,八岁以前都在同一个浴盆里洗澡的童年友谊,让他们早已对彼此无比熟稔。 他们有爱情吗?答案是否定的。尽管有了新的妻子,但他还活在几个月前妻子过世的悲伤之中,甚至忘记告诉仆人这间寒冷而孤独的房子已经有了新的女主人。 他对她有怜惜吗?答案是否定的。他说:“能和我结婚你很幸运,知道吗?”“难道你情愿做一个满脸皱纹的老处女,替庄园的穷人织毛活?”“那样的前途在等待着你的姊妹们……”我无法想象他说这话时的语气,是居高临下的、带着点鄙夷的神情吗?还是带着点施舍和救赎的味道?又或者仅仅是平淡的叙述这“理所应当”的事实? 这场婚姻是注定的悲剧。 在一个深夜,雾气磨平了万物的棱角。她突发奇想地出去散步,却没想到命运从此改变。浓雾中的陌生人,破旧荒废的老宅,两个渴望彼此的灵魂。然后,随着雾气的消散,那枯燥的生活重新出现在眼前,可她却不再是昨日的她,因为她的灵魂已有了归处。 肌肉紧贴着骨头,我不在苗条,而是棱角分明。可是有什么要紧?既然我已经懂得了什么是爱,我的身体枯萎了又有什么要紧?光阴飞逝,年年如一,又有什么要紧?我曾经有过一次美好的经历。有那么一次……仅仅有这种回忆就可以忍受漫长的、令人生厌的生活。 她如是说。 可是,他们却连这点念想都不想留给她,他们告诉她那只是个梦。没有激情,没有回忆,也没有过去……他们否定了她坚信的一切,否定了她单纯卑微的爱,否定了她所有的信仰和生命的意义。 她所坚信的一切是梦吗?可是为何她的记忆那样的清晰,他的汗毛,他的温度,他坚强有力的臂弯……那不是梦吗?可是不曾向她倾诉爱意,为何他不曾来找她,她甚至快记不起他的面庞。 即使那是个梦也好,我多希望她永远的相信那是真的,永远活在那个梦境所带来的假象里,至少在她的心里还能留有一点点的希望之光,还可以借由那假象留一点喘息的空间给自己。 我宁愿她活在梦里,因相爱而哭,因相思而笑,而不是在最后的雾里,出于习惯而哭,为尽义务而笑。我宁愿她因失恋而受伤,因别离而死去,哪怕被人嘲笑也好、不齿也罢,而不是规规矩矩的活着,为了哪一天规规矩矩地死去。

【二】 她活着,但已经如同死去。而另一个她已经经历了生者的死亡,却在完全湮灭之前,看着送葬的人们,回顾着一生的经历。 从儿时的恶作剧到青春懵懂时的恋情,从一次甜蜜又令人害怕的偶然碰触,到一次她风中飞舞的发丝与他脖子的纠缠,从三个假期的日夜相伴到一生的陌路……等到她穿着裹尸衣躺在棺中,而他沉默不语面有戚容地注视着他,她才明白她从来没有完完全全地孤独过,尽管她时时这样认为;她也并未被真正的忘记过,尽管她时常这样想。要是早知道…… 她看着已然老去的父亲久久地凝视着她,抚摸着她的头发,带着忧伤;看着他如同每个晚上和女儿告别时那样在她前额画个十字,然后在一人时独自痛苦。她看着自己的妹妹,自己的儿子,自己的“知心朋友”,回忆着那些细小的生活琐事…… 时间在流逝,她一直等待的那个男人终于来了。他是她的丈夫和主人。他曾经那样谦卑地爱过她,而她却无法在这位痴情的青年身边安然入睡,只想着逃离。当她离开他时,却又开始怀念。她需要他的体温、他的拥抱,还有他那曾经令她厌恶的全部的爱。当她的悔恨和对爱情的渴望与日俱增的时候,他却已在独自舔舐伤口的时光中变得冷淡而陌生,他们在剩余的人生中用各自的方式让对方痛苦。 她曾负他、也曾期盼他重新爱她;她曾胆怯的愤恨、也曾明确的怨恨。可这一切却在他们阴阳两隔之后因为他的泪水而消散,她不再爱他也不再恨他,她最终解开了生命中最后的那个结,却也失去了生的意义…… 她感受着他们将她抬出房间,穿过花园,走过田野,路过池塘,然后向大地最深的地方沉去,等待着第二次死亡:死者的死亡。 【三】 智利作家玛利亚·路易莎·邦巴尔的两个故事模糊了生死的边界,将现实和梦境融合,只留下读者在书外叹息。 而除了为书中的两个故事感慨,我还被另外序言中的两个真实的故事触动。一个是作者邦巴尔本人的真实的人生,被形容为“她也许是被上帝贬谪的缪斯,来人间经历磨难的”。 另一个则是序言作者赵振江老师和本书的译者之一段若川老师的故事,其实并没有什么描述,略有提及的也不过两个小小的段落,却让我的印象极为深刻,特别是在读完整本书后,赵老师的那句“我对玛利亚·路易莎·邦巴尔并未做过深入的研究,再此仅仅是依据段若川教授留下的资料,对邦巴尔做一个简要的介绍。是为序。”便浮上心头,怎么也无法忘却。