《小津安二郎剧本集》是一本由[日] 小津安二郎著作,雅众文化 | 北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:68.00,页数:464,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《小津安二郎剧本集》读后感(一):小津虽好,也别依样画鸟

深夜简单聊几句:

1.搭载这本书瞬间重返被小津电影包围的美好春天(2016年北影节小津4K修复展),如今影院歇业半年,没有电影,何处觅蓬莱?

2.言归正传,本书很挑读者,即便我如今靠写剧本为生,也不得不承认剧本的观赏性难以和小说、散文匹敌,遑论声画并茂的电影?剧本作为出版物天然吃亏。但作为电影创作必不可缺的一环,剧本的庐山真面目至关重要。小津作为编导合一的“电影作者”,剧本更是了解其创作思维的重要土壤。

3.看本书很难不为剧本与成片的高度统一而惊讶,为此还特意去求证是不是原剧本(编剧圈不太推崇看扒成片整理的“马后炮剧本”),得到肯定答复(本书为日语版《小津安二郎全集》节选翻译而成)。这种高度统一也侧面体现了小津中心制,即便身居大制片厂也拥有绝对话语权。大同小异之下,找文字与影像的差异也算一种小乐趣。

4.小津惯用朴素洗练笔调勾勒庶民生活,家长里短,一茶一饭,看似闲笔,实为格调,节奏松弛,人与人的羁绊却在动静间水落石出。好电影不止一种,看惯了好莱坞目的明确的快节奏叙事后,品品细水长流的人间日常也是别有风味。读完忍不住感叹一句“啊天气真好”。

5.本书难免有小津滤镜加成,此一时彼一时,目前大 陆的创作环境对此类剧本并不友好,除非话语权够大,否则策划初便可能被毙。学人者生,似人者死,小津虽好,也别依样画鸟。

6.野田高梧:连小津都没有剥夺我的剧本署名权,尔等岂能……

《小津安二郎剧本集》读后感(二):清酒带着黄连的苦味

在看小津安二郎电影之前,先看了剧本集。都是很简单的故事呢,剧本也很短。最开始看《晚春》时,还很诧异,短短60多页的剧本,电影时长可是108分钟啊。剧本和电影相比,还是缺失了小津安二郎特有的电影美学和质感。

除了《浮草》和《东京物语》,《晚春》、《麦秋》、《秋刀鱼之味》与其说是不同的故事,不如说是同一个故事在平行世界的不同展演。人名相同或类似,主要演员也频频重复。

不管是海边的小城还是都市,妻子过世还是健在,多子女还是独女,是教授还是办公室人员,本质上的母题是女儿出嫁了话,“爸爸怎么办呢”、“爸爸就寂寞了呀”;可是“女儿年纪到了,一直这样下去也不行呀”;“但是已经不嫁不行了呀”;“反正总是要嫁的”。《秋日和》不过是性转版,讲述父亲去世后,母亲和女儿的故事。

《晚春》里,女儿对爸爸说“即使嫁人了,我想也不会比这更开心了——一直这样就好”,“就算嫁人了,我也无法想象会有超过现在的幸福。”《秋日和》里,女儿对妈妈说“我还是觉得现在这样就好”;“我一时半会儿还不想改变现状”。

当然,最后女儿们无一例外都结婚了,结婚对象也都像背景板一般,是工具人、是摆设、是道具,大致是29岁,名校毕业,大企业工作,性情如何并不重要。

女儿出嫁后的父母们,以不同的方式遥远地互文着。《晚春》里,女儿出嫁后,父亲在夜晚中削苹果,一动不动地坐着,伴随着夜里的海浪声。《麦秋》里,父亲一动不动地望着窗外,麦田上微风吹过。《秋日和》里,母亲木然地叹息,无力地折叠衣服。《秋刀鱼之味》的最后,父亲参加完女儿的婚礼,像过世妻子的小酒馆老板娘问“今天这是从哪里回来?——葬礼吗?”父亲回答:“嗯,唉,算是吧。”喝得醉醺醺的父亲终于到家,担心父亲晚归的儿子说“不过,这下放心了”,父亲答道“是啊,放心了——但愿她过得好就好啊。”然后是一片昏暗。

剧本的结尾,只余海浪的声音,只余风,只余昏暗,只余一片寂寥。

不过,《秋日和》的母亲表示“即使寂寞,那也是没办法的事呀。只有忍耐呀”。《秋刀鱼之味》的配角,将女儿留在身边至40岁的佐久间喝醉后说道:“哎,寂寞啊……悲哀啊。——到头来人生就是自己一个人啊——孤零零一个人啊。”

这种寂寥,小津安二郎本人可能体会最深,办完母亲的丧事后,在日记中写道:

春天在晴空下盛放

樱花开得灿烂

一个人留在这里,我只感到茫然

想起秋刀鱼之味

残落的樱花犹如布碎

清酒带着黄连的苦味

在看剧本的过程中,我想到10年的日本电影《花》,由苍井优出演,讲述从昭和初年、昭和中叶至今三代女人的故事,崇尚自由、不愿出嫁的凛在试图逃婚,在最终的婚礼上,结婚对象对她一笑,此时樱花飘落。也想起14年松隆子和田村正和出演《父亲的背影》中的一个故事,那舒适、平和的父女日常生活。

《小津安二郎剧本集》读后感(三):电影的灵魂

电影是很直观的艺术表现形式,当然也十分主观,我研究电影也有将近十年了,当我的阅片量不断上涨,认识的编剧和制片人越来越多,对电影的看法也时刻在改变。尤其是学过电影的都知道,很多很难看到的导演剪辑版本的原版胶片在寻找起来并不是很难,但是对于那些好电影的剧本来说,很多都是不曾公开过的。小津安二郎在日本电影行业里做出的贡献是不可磨灭的,这也让我研究日本电影的时候都要看一遍他的作品。

小津安二郎,1903年12月12日出生于日本东京。日本电影导演、编剧。1963年12月12日,因癌症病逝,享年60岁。代表作品有:晚春、东京物语、彼岸花、秋日和等。小津安二郎与电影的渊源,可以说是一份咖喱饭。其实就是这么巧,该来的总是会来的。吃饭的时候偶然与人发生了口角,被人看见,就建议他去拍一部电影,就这么简单。虽然看起来是纯属偶然,但是其实也是他的性格决定的,如果他当时只是默默无闻地把那份咖喱饭让了出去,可能就没有之后的那些经典作品了。

我是看过了他的那些电影之后才看的这本书,有一种有人帮着我拉片的感觉,顿时感觉很爽。读剧本的好处在于,它是文字化的,所以更加直观,没有演员的演技做干扰,这完全是两种不同的感觉。人们都喜欢真实的东西,却往往接触到的都是虚幻,在电影艺术中,导演总是让观众信以为真,可是在现实生活中又怎会如此具有戏剧性。小的时候家庭条件并不是很好,所以花钱能实现的活动几乎没有,家里只有一台盒子电视机,也只不过能看一些电影频道放的电影,那个时候还对电影无感。后来初中有一次学校组织去电影院看电影,我第一次就感受到了一种震撼,那个时候看的还是红色电影。后来上了高中,就开始经常跟同学去电影院,也是那段时间迷上了国外的电影。

这些剧本就像是电影的传记一样,让我们了解到它的最初模样,这对很多新手编剧来说也是很好的一次学习机会。当看了不同人写的剧本之后会发现都各不相同,根本就没用什么固定的格式,无论是导演还是编剧,剧本还是脚本,这都要根据本人当下最直接的理解而表达出来。这有种像素描学精之后才能够画速写,用最简单的手法去描述复杂的事物。

对于一个艺术家来说,才华和灵感固然重要,但达到某一种高度之后,源源不断的才华和灵感,就需要深厚的积累支撑。这是个笨功夫,你想描述宏大,你首先需要自身的宏大;你想表达深刻,你同样需要的是自身的深刻。用木心的话来说,你先要形成宇宙观,然后再形成世界观,最后再形成人生观。这是个由大到小的过程。

一部打动人心的电影,往往是从故事层面上出彩而不是体现在拍摄上,过去的技术并不先进,拍出来的画面都十分模糊,但是现代人却依然一遍一遍地重温,原因就是有一个好的故事,观众看懂了,与之产生了共鸣。故事是最重要的,在生活中的小事可能我们觉得很精彩,都能够拍成电影,其实这些东西在呈现在大屏幕上时是不强烈的。电影不是纪录片,有些情节必须要稍作改动,使故事中的情感变得强烈,让观众体会这种心灵上的冲击,如果没有经历过专业训练是很难体会这一点的,由此更可看出本书的重要性。

《小津安二郎剧本集》读后感(四):一个人生活,觉得日子都变长了

作为一个电影迷,谈论电影的时候无论如何也绕不开一些伟大的导演。记得有一年的夏天,炎热的午后,我吹着空调百无聊赖地寻找一个能让我度过无聊时光的电影,一部黑白电影从此打开了小津电影的大门。

东京物语 (1953)9.21953 / 日本 / 剧情 家庭 / 小津安二郎 / 笠智众 原节子看电影已成为日常社交的一种方式,但我们的生活中已经充斥着太多虚无、绚丽、明快的影视剧,这些电影看多了总能产生一种不真实的感觉。可是我们的世界并不是这样的啊。相较于夺目的商业大片,小津的电影就犹如一杯温白开,虽然没有可乐般激烈,却有一种温润的满足感。

《东京物语》的故事很简单,儿女们都大了,各自成家。父亲周吉(笠智众饰)和老伴(东山千荣子饰)要去东京看望他们,老两口带着愉快心情上路。可另一边,还没等他们到大儿子家,孙子就因为爷爷奶奶到来腾地方哭闹不停。老人开始觉得尴尬,大儿子幸一(山村聪饰)在东京当医生,二女儿繁(杉村春子饰)在东京开美容店,二儿媳纪子(原节子饰),小女儿京子(香川京子饰)外,大阪还有三子敬三。 东京让老人陌生,在儿女家也好不到哪去。大儿子工作繁忙,没时间带他们出去玩。搬到女儿家,依旧每日困守且有矛盾。老两口渐渐也明白儿女们的处境,他们在东京的老友也过得不好。只有守寡的儿媳纪子对老人很是孝顺。之后老人踏上回家的路,前后不过十天……

我们可以在这个故事中感受到平淡生活中属于普通人的滋味。小津无疑是纯碎的,他的一生只拍一类电影——家庭电影,而这些电影却又记录着时代,记录着你我。我不去说小津有多伟大,因为他只是存在于那里,他的作品影响了无数热爱电影的人。后来的侯孝贤、贾樟柯、李安、是枝裕和也曾在各自的作品对小津进行了致敬,在今天的日本电影中,我们依然能看到小津的影子。这应该就是作为一名导演的成功之处吧。

其实像小津这样的导演在百年影史中也出现过很多,法国新浪潮的代表侯麦也在用他独特的视角记录着他那个时代的事情。

我认为看过小津作品的人无疑是幸福的,他们远离了这个世界的光怪陆离,他们认清自己只是一个平凡的普通人,但平凡的生活依然可以有着诸多滋味。

如果你是一个耐得住寂寞,并对于孤独乐在其中的人,你应该去看小津;如果你热爱生活,你应该去看小津;如果你想理解生活的真谛,你应该去看小津;如果你是你,你应该去看小津。

这本《小津安二郎剧本集》的中文简体合辑在大陆首次出版,不管你是小津的影迷还是热爱阅读的人,不管你是影视从业者还是电影爱好者,这都是一本无法绕开的书。

很喜欢《东京物语》里的一句台词,作为这次感悟的结尾:

优厚的薪水可以放弃,称心的工作可以再找,亲情却不可以搁置,因为那是永远的避风港,是黑夜中的明灯,无私地指引我们的生命之舟顺利绕过暗礁险滩。希望我们都可以更加热爱生活,希望我们永远保持热情,永远温润。

《小津安二郎剧本集》读后感(五):缓慢细腻的无字之碑

文| 伊达政宗疯了 【本文会同步发布到全网,全网唯一ID:墩蛋探险记】

封面我想,这会是我书架上最初的和最后的剧本集。我以后可能再不会买剧本集了,我以后可能也再难找到一本这么好看的剧本集了。

未遇见你之前,我从未想过一本书可以是这样的形式——

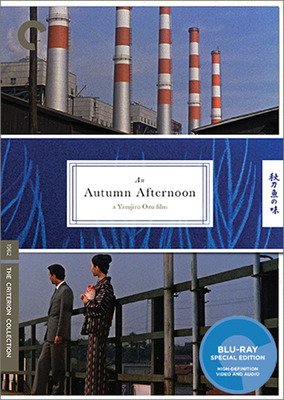

剧本节选小津安二郎小津安二郎是获奖无数,享誉世界的知名编剧,导演,与沟口健二、黑泽明、成濑巳喜男并称日本影坛四大巨匠。本书首次集结了小津安二郎最广为人知并获得诸多好评的六部经典作品:《东京物语》《秋刀鱼之味》《麦秋》《浮草》《秋日和》《晚春》。

在这里,我强烈推荐大家先去看过小津的电影作品再来阅读本书,因为剧本的功能性所限,无法做到像文学一样有丰富的感染力和表现力。看过电影,你才能发觉透过文字展现的小津电影的独特魅力和极简美学风格。

小津安二郎坚持无限远离好莱坞电影节奏,其缓慢细腻叙事手法被称为“小津调”,具有强烈的人文关怀色彩,深刻影响了侯孝贤、许鞍华、是枝裕和、山田洋次等后世电影巨匠。家庭的羁绊与父女复杂的感情是他的作品永远的主题。他笔下的人物对话极富日常韵味而又深刻展示着潜藏内心的复杂情绪,独特的幽默又时常闪现出小津式哲学。

我很喜欢台湾的侯孝贤导的片子,恋恋风尘,悲情城市、戏梦人生、最好的时光都是我心中最佳影片的代名词。那种淡淡的忧伤氛围,让人的有沉浸感,能静下心品味。电影的魅力来源于镜头,而剧本的魅力,来自于对话语言的韵味和意境的传达。

27 岸边奔涌的海浪七里海滨。远远地能望见江之岛。28 沿着海边延伸的兜风路线迎着微风,纪子和服部,潇洒地骑着自行车驶过——服部:你没事吧?累不累?纪子:嗯,没事儿。29 沙丘两人的自行车放置一旁。剧本里寥寥几句话,就给人描绘出了那种缓慢的日式电影的风情。我仿佛感受到了拂面而来的海风。我想起看过的电影,《比海更深》、《步履不停》、《澄沙之味》,想起了和小师妹的四月旅行,走在垦丁的沿海公路的出口。

小津的作品一贯格调淡雅隽永,看后使人感到回味无穷。而小津最具代表性的低位摄影法、黄金分割置景法、超现实主义的黑白对比等独特的艺术特征都在这部作品中充分表现了出来。该片主题仍是以小津一直所关注的写父母与儿女之间的关系和感情为主线。在剧本集中,我得以从另一个角度来审视这部作品。在我写过的其他文章里,我多次提及一个观点,阅读是读者主观意识与作者的交流,而电影对于观影者来说则是被动的接受,接受导演的叙事风格,是一种风格化的展现。

我没想到,小津的剧本居然跟电影一样,也是这么的极具风格,字里行间透露出的寡淡与寂寥感,无一不向人诉说着自己同电影一样,也是正宗的“小津调”。

1963年,小津于东京病逝。他的墓碑上只留下一个字:无。

我想,电影里留白的美感,也许也能应用到人生吧。