《罗丹艺术论》是一本由[法] 罗丹 述 / 葛赛尔 著著作,中国社会科学出版社出版的平装图书,本书定价:29.80元/68.00元,页数:278,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《罗丹艺术论》精选点评:

●我读的版本找不到

●罗丹是艺术家里的贵族,当梵高饥寒交迫,流落乡间时,他在画室指挥裸体健硕的模特摆出给种造型。他认识到了人的自然之美,为被人的社会悲剧所束缚,他思想种那种肆意而得意,确有智慧,但他更是幸运的。

●从学艺术到学做人,从每一个肌肉到每一个整体。罗丹不愧为大家

●搞艺术的尤其雕塑领域的人都应该读读这个,他带我们走进了大师的世界,更重要的是,大师教会了我们如何审美

●要想让我把你的身体看得清楚,你就应该待在昏暗的角落里。

●希望以后能对雕塑有更多了解

●很棒!

●振奮人心!!

● 罗丹艺术论(插图本)

●艺术崇尚自然、追求真实。

《罗丹艺术论》读后感(一):迥异于东方的美,始终坚持的真

说是一本美学的书,我更愿意将它看成关于哲学的书。这是艺术的哲学,是罗丹的世界观,也是指导心灵的思想。罗丹讲述他艺术,我们可以学会的不仅是对西方艺术的鉴赏,更是发现世界真善美的慧眼。读《罗丹艺术论》,会让人有一种无法言表的惊喜,这里发现的是一个艺术家对艺术高尚精神的追求,也会引导我们发现生命的精神源泉。

《罗丹艺术论》读后感(二):罗丹的矛盾

罗丹说:大师是用来欣赏而不是用来膜拜的。

他认为:自然即是美,美即是有特性。可是,自然的一定是有特性的么?或者,有特性的一定是自然的么?

北京的鸟巢有特性,但不是自然的,是人造的。它美么?

美国的白宫有特性,但不是自然的,是人造的。它美么?

所有的人造建筑,不管有特性或是没有特性,都是丑陋的么?

更广的,所有人造的事物,车、飞机、椅子......都是丑陋的么?

工业时代,就是丑陋的时代么?

人造的服装,都是丑陋的么?

只有亚当的树叶内裤才是美的么?

没有不自然但是美的事物么?

存在人造的美的事物么?

艺术家只能表现自然而不能创造么?

自然美是美的一种吧?人造美也是一种美吧?

从一件雕塑上真能“准确”读出人的性格、出身、职业、时代背景和经历么?

这是先入为主的信息导向,还是纯粹无背景知识的领悟呢?

如果一件雕塑能通过表情、动作以及细节“准确”说明丰富的内容,那语言和文字是否太多余呢?

一千个人心中有一千个林黛玉或哈姆雷特,文字尚不能企及准确,尚不能塑造确凿的特性,雕塑是如何成功做到的呢?

美就是真,真就是存在,有一天,机器人也会多愁善感的!

《罗丹艺术论》读后感(三):听雕刻大师谈艺术

这本书是学画画的时候,画画老师推荐的,之前去图书馆找到了很旧的一本,说着后面会借回来看,结果各种原因没借。刚好昨天在书架上偶遇它,于是毫不犹豫的看了起来。

罗丹是雕刻大师,他不写书,这本书大概是他的好友葛塞尔有意去采访或是参观他作品时,专门记录他关于艺术的一些看法和思想。而我对雕刻艺术其实并不是很感兴趣,大概因为不了解所以才没有太大兴趣。

这本书一共有十一章节,也就是说罗丹关于艺术谈了十一个观点,这些观点有关于自然、模塑、素描和色彩、艺术的思想、古代精神与现代精神等。

对于我一个喜欢画画的人来说,罗丹关于艺术的学说真的对我是十分有益的,真的学到非常多的知识。比如,他说的自然。他说自己雕刻都是遵从自然,他不会叫模特刻意的去摆pose以满足他的想法,而是让模特顺其自然的摆,然后他去捕捉那些自然的动作,对他来说顺从自然的作品才是美。

还有关于模塑,他开始自己也没有意识到,是一个朋友提醒他,说你要把一个面看成是一个体积的边线,你要想办法去表现这个体积,用一些凹凸去表现,这样就可以看到潜伏在肌体里的那些搏动的经脉。说的真好,对于画画的我来说,同样也是有用。

比如说我们要表现一个物体,你要让它更有立体感的话,就不要把线条看成线条,你要把线条看成是一个面,把一个面看成是有体积感的东西,这样你表现出来的物体才会有质感,才是立体的。Bingo!太对了。

还有关于一些画家的作品,昨天看这本书的时候,至少让我记得两个非常著名的画家,一个是拉斐尔,另一个是伦勃朗,以及他们作品的特色。拉斐尔的风格是线条柔美,用色也很柔和,是那种宫廷画的标准,这也表现了画家个人对美好生活向往的心境。而伦勃朗的作品,线条的运用是有着强烈的冲突,颜色也是十分黯淡,表现了作者对现实底层生活的关注。

其实,第一章节里罗丹所说的自然,我认为跟前面读的丰子恺所说的“童心”是大同小异的。艺术家是要尊崇自然,从自然的角度与描述事物,才能更好和更真实的体现出事物的美。不记得是这两本书哪本书提到的一句是:艺术家,是比别人更加热爱生活里的一切,要天真,要纯粹!我觉得说的是非常有道理的。

我想到了身边的一些人,如我的室友。她是没有艺术心的人,你让她去玩陶泥,她一脸嫌弃的看着那泥土,怕那些泥会把她的衣服弄脏;然后你看见了一只非常可爱猫,你说你好想养一只猫,但她却说她对猫敏感,觉得那猫身上的毛有点脏。

对于这样的人,我真的很难发现她是热爱生活的。她对金钱比热爱生活更感兴趣,她对那种买一送一的活动更感兴趣,她对理性比感性更感兴趣。所以,我说她不是一个纯粹的人,而是一个伪善的人,她会买一些艺术类的东西,但那并不表示她喜欢艺术,而是为了让这些艺术品表现她比较有艺术气息或者比较有钱一样。

好书是要多读几遍的,多读不同的书,来提高自己的思想和气质内涵。

《罗丹艺术论》读后感(四):罗丹的草稿

2007年2月,一个人端着DV和照相机,去到上海城市雕塑馆,看到罗丹作品的展出。天冷,人很少,灰暗的大厅里雕塑比人都多……入门处那著名的断手巴尔扎克,后面挺着肚子的巴尔扎克……不断的找卡蜜尔的模样……以及大厅尽头,《地狱之门》……

91年前的冬天那个老头留着雪白的胡子在法国闭上了眼睛,那些在他指挥下往来行走的模特也在稍迟后的岁月或早或晚的故去。然而那些经罗丹手指触碰、给予过生命的青铜和石膏却还在展览馆里、在电视屏幕上、在世界上任何一个角落的招贴画里活着。

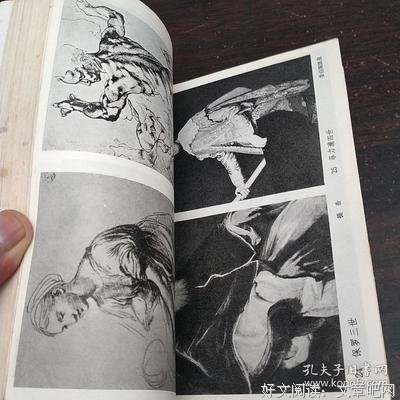

从展厅中央那著名的“思想者”身旁沿阶而下,你可以看到许多镜框中的草图。那是罗丹的草稿。有些用炭笔,有些用铅笔。有些已经像是成型的素描像了,有些则完全无法辨认。这种凌乱无章仿佛就是为了彰显它们草稿身份一样。它们像低人一等的奴仆。它们记载着的形象成为雕塑,堂而皇之的挂着“请勿触碰”的标志,供人们围观,为它们的主人博取旷世的声名。而它们自己,像富家少爷的通房大丫头一样,一经婚嫁便红颜薄命起来。

然而,这些草稿有它们极迷人的地方。作为成品的雕塑,就像一个衣冠鲜明的大神,天衣无缝,你无法了解它的变化。你感受到了美、庄严、才华、创新,但是你无法知道这一切是如何衍生的。就像你看到了蝴蝶,却无法看到它破茧蜕变。伟大的雕塑作品在展厅里陈列,每一个都在陈告着它们主人的天才,那些最为智慧的神性光芒。可是,人和神之间是有过程的。雕塑不会展现这一切。因为它是完美的成品。

然而,你能在草稿中寻求答案。

这本书里说到,罗丹是在1875年到达意大利,看到米开朗奇罗的雕塑,才感豁然开朗的。按照他对他永远的情人罗斯——直到罗斯死前两周他们才结婚——的说法,“米开朗奇罗这个魔术师向我展示了许多东西”,他开始学习绘画,学习一些最为精巧的技法。在我们现在能够看到的草稿中,许多不朽的作品——《吻》、《地狱之门》、《巴尔扎克》——在笔端展现轮廓。那些试探性的勾勒,被涂抹黑又重新勾连的部分,扭曲变形的线条,你可以想象得出罗丹在描绘和想象我们如今所见之不朽形象时的过程。有些形象似乎构思顺利,所以一笔带过简约流畅。有些则大费思量,反复斟酌着一段腰肢的肥瘦,一举手一投足的张驰。当你回头看到这些痛苦草稿最后的成品时,你自然而然可以大致追溯一条路线——在罗丹的意识里,从无,到有,一缕光线,最后缓慢酝酿成功,经诸他的刻刀完成的作品。

对杰出的艺术家而言,伟大的作品偶尔只需一瞬的灵感,但更多的时候需要反复的推演、计算和考量。罗丹描画过17个挺胸凸肚的巴尔扎克,直到卡密尔·克洛岱尔建议他“给他披件衣服试试”,才推出了旷世杰作《巴尔扎克》。然而和他的《加莱义民》一样,非议和抨击远多于赞美。彼时的他也许能想到他创制的这个人物,在罗丹10岁时就故世了的大师巴尔扎克,在其写作生涯中以一天只睡四小时著名。在巴尔扎克的世界里,除了和他的贵妇人们交谈、阅读及充实自己、点酒精灯煮咖啡之外,一半的时间用来写作,一半的时间用来修改,他那些删减流离的小说草稿,在他死后名扬欧洲。比他更晚的福楼拜,在外省的乡间独自写作,然后在夜晚跑到荒野,大声的念诵自己刚写的小说,然后急步回家,手揪着头发,思考着如何做改动。

我并不是要赞美他们的勤奋。

这儿有一个隐约的过程,王勃、曹植这样出口成章的才子不会经历,但在那些才智并不如他们的艺术家那里,这是一条最为欢欣也最为艰苦的路。罗丹已经证明了他的天才,他看到的一切都可以被重新灌注生命。但观看他雕塑的人们,不会回到百年前他的工作室,看着那个忧郁的长须老头,一遍又一遍的命令模特们在他面前走动。在他晚年,他独自雕就了大量的手、脚和肢体,然后把它们拼凑成型。当拼成一个有趣的造型时,他就像造好了积木的孩子一样微笑。他的巴尔扎克,他的但丁,他的情人和模特们,以及他的朋友。他手指触碰和头脑思及的人们,都成为了雕塑,并且成为了流传的不朽。而在那个愁眉苦脸独自做着积木划着草稿寻找灵感的凡人罗丹和壮美的雕塑背后那潇洒的大师签名罗丹之间,有着一条光芒四射的道路。智慧、痛苦、意志、创造、自卑、信心,人到神的一切,凡庸与艺术的差别,都在这个过程之中。

而这个为不朽创制草稿的过程是如何的呢?库切在《彼得堡的大师》末尾写道:

现在,他开始尝试那种滋味了。那种滋味如同苦胆。

《罗丹艺术论》读后感(五):罗丹的美学信仰

第2章 在艺人眼中,自然中的一切都是美的。

首先举了《丑之美》的例子,取材于诗歌《美丽的老宫女》。这个雕塑展现了一个年老色衰的女人。而罗丹要在这粗犷二黯淡的幕后,表达青春不在,眼看着这副枯骨一点点衰败下去,这样的对比,才是最残忍,最深切的悲痛。

但是一般人可能没办法直视这种一眼看去就很残忍的画面,觉得丑得可怕。所以选择掩目而过。

罗丹之所以这样表现,是他认为自然中公认的丑的事物在艺术中可以成为至美,伟大的艺术家可以化丑为美。

文章又举了波特莱尔的诗来解释艺术如何化丑为美,诗中描写了一具长满了虫子的尸体,很可怕的样子,但诗人设想这是他心爱的情妇,这样一来,死亡的丑陋面貌和美好的爱情进行对比,这个作品显得更加哀艳悲壮了。

艺术所认为美的,只是有特性的事物。特性就是真实性,美的或者丑的,就是所谓的两重性。外表的真,传达内心的真。同时,自然中被公认为丑的事物,较之认为美的事物,显露出更多的特性。比如一个病态的、紧张的脸,罪人局促的情态,比起一个正常的样子更有特性,因为他很真实。这里我觉得也可以理解为复杂性,或故事性,简单的例子比如,通常我们看好的电影或小说,反派的故事可能更有张力,因为更多面,更复杂。我们有时候也会说这个人看起来很有故事的样子,可能这也是一种特性。

但是呢,艺术虽然可以化丑为美,但艺术中并不是就没有丑了,罗丹认为丑的,就是内外都不真的东西。也就是故意造假、装点自然、隐藏真实的做法,就会创造出丑的东西。

不只是人,动物、植物,都可以从它们外表的真,看到内在的真。

最后,讲到真善美的关联,他觉得并不是一切都是善,但一切都是美的,因为他始终在迎着真前进。所以纵使有苦闷,他还会感到幸福,因为他追逐真理。

罗丹从创作者的角度在讲他的理念,但是另一方面,我们作为一个欣赏者,我们怎么从残酷的丑的表相中去看到内在的、真实的情感,从而去体会它的美呢?好像在文学中我们会说,作者都想要一个理想读者。我们看波特莱尔的诗,是不是比较能理解,因为文字就写的很明白说“我美丽的夫人,给虫qu蛆sha唼食了的红唇”。可以看出这个死亡的腐败和爱情的对比。但是我们在看《丑之美》这件雕塑作品的时候,如果我不知道《美丽的老宫女》这首诗的话,我可能单从一个衰老的裸体雕塑中,看不到她正在怀念她年轻的美丽,那这个对比所产生的艺术美感就无法传达给我们。比如我看罗丹的《地狱之门》,如果不是内行,不懂但丁的《神曲地狱篇》,或者不看解析的话,那欣赏起来就很困难。

第6章 女性美

罗丹喜欢画年轻少妇的裸体,用铅笔勾勒她们的姿势。画完,他会分析、回味这个肩膀的曲线如何,脖颈的凹凸如何。作者就问罗丹,美丽的模特容易找吗?罗丹说容易。又问,今日世上的美不稀少吗?罗丹说不稀少那美能保存长久吗?罗丹认为它变迁极速。和阴晴不定的天气近似。

罗丹眼中的青春,是成熟的处女时代,洋溢着清新的生命力。带着骄傲、矜持,又有点畏缩,似乎求爱的羞怯心理。这个时期只有几个月。

等到少女成为妇人,就是另一种美了,有爱娇但是没有那么纯洁了。

罗丹还认为古代的美并没有超过今日的美,只是今日的艺术家没有发现美的眼睛罢了。各种地方都有完美女性。有的比较接近古代的美,像意大利女子是肩膀和骨盆一样宽阔。北方型的女性则是骨盆发达但是肩胛比较窄。总而言之,一切人体,一切人种,都有他们的美,只要去发现就行了。又举例柬埔寨的舞女四肢细长,日本女伶肌肉结实粗壮。这些都是自然的,也都是美的。

所谓美,就是性格和表情。而在自然中没有比人体更多性格的事物,尤其是人的心灵,造就了它的至美。

罗丹对于女性美的看法,可能受时代影响,在他眼中的女性美仍然是传统男性审美下的。

虽然他强调人的性格和表情所展现的自然之美,不过我们可以延伸出去看。罗丹曾经有一个17岁的情人,也是他的学生。卡密尔·克劳戴尔,她就是很符合罗丹所谓的青春、成熟的处女时代,罗丹和她在一起之后创作了著名的《吻》《永恒的偶像》。

可是同时,卡密尔在雕塑上也有独有的天才能力,但是呢,却不为别人所重视,别人说是制造见面机会的好方法,她只是双手沾满塑泥的高等妓女。那个时候世俗是看不起女雕塑家的。

让我想到在传统的电影中,女性形象也是为了取悦男性审美而存在的,女性自然而然得成为被观赏的对象。

虽然,罗丹已经很前卫了,毕竟他是经历了古典主义和现代主义交接的一个时期。他肯定多种女性形态上的美丽。这一点是值得我们反思的。因为我们现在的审美相比起来,真的就很单一了,比如说极端的以瘦为美,网红脸等等,看起来审美并没有像罗丹说的那么多元,而是往一个狭窄的方向走了。

第9章 艺术中之神秘

从艺人拥有信仰的角度上来看,艺术可以说是一个宗教。艺术的宗教,是世间神秘的一种情操。是维持宇宙间自然的律令,和对不可知力的崇拜。是超乎我们感觉的,对大千世界的猜测。也是我们对智与爱的想往。可以鼓动我们的思想。

罗丹认为,色彩和线条是形式,是隐藏的现实的象征,这是外表的真。艺术家更要彰显精神的内涵,也就是内在的真。艺术家的心灵会和万物对话,这是一种虔诚的表现。而神秘,是至美的艺术品所浸浴其间的一种氛围。如同雨果的诗——我们只见到事物的一面。另一面沉浸于可怖的神秘的黑暗中。

罗丹认为所有名作都应该有神秘感。体现在他自己作品上则是囚禁于肉体中的灵魂的莫名的烦躁。罗丹雕塑的那些躯体是沉重的、痛苦的,但是心魂却是想往自由的无边的境界。这个境界就是最深的神秘。

在文学上,海明威提出的冰山原则,认为作者只应该描写冰山露出水面的部分,水下的部分通过文本让读者去想象。海明威就主张要去掉多余的形容词,更多的留白,也留下更多的神秘感。各种艺术的表白方式不同,但是创造出的氛围,一种神秘感,可能是异曲同工之妙的。