《伪满洲国》是一本由迟子建著作,人民文学出版社出版的简裝本图书,本书定价:65.00元,页数:712,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《伪满洲国》精选点评:

●看出作者想写一部史诗级著作的野心,但看到最后我只觉得拖沓……

●最艰难的生存

●不同人物的视角,展现那个年代的东北。都是有人性的人物。

●其实没看完。。。纪念一下一附院四天八次的吊瓶 过于专注灾难了吧

●拖拖拉拉终于读完,好看

●一个特别适合普通人的作品,历史是客观的,更是由普通人造就的!

●论文

●终于在这个温暖的午后看完了这本书,很喜欢这种娓娓道来不急不缓的风格,还有非常多动人又柔情的描写,残酷和温柔并存,读书时心中既有酸楚又有一种荡漾在温暖的河水中的感觉,很柔软。

●一花一草都仿佛在眼前

●大变局下的人性。 还是引用作者的话吧:“我不喜欢黑暗,但也不喜欢刺目的光明。刺目的光明在我眼中是另一种黑暗。不管我在哪里,我都喜欢坐在黄昏里,带着我的书,一同倾听着世界的风雨。”

《伪满洲国》读后感(一):小人物,大命运

想为迟子建笔下的女性作品贴上标签,在当代女性作家中,迟子建的作品很少被研究和议论,所以留下了足够的空间来让我们思索。在沉重的历史背景衬托下的个体展现了各不相同的生存面貌却又殊途同归,死亡像迟子建其他的作品一样成为笼罩在天空一片乌云,挥散不去。

《伪满洲国》读后感(二):好看的很

曾经看着一个人看的书,觉得十分难看;她说:只要写出自己的风格就行了。

今天看着她推崇的作家写的书:

觉得太***好了,没有太多的小资色调;只有粗糙耐看的文字。故事就像普通的流行文学一样。等到看完,才发现这么多人实际都有联系。

功力深,情节好。

《伪满洲国》读后感(三):感谢作者给了小人物一个舞台

战争的残酷不仅仅是战场上的伤亡惨痛,更加残酷的是对于百姓的长期侵蚀,摧残。

书中尽管只描述了1932-1945年东北百姓的生活,但是当时的惨状必然不是短期造成的。

在日俄战争后,东北在半殖民统治下百姓的生活就已经受到很大影响。日俄战争后约30时间的积累足以摧毁百姓的生活。30年时间,将近半个世纪,两个强盗能干多少快事。所以我们在书中看到的1932-1945百姓的悲惨遭遇,不过是之前30年被压制的爆发,这也只是当时百姓凄惨生活的缩影罢了。

战争对于大人物或许有政治意义,但是普通百姓只能默默承受,真的很残酷!

突然想到中学历史回答战争失败的原因,答案竟然有一点是'百姓不反抗',现在觉得答案好愚蠢,凭什么说百姓不反抗。皇帝当傀儡,官员当走狗,军队不堪一击,这能说是百姓不反抗导致战争失败吗?当时的百姓连饭都吃不饱好吗?他们不过是案板上任人宰割的肉好吗?

小人物的悲催呀!

《伪满洲国》读后感(四):寻常百姓的悲苦堆积成民族的苦厄

把迟子建的《伪满洲国》看过之后,终于对作者描述的这一段对东北人民来说隐痛的历史有了一点的了解。读罢全文,便觉到处的是人在极度压迫下原始人性的暴露,无论是属于处于统治与被统治关系的日本士兵和东北寻常百姓,抑或是同在胁迫生活下的普通角色。在短短一周的阅读过程中,书中的角色会不时的跳跃在眼前,仿佛那不是过去的故事,人性的故事是历久常新的。

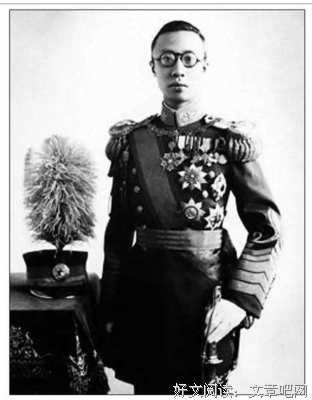

说结构。全书按年份编写,一章书便是一年。故事应该是从1932年说起,一直到到1945年日本无条件投降结束。倒是第一次阅读如此编排的小说,结构较为清晰,而故事有多条线同时进行。我自己看来,全书主要是以溥仪的傀儡生活,胡二的风流归朴,杨浩的寄养生活,王亭业的牢狱之灾,再穿插一众小角色的寻味故事并进的。溥仪的故事牵引着政治环境的变化,在全文起了背景备注的作用。

说故事情节。在乱世里面,粗鲁如胡二依然可以过得如清风一般,最后的皇帝带着像残风一般的自尊在日本的掌控中隐忍地活着,顽固专一的王小二看似玩世不恭却是明净真实的人,每人的出生背景不一样,都通通被作者鼓捣在满洲国这样的设定下,摆在各人面前的苦厄、机会也就不一样,却都是呈现着一种抹不掉的灰色,有人刺穿了这层如茧一样的迷昧,有人选择苟且于其中。但最让人不适的是文中林林总总的故事里许多情节均以“性”作为情节的转折和推进,故事变化的角度比较单一。而且描述到只是男女之间不带情感的纯粹的欲望发泄时。描写更露骨,和让人不适。这也或者是我个人本身对这方面带着有色眼镜,诚然在电影表演里面,越让人不齿鄙视的角色往往是表演最出彩的角色,而在文学创作中,能创作出牵动着人的喜怒哀乐,创造出强烈的个人情感反应的描述,那应可以同样视作一种满意之作吧。

《伪满洲国》读后感(五):灰暗世界中的草芥人生 ——读迟子建小说《伪满洲国》

能捧起迟子建的小说《伪满洲国》纯属偶然。曾读过她的散文《农事博览会》,结尾处,作者提起她的创作中会经常写到小物件,比如《伪满洲国》的铜镜。直到那时,才知道她写过伪满洲国这段历史, 于是决定找来看看。 不得不承认,文学活动上都会带有一定的目的性,关于这部小说的创作动机,作者回忆道:一次她出访他国,外国友人得知她来自东北,便问道“你来自满洲国吗”,于是,作者认为自己有必要向大众展示一个满洲国全景。确实,作者所描写的是一个人情世故中的满洲国,在她的笔下,满洲国的下层人民生活灰暗,而上层统治者也未尝可憎可恶,他们也有被操控的无奈以及复国愿望落空的愤懑,尽管他们所谓的愿望是违背历史潮流的,但从个人角度而言,他们也未尝不值得同情。在普世的同情与慈悲中,作家迟子建在小说中为我们还原出了一个相对真实的满洲国。 整部书记叙的是1923年到1945年间的历史,叙事不可谓不宏大,将十二年间各色人群的悲欢离合浓缩入上、下两册书中难度可想而知。但是,作者很讨巧地选择了以时间为线索去串联全书十五章内容。 书中,每一章的名称仅仅是一个年份,但同一个年份对应的是三种纪年方法,分别是民国纪年、伪满纪年和日本纪年。比如,“1932年——民国二十年——康德元年——昭和20年”。这样的写法既清楚明了又从侧面表现了特殊局势下与民国政府对立的受日本关东军操控的伪满洲国。 同样值得一提的是,整部作品文本背后是翔实的史料支撑。作者在创作过程中,“注意搜集《伪满洲国》的历史资料,这里既有从图书馆复印来的,也有从书店购置的,更宝贵的是从一些旧书摊寻到的。”书中的一些内容确实不是伪满洲国上层统治者出于种种原因在后期回忆中所涉及的,比如,日本伪满洲国开拓团的派遣、“人圈”这一伪满洲国统治特殊的“单位”以及细菌实验的残忍展开。不得不承认,小说不是史料,但它在一定程度上确实通过设定典型人物表现典型事件起到了表现历史的作用。所以,读迟子建的小说《伪满洲国》使读者对伪满洲国这一特殊的历史时期有了更深入的全景式认识,而这些,都归功于作者在小说中综合的各类史料。 然后,就是小说的语言。整部小说虽然存在一些惨烈的画面,但始终是在一种和平冲淡的笔调中进行的。在整部小说的后记中,作者说,仅仅这部小说的开头就写了一天,直到语言确定了才舒心地放下笔“我觉得找到了《伪满洲国》的叙述基调和语言感觉”作家如是说。确实,万事开头难,开头不仅要交代清小说的人设,还要为全文奠定下合适的情感基调。小说开头处,吉来的出场奠定下的就是一种平淡的叙述风格,而小说中的人物和人物活动的市井环境也呼之欲出。 再看小说中特殊的几处情节,无论是凤莲外嫁他乡惨遭屠杀还是教书先生王亭业因恐怖的细菌实验惨死的情状,无不让读者恐怖战栗,但作者的叙述仍然是平静的。而这惨烈与平静的鲜明对比,却带给读者满是冲击力,于平静处更显凶残。所以,在这样的叙述中,读者读的过程就像是走在北方的冬日中,目之所及,无不萧索灰暗。世界是灰暗的,而生活在灰暗世界中的人们皱纹中仿佛积攒着经年的灰色尘埃。 最后,小说的主人公们除了最为上层统治阶层的溥仪等人,小说的作者迟子建也始终将目光停驻于普通百姓,于字里行间都表现的尽是普通人民的生活,例如当铺掌柜王恩浩、被抓去充当壮丁的王金堂、主张商业爱国最终破产的资本家、祈盼早日回到家乡过上正常日子的日本开拓团成员、乞丐狗耳朵、做过土匪最后娶妻生子居于山林的胡二等。小说中的人物形形色色,身份也各不相同,但他们无不是伪满洲国这一大背景下生活的典型,他们的个人生活都是当时广阔社会生活的反映。 让我印象深刻的是狗耳朵逃出“人圈”后的情节。他本可以寓居在卖河灯的老人家过上相对安稳的生活,更何况此处的日本管理者并不严苛。然而出乎读者意料的是一个小小的矛盾让狗耳朵和同村人找到了管理者,谁知管理者是非不分,让两人互扇耳光坚持到最后者为胜,并以此为乐。这件他人眼中不大的事却让狗耳朵放弃了眼前更安稳的生活,而选择拖一根打狗棍重新做一个游走四方的乞丐。 确实,互扇耳光来评断是非的背后是对人性的泯杀,折射出的是他人眼中卑微如草芥的生命,长久生活在其中的人早已被磨去了棱角、习惯了妥协。与其被扼杀人性还不如选择自由,哪怕忍饥挨饿。 总之,在平淡的叙事中,作家迟子建的《伪满洲国》通过小人物的悲欢离合,为我们所展示的是伪满洲国时代背景下的大全景。也正如作家本人所言,“战争是一场意外事故,它对政治人物而言或许有特殊意义,芸芸众生只能默默承受。日本占领东三省期间,老百姓还是得按部就班地生活,其中蕴含着历史的伤痛和人生的悲剧。” 同时,以“尊重历史,保持历史的真实”为前提,作家所持的是开明又赋予人情的史观,她的同情给予中日双方,更给予中日双方同样命如草芥的普通人。 综上所述,《伪满洲国》这部作品值得一读。