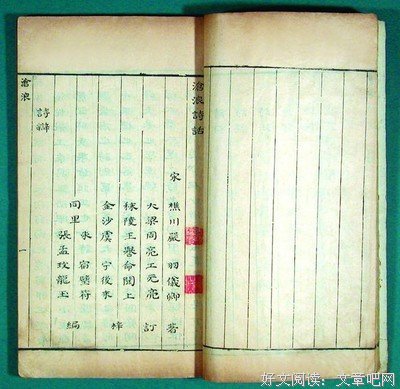

《沧浪诗话校释》是一本由(宋)严羽著作,人民文学出版的平装图书,本书定价:17.00元,页数:296,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《沧浪诗话校释》精选点评:

●好的批评可以是任何形式,在今日,这就是豆瓣广播体的文学批评。

●哼,崽种

●郭绍虞现在校释的很好。真好。

●有二三語頗為清警。

●这套重印的选辑从装帧到价格都太让人感动了,人文社要把这种水准保持下去啊!!!

●注释详尽,原作也甚有胜义,不以时有偏见臆说为憾

●好吧其实我没看校释……

●读个中文今天才看这个诗怎么能乱说……不光是读诗,接触万事其实都应该有个先优顺序,不过我们现在大多是吃坏肚子的人

●古典诗论的魅力

●领导说,你是一个老夫子。

《沧浪诗话校释》读后感(一):我来说说《沧浪诗话》的坏话

《沧浪诗话》分诗辨、诗体、诗法、诗评、考证五个部分,从附录《答出继叔临安吴景仙书》可以看出严羽本人颇为自信。

据我看来,诗辨因为涉及的是文艺理论中的基础问题,讲的是文学的共性,再加上严羽阐释的颇为精当,和者也较多。而其后如诗体、诗法、诗评等,因为属个人的欣赏趣味,比较个人化,再加上有欣赏角度的问题,本不必强为定论,无奈严羽过于自信,也就有很多不是很妥当的地方。考证一文,因为师心而非师证,其文也就流于轻率和臆断,自相矛盾和强以为证也就不免了。

《沧浪诗话》跟中国古典诗学的传统一样,往往本身也是审美对象。。只是中国古典诗学,很多是感想片断的抒发,未能俨然成自洽的理论体系,也未见严谨的逻辑思辨,终有不足之处。这一点,《沧浪诗话》也表现得较为明显。

《沧浪诗话校释》读后感(二):读书笔记

郭释“入门须正”,说沧浪之“入门须正”“只从艺术上着眼,并不顾及内容”,与儒家之朱熹不同。他大概是想说,沧浪讲到的正,是学习“法”和“旨”,比如“五律以杜为法“,参李白等“备其旨”,也就是说前者学其形,而从后者得其意。此处意非内容,而是说spirit之神。朱熹所谓“入门须正”内容第一,强调其所信奉之哲学纲领原则必须遵守,不能有所“谬误”。简单区分,前者沧浪是文人,因而重文;朱熹是儒家学者,因而重理或道,morality。

沧浪宣扬学习古人,学形又学意,观点接近Edward Young的观点。

他还谈到“见过于师,仅堪传授;见与师齐,减师半德也”,这是一个涉及学习者(authors)自身才华的问题。还谈到“学其上,仅得其中;学其中,斯为下矣”。这是个非常有意思的说法,我还没有看到有西方文艺评论者谈到这个问题。

《沧浪诗话校释》读后感(三):盛唐月影清,但听沧浪言

为了参此书,因此有了静下心来细读李杜的机会。不乏灌顶之论。尤其对于气象和词的双重性,有了更深更新的认识。

两点体会很深:

气象,究其根本,是一种人格精神的体现,通俗讲,是头脑之明晰的极致。

词、理、意兴。恐怕就是“可学不可学”的问题了。现代诗者数以万计的理由正在于此。词语本身的力,很多时候是事物本身而来——换句话说,感受事物,在当代变成第一位。然而重在妙悟的盛唐气象,于此远非天壤之别哉!

现代诗虽已诗称,然其技艺、宗旨浅寡,强调人的多元参差,有教无类;盛唐气象则精工剔透,以气统领全篇,不涉理数,不落言筌,只此一义,不外二道。刹那间遗人若无路。

然则西方诗谚有云:诗即真理。诗人是真理之传播者。此言几分可取?于此语境又当何解。愚以为白石道人言之甚允:作诗求与古人合,不如求与古人异;求与古人异,不如不求与古人合而不能不合,不求与古人异而不能不异。

极是。

《沧浪诗话校释》读后感(四):读《沧浪诗话》后感

我本来以为看这本书可以得到一些评判诗的方法,但它更多的好像是针对诗人如何写诗,而非是读者如何读诗。他讲的是以禅论诗是为了批判当时的江西诗派和江湖诗派而作的,虽是以禅论诗,但是却与不以王孟为高,而以李杜为高。这使得理论显得有些口不对心,同时也让我思考一个问题,这到底是严羽就是认为李杜在任何的评判标准之下都写得好,还是只是为了批驳当时的风气而强制提出的以禅论诗。

如果是前者的话,未免也太过牵强,以禅论诗的角度下,王孟比李杜固然是要高过一点。如果是后者的话,到底什么才算是不良风气,要强拈出个理论来批驳。我们到底用什么标准读诗,什么标准写诗,什么诗才算是好诗。《沧浪诗话》为了反驳当时江西诗派以及江湖诗派的某些主张,说到诗自有别理,自有别趣,不用过分考究和掉书袋。王国维的境界说也是为了批判浙西词派以及常州词派 “文绣的文学”。

匡扶文学的义务感使得严羽的理论和尊崇的诗人有点错位。但什么才能算作文学的“正道”,一味的想要拉齐自己时代与唐代的标准会不会反而矫枉过正呢?对于吴文英这个词人以及他写的词有两种截然相反的评价,那他所写的词算是好词吗?如果文学没有一种硬性的评价标准,每个人心中都有自己的好文学,那文学真的需要我们担心吗?大众真的需要我们担心吗?我认为严羽对于当时诗风的批驳也好,王国维对于当时词风的批驳也好,其中对于文学作品的评论固然精准,诗眼独具,但可贵的或许不是复归“好文学”,而是能够使得文学能够有多元的发展,而非是一家独大,保持文学的生态平衡。

《沧浪诗话校释》读后感(五):短评

①针砭时弊,盛气难抑。严羽“持论伤太高”,论调与识人不合,口气过盛。(输出过高且犀利) ②师宗盛唐,兴趣至上。扫除美刺,独任性灵。 “以禅喻诗”“以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗”(反对过于装x) ③五位俱全,体制整严。脱离诗话闲谈式的松散体质,“诗辨,诗体,诗法,诗评,诗证”皆备。(和一般的yyjh不一样)