《匈人王阿提拉》是一本由[德] 克劳斯·罗森著作,后浪丨北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:78.00元,页数:352,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《匈人王阿提拉》精选点评:

●尤为考验对罗马史的熟稔程度。不单是一部个人史,也是一部民族史,从碎散于角落的文献记载中追寻匈人的兴衰荣辱,语焉不详之处,为这位征服者添上一抹神秘色彩。零敲碎打,去叙述此起彼伏的蛮族入侵,仿佛梦回罗马,要为不断抵抗如蚁附膻的进攻而费煞思量!既然基督徒将卢阿遭闪电劈死视作天意,阿提拉死于非命,也必定是天可怜见、挽帝国于危亡的上帝旨意吧。

●基础史实来自于各类中世纪史料,比如约达内斯和普利斯库斯的作品。展现了4-6世纪匈人的发展,与其他蛮族、与东西罗马帝国的外交和战争关系。

●我女神翻译的书

●阿提拉从小生长在战士氛围中,他和哥哥布列达继任后积极开疆拓土,从东罗马帝国攫取了大量财富。但是,由于统治理念不同,阿提拉最终杀死布列达,结束双王共治制度,开启了个人的集权时代。 阿提拉率军围困了东罗马帝国都城,迫使帝国皇帝签约求和。后又破败了对方刺杀的阴谋,稳定了来自东方的巨大财源。随后他将矛头对准西方,不断开疆拓土,逐渐建立起一个庞大帝国,匈人王阿提拉的事业走向巅峰。 在东部财源无法为继,内部矛盾激化下,匈人军队在沙隆之战中败于埃提乌斯组织的联军。强弩之末的匈人在第二年洗劫了意大利半岛。但阿提拉的突然死亡,直接引发了匈人帝国的内部分裂。“上帝之鞭”阿提拉这位5世纪最伟大的军事领袖,由此结束了他辉煌而短暂的生涯,成为历史的记忆,活跃在民间的传说当中。

●很基础的的史实梳理,作者也指出了视角的有限性和族群概念的模糊性。比起阿提拉和匈人,罗马的危机应对更像是本书的主题,当然也就只是事件的累积,单纯的呈现,解读并无太多变化。阿提拉的形象依旧蒙着想象面纱,倒是后来政治对文化符号的操控显得更有趣。普利斯库斯,马切利努斯,约达尼斯,佐西莫斯,普罗科匹乌斯…原典阅读之路漫漫呐。

●这本书并非阿提拉的传记,而是匈人帝国崛起与衰落的历史论述

●少有提及的历史

●上帝之鞭!

●书名直译过来是the terror of the world,内容也不只是讲阿提拉。是讲匈人的壮大与毁灭。

●翻译的很不好!主要问题是完全是英文的语序!此类问题很多!譬如原因状语从句,居然还是按英文的翻译把原因放在后面,深切怀疑作者是用翻译软件翻译的初稿。坚持看到第五章,实在忍无可忍无可忍!弃书!

《匈人王阿提拉》读后感(一):第五章 在罗马帝国与野蛮王国之间

翻译的很不好!不是说翻译的不准确,主要问题是译者在将原著语序未能转变为中文语序,导致在很多句子出现前后句子主语混乱的现象,很多时候为了分辨句子的意思,再不断的调整句子得语序!譬如原因状语从句,居然还是按英文的翻译把原因放在后面,深切怀疑作者是用翻译软件翻译的初稿。

这就是目前翻译著作普遍存在的问题!

《匈人王阿提拉》读后感(二):枭雄阿提拉的短暂人生,来得快也去得快

《匈人王阿提拉》读后感(三):欧洲的枭雄阿提拉,建立狂傲而野蛮的匈人帝国,却死于新婚妻子的床上!

在古代欧洲的历史上,匈人王阿提拉是个谜一般的人物,同时也是一个伟大的帝国统治者。他在欧洲的历史,具有很强的传奇性,被欧洲人视为是强大的枭雄,同时也是残暴的君主。

关于匈人的谜和阿提拉的事迹,一直都是一个谜,他们是谁?从哪里来?是否与汉朝被汉武帝打得落花流水的匈奴有关系?阿提拉是正是邪?这些疑问很久以来都没有详实的解答

匈牙利画家莫尔作品《阿提拉的宴会》德国历史学家克劳斯·罗森在《匈人王阿提拉》一书中,就按照历史时间的轨迹,并根据被收藏在罗马古世家的真实史料,重现了匈人部落以及阿提拉的故事,将故事从诞生、兴起、到落幕的过程完成的展现出来。并讲述了罗马帝国发展历史中的一个重要阶段——匈人王阿提拉多罗马帝国的冲击,以及阿提拉与他的匈人帝国。

一、“上帝之鞭”的诞生与征途

1.“上帝之鞭”的诞生

阿提拉自小被当做人质,送到罗马帝国去生活,曾尝试过多次逃跑,但都以失败为结果。罗马人认为可以让阿提拉享受并融合罗马富庶的生活,但阿提拉聪慧地借此机会学习罗马的知识,研究罗马的统治机构,让自己在罗马的时候,不被同化于罗马富泽的土地上。

回到匈人族时,前一任双王的逝世,阿提拉和他哥哥继承了匈人族成为下一任“双王”。但他因为不满匈人族“双王共治”的政治局面,于是设计谋害了“双王”之一的哥哥,结束了匈人族双王统治的局面,从此独揽大权。他对内严苛,绝不允许族人背叛;他对外狂傲,自称是“上帝之鞭”,不把罗马帝国放在眼中。

以“上帝之鞭”来统治他的子民,并言明:“我是阿提拉,上帝之鞭。不尊重主人的仆人要被鞭打。”。自此,阿提拉这支来自东方的野蛮军队,犹如野火一般,从东方肆虐而来,在欧洲私处烧杀掠夺,散布着恐惧的气息。

2.征途:进军罗马帝国,侵入意大利

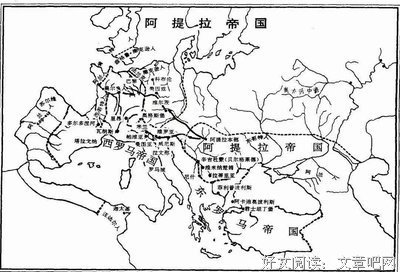

阿提拉独掌大权之后,就将东起自咸海,西至大西洋海岸;南起自多瑙河,北至波罗的海这一广大区域“规划”到自己的附属国里,这些附属国平日里需要像阿提拉称臣纳贡,战时需要出兵参战。可以说,这已经是阿提拉的匈人帝国的雏形。

随匈人帝国的发展欲烈,阿提拉甚至派出了帝国的使节团到其他国家进行外交考察,以此拉拢同盟、强化贸易活动。他一开始就把注意力集中在西欧的罗马帝国,并表示愿意与之结盟。

但因为当时罗马帝国的皇帝瓦伦丁尼安三世的妹妹霍诺利亚为了躲避与宫廷官员的婚姻,就主动表示愿意与阿提拉成婚,并用半个罗马帝国的管治权作为嫁妆。可皇帝哥哥瓦伦丁尼安三世以“提婚不合法”为由拒绝了阿提拉,阿提拉派遣使者去解说却得不到答复,就将一直庞大的军队纠集起来进攻了古罗马帝国等区域。

并在此与罗马帝国纠集的军队展开了历史上著名的“沙隆之战”,最终这场战役以阿提拉惜败为终,这场战役知道现今还是被认为对罗马帝国历史具有着巨大影响的战役之一,阿提拉在这场战役之后,便带领军队离开了高卢地区并把目标指向意大利本土,并对意大利也造成了一定的“伤害”。

自此,匈人王阿提拉,成为让当时欧洲胆寒的名字,也成为了现今欧洲小熊的代名词。可以说,在公元5世纪初关键性的20年里,阿提拉将罗马帝国和整个欧洲的未来都捏在了自己的手中。阿提拉的军队,成为了欧洲最强大军队,也让阿提拉勇猛的名声响彻西方世界,并且垂诸青史。

二、“上帝之鞭”的落幕

虽然阿提拉一手建立了威名远扬的匈人帝国,并且获得了与当时欧洲最为强盛的罗马帝国分庭抗衡,但他勇猛却无谋,没有合理的、长效的统治方式来治理帝国。

而他本人,在带领军队离开意大利回到自己的皇宫时,在计划着进攻东罗马帝国的前夕,居然因为鼻血逆流,死在了新娘的婚床上……导致这个建立不久的帝国来得匆匆去也匆匆。

“这位国王战功彪炳,威名远扬,却因为醉酒死于非命。他的人生多么传奇,他的结局多么庸常。”在阿提拉死后,他的继承人艾拉克(Ellak)、丹克玆克(Dengizich)以及艾内克(Ernakh)因帝国的继承权,开始互相攻伐,这使得勇猛的阿提拉短期内创建的匈人帝国瞬间被瓦解,如约尔丹尼斯所记载:

“就好像那些好战的国王与他们的人民,应该被他们像家庭财产般摊分。”匈人帝国自此开始被周边各国瓦解,并从欧洲历史中淡出。罗马的历史,也从这一刻开始被改写,往着另一个方向去前进,罗马城再也不是罗马人的罗马,而成为了哥特人的罗马。

而匈人王阿提拉的故事,到这里就结束了,阿提拉这个神奇的人物,建立起一个国家,又与自己手上毁灭了一个国家,这样神奇的经历,也是阿提拉的传奇之处。

三、“上帝之鞭”的后世影响

《匈人王阿提拉》,用短短的几个故事,寥寥几笔,就将阿提拉的传奇跃然于纸上。但我却觉得,这不仅仅是一部关于阿提拉的传记,更是一部关于罗马帝国的历史记载,以及对于人类历史的反思。

曾经的文明多数伴着“野蛮”,在历史的不断进程下,我们不断改进自己的假设,破除历史上偏见与傲慢,从一个全新的角度去看待历史。

在书中,我们跟随德国史学家克劳斯·罗森一起探寻阿提拉的足迹,从东起的咸海,西至的大西洋海岸,南起的自多瑙河,北至的波罗的海,一起去看看阿提拉从君士坦丁堡的宫廷到法国香槟省的富饶地带,是具有怎样的历史风情,以及历史记载。

也跟着罗森一起看看这位“危险而精明的国际政治玩家”如何巧妙地利用罗马帝国的弱点,创建了横跨欧亚的匈人帝国,重构了欧洲格局,进而影响了世界。

德国画家路德维希·布赫霍恩作品《生有恶魔之角的阿提拉》通过这些阅读,我们得以去思考什么是文明,什么是野蛮。阿提拉留是战神或是野兽,是英雄或是暴君,都有这幅丰富精美的画卷,去解答,展开这幅画卷,我相信每个人都有自己的评判。

《匈人王阿提拉》读后感(四):《匈人王阿提拉》:横扫欧洲,却死于新婚床上,看一代枭雄的狂傲与落幕

在很长一段时期里,相传中国北方古代游牧民族——匈奴,被汉朝打得七零八落之后,就跑到欧洲肆虐。他们在那边被称为匈人,横扫欧亚大陆各个民族与政权,建立强大而野蛮的匈人王国,引发欧洲民族大迁徙,促使了西罗马帝国的灭亡。

但经过历史学家与考古学家从出土文物、头骨等比对与考证,证实了匈奴与匈人其实关系不大。那么,与匈奴同样杀戮成性、令人闻风丧胆的匈人王国,究竟是怎样一个民族?它的发展、顶峰和没落的过程又是如何?

匈牙利画家莫尔作品《阿提拉的宴会》德国历史学家克劳斯·罗森在《匈人王阿提拉》一书中,重现了匈人部落的突然兴起、无道凶猛,却又嘎然衰沉的历程。其中着墨最多的是,这个民族发展最高峰时期的王——阿提拉。

公元5世纪初,阿提拉继承了父辈打下的江山,谋害了与自己共治匈人民族的哥哥,结束双王共治的局面以独揽大权。他对内严苛,绝不允许族人背叛;他对外狂傲,自称是“上帝之鞭”,不把罗马帝国放在眼中。

德国画家路德维希·布赫霍恩作品《生有恶魔之角的阿提拉》然而戏剧性的是,阿提拉却在准备攻打东罗马帝国的前夕,因饮酒过量导致鼻血倒流气管而亡,身边是他当晚迎娶的日耳曼裔美丽少女伊笛可。

“这位国王战功彪炳,威名远扬,却因为醉酒死于非命。他的人生多么传奇,他的结局多么庸常。”《匈人王阿提拉》的作者克劳斯·罗森是曾在埃西斯特-因戈尔施塔特天主教大学和波恩大学的古代历史系的教授,专攻古代晚期历史,著有《帝国时代罗马城的权力与文化》、《奥古斯丁:天才与圣人》。《匈人王阿提拉》与他前面的著作同样,以详尽的史料为基础,细致地刻画出匈人部落的狂妄残忍,也展现出同时期罗马帝国的内忧外患。

匈人兵锋所及之处,战无不胜

公元4世纪中叶,生活在亚速海与黑海的游牧民族之间,爆发了领地与资源争夺的战争。之前记载甚少的匈人部落异常勇猛,一路从亚速海的东边一直向西杀过来。

当时有个堪称强盛的游牧部落叫阿兰国。在匈人势如破竹的攻势之下,阿兰国王被杀,余部向匈人投降。休养生息一段时日后,更为壮大的匈人队伍奔向东哥特。

东哥特本来也很强大,曾经征服周边多个弱小部落。但当匈人策马而来时,那些被东哥特征服的小部落趁机反攻。内外交煎的东哥特人大败投降,不愿成为匈人队伍士兵或奴隶的东哥特人则举家向西迁徙。

匈人头骨一个为罗马帝国效劳的匈人官员如是说:

“匈人不会耕作,只会如恶狼般扑向哥特人,从他们口中夺食。哥特人辛辛苦苦养着匈人,匈人待他们却如同奴隶。”匈人很快追击到了西哥特。他们的骑兵所向披靡,所到之处,除了杀戮就是抢掠。西哥特人不得不为了抢占新地盘而向罗马帝国发起攻击。而罗马帝国则以金钱收买勇猛的匈人,来抵挡来势汹汹的西哥特人。

在这样的你征我伐中,欧亚大陆各个部族都颠沛流离。为了保护家园和争夺资源,无论男女都披甲上马杀敌。匈人在持续的战斗胜利中,蓄养了他们战无不胜的狂傲,并逐渐形成了王国的治理雏形。

意大利画家拉斐尔作品《宗教利奥与阿提拉的会面》在阿提拉之前,他的两位叔伯在匈人部落里实现了“双王共治”。他们野心勃勃、兵力强盛,逼迫罗马帝国求和。双方签订联盟协议,罗马帝国承认匈人的新兴势力,并每年给予匈人一笔丰厚的贡金。但是,

“用钱来拴住一个匈人部落,其效果正如水滴落在滚烫的石头上,很快便蒸发掉了。”“上帝之鞭”的诞生与落幕

阿提拉于公元452年进攻意大利。他带兵到达意大利北部的摩德纳时,城里的大主教吉米尼亚诺正在城墙上散步。阿提拉问他是什么人。大主教说,我是上帝的仆人。阿提拉则回应:

“我是阿提拉,上帝之鞭。不尊重主人的仆人要被鞭打。”于是,“上帝之鞭”在后世成为了阿提拉的代称。

匈人的第一代“双王”死后,阿提拉与他的兄弟布列达一起继位为第二代“双王”。但是阿提拉不甘心与兄弟分权。他设计谋杀了布列达,从此大权独揽。

阿提拉通过英勇无比的战神形象,赢得了手下的耿耿忠心。而且,他并非一个有勇无谋的莽夫。以实力攻城略地的同时,他也晓得利用各方势力的矛盾进行挑拨离间。无论是撕毁盟约,抑或出兵抢掠,阿提拉都出师有名。

他要迎娶向自己求婚的西罗马帝国皇帝的姐姐,并且要求皇帝附上半壁江山作为嫁妆。拒绝的后果简单粗暴,就是开打。

2001年美国上映的电影《阿提拉》历史学家约达尼斯在他的著作中这样描述阿提拉:

“阿提拉生来便是一个注定要征服世界各民族、令所有国家陷入恐慌的男人。”不过,他遭遇到了强劲的对手——西罗马帝国将领艾提乌斯。

双方都不断游说各方部族加入战斗。最后,在今天法国东北部的卡塔隆尼亚平原上,所有人进行了决战——沙隆之战。经过各部族之间天昏地暗的短兵相接,战斗以阿提拉的失败结束。他被迫签订永不再侵犯西罗马帝国的盟约。

但是,失败与盟约都不能束缚阿提拉的野心。他的目标转向东罗马帝国。但是在出战之前的休养生息期间,他在迎娶一位日耳曼裔新娘当晚,却意外死去。

油画《阿提拉之死》他的死亡,让东罗马帝国与西罗马帝国都惊喜莫名,认为这是“上天的礼物”。而在匈人王国,却是一片哀伤的血腥。匈人们扯掉自己的头发,在脸上抓出深深的伤痕,来给阿提拉送行:

“最伟大的战士不应以女性的哀号和泪水,而应以男人的鲜血来哀悼。”尽管阿提拉子女众多,但是争夺王位的几个儿子当上国王后,都未能延续父亲的威猛。匈人王国从此衰落。

阿提拉在当下

二战期间,希特勒在1940年发布了一份侵占法国的指令《绝密突击令:阿提拉行动》。指令规定“若有反抗,立刻毫不留情地镇压”。暗喻之下,希特勒自比为阿提拉。

但随着德国与苏联的战斗,希特勒又自比为打败了阿提拉的西罗马帝国将领“艾提乌斯”,而将斯大林比喻成“阿提拉”。可见,阿提拉在欧洲拥有一个多维度的印象。

尽管暴戾的阿提拉在后世得到的评价多数偏于负面,但是依然有其崇拜者。不少人匈牙利人仍愿意讲着匈牙利人源于匈人的故事。

1954年美国上映的《阿提拉》无论是1954年由意大利和法国共同拍摄的电影《阿提拉》,还是2001年美国拍摄的电影《阿提拉》,都对这位以威猛名震史册的王者,作出正面的描写。

而克劳斯·罗森教授《匈人王阿提拉》中,阿提拉绝不只是戏剧与电影所润色过的英雄或暴君,而是在历史进程中,同时代人所记录的野蛮部族国王的生动形象。

书中列举的丰盛史料,通过作者精心按照时间轴将它们串联起来,在读者面前铺开的一幅罗马盛衰发展中一个重要时段的最为贴近真实历史的画卷。

所谓传说,总是拥有真实历史的内核,无论它属于一个王,还是属于一个帝国。