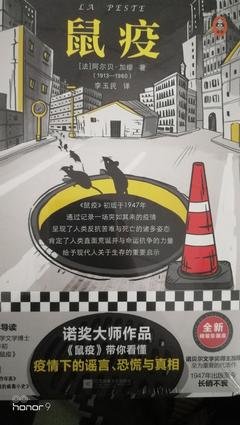

《鼠疫》是一本由(法)加缪著作,上海译文出版社出版的平装图书,本书定价:0.69,页数:303,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《鼠疫》精选点评:

●过分重视高尚行为,结果反而会变成罪恶间接而有力的褒扬。因为那样做会让人猜想,高尚行为如此可贵,只因它寥若晨星,所以狠心与冷漠才是人类行为更经常的动力。人世间的罪恶几乎总是由愚昧造成的,人如果缺乏教育,好心也可能同恶意一样造成损害。

●很喜歡塔魯啊。

●个人觉得艺术感染力比《局外人》强。表达出爱情友谊的力量很强大,如果不是实在不想去弄明白的政治问题在作梗,再也没比这描述更生动的围城中的人心了。很有幽默的潜藏其中。。en,要做一个好医生

●可是鼠疫是怎么一回事?也不过就是生活罢了! 真正可怕的不是SARS而是在SARS之后,我们的生活一切照旧!—周国平

●做一个普通人,心怀一点小理想,麻木之后能恢复本真,也许就是一种英雄主义了。

●终于我读完了这本书的最后一个字,于是我的脑细胞进行着一种微妙的朝圣。它们开始组织语言企望向外界述说书中的亮点。某些情况下,它们喜欢摆出一副向导的架势,装出一副有着真知灼见,整本书的见证人的样子,它们只搜罗有关这本书美妙的地方而对书中引起它们便秘感的前大部分却只字不提。这种乐趣也并

●我放弃今年了,希望以后几年里能慢慢变柔软。至于与荒谬斗争这件事情,我已经被非理性沉默淹没了。

●“人类愚蠢的自信。”抽象的生活。

●加缪是神

●存在主义的经典作品。虽然加缪不愿意给自己贴上存在主义的标签,但这个标签还是牢牢地贴了上去。提到加缪不能不提萨特。但是与萨特相比,我更喜欢加缪,或者说我很不喜欢萨特。加缪的作品,冷静中充满温情,萨特的作品中冷酷中略含嘲谑。类似的感觉还在钱钟书和张爱玲的小说中存在,他们都属于聪明人,红尘俗世在他们眼中多少都有些好笑。与这种高与世人的冷相比,我更喜欢加缪的热。加缪出生贫穷,少年时便看遍人间荒诞,一生都在与各种各样的荒谬做斗争:反对二战,援助西班牙流浪者,反对歧视穆斯林等等。鼠疫的主人翁也和他一样,冷静理智的外表下有着一颗火热的、悲悯的心。每次读《鼠疫》,总让人感觉到人性的光辉与伟大。同类喜欢的作品还有《失明症漫记》。

《鼠疫》读后感(一):《鼠疫》读后感

翻译很好,读起来很舒服。大概是作品最后所讲的原因,即里厄只愿做鼠疫中的一个见证人,所以写得比较克制,对个体的描写并不深入,更多写的是群体现象。其中印象最深的无异科塔尔和塔鲁,科塔尔希望别人和他一样沉沦,而塔鲁始终在与自己作斗争,还有里厄的态度大概是鼠疫期间最为理智的了,他所想要做的清楚而明确,活得也更为实际,即活在当下,并与当下作战,而非寄托希望于上帝,而非盲目的持续观望,只是采取必要的行动。

个人不是很喜欢这本小说,相对《局外人》而言。

期间停下来好多次去做其他事了,看着有点无趣,格局太大失了细腻。像纪实性文学而非小说

《鼠疫》读后感(二):灾难底下

用今天短暂的时间读完一本不大长的小说,虽然内容不是很长,情节不是很跌宕,但有些内容还是很值得回味。

鼠疫的到来,鼠疫来的时候是这么突然,鼠疫退走时候,医生也没有找到有效的治疗途径,人生的灾难和幸福并不是靠公式和定理得到,一会儿他就会来,一会儿可能就走,也可能不走,也可能待很久,没有人知道。

鼠疫下的爱情,朗贝尔本来是不应卷入这场鼠疫,无奈在最不应出现的时间来了,分开和他热恋的未婚妻,本能的想尽办法出城,最后他选择留下来,留下来意味对爱情的考验,墙外的人不知道朗贝尔是否还在,有着太多的是否,幸运是最后他们还是在一起。

里厄医生和他的妻子,他没日没夜的为病人操劳,可是幸运女神并没有和他一起,妻子的病逝,和他一起并肩的兄弟也病逝,一个人到原本两个人一起讨论人生的阳台,不知道那时候的心情是惆怅还是多了一种无可奈何。

文中详细的描写城市在鼠疫中的变化,这并不能打动到我。

有几段文字我非常喜欢

如果这个世界连唉都没有了,绝对如同末日,而且每当遇到不顺心时,总需要有一颗温暖的心相依偎。

有的人曾相信时间就能解决问题,比如里厄医生。结果一念之差,暂时的告别成了永远的诀别。而有的人,比如朗贝尔,原先以为已经失去的爱人结果成就了终生的相守。人慢慢的就会明白,这人世间最值得向往,最值得拥有的东西就是柔情。

柔情是什么?

《鼠疫》读后感(三):鼠疫(图书馆借书)

8.6

小说讲述的是上世纪四十年代阿尔及利亚的奥兰市发生鼠疫,为防止疫情扩散,政府将城市封闭,故事的讲述人里厄医生被困在城市里同身边的朋友一起对抗着疫病,直到鼠疫结束。

主角:里厄医生,不知疲倦的为人看病治疗,实验新的血清对疫病的效果。封城将他与妻子隔离,期间他的妻子也因病去世。

其他主要人:

①塔鲁 :塔鲁与里厄医生建立良好的友谊,在疫情快结束时塔鲁却感染鼠疫死去。书中有一章重点描述了塔鲁阐述关于反对死刑的观点。

②格朗:格朗自愿从事着防疫工作,但他晚上偷偷的写书,这是他认为让人脱帽致敬的事。

③科塔尔:科塔尔在鼠疫爆发前自杀未遂,但鼠疫爆发后的社会团结一致的气氛使他感到高兴,到疫情结束后他害怕人们又恢复常态,于是他开枪杀人制造灾难,仿佛可以留住灾难期间人们共命运的情感,他最后被警察打死。

④帕纳卢神甫:他在灾难期间向市民做弥撒,并宣称宿命论,称鼠疫是上帝的惩罚。他与里厄有过关于信仰的辩论,最后他生病拒绝看就医(宿命论)而死去。

⑤记者郎贝儿:他不是本地人,所以当封城后,他一直想托关系离开城市,当他得知医生里厄的妻子也在城外时他便决定留下来对抗疫情。

小说背景:鼠疫控制下的奥兰喻指法兰西控制下的法国。两种都是同样的囚禁生活。他用寓言的形式刻画出了法兰西像鼠疫一样吞噬着千万人生命的“恐怖时代”。

我认为,小说有四个层次,或者说四个深度。

①在囚禁生活中,城里人们由恐慌的个人主义到绝望麻木的集体主义的思想转变过程。当被困城市后,人们陷入孤独流浪的感觉,但这种流浪却在家里,是与亲人隔绝的流浪。物价上涨,粮食限量生活困难,以及死亡的恐惧。这种感受是一个城市共同的感受,正是由于城市的封闭将人各自的意识聚集在同一件事上,那就是鼠疫。

②即便是在绝望的生活中,依然能看到人性闪耀的地方,或者说正是在这种情况下人性的善才被放大了。列如愿意留下来对抗疫情的记者,追求真理的塔鲁,写书的朗格等等。

③对鼠疫或者说对战后的反思。鼠疫过后,城门打开,所有民众都在狂欢,庆祝从灾难中活过来的幸运。好像人们都希望通过狂欢把悲痛忘去,希望用酒来麻醉这一切的痛苦和对逝去亲人的哀伤。可谁又想过我们应该怎么活的问题呢?小说最后通过厄里医生在狂欢中的沉思给我们读者提出了这样一个问题,正是这一问题升华了小说的档次。诚然,忘却痛苦是我们的自由,而且人生是需要忘却痛苦的,因为我们不能只是生活在痛苦的记忆中。但忘却痛苦并不是说我们不去反思,因为正是通过这种反思才能避免我们遭受下一次伤害。正如最后写的,鼠疫的突然消失就像它的突然降临,但不知道何时何地他又会在哪里爆发?如果说鼠疫对1840年来讲是一种很难治愈的疾病,那至少可以通过改善卫生条件等方面来达到预防的作用,以及在药品和疫苗的发展。那么战争呢?如果说鼠疫是一种天灾的话,那么战争就算是人类自身的灾难了,既然战争的代价如此之大,我们能不能避免战争呢?或者说战争真正达到了我们最初的目的了吗?这都是需要我们反思的地方。

④人性的终极关怀。科塔尔在鼠疫结束后感到悲伤,他怀念的是城市封闭期间人们命运共同体的感受,所以他误以为通过制造灾难就能留住这种感受,以至于他开枪杀人的悲剧。小说对科塔尔的有客观的评价,作者其实是同情科塔尔的,但由于科塔尔怀念的这种群众关怀是与不可避免的死亡紧密联系起,所以是不值得赞同的。因为正是由于不可避免的死亡或者说绝望的生活才使得人们情感统一。但也表现了作者对社会冷漠无情,自私自利的人心的厌恶,以及对这乌托邦的人性的美好向往。

《鼠疫》读后感(四):H1N1正流行,谁在读《鼠疫》?

最近,全球H1N1大流行,在北京,每天都有新的病例报告,我不敢到处瞎跑,只得呆在家里,于是,我读加缪的《鼠疫》。

我是2003年到的北京,那一年非典也到了北京,也是第天都有新的疫情报告,到处是戴着口罩的人们,紧张的气氛让我仍记忆犹新。 如今,才过了6年,这期间,还发生过禽流感。总之,流行疫病的威胁一直存在。当然,也许H1N1不会发展到《鼠疫》里描写的那样恐怖,但是并不说明,不会有一场流行疾病能够让我们再次经历浩劫!正如加缪在文尾所说的那样,“威胁着欢乐的东西始终存在,因为,这些兴高采烈的人群所无法看到的东西,他却心知肚明。他知道,人们能够从书中看到这些话:鼠疫杆菌永远不死不灭,它能在家具和衣服中沉睡几十年,它能耐心地潜伏守候在房间、地窖、皮箱、手帕和废纸堆中,也许有朝一日,厄运再次降临到人们的头上或是再来一次教训,瘟神会再次驱动它的鼠群,在它们选中的某一座幸福的城市将自己安葬。”

其实,也正是在一场流行疫病全球流行时,我们才能真正地静下心来看一遍《鼠疫》,再一次体会经受磨难中的无以言说的心境。才能为未知的未来作好应有的准备!

加缪的鼠疫,是隐喻一场战争,隐喻生活本身:生活中威胁和欢乐始终并存。《鼠疫》还是一篇证词,小说结束时,加缪说出了他为什么要写作:他之所以要这样做是不愿在事实面前保持缄默,是为了让人们至少能回忆起这些人都是不公正和暴力的牺牲,是为了如实地告诉人们他在灾难中学到的东西,并告诉人们:人的身上,值得赞赏的东西总是多于应该蔑视的东西。 他说:“这不是非凡的胜利,它只不过是一篇证词,叙述当时人们必须做的事,而且,在今后,当恐怖之神再祭出它的无情的屠刀之时,那些既当不了圣人,又不甘心向灾难的淫威低头,把个人的痛苦置之度外,一心只愿当医生的人,又一定会做些什么。”

加缪对疫病流行期间小城的生活情景还有人的心理的描写太真实。我一直在思考,他是如何做到的,写得如此逼真,难道他真的经历过一次鼠疫?请看他写的,“鼠疫给市民们带来的第一个感觉是流放之感。流放之感幻化成人们心灵深处始终存在的空虚感,它确是一种明确清晰的情绪,一种焦心的回忆之箭,一种荒诞不经的妄想,或是妄想年光倒流或是相反地妄想时间飞逝。”多么经典啊。

在小说里他还对各色人等的不同抉择作了客观的描写,他没有故意地站出来说什么,总是让事件本身来说话。对医生里厄,没有故意拔高他的形象,他“只是既当不了圣人,又不甘心向灾难的淫威低头,把个人的痛苦置之度外,一心只愿当医生的人”。对于记者朗贝尔,也是很自然的让人物自己去选择自己的命运。他一开始总是希望自己能够从城里逃出去,后来,当真的机会来到,他却选择了留下来。其实,朗贝尔的选择是灾难教给他的选择!而这一选择让人性在灾难面前赢得了尊严!

与其说《鼠疫》是一本小说,而不如说它其实是一本充满哲理的关注人心灵的著作。里面对人的心灵所经受的炼狱的描述入骨三分!而且,处处是满是哲思的话,也许在灾难中人们才会有哲学思考的吧,在和平幸福的生活里,谁还有空去思考什么哲学呢,都忙着别的什么?就像是加缪所说的那个小城,他的介绍是这样的: “了解一座城市时,打听那里的人们怎么干活,怎么相爱,又怎么死去是比较方便的途径。不知是否因为气候的缘故,在我们这座小城市中,这一切活动全都是以同样的狂热而又漫不经心的步调进行的。这说明人们尽管在那里感到厌烦,但同时却极力便自己习惯这种生活方式。那里的市民很勤劳,但目的仅仅是为了发财。他们对于经商很感兴趣,在他们看来,最要紧的是做生意。”

看一看,像我们生活的城市吗?-----市民很勤劳,但目的仅仅是为了发财。他们对于经商很感兴趣,在他们看来,最要紧的是做生意。

《鼠疫》读后感(五):错位的善行等于直接杀人

加缪《鼠疫》中,不同品性的人有很多角色的出位,作者并未像那些习惯树立英雄形象的作品一样,鼓吹个人英雄主义,而是从人性的本真入手,在面对赤裸真实的死亡面前,人的害怕与自私自保是很真实的,这不需要做任何的掩饰或扭曲,这种真实让我肃然起敬。

作者明确表明,他是不赞成个人英雄主义的,因为:“……过分重视高尚行为,结果反而会变成罪恶间接而有力的褒扬。因为那样做会让人猜想,高尚行为如此可贵,只因它寥若晨星,所以狠心与冷漠才是人类行为更经常的动力。人世间的罪恶几乎总是由愚昧造成的,人如果缺乏教育,好心也可能同恶意一样造成损害。好人比恶人多,而实际上那并非问题症结所在。人有无知和更无知的区别,这就叫道德或不道德,最令人厌恶的不道德是愚昧无知,无知的人认为自已无所不知,因而自认有权杀人。杀人凶手的心灵是盲目的,而没有远见卓识就不会有真正的善和高尚的爱。”

在道德之维里,一些人老觉得自已遇到好人,一些人老觉得自已碰着坏人。其实他们碰到的人可能是差不多的,问题在于他们自已的内心和性格是容易引出别人的善或是别人的恶。出了问题,嗯,最应该做的是向内在寻找原因,而不是全全归罪于他人,就像,呵呵,别一便秘就怪地球没引力。

我们习惯于把一切现实的东西看成是必然的,然后又把必然的东西看成是合理的,最后又把合理的东西看成是道德的。可是坏人经常不是被好人打败的,而是被别的坏人打败的。恶恶相克即为善,或即无恶,世界上比起善恶相争来更多的是恶恶相争,而恶恶相争有时也能争出善的效果。“善不必与恶争,或至少不必死争,即便‘人而不仁’也不要‘疾之已甚’。”

_________________________________

下转贴文,其实古今中外论述此理的不在少数,咱们孔圣人几千年前就对人性看得不能再透了,所以人的问题,说穿了,亘古不变,变的只能是在历史长河中的小人物自我思想认识的转化提升。

春秋时期鲁国制定了一条律令。如果有本国人在外国沦为奴隶,若有人肯出钱把这些沦为奴隶的鲁国人买回来。可以凭有关证据到鲁国国库领取国家相同甚至更多的补助。这条法律颁布之后,大大推动了鲁国人的救赎行为,产生了非常好的社会效果。

孔子弟子中的子贡是一个很有钱的成功商人,他在别的诸侯国遇到很多鲁国地奴隶,他自己掏钱将这些奴隶一一赎回,并且为了显示自己高尚地品格,不向国家要补偿金,并且颇以此为荣。

谁知道,他的这种行为,遭到了孔子地严肃批评。因为孔子的观点是这样的:国家的目的是解救自己的国人,并且愿为此付出一定的代价给实施这一行动的人给予报答和补偿,这个报答和补偿是为了鼓励更多的人参与到这一行动中来。

而子贡的行为一下子给这种行为设定了一个大多数人达不到的道德标杆,如果有另外的人赎回了鲁国的奴隶,他将面临一个两难选择:如果他去向国家要求补偿的时候,对应于子贡反而成了风格不够高尚的人;如果他不去向国家要求补偿,他将承受除了赎回奴隶所付出的精力之外的实实在在的金钱上的损失。

而大多数人并不像子贡这样富有,他们不愿意承担这种损失,甚至承担不起这种损失。于是,这大多数人面对自己的国人成为奴隶的时候,所采取的最好的措施反而是不做为。

错位的善行,可比不作为的恶行更糟糕啊……

—引用自《幻之盛唐》