《庄子》是一本由杨照著作,理想国 | 广西师范大学出版社出版的2016-11图书,本书定价:平装,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《庄子》精选点评:

●讲庄子的超脱,就差一点点了

●确有令人耳目一新的收获,但若干问题的解释(比如《老子》在庄子后等)并不能认同。 不过杨先生是从经典普及入门的角度来作本书,因此即使多读过几本书也不必说杨先生或这本书如何如何不靠谱。

●庄子是相对主义的大师

●前面提到庄子的连续的世界观,宋是殷商故地,所以承继这种看待人生的方式,特别有意思。讲到战国时人人爱吐槽宋人的痴,也是笑喷。后面串讲庄子的逍遥游和齐物论就一般般了。另《齐物论》的原文与思想确实难。

●台湾这一脉的,普遍理解程度要更深刻更精准一些

●有收获,有感悟,因水平有限不做具体评价。

●囫囵吞枣,有趣的是杨照根据钱穆的研究得出《老子》的成书年代是晚于《庄子》的。

●令人手不释卷的书。喜欢的歌手出了一首《男孩庄周》也是写庄周。读了这本之后对庄周就有了一个更深的认识。原来我们对庄子有这么多的误解,原来庄子的思想跟后来的佛教有诸多想通之处。书中选取了两篇重要的篇目,恨不得当语文老师给学生按上面的讲一遍。下个周期要重温一遍。

●杨照的这套书真是好看。 老庄老庄,原来有如此文章在里面,一起提但差距大,老子所谓从自然中学习,庄子的世界观更大,他根本不屑于关注小我。 这也是物理现在对我来说的魅力所在吧,宇宙那么大那么神奇,我们把目光放大一点放远一点,大概也就没有那么多烦恼了。 这么说来好可惜,格局这么大,可惜止于思辨了。 近来中西方混着读,越来越觉得,中国就是被没有数学家耽误了,所以那么多思想,就止于思想了。 后面几章读的零零散散,有机会继续读。

●2019#042#藏书阁打卡 从前对于庄子的印象一直都是那只鱼和那只大鸟鱼,觉得庄子很佛而且想象力也特别丰富用的文字也好复杂…然后才知道庄子延承了殷商却又看到了更多,觉得世界很大,每个人都有无限的可能性,可以随时跳出现有的状态按照自己想要的方式自由自在地生活,他觉得这个世界有无限可能,为什么又要拘泥于小小的一方土地之中,自由遨游无拘无束才是他想要追求的,不管怎样精神的依托是绝对不能少的(所以跟孔子的遵纪守礼又完全不一样了)… 还有庄子也是一大辩论高手啊,总是有天马行空的想法在阐述自己的想法…还有对于逍遥游又有了更加佛的理解,以更加开阔的眼界来看待事情就会发现一切好像又没有之前那么重要了…还有对与错生与死到最后也没有那么重要了,重要的是我们如何从中得到启发罢了

《庄子》读后感(一):治学不够严谨

关于老子庄子谁先的问题,杨照先生认为是老子总结了庄子汪洋恣肆的内容。

后面一章又讲庄子的时代是强烈怀疑精神的时代,大家习惯于发问,于是迂曲论证、多方譬喻这些雄辩技法感染影响了一代人。那么,人们为何会轻易接受“晚于庄子”的简单格言式的《老子》一书?

秦汉已降,南方文化在东周产生的刺激,基本上被忽略、被遗忘。南方特色的文字、语词在传抄中要么被错误地代换了,要么被通俗化而失去原有的浓烈以为,要么随时间而变得彻底不可解。这段话更不能认同,秦末荆楚地域政治文化力量非常强大,楚霸王自不必说,刘邦大风歌明显的荆楚文化风格。汉赋某种意义上说是楚辞的延续,反倒是代表周文化的诗经语言风格黯淡无光。

《庄子》读后感(二):杨照说庄子

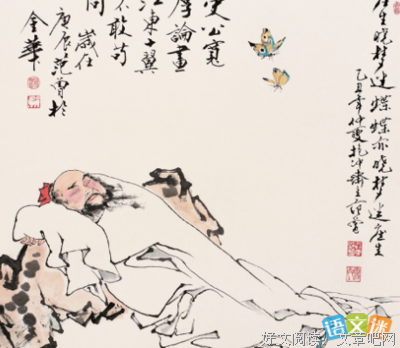

守株待兔曲突徙薪宋人的所谓笨只是不符合周天下的主流价值观。宋承殷商荆楚鬼神文化,用的是“连续性的世界观”,生死古今连续,天地不局限于人间。 庄周便是这连续性世界观的文化代表,他想告诉世人天地阔大,你不懂,我说给你看,所以多形象描述。多开拓创新。 都说老庄,他和老子还是不一样。老子还是东周主流文化的代表,着眼于人间世,看纷纷扰扰人间,他想用他所看见的自然的道来平衡人事,他喜欢说理。所以多简约凝练。 ps (看到这里,联系刚刚看过的《单向度的人》有感:庄子想引导人们跳脱出来,看见多向度的天地宇宙,老子是让人们专注于内,以单向度的所谓道(后来被演化为更加具体的术)把人们变成单向度的人。 庄子的思想不符合统一管理。。.) 逍遥游,小大的所谓用,各人有各人的标准,不能用一套僵化的尺度来衡量。 齐物论,指出人让外物役使,精神疲累。学习让精神与外物保持距离。所有的语言都是有一定目的的,可能是成见偏见,也可能有矫饰删减。所谓相对有时候却引发的是刻意的相反。什么相对,全是偏见,只有绝对。 “物固有所然,物固有所可。无物不然,无物不可。”这就是《齐物论》的根本。庄子告诉人们物是那个物,名却可以随便起,语言多么的不可靠。因为主观性的命名使万物有了差别。有了偏见。看透这些主观偏见,认识事物本一样,平等对待。 所以,不要去和人分辨,越辩越糊涂。那些个所谓的学有专精只是小聪明。所有观点都不过是些个偏见。 庄子利用当时名家之辩以期让人“滑疑”,莫若以明。 在如此“滑疑之耀”的逻辑说法中,庄子得到了“天地与我并生,而万物与我为一”的结论。 所以,不要说,一说就错。齐物论,庄子的话就停在这里了。后面以寓言代替事实,目的只在于启发暗示你应该向哪个方向看。 庄子是矛盾的,一边得说,一边又在更高一个层次质疑自己说的。

《庄子》读后感(三):逍遥游

老庄的名字和其中的名句为我们熟知,可是试问又有几人真的读过他们的原著。年轻时看过几次《老子》,基本冲着译文而去,原文根本看不懂。今日有幸读杨照的《庄子》,虽然书很薄,只选了区区几篇讲解,仍觉得收获颇丰。只是小说读起来一目十行,这种古文本经典著述读起来非常慢,每天只能看一点。

作者先是考证了庄子为宋国孟县人,今河南商丘,此地与殷商关系密切,附近就是殷墟所在处安阳。宋人是商人后代,受到周的礼遇。但是宋人的殷文化与周文化有很大的差异。春秋之后,宋人的愚成为一种共识,在成语中被大家广为笑话了几千年,但这正代表了宋文化的特别。

“从广泛的人类先民文化上看,殷商与楚文化,属于张光直先生所说的”连续的世界观“。意味着人和外在的环境之间没有一道明确的断裂区隔。世界万物跟我没有绝对的差别,这个可以变成那个,那个也可以变成这个。死亡不过就是连续现象当中的一个变化阶段,因而当然没有理由假设活人和死人被断绝隔开来。”

作者引用钱穆先生的研究成果,认为庄子在年代上先于老子,《老子》的成书时间显然晚于《庄子。内篇》。“庄子的态度是人要以自然为广大的空间,摆脱人世狭小范围的拘执,找到徜游自然、依道而行的方式。而老子关心的确实讲自然的道理运用在人世上,来处理人间关系,因而可以在人世上获得更安稳、更有权力和把握的生活。”两种观点立见高下。

作者推荐了内篇中的《逍遥游》、《齐物论》和《养生主》,外篇的《秋水》以及杂篇中的《说剑》作为初步的阅读。我也认真拜读了。这才发现书中的很多故事已经是经久流传,成为中华文化的一部分,读来虽然不是句句都懂,但很多内容都不陌生。庄子虽生于两千多年前,但他的思想有趣,故事生动,充满了想象力,词汇丰富言语优美,读起来朗朗上口,有音律感,非现代很多文章所能企及。一个道理反复讲述,却不让人生厌。

这类书,就应该捧在手里,坐在阳光下,细细阅读,认真体会远古先民未受污染的哲学思想和中华文化的精髓。

《庄子》读后感(四):连续世界观下的精神世界

杨照将他在“敏隆讲堂”讲解中国古代经典书籍的讲稿整理成集,于是有了“经典里的中国”这一套十本丛书,《庄子:开阔混同的精神世界》是其中的一本。 在书的开始,杨照对解读《庄子》的思维模式进行了重置,对以往的错误思维进行了拨乱反正。杨照根据庄子是宋国人,而宋国是殷商遗民的封地,认为《庄子》这本书的思维前提是“连续的世界观”,这种世界观认为人类世界与人类之外的世界是一体的,没有界限。而这一世界观与当时的主流文化——周文化是背道而驰的。周文化的代表儒家主张“不知生,焉知死”“敬鬼神而远之”“子不语怪力乱神”这些观点,认为人类世界与鬼神有严格的界限,人要先搞清楚人世的事情,避讳谈论死亡。然而在庄子的世界观不是这样理解的,他认为死亡只是人换了另一种形式继续存在,所以庄子在其妻死时“鼓盆而歌”就不足为怪了。 另外,杨照还认为“老庄”这一提法存在不合理性。虽然老子和庄子都传达了因循自然的思想,但是他们的思维本质不是一样的。老子思想的立足点还是周文化,是“不连续的世界观”,他所要达到的还是人世的安宁。甚至,杨照采纳钱穆的考证认为《老子》成书晚于《庄子》,他并大胆猜测《老子》作者李耳与老聃并非一人。把“老庄”并列,认为“庄在老下”的观点是不合理的。 在连续世界观的视角下,杨照继续对《庄子》书中的内容进行解读。《庄子》思想给我的感觉就是要敢于想象,视野开阔;要敢于怀疑,没有绝对的标准。 杨照认为《庄子》是从相对开始的,《逍遥游》对“鲲”和“鹏”的描述都是“不知其几千里也”,不是人能够想象的,他们之间又是互相变化的,可见事物都是没有固定的形式的。“蜩与学鸠”这种视野狭小的东西对“鹏之徙于南冥也”的行为理念是不能够理解的,肩吾认为接舆狂妄也是这样的情况。世界的很多东西并不是无用,而是在你的世界观里面不可思议,不能理解。就像惠施的大瓠,不是大瓠无用,而是惠施不会用。而后《庄子》又以绝对超越相对,南郭子綦与颜成子游辨析“人籁”“地籁”“天籁”,此三者都是相对而言,“人籁”与“地籁”都是人能够通过感官感受到的,但是“天籁”却是一般人不能知道的,“天籁”是最初的声音,是一切声音的准则,是至高的,“人籁”“地籁”是“天籁”的表现形式。 最后表达“观点就是偏见”的意趣。《庄子》传达了一个意思就是没有绝对正确的观点,一切观点都是偏见。任何观点都是越辩越糊涂的,“白马非马”,但是“马”和“白马”这两个命名却是主观的,和物体本身并没有必然联系,可以不断改动。一旦坚持一个观点,就失去了这一观点的另一面,无论坚持哪一方都是偏见。“秋毫”可以比泰山大,“殇子”的寿命比彭祖长。“天地与我并生,而万物与我为一。”没有了绝对的时间长短区别,于是我和天地同等长久;没有了物体彼此的区别,于是所有的万物和我混合在一起。一般的知识都是有限制的,我们人觉得漂亮的美女,但是鱼见了却赶紧躲进水里,鱼和人到底哪一个知道美呢?所以,“道”无是非,大道不言。 杨照解读《庄子》,颠覆了以往的一切误读,可能字面上和以往仍有很大重合,可是在精神思维上已经不是一个世界了。“连续的世界观”让人敢思敢想,对这个世界始终保持一个不确定、怀疑的态度,让人陷入矛盾的同时,也提供了更多种可能。