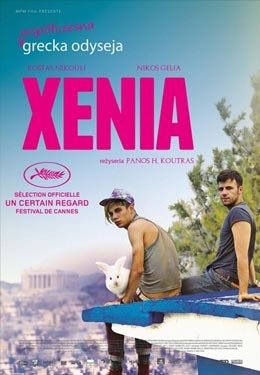

《仙尼亚》是一部由Panos H. Koutras执导,Kostas Nikouli / Nikos Gelia / 雅尼斯·斯坦科格鲁主演的一部剧情 / 同性类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

●希腊片,一种关注。挺有意思的,可惜没看到结尾,午夜场实在抬不动眼皮。一弯一直两兄弟的寻父囧途,有点雨人变基佬的意思,外加点幽默可爱的做梦场景。男一号演得太好了,活脱脱一嘚瑟娘炮,演员不是gay的话就牛逼大发了。

●希腊小清新基佬温馨电影… 看到弟弟来到雅典在港口电梯上那一段简直要热泪盈眶,因为三个多月前我站在那里。哥哥特别帅❤一个18岁一个16岁 Xenia是一个废弃旅馆的名字

●看了半小时就彻底被Kostas Nikouli演的那个任性的娘泡弟弟打败了,能把人烦死也说明这个角色刻画的成功。片中混乱的国籍、身份认同和性取向招致的欺凌歧视,这些严肃的话题都是很不错的青春题材元素,加上幻想和追梦,最后以兄弟情收场,即使它算不得优秀,也很轻松的可以及格,差不到哪里去。★★★

●当你费尽心思找片源 满怀期待的看 结果以失望结尾… 再次认证我心目中最高最佳最优秀lgbt电影是 烈焰焚币

●少见的以兄弟情为主线的片子,弟弟是个神经质却充满想象力的惹事精,而哥哥则是个脾气暴躁但天赋异禀的闷骚男,虽然点到为止触及到希腊社会包括无国籍移民、歧视、暴力、经济危机等敏感问题,但两兄弟有爱的互动还是满满的正能量啊。★★★☆

●没有看懂

●哥哥好评

●弟弟明明挺帅,为甚么导演硬是要给他整些各种五颜六色的混搭,那刘海看得我也是分心。

《仙尼亚》影评(一):“献给”我将死的父亲

母亲在二十年前和父亲离异,法院把我判给了父亲,母亲却不管众人的劝说,执意把我留在了身边。至此,二十年来了无音讯,父亲对我来说也只是一个如黑洞深海一般遥不可及的名词。

前段时间一个陌生电话带来了父亲病危的消息。我不情愿地去了医院,他说话已经含糊不清,父子相顾无言,他错过了我的童年少年和青年,我不知道他心中有没有一丝悔恨。他和兄弟姐妹亲朋好友全部断绝了关系,亦曾把奶奶气到了病床,吝啬如巴尔扎克笔下的葛朗台,病床上的他无人问津,唯有善良的姑姑看在唯一的弟弟份上,找了个护工照顾他。

第二次去看他时,他老泪纵横,含糊不清地说着自己快要死了,对我的愧疚只字不提。最后在姑姑的劝说下把他那套破旧的房子转到了我的名下,这是二十年来唯一的馈赠,以此来弥补我这二十年来缺失的父爱,真是讽刺。

正如丹尼会回想父亲怀中的胸毛来怀念曾经淡淡的父爱,我偶尔也会想起孩提时候父亲抱我在他怀中逗乐,小时候看见别人爸爸带着小孩去玩时会黯然神伤。

刚刚姑姑打电话来说父亲去世了,死亡时间12点40。对不起,献给我死去的父亲。对不起,我的人生要永远遗憾下去了。对不起,你什么都不能挽回了。

2016.05.26 14:13

《仙尼亚》影评(二):《仙尼亚 》:片名与情节的联系

在来到XENIA之前兄弟俩遭遇过:受歧视的同性恋身份、态度傲慢的老板娘、希腊动荡的政治环境、对社会总群有偏袒的警察,那么XENIA之后,是兄弟两真正生活的一次回归:彼此遇到了爱人、期盼的歌唱比赛、还有那个混球爸爸。而在XENIA的这一晚,是兄弟两人生的一个转折点:

1. 在XENIA两兄弟庆祝了哥哥的18岁生日,从此哥哥迈向了成年;

2. 在当天的晚上,弟弟与一直幻想中的那只兔子,做了一次意味深长的道别,当时那只兔子是以长大的形象出现的(对弟弟内心世界的一个寓意),这一次兔子是会说话的,在与兔子的这一次对话中,他的对话是处于现实中的,这时的弟弟反而成了《玩具总动员3》中与玩具做道别的那个即将上大学的男孩。对幻想中世界的一次道别,对现实生活中的一次拥抱。

3. 哥哥醉酒后, 弟弟摸了哥哥的胸毛,(在此之前,电影中出现过三次有关胸毛的情节,一次是有关做梦,一次是有关弟弟自慰。)因为弟弟对父亲最初的印象,只是停留在胸毛这个特点上,他对父爱、亲情是报有一种渴望的心态的。如果说前面是幻想和渴望,那么现在就是一种真实的感觉,这种真实是建立在内心的成长中的。

4. 之前两兄弟的对话多半都是争吵,现在是一种亲情上的和睦。就像哥哥对弟弟说的那样(哥哥说话的表情是很严肃的):“你还是未成年人,我不会让你出走的,等你满18岁后,随便你过什么样的生活”。弟弟偷偷的笑了......

5. 塔索斯(兄弟两唯一的亲人)也给了他们一个家的承诺:“如果找不到那个混蛋爸爸就回来这里,我来照顾你们,还有阿克玛(塔索斯的爱人)他会是一个不错的爸爸”。

XENIA在英语中它是个‘遗传学名词’,具体指的是植物中的父本(花粉)授精后所表现出来的一种基因上的直感现象。在电影中XENIA,它是一座荒废后的酒店,两兄弟未来生活的一个起点......与其说电影本身是在带领我们描述成长,不如说是带你探索成长背后的那个家,甚至是这个国家。

《仙尼亚》影评(三):Tutt'al Piu

这部电影是希腊用于申奥的电影。在回味全剧线索音乐Tut'al Piu的时候,我突然觉得这部电影非常值得二刷。

兔子,臆病与枪

什么时候Danny撕裂了自己的宠物兔臆想?在旅途中经历了与老妈前男友无微不至的关怀之后,又在旅途上遭遇了新纳粹,甚至还有阿尔巴尼亚同乡的黑暗势力的压迫,天真的Danny认为枪支才能保护自己,然而在他真的开枪之后,现实踩碎了他的自我认同——这个世界偏袒了那些丑恶而又原始的人们的种种行径,却不会原谅一个为“捍卫自己”而开枪的人。于是,他说“我的Dido正在遭受地狱般的痛苦,帮我杀死他吧!”Dido象征他的纯真无虑的精神世界,他对Dido的依恋感正是他还是懵懂少年的最好佐证。

兔子死了,Danny却还会常常看见他,不过,Dido会主动要求离开,很是耐人寻味。兔子死后,Danny也没有再开过枪了。

atty Pravo,Jenny与Tutt'al Piu

Tutt'al Piu 是一首Patty Pravo的一首70年代意大利情歌,直译为At most,意译为“我最多...”或“爱是最大”(不知道字幕组怎么搞的爱是最大的译名我搜都搜不到)。这正是死去的妈妈Jenny最喜爱,最拿手的一首歌,这首歌寄托了她成为希腊之星当红女歌星的美好梦想,从而成为了Danny的女神。单找这首歌听,其悠扬的旋律与交织的温暖与哀伤感也足以征服人心。

全片Patty Pravo出现了两次,一次是弟弟去找哥哥的航行中,Patty在旁边游轮的甲板上,悠扬的歌声与炫美的灯光与弟弟擦肩而过,Patty注视着Danny说“天冷了,加件衣。”第二次是找完父亲回程路上,Danny又有幸与Patty擦肩而过,这次Patty又像不认识Danny一样,说了一句“Ciao, sweetheart. ”第一次遇见Patty女神一定是臆想,这体现了在Danny眼中,妈妈Jenny已经是一个像Patty一样伟大的女歌星,甚至在臆想之中Patty与Jenny已经重合为一个身影,在孤独的旅途上给弟弟温暖与寄托。而第二次遇见Patty却真假难辩,也许幸运的Danny真的见到了自己的女神,不过是真实还是臆想已经不重要了。

妈妈Jenny的身影在剧中没有出现过,但是在剧情中明显能够感觉到弟弟对妈妈的强烈爱意,并且可以说导演成功将这个已经死去的人物的形象刻画得惟妙惟肖:1.弟弟臆想中的Patty对Danny说加件衣,Danny立刻穿上了夹克。2.哥哥说,“这个愚蠢的女人无可救药的爱上了一个铁石心肠的骗子。”3.弟弟说,哥哥逃离妈妈的时光里,他一个人照顾可怜的妈妈,她酗酒,得了肺水肿,终于还是去了。4.弟弟对薇薇说,妈妈说对陌生人,尤其是女人要有礼貌...Jenny的人生何尝不是传奇?

Dio与尬舞

给全剧带来欢乐与生机是哥哥Dio与弟弟Danny的尬舞,真的很可爱!还有兄弟打闹的时候,哥哥居然说了一句“この野郎”,莫名好笑!哥哥的性格情感转变也是全局的暗线,从不回阿尔巴尼亚的冷峻到与弟弟一起漂流的冰释,又到对弟弟一次又一次无理要求的妥协,从右翼分子和父亲的虎口保护弟弟,不能更暖。

至于弟弟是不是暗恋/依恋哥哥嘛...我看是仁者见仁智者见智了。多次拍照,互相依偎的小线索也挺多的。用以暗恋为线索的眼光看,也是一种回味的方式吧。

Xenia的结局

最后,哥俩没有拿到希腊护照,哥哥是否拿下了希腊之星,兄弟将来会何去何从也无从知晓。但是这确实是最好的HE了:兄弟两人心有所眷,妈妈的前男友也敞开怀抱迎接兄弟俩,在最后弟弟也见到了自己的女神Patty,迎接兄弟俩的是一个撕碎的灰暗的过去和一个释放自我的崭新未来。说不定他们会买下仙尼亚呢。

《仙尼亚》影评(四):《我的希臘甜心》:拒絕長大的成長之旅

如若青春是狂放、自由且不受限制的,那是否也代表青春是無所歸依,只能漂泊游移呢?在人的生命歷程裡,青春是介於小孩與成人之間的過度空間,我們在這段期間要摸索定位,將自己安穩擺放至屬於成人的社會中,這就是所謂的「成長」。然而誠如女性主義旗手潔玫.葛瑞爾(Germaine Greer,1939-)所認為「青春期是煉獄的代名詞」,成長意味著必須壓抑、甚或是拋棄部分自我,蛻變的過程無疑是充滿苦痛的。那麼,我們是否能拒絕長大呢?

入圍2014年坎城影展「一種注目」單元的《我的希臘甜心》表面上是一部公路電影,也是一部成長電影,但實際講述的卻是拒絕長大的故事。15歲少年丹尼(Kostas Nikouli飾)在喪母之後決定離開成長的地方,和18歲的哥哥奧德西亞(Nikos Gelia飾)一起去尋找失聯許久的父親。尋父,亦是尋根,其實正是在尋求「我是誰?」此一人生大哉問的解答,是以對希臘與阿爾巴尼亞混血,無國籍的奧德西亞兄弟兩人而言,絕對有其重要性。

希臘新銳導演帕諾斯‧庫特拉斯(Panos H. Koutras)一直以來總對少數族群投以關注,這在《我的希臘甜心》裡同樣可見,他以直接且殘酷的幾個場景(如:警察抓走遭欺侮的丹尼,而不是動手打人的純種希臘人)揭露出存在於希臘社會的種族歧視現況,批判意味濃厚。奧德西亞和丹尼這些「混血雜種」在希臘社會裡是被驅逐於主體之外,始終漂泊離散的群體,不定的身分讓他們只能被迫在希臘與阿爾巴尼亞之間來回擺盪,探求認同。丹尼的同性戀身分更讓他處於邊緣的邊緣,不僅是希臘人,就連阿爾巴尼亞人也以充滿歧視味道的輕浮言語欺壓他。

不過,值得慶幸的是,國族身分認同的危機與性傾向的焦慮並未交纏成一股巨大的壓力壓制住丹尼。從毫不避諱的豔麗打扮,到仗義執言的個性,他顯然不曾試圖去隱藏自我,十分自在於做自己。相較於奧德西亞的刻意低調、躲躲藏藏,丹尼的言行可視作一股反動的力量。

在導演的塑造下,丹尼無庸置疑是片中最為鮮明的人物,他的衣著猶如糖果般色彩繽紛,嘴裡不時咬著五顏六色的棒棒糖,不僅如此,他更經常沉溺於童話幻想世界中;倘若以成人的視角來看,他根本很幼稚又不切實際。丹尼的特質是不允許存在於成人社會裡,必須在「成長」的階段剔除,如此才能順利從小孩過度為成人。丹尼其實深知這個道理,卻又不忍心藉由自己的手斬斷,因為這是很殘忍的,是故他只能哀求奧德西亞擔任劊子手,宰殺已在成人社會碰撞得遍體鱗傷的自己(兔子),企圖強逼自己長大(從幻想中的兔子到真實的兔子布偶即是一次成長)。然而丹尼終究是丹尼,即使親手埋葬,那個不願長大的他仍難以徹底排除,甚至更加茁壯(從小兔子布偶變成大兔子人偶),時時出現在他眼前。

丹尼的長不大尚有另一指標,那就是性行為。丹尼的父親在他兩歲時便離開,因此他對父親的記憶僅有滿佈胸毛的胸膛,造就他對胸毛產生某種迷戀,這種對毛髮的戀物癖更與性有所連結。嚴格說來,片中丹尼與性相關的行為只出現三次,有兩次是他的主動欲求,而且正好展現出對胸毛的迷戀(哥哥的胸毛和雜誌男模圖片的胸毛),只是兩次都無疾而終。如果說性是成長的標記,那麼丹尼始終停佇在成長之前,無怪乎他到最後的行為都顯得無理取鬧,讓人覺得莫名其妙。

無論是過去或現在的社會,總將成長視為一種必然,是每個人不得不經歷的一段過程。在這樣的觀念下,丹尼的長不大是背離主流價值的行為,恰好呼應了電影對主流權力所展現的反動。故事的主軸是尋父,有趣的是,父親由頭至尾從未出現在銀幕上,甚至也看不見照片的身影,他只存在於少數幾個人的片段記憶中。那麼,「父親」到底是誰?或者說,「父親」是什麼?片中將「父親」以「那個人」為代稱,並與極右派政客作連結,無疑具有明顯的指涉意涵。除此之外,丹尼與「父親」的衝突不僅是佛洛伊德「伊底帕斯情結」(戀母弒父)的顯現,更象徵對主流權力的打擊。由此看來,女歌手派蒂.寶拉(Patty Pravo)的出現應可看作另一股異於主流權力,充滿溫暖、關懷與包容的力量的崛起。

這趟尋父之旅最終或許功敗垂成,奧德西亞與丹尼依舊踏上漂泊的旅程,但不表示沒有找到屬於自己的定位。我想導演強調的正是這種雜種性格,認可必要的異質性與歧異性,而這種看似不定的特性其實也是一種定位。美國新男性運動聖經《鐵約翰》(Iron John: A Book About Men,1990)裡提到:「一個沒有父親的社會,產生了這種像鳥一般的男人,他們感情豐富、誠懇、有魅力、容易對酒或毒品上癮,向海灣裡朝太陽一齊飛去的數百萬隻鶴。」奧德西亞與丹尼就是毛色絢爛,就算永不落地卻也飛得踏實的鳥。