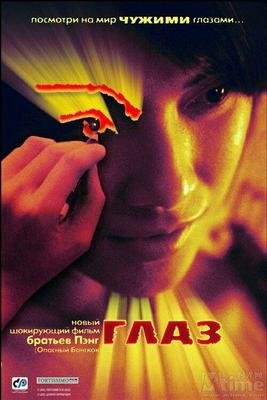

《见鬼》是一本由有鬼君著作,东方出版社出版的精装图书,本书定价:58.00,页数:368,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●建议各位一定配合公号“天下无鬼”一起服用,然后仔细琢磨一下封底王家范先生的推荐语,可别只当成鬼故事读。

●借鬼狐而讽时下,妙啊。

●幽冥文化始终是我们人类世界的延伸,从远古到魏晋,从魏晋到清代,历代作者用不同的语言诠释出了不同的故事与不朽的传说,这些志怪小说反映了当时时代与社会的整体风貌。魏晋之前的志怪小说基本都在干宝的《搜神记》中,而魏晋后五代中的鬼故事多集中在《太平广记》,其中谈幽冥文化的至少有五十多卷。清代袁枚的《子不语》,郭泽沄的《洞灵小志》,甚至《阅微草堂笔记》、《夷坚志》都有对鬼怪极其详实的描述,这些作品赋予了鬼怪们满身的烟火与市井之气,他们也有了爱恨情仇,在丰富而精彩的另一个次元中,他们依旧活得轰轰烈烈不失精彩!

●昨夜(重)讀完,多憶徃(今)事。

看完《见鬼》,你会了解到中国的“鬼文化”其实也挺深厚和颇具乐趣的。“子不语,怪力乱神”早在春秋战国时期,孔子就表明了对鬼神的态度,敬而远之。然而在许多民间传说当中,鬼神故事却很受大众欢迎。故而在传统的文学作品中不乏这一类的故事奇谈,最广为人知的便是《聊斋志异》,但其实这类奇谈故事却不仅仅存在于这一部《聊斋志异》中。《见鬼》一书就会让你知道,传统文学作品中那些“鬼事鬼情”。

初闻书名《见鬼》,你大概会以为这是一本悬疑恐怖小说,担心自己是否会被吓到,然而当我打开此书目录,这个顾虑完全就被打消了,因为从目录来看我猜作者大概也是个“逗比”,因为从目录看每个小节的名字都很具有幽默感,完全不必担心会被书中内容吓到,可以大胆食用。

别看此书目录如此不正经,但是内容却是绝对的干货。作者将传统的“鬼文化”作了深入的研究,然后又整理归纳成比较有趣的小观点与读者分享。往简单了说就是一本比较有趣的中国传统“鬼文化”汇总。但若你以为这仅仅是本整理归纳册,那你就错了。本书的精华于我看来在于作者独特的整理思路,不管调侃也好,称颂也罢。作者按照自己独特的逻辑将一些“鬼闻”与读者分享。

你信这世上有鬼么?说白了信与不信都是个人的主观意识,而“鬼”是不是个客观存在,这很难证实,也不是我想探究的。而“鬼故事”的流传却是经久不衰,或有人说古人愚昧迷信,在我看来却不然。古人的智慧真的不容我们小觑,就拿《聊斋志异》来说,难道真是作者迷信写了那么多鬼怪故事?众所周知《聊斋志异》的作者只不过是通过这部作品来讽刺社会现实而已,以未知之力来圆满现实中的缺憾,以虚幻缥缈的事物和大胆的构思的故事来反应现实社会,发泄不满的同时也在满足的私欲。《聊斋志异》中有很多书生遇到美貌深情的女鬼或狐妖的故事,与其说这些是故事,不如说这也是作者的美好想象与向往。而此类故事却不止在《聊斋志异》中存在,许多古籍中都有记载此类传说或故事。

古人擅长以传说和故事劝谏世人,而真人真事听着显然没有“鬼故事”听着带感,而利用人们对未知事物的恐惧来约束行为,不可否认这是个好办法。都说故事来源于生活而高于生活,在长久的发展和完善中“鬼世界”也便诞生了,如同人类世界一样有主宰有阶级,有善也有恶。现实中“见鬼”这事的概率实在太低,终其一生也许我们都不会见到,但“鬼故事”却不会断绝,所谓的鬼大多数人的认知也都来源于故事而非现实。

世间无鬼,心里有鬼。世人心中皆有鬼,那鬼存在于你的认知里,无论信与不信,大多数人都选择敬畏。也许真的不存在鬼,但古人劝谏人们知敬畏的出发点必然是好的,很多的自然规律、和社会秩序、人伦道德,我们都得存有敬畏,也得心中有“鬼”,约束一些行为。

人们常以“心里有鬼”来形容那些做了坏事而心里不安害怕受到惩罚的人,而为何不用世间有鬼来强调世上有鬼,会惩罚他。而说“心里有鬼”呢?主要源于做坏事的人内心对“鬼”的恐惧,是他心里的那个“鬼”让他恐惧,而非世上的“鬼”。

鬼到底存不在?这个不必纠结了。长存一颗敬畏心,心里有“鬼”未尝是件坏事。

《见鬼》读后感(二):多義的鬼與當下的鬼故事

在不同的語境和不同文體中,“鬼”並不只有一種聲音。“舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人”,“小鬼頭主意大”或“人小鬼大”,“小氣鬼”,“鬼迷心竅”……這些鬼與幽冥世界中亡魂狀態的鬼之間,當然有源流、因果與本末之分,但是,自從漢語中有了這個叫“鬼”的詞,並有與之有關的故事出現之後,歷經數千年輾轉至今,我們的言語已經分蘖出各不相同的意義層次來容受它,彷彿它就是巴別塔,關於社會階層描述的、關於個人氣質隱喻的、關於精神疾患判決的……“鬼”在不同的界面上,或被強行徵用、或被刻意消解、或被有心包裝、或被無端拈來,成爲人們釋放恐懼、彰顯話柄、嘻笑褒貶、指桑罵槐種種的重要符碼——其實,這是很多個、而不只是一個符號。但另一方面,它們又叠合在“鬼”的共名之下,一次又一次被重復,或許雞同鴨講,但也被心領神會。如今,《見鬼:中國古代志怪小說閱讀筆記》一書再一次說起了鬼。就像一張网,署名爲“有鬼君”的作者在閱讀中國古代志怪小說的過程中,一网收羅了諸多的古老鬼故事,當然,因爲典籍汗牛充棟,誰也不能說一网打盡,卻也可謂盆滿缽滿、妙義紛呈;但有鬼君不止于做一位讀者,一轉身而成爲作者,藉由引用與轉述,又把同一張网撒將出來;歷史深處各式各樣的鬼於是從故紙堆中棲身之處重臨此在,鬼的種種涵義又在當下的空氣中揚揚灑灑,意蘊搖曳。

在中國的語言文字傳統中,鬼一直在場,既不因古人之佞信,而更加確鑿地亂入我們的實在界,留下可供科學手段反覆驗證的馬腳,也不因少數古人如王充、范縝之惟物而就此或煙消雲散、或羚羊掛角;如今,藉由談說鬼的書、藉由談說談說鬼書的文章,於是,鬼依然在場。但在場並非意義的終點;因爲重新說起,鬼得以發出各種頻率上的音調,不過,在看似奇也怪哉的鬼故事鬼語啾啾中,其實一一皆可辨認出始終都有人的聲腔在一旁應和、對答或者唱對臺戲:鬼故事中,從來不會缺少人的參與與見證,這也是《見鬼》一書自始至終貫徹的潛規則。那些鬼,因爲故事的講述而存在,所謂“故事”——除了情節及角色的命運之外,如果我們重讀一下這個詞,以往太熟用而容易爲我們忽略的原義於是就會呈現出來:它是過去(故)的遭遇(事),是留下來的記憶、是人的有效記憶。《見鬼》開篇,作者有鬼君以一種篤定的口氣,在講故事之前,先建講了一個貌似確切存在的鬼世界,他認真地找證據說話,把鬼世界的設定原則一一進行推敲,以《鬼世界的九十五條論綱》爲名,作爲全書的總綱提了出來,設爲“前言”,全書的世界觀與方法論問題於是得以一攬子解決:志怪不僅僅是文學文體,也是內容與這些叙事的品性所在,鬼以及鬼世界是人們集體意識的見證,並因與古人今人的雙向互文——鬼見證人而人亦見證鬼——建成一個複雜的視象。

鬼的可視性當然也體現在“見鬼”兩個字上,這是會令喜愛談神說鬼的同行歆羡不已的一個書名,因爲它完成了一次雙關,擊中我們談說世情與志恠共有的關鍵:首先這是一個高效的話題策略,先不證明鬼之有無,而以全然肯定的姿態把作者對于鬼的印象加以顯影,並藉由明晰的書寫與閱讀直接輸送給讀者:於是,不止是作者,我們讀了這本書,也都跟着見/見了/見過鬼了。須知,不論是現實面向的非虚構、還是荒誕幻想的虚構作品,都必然會把形象的可傳遞性奉爲第一要務。而且,這個作用于目力的詞,見——鬼——,由于彈奏出了現成語彙的絃外之音,所以還必然是一次“重讀”:它既要求我們也隨之推敲一下,再次、重新讀一遍這兩個音節;也希望我們把聲音加重、鏗鏘有力、截鐵斬釘、咬牙切齒,重點、用重音來讀一下這個詞。在反覆目見耳聞的基礎上,書名或許會給讀者以一次隱約的啟發與一個微妙的暗示:自書名而起,全書的內容、所有的鬼故事皆可這樣往復,重新閱讀、着重閱讀。

就可馭簡就繁,能“一言以蔽之”的還並不僅僅是書名:“有鬼君”這一ID與之亦相得益彰、相映成趣——還成爲彼此相趨的鏡像:有鬼,見鬼。可以說,作者在逐章逐篇寫書之前,“兵馬未動,糧草先行”,事實上先有了一次或者兩次“短寫作”:何處“有鬼”?誰人“見鬼”?主語與狀語之省略並不是簡單的隽永與含蓄,而是耐人尋味、惹人深思:取決于我們的時態自覺。讀者的主體感官得以調動起來:有而能見,見方是有。這其中隱含着的對當前、此在即現在進行時的處理方式,則又是再一次對多義之鬼、紛繁之鬼怪傳奇的一個提綱絜領式把握:那些在古小說中鉤沈出來的陳年記憶中的鬼,那些過去的人與更早的曾經活過的人的故事,並不是過去時態的,而與正在發生的事端息息相關。在傳統的信仰世界中,時間因爲鬼魂的存在而形成鏈式發動的洪流,死亡並不再意味着被抹除:逝者長已已?不,因爲鬼還會回來,與人一起故事;我們當下之所以讀這些鬼故事,也是因爲我們未來也會面臨或者再次面臨類似的事。由此可知,現在讀《見鬼》,其實是未來之鬼與過去之鬼,藉由這些故事在現在碰頭。每一個情節,因此才可謂有如此確定的當下意味:因爲現在,就是這樣,位于過去與未來的交點上。

原刊于「深港書評」

《见鬼》读后感(三):借鬼神叙人事

关于中国古代神话不发达的原因,鲁迅曾在《中国小说史略》中引用日本汉学家盐谷温的观点解释道:“一者华土之民,先居黄河流域,颇乏天惠,其生也勤,故重实际而黜玄想,不更能集古传以成大文。二者孔子出,以修身齐家治国平天下等实用为教,不欲言鬼神,太古荒唐之说,俱为儒者所不道,故其后不特无所光大,而又有散亡。”

虽然孔子对幽冥世界表现出极其排斥的态度,但若考察蔚为大观的中国古代笔记小说,仍可以在儒家主流思想观念之外发现大量的志怪文本,其中的虚构、幻化与冥想着实令人啧啧称奇。一般认为,中国的志怪小说最早出现和流行于魏晋时期,而实际早在先秦时期就已滥觞,李学勤先生在1990年第4期《文物》杂志上发表的《放马滩简中的志怪故事》一文即可为明证。

志怪小说因其多涉鬼神,情节荒诞无稽、虚妄离奇,历来不登大雅之堂,只能在寻常巷陌间传诵和解释,久而久之,自然衍生出许多掺杂人事的意趣。借鬼以谈人,可谓中国文人一项可以追溯的传统,从纪晓岚到周作人,再到当代学者栾保群,这条线索未曾断绝。如今,媒体人有鬼君的《见鬼:中国古代志怪小说阅读笔记》结集出版,亦当属此列。

人间琐事为何不能直言,非要借幽冥世界的鬼神以谈?人们又为什么要读鬼故事?周作人在《说鬼》一文中曾有经典回答:“鬼确实是极有趣味也极有意义的东西。我们喜欢知道鬼的情状与生活,从文献从风俗上各方面去搜求,为的可以了解一点平常不易知道的人情,换句话说就是为了鬼里边的人。反过来说,则人间的鬼怪伎俩也值得注意,为的是可以认识人里面的鬼吧。”

举个例子,城市白领中的素食主义者越来越多,许多人为了坚持素食,每天自带饭盒上班,天天似乎都在健康地“吃草”。有感于人间的这种现象,有鬼君写下《鬼是素食主义者吗?》,表明吃荤应该是鬼世界的主流。

根据南宋洪迈的志怪集《夷坚志》记载,南宋宁宗时,浙江建德县有一位村民叫李五七,家中长年供奉神祇。有一次,他到婺源去拜谒五侯庙,不料晚上回家时跟来一队敲锣打鼓的鬼神,“最后一贵人,服王者之衣,执紫丝鞭,跨马直入,至厅阶而下,坐于正席”。这位“贵人”是婺源的“五显宫太尉”,因为李五七事神至诚,所以随行至家,暂时借住几日。

李五七得知消息后,大喜过望,于是赶紧摆设香案,好吃好喝好招待,可是贡品都是素食,缺少荤腥。“五显宫太尉”吃了几天,果然觉得没有胃口,于是再次显灵要求李五七献上鸡鸭鱼肉。李五七自然只得遵命行事,“五显宫太尉”这下合了胃口,天天大快朵颐,在李家一住就是几个月。结果李五七竟然活生生地被吃穷了,更诡异的是,在此期间他的妻女突然暴病身亡。

李五七终于觉得事情蹊跷,于是再次前往婺源的五侯庙告状,在殿前烧了状子,不一会儿,两个阴界下官便将“五显宫太尉”逮捕归案,头上还戴着枷锁,再也没有了昔日的威风。李五七见此,方才安心回家,生活也恢复了过去的平静。

有鬼君介绍,这个故事中提及的“五显宫太尉”其实就是中国古代民间信仰中的“五侯神”,又名“五通神”,通常属于淫祀(非官方的民间祭祀)。五通神对于食、色的欲望尤其强烈,所以就能理解上述故事里的李五七为何会有如此遭遇了。

又如《阴间的文青》一篇,标题中的“文青”是文艺青年的简称,这类人在现实生活中往往具有随意任性、乖谬放肆、恃才傲物的性格特点。有鬼君从《世说新语》里著名的王子猷“雪夜访戴”讲起,联想到前些年“梁朝伟喂鸽子”的网络段子,生发出让人捧腹不禁的感叹:“谁说人心不古,简直古得像是流水线上定制的。”

为了表明文青在阴间的风采,有鬼君还举出了陆机与阴间的王弼夜遇谈玄的故事。据《太平广记》记载,西晋大文学家陆机20多岁时候去洛阳,晚间天色晦暗,他正好路过一个村庄,于是前去投宿。陆机在村口看见一位少年,相貌俊秀,身边放着一本《周易》,正在玩着古代一种叫做“投壶”的游戏。魏晋时代玄谈风气极盛,于是两人便相见恨晚地热烈交谈起来。少年见解深邃旷远,“妙玄微得”,陆机自叹弗如,无言以对。

等到第二天,陆机告辞去了另外一家旅舍,向旅舍的老板娘谈起他昨晚的遭遇,谁知老板娘竟对他说:那个地方并没有村落,只有一座王弼的坟冢。陆机听后,心中一惊,赶紧返回原地查看,果然如老板娘所言,于是这才恍然大悟,昨夜遇到的“少年”是王弼的鬼魂。

王弼是三国时魏国山阳人,十几岁时便聪颖过人,喜欢《老子》,能言善辩,“可算当时第一流的文青”,但不幸早逝,年仅二十四岁。阴间的王弼能够化身“少年”与陆机相见,真是上演了一幕文青之间惺惺相惜的传世佳话。

古人写作有托物言志的传统,醉翁之意、声东击西,有鬼君热衷于幽冥世界的阅读和书写,或可归为此类。如同现在许多青少年迷恋的二次元世界,幽冥世界某种程度上也可以看作与现实世界互为镜像的一个平行世界,某些碍于世俗情面或规矩不易言说的道理,便可以在另一个时空维度中抒吐胸臆。

因此,无论贪食荤腥的五通神,还是渴慕玄友的王弼鬼魂,他们的事迹都或多或少折射出来自现世的感怀际遇,纵使谬妄,却也不失人间百态。

(刊2020-3-30北京晚报,http://bjwb.bjd.com.cn/html/2020-03/30/content_12453924.htm)

《见鬼》读后感(四):幽冥世界热点时尚考

幽冥文化始终是我们人类世界的延伸,从远古到魏晋,从魏晋到清代,历代作者用不同的语言诠释出了不同的故事与不朽的传说,这些志怪小说反映了当时时代与社会的整体风貌。魏晋之前的志怪小说基本都在干宝的《搜神记》中,而魏晋后五代中的鬼故事多集中在《太平广记》,其中谈幽冥文化的至少有五十多卷。清代袁枚的《子不语》,郭泽沄的《洞灵小志》,甚至《阅微草堂笔记》、《夷坚志》都有对鬼怪极其详实的描述,这些作品赋予了鬼怪们满身的烟火与市井之气,他们也有了爱恨情仇,在丰富而精彩的另一个次元中,他们依旧活得轰轰烈烈不失精彩! 在现代21世纪,有一位笔名为“有鬼君”的人,人称“海上说鬼人”,在他的笔下,没有晦涩难懂的古文,只有生动幽默的鬼世百态。你能从中看到鬼的婚姻观、价值观、政治观、甚至还有鬼的投胎问题,婚恋问题、饮食问题……等等一系列在生活中会困扰我们的问题。历朝历代的志怪故事在他妙笔生花的演绎之下,融入了当下的元素,语言风趣幽默又极具现代性,让人读罢忍俊不已。其中穿插的短篇小故事,在耐人寻味中也颇具瓜藤豆趣之美。

“我想做的,是将志怪小说中关于幽冥世界的不同元素分门别类地找出来,像做拼图游戏一样,拼出一副那个世界的整体图景。——有鬼君”《见鬼》总共分为四个部分:鬼的日常、鬼的社会、鬼世界的政治、人鬼之间。这些组合在一起,还原了这个幽冥世界的完整版图。 在这个特殊的次元中,也是有娱乐活动的,那会儿的唱堂会,相当于咱们现在的KTV。冥府的唱堂会中,那些不甘心死去的鬼怪们留恋人间的歌舞升平,设置一个尽可能接近阳间的幻境,将戏班子引入其中,也有老鬼欢迎新鬼,布了一个景,引当时的知名乐队或者当红歌星过来表演。在我看来,这也是丧葬文化的另一种延伸。书中引用了《醉茶志怪》、《宋人轶事汇编》、《续子不语》、《耳谈》,皆可看出作者对此类志怪文化研究的深度与涉猎的广泛。冥界的曲目也并不会照搬我们的世界。对此,作者借“阎罗”之口向我们娓娓道来——“阎罗王解释说:“你们阳间的戏里多忠臣义士,这些人到了阴间,都有冥职。不能再演他们的戏了,所以全是新编的历史剧。”这些匪夷所思的奇论在书中比比皆是,让人捧腹大笑之余又陷入深思。 《道听途说》卷九“谋代鬼”条中,某缢鬼曾自述:“凡境内有欲自缢者,土地以告无常;无常行牒,授意应替者。此间数十里内,更无他鬼,妾是以奉牒而来也。”缢鬼替生也只能等待数据指标下来,有点像现在的晋升,或者摇号买房。作者在这里用了一个极其有趣的类比:如果阴间对GDP没有要求,大可将投生名额以竞拍方式放出。这种将古典的文字配以极其现代化的解说,使之成为了极其鲜明而有趣的对比,嬉笑怒骂别具一格,是本书作者的写作特色之一。他将古代志怪文化与现代热点悄然无声地契合在一起,使我们穿越了古今,跨入了另一个深邃并且永久的相对时空,不禁思考起这些鬼怪故事背后真正的深意。

“有鬼君谈鬼,妙在通人之情,得鬼之趣。九十余篇短文,把光怪陆离的幽冥鬼趣结构为生趣盎然的花花世界,幽明颠倒,古今变幻,真有“今タ何タ,鬼耶人耶”之叹。如果有人据此绘一幅《新鬼趣图》长卷,不唯远胜罗两峰,就是鸟山石燕的《百鬼夜行卷》也要相形失色。 ——栾保群”在看本书之前,我在很早以前读过栾保群老师的《扪虱谈鬼录》(2010版)、《说魂儿》(2011版)、《鬼在江湖》(2017版)。平易近人的文字间饱含了老先生半世的沧桑,老派而温润。《扪虱谈鬼录》中的《纸灰飞作白蝴蝶》颇有些宋代小品文的影子,有理有据,麻雀虽小五脏俱全。其中还涉及了一些民俗学、历朝历代文化趋势的变迁,人类行为学的研究等。而《见鬼》的作者“有鬼君”的这部作品文字间更加生动活泼,蘸满了现代的色彩,仿佛在现实中开辟了一条通往异次元的道路。如果非要比喻的话,我认为栾老先生的作品是饱经千年风霜的精美古董,而“有鬼君”的作品就是巧夺天工的现代艺术品。 从古到今,在这个虚构的幽冥世界中,志怪小说成为了民族志的一种繁衍,蕴含了对世界反复思考的深度和对人性极度的洞察力,这一个个小故事的背后是广阔延伸的人文与历史的恣意繁衍。 在“有鬼君”的笔下,几千年来深深被人们恐惧的“鬼”不再是一种单一的古老原始形象,他们也有了自己衍生出来的文化,自己的社会制度,自己的流行歌曲和公众话题以及社会热点新闻,与我们今天的生活无比接近,仿佛是映出现实世界的一面镜子。正如后记中程章灿先生所言:“中国古代志怪小说汗牛充栋,异想天开,陆离光怪。有鬼君沉澘其中多年,洞察鬼界隐秘,入而能出,巧思缤纷,妙笔解颐,迭宕古今,大接地气,余韵悠永。鸣呼!自今而后,吾知志怪小说有此新读法矣。说梦者痴人,说鬼者,其智者乎 !”

《见鬼》读后感(五):以鬼事叙人世,体现的是我们对现实世界的理想化

很久以前看过一个记录片,讲的是曾有个蜀人创立了鬼学,还在蜀地建有鬼世界,与传说中的阴朝地府别无二致,我很想清楚地了解一下那个建立在人间的鬼世界,于是看到有鬼君出的这本《见鬼》就毫不犹豫地买了下来。

不过,买下来之后有点儿后悔,因为这压根儿不是帮我们完善心目中曾经的那个断坦残壁的鬼世界,而是把我们心目中那点残存的鬼世界神秘完全解构了。但是,看完之后,我还是被作看震服了,因为《见鬼》这本书,作者用现代科学知识与哲学思想的范畴,以现代人的都市思维解读鬼世界,让我们更进一步以唯物论的观点认识了鬼世界。

所以,这本书还是值得一看的。所谓鬼世界,其实都是以鬼事叙述人世,也就是说是以人世界为蓝本创造的鬼世界。而那些发生在人世界的所谓鬼事件,也多半是人们为了讨生活、找乐子、怕担责、寻求灵魂解脱,而用来哄人骗己的法子。

这里面有一点很有意思,就是讲下这些鬼故事、写下这些鬼故事的都是人,他们哪有人去过鬼世界?就算真有鬼世界,肯定也不是他们讲述的那样。所以我们大体可以认为,人类以鬼世界叙述的鬼故事可以分为三类:

①以达到个人目的的行骗;

②以达到管理目的的威慑、教化;

③以达到灵魂安灵的理想化。

如果你不明白这三点的具体所指,那我们现在就从这三个方面粗略地讲一下。

一、骗吃骗喝骗财骗色,以捉弄人为目的的鬼故事,是依托骗局行骗的一种方式

在所有的祭神祭鬼的节日里,最高潮的部分就是拿着几盆吃食摆在祖宗死鬼的牌位前,然后洒酒焚香烧纸,这一套流程做完,祭祀才算告终。至于那些烧去的纸钱祖宗死鬼是否收到,我们不得而知,但据说那些吃食,都成了自然界动物们的腹中之物。

不过,也有的说是穷困潦倒的乞丐们搜罗了去,以填腹中之饥。这是一些比较胆小的“鬼”,但据说有一些“鬼”不仅明目张胆骗人家的吃食,还会提要求。

譬如书中就讲到南宋时期,一位姓詹的人家,小儿子好吃懒做又爱赌,因输了钱怕被哥哥们打骂就离家出走了。可詹母宠爱小儿子,每日思念不已,请人占卜总是不祥之兆。于是中元节那天,母亲准备了祭品,到了晚上,屋外似有叹息之声,詹母就说,你要是我儿,就把这钱和物取走,不料此时阴风一阵。等风住了,詹母打开门一看,祭品果然全消失了。詹母号啕大哭,后来还请来法师超度。可是,过了几个月,小儿子却安然无恙地回来了。可见那晚,詹母肯定是被某个贪吃胆肥的人给捉弄了。

你说这是真有鬼还是假有鬼?如果你认为这只是某些骗人的勾当,不代表所有的灵异事件都是人为,那请你看下面这个故事。上面所说的,都还是些给什么就吃什么的“鬼”,但有些“鬼”,还挑剔的很,居然会指定吃食。

据说南宋宁宗时,浙江建德县一村民李五七家境优越,经常在家供奉各种神祗。有一次他外出归来,一身穿王爷服饰,身带大马金刀的神纸跟着他回了家,公然在他家厅堂坐下,威然说我是“五显宫太尉”(不知道是个什么官,反正你我连他也不懂),看你事神至诚,护送你归家,但我要在你家借住几日。

这神说话还算客气,于是李五七每日摆上些面食蔬果于香案上。没想到过了几日,这位某神说,在庙宇吃素是规矩,既到了府上,也不用拘于这些俗礼,供些鸡鱼鸭肉也可。李五七一贯敬神,自是无话可说,一切照做。可这神吃了几月还不走,李家渐渐财力不济,妻女也暴病身亡,李五七才知情势不妙,写了状子去五侯庙状告,不久,这位某神便被抓走了。

你说奇不奇?听闻神祗都是吃素的,就算不全吃素,也不会堂而皇之提要求,还厚着脸皮几月不走在这里大吃大喝,这就近于无赖了,哪里会是什么保佑你的神祗?

可见在食不裹腹的年代偶尔装神弄鬼骗吃骗喝也得有章法,一味贪得无厌,穷奢极欲,就算做鬼也有风险。在人间玩个乐、逗个趣还可,切不可玩大了,折了福又赔上了性命可不值得。

旧时的人们都信鬼神,不管遇到了什么事,总也免不了拜一拜,这也就催生出了庞大的行骗团体。但总体而言,只要不伤人性命,大家都会权当折财免灾,开导开导自己也就可去了。可涉及到性命攸关,行骗还是谨慎些为好。

二、警示世人起教化作用的鬼故事,是掌握话语权的阶级控制没有话语权阶级的一种手段

在民间围绕着“鬼”的事件,大都是人们装神弄鬼达到自己的某种目的之所为,而杜撰的鬼故事也大都是这种功能,比如吓唬人,以及骗吃骗喝骗财骗色。但比较官方的鬼故事,一般起的就是威慑教化之用了。比如封神、祭祀、上天入地,皆是如此,无非就是劝人向善。举头三尺有神明,您办看着办好,做亏心事可得小心啊。

比如说历史上最出名的灵异事件,就是商纣王遭遇九尾银狐。商纣王遭遇九尾银狐,以至国破家亡,妲己把商纣王身边的人一个个害死,都是使用的最诛心的办法,且每个人死况不一,这是非常惨烈的事。

可是,商纣王为什么会遭遇这前无古人后无来人的灭国惨状呢?原来是因为商纣王写淫诗调戏女娲娘娘惹来祸事,女娲娘娘一气之下派来她身边的这天地之间仅有的一只九尾银狐,把他的天下搅了个天翻地覆。

所以说,遭遇天灾、人祸、特别是见鬼的灵异事件,我们首先要考虑的是我们是不是德行有亏。鬼、妖是我们心中普遍害怕的事物,虽残忍,却不一定无常,鬼、妖除了祸害人间,其中报恩的故事也不少,说明它们虽然生性残忍,其实心眼确实也不坏,只不过是本着人不犯我我不犯人的原则罢了。

因此,官方教化人们莫要作恶,不要以恶小而为之,以善小而不为,恶有恶报善有善报,任何时候,我们都要警醒自己的内心,远离恶心,趋向善心。 中国的几千年儒家正统都强调文教,以鬼故事教化人,便是文教的体现。他天下之主的商纣王冒犯了神灵都逃不过最严厉的惩戒,何况一我们平常百姓?所以,像我们这样平常老百姓呐,还是悠着点吧,尽量做到敬鬼神而远之。

三、以申诉为主题的鬼故事,体现的是弱势群体对现世不公的反抗,是为自己编造的一个理想乌托邦

鬼世界来源于人世界人们的想象和创造,它与我们生活的这个世界与时俱进,但也有许多不同之处。

比如人世界在乎文化科考,鬼世界却没有这一说,很多职业都是一个鬼永久地做下去,遇到有些不是终身制的职业,就是这些魂来鬼往的人来做,这就有个接替的问题。但几乎不存在着擢考,都是被能决定者一锤子定音定下的。

所以,在鬼故事中有时候就会拿这些鬼世界的不同之处来说事,讽刺现世。比如《鹿鼎记》中就有这样一段话:

双儿道:“三少奶说,那叫做‘文字狱’。”韦小宝奇道:“蚊子肉?蚊子也有肉?”双儿道:“不是蚊子,是文字,写的字哪!我们大少爷是读书人,学问好得很,他瞎了眼睛之后,做了一部书,书里有骂满州人的话……”韦小宝道:“啧啧啧,了不起,瞎了眼睛还会做文章。我眼睛不瞎,见了别人写的字还不识,我这可叫作‘亮眼瞎子’了!”双儿道:“老太太常说,世道不对,还是不识字的好。我们住在一起的这几家人家,每一位遭难的老齐、少爷个个都是学士才子,没一个文章不是天下闻名的,就因为做文章,这才做出祸事来啦。”

如果用这段话来讽刺现世的文字冤案,可谓是精辟至极,可见见人说人话,见鬼说鬼话是多么地重要。鬼世界不那么强调文化素养,说话做事就是这么简单直接,如果你把这套鬼话搬来和人说,那可是很容易大祸临头的了。 鬼智商不如人,不像人有那么多花花肠子,作风行事简单直接,这省去了许多麻烦。鬼世界基本算得上人世界后面的一个尾巴――处罚分明的惩戒系统。

如果鬼都像人那么精明狡猾,一件小事都要那么弯弯绕绕绕进去好多回,那么惩戒如何施行得下去?所以,鬼世界说话办事的特点就是相当简单直接。但这也不是说鬼世界不允许申诉,善恶一棍子打死。不过说到申诉,一般到了鬼世界还有不服、需要申诉的,大抵都是真有冤情的,颠倒黑白的人,也不敢到了鬼世界信口雌黄。那些在鬼世界还要申诉的,大多数经阎罗王查证,都是确有冤情的。

因此说明,一个人若变成了鬼,是很少耍花样的。阎罗王虽凶神恶煞,但也是个明事的主,它一般都会为冤死的人在人间奔走,还那个鬼清白。

这样相比而言,对冤死的鬼来说,死去也并不算得是坏事,但是怕就怕在人轻言微,自己的申诉很难到达阎罗王那里,或又怕阎罗王事务繁忙,因诸事而忘记处理冤情这等小事。

其实这样说来说去,鬼世界实际上还是拿鬼事在述人事,现实世界不就这样吗?欺上瞒下,小鬼难缠,大鬼难见,这些不就是现实世界的写照吗?

所以说,以鬼叙人事,其实是我们对现实世界的一种理想化状态,希望人善有善报、恶有恶报、被冤枉的人能洗清冤屈,鬼世界是人们对不公现实补充的一个惩戒系统,希望人死后好恶能得到全面清算,还人间一个公道。

因此,鬼故事中经常是经清算过后,被人定为真正的好人,灵魂会飞升上天,成为一个神仙,恶人会被下十八层地狱,承受皮开肉绽的严厉酷刑。说来说去,这不过是人在人世间未竟的心事,需要鬼世界这个尾巴的惩戒系统来进行一次彻底的了结。 有鬼君喜读志怪小说,这本《见鬼》得以与我们见面,得幸于有鬼君的阅读不止、笔耕不辍,把一个神秘可怕的鬼世界说得如此明明白白。

因此,无论何时,我们都要相信,外部世界总是观照着的,是我们的内心,扑朔迷离的事件,也本有着它最初的那个出发点。找到那个出发点,我们理解再难理解的事,也就不难了。

鬼世界的神秘,无非就是有些没有敬畏之心的人投机取巧,因着自己的目的装神弄鬼欺瞒那些心有顽疾的懦弱之人;鬼世界的神秘,无非就是统治阶级为了便于管理民众,胡编乱造出一些吓唬、威慑民众的伎俩,不过在这方面政府确实有教化之功;鬼世界的神秘,无非是在人世间没有话语权的人,渴望得到灵魂的解脱与宁静,为了欺瞒自己强编出来的一个理想乌托邦。

但是,不管是哪一种,我们都可以肯定地说,那是一个不存在的世界,它只存在我们的心中,不存在任何一个现实世界。心即理,便是这个道理。