君子不学,不成其德

渔夫子

人的好品德好思想是从哪里来的呢?既不是从天上掉下来,也不是从娘胎里固有带出来,而是从不断学习当中得来的。

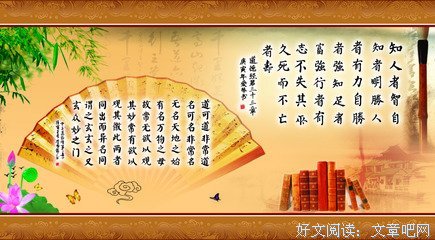

班固在《汉书》中说:“君子不学,不成其德。”意思是有道德有修养的人不学习,也不能成就他的德行。“孔融让梨”的故事,传遍了汉朝。小孔融也成了许多父母教育子女的好榜样,但其后来的历史却并不光彩。史料记载,建安九年袁绍之子袁谭率兵攻破青州之时,孔融竟然丢下城中百姓、自己的妻子和孩子,在士兵的掩护下悄悄地逃离了青州城。也是在这一次战争中,城中很多百姓包括他的妻子孩子都死在乱兵的屠刀下。正因为孔融有此污点,在历史上人们对孔融评价并不高,曹操评:“见融浮艳,好作变异,眩其诳诈。”葛洪评:“不达治务,所在败绩。”司马光评:“才疏意广,高谈清教。”徐钧评:“才疏意广终无就,已兆清虚西晋风。”还有其他二十多人对他文学作品的评价。孔融在历史上文化的名声超过做人的名声,他之所以名气大,是因为“4岁让梨”和文章写得好。

古人早就提倡立言立德立行,但是很多人做人做事都不如他的做文。所以孔子说,言辞好能作文的人,不一定做人就好。言下之意,言和行是有距离的。能言者,行未必妙;能行者,言未必好。人在言和行上很难完美统一起来,至少孔融是一个典型。

“4岁让梨”的孔融,长大后当了守城官,结果弃城而逃,这说明人的忠贞、道德思想是个变化的过程。人到了一定的年龄,一个是朝优秀方面变化,一个是朝卑劣的方面变化。所以古人特别讲究“学成其德”,任何人的德行的养成都是学习而来的,不学习好品德出不来。苏格拉底说:“知识即美德。”《菜根谭》里说:“欲养大德、必得大道;欲得大道、必先治学。”说的都是这个道理。

学习是修身养德的法宝,学有所获,心有所得,才能明是非、知善恶、辨美丑。王阳明有个比喻:“種树者必培其根,种德者必养其心。”他在给儿子的家书中说:“凡做人,在心地;心地好,是良士;心地恶,是凶类。譬树果,心是蒂;蒂若坏,果必坠。”心是根本,心就像果实的蒂,蒂要是坏了,结出的果子肯定因不成熟而坠落。做人做事最重要的就是养心。一个人内心恶念盖过了善念,就要做坏事;一个人内心不安稳、不安定,也无法成事。王阳明这里用种树作比喻,告诉我们,内心是修德、做事的基础。

宋朝的张雍儿时顽劣,不爱读书,玩捉迷藏经常把邻居的地窖给堵上,要不从墙缝向人家里面灌烟,呛得人家不得安宁。后来他发奋读书,宋太祖开宝六年中举,做了东关县尉,后改作梓州太守。有人作乱时,张雍带兵保卫梓州,固守城池,与叛贼斗智斗勇80日,最后成功解围。君王知道后封他为给事中,直到晋升为丞相。张雍最大的贡献是退休回乡,修建学堂,招收学子。他还经常去河南、西川和京都走动,在民间调查中看到水利对社会的重大效益,所以在教学中特别设立了水利一科。让弟子在学习儒家理论的同时,也能掌握一些实际有用的专业知识,以便学生适应在社会上的需求,这在中国教育学史上是非常难能可贵的。从一个宰相变成教书匠,这是多大的反差呀,可是在张雍看来,这是坏事变好事,退则思修,可以检讨人生的经验。

美是人性的光芒,是品质的溢现。美就像荒漠里的一粒种子,能够让荒漠变成绿洲。真的做了一件美事,帮人家解决了一件大事,那真是说在口上,乐在心中。就像一首歌唱的那样:“这个世界不是有钱人的世界,也不是无钱人的世界,而是有心人的世界。要相信,一言之美,一行之美,不会枉费,胜过千金。”