《俞平伯说昆曲》是一本由俞平伯 著 / 陈均 编著作,北京出版社出版的精装图书,本书定价:49.80元,页数:260,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《俞平伯说昆曲》读后感(一):白首相将度岁春

近些年随着昆曲成为世遗(2001年5月18日,昆曲被联合国教科文组织授予“人类口头非物质文化遗产”),知道白先勇先生对昆曲非常推崇,后来才知,原来早在白先勇先生之前,诗文大家俞平伯先生与昆曲也非常有渊源。

俞平伯先生一生爱好昆曲,与其自幼研习中国古典文学有关,古典文学家学渊源;也与夫人杭州才女许宝驯息息相关。俞平伯岳家一家都爱好昆曲,俞夫人填词度曲唱腔,诗书画无一不通。在昆曲上,俞家是妇唱夫随,用俞平伯的话说,“偶闻音奏,摹其曲折,终不似也”,虽然自己唱不好,但不影响他对昆曲的热爱和钻研。

1930年10月,在清华园南院七号,俞平伯将书房取名为“秋荔亭”,是他们的读书生活之所,也慢慢成为清华昆曲爱好者的活动场所。1935年俞平伯在清华园任教期间,成立“清华谷音社”,推广昆曲。取名为谷音社,也是取“空谷足音”之意,针对九一八事变之后,日本对华北的侵略时局。

作为最古老的传统剧种之一的昆曲,唱词优雅,韵律舒畅,舞蹈华美轻盈,非常具有可观赏性。《俞平伯说昆曲》一书,收录了俞平伯先生对昆曲痴迷热爱与研习的文章,包括一些与其他昆曲大家探讨的逸事等。内容庞杂丰富,并非昆曲成系统成系列的学术文章,却从亲历者角度再现了上个时代老一辈人对昆曲的传承故事。

正如开篇“论研究保存昆曲之不易”,以个人之力研究和保存昆曲非常不容易,然而俞平伯并不视之为苦,反而乐在其中,将之作为滋养生命的必须品。即便文革苦难被关进牛棚、下干校、抄家批斗之时,“受尽迁徙颠簸之苦时,还是仍能以坦然的心态、诗人的性情面对,依然作诗哼曲”。笑对苦难,曲子便是慰籍。

在晚年,与好友叶圣地陶频繁就昆曲讨论通信,这些都是他们对昆曲的至情。叶圣陶一次受邀去听俞平伯自录的昆曲,回信中说,“真朋友相值,暂时不寂寞,斯至乐矣。”曲子是俞夫人作词,友人谢锡恩作曲的《鹧鸪天·八十自嘲》:“少小不谙世俗情,老来犹乏应酬能。躬逢盛世容吾拙,白首相将度岁春。心寂寞,意沉吟。天涯芳草倚阑人。如梭岁月无知过,试问新来学习增。”八十自嘲,何曾不正是老来心路的写照,昨日一去不复返,开心自得其乐比什么都重要;在昆曲的世界里,平凡的日子没有寂寞。

《俞平伯说昆曲》读后感(二):感悟昆曲之美

昆曲,原名昆山腔,中国汉族传统戏剧中最为古老的剧种之一,戏曲艺术中的珍品,自明代以来独领中国剧坛将近三百年。

对于昆曲的最初知晓,其实是来自于央视的一期节目。记不清是哪一年了,也记不得是因何缘故而放的小长假。只记得是打开电视机后无意中看到了一档专门讲述昆曲的节目,不过是只听了几句便深深的被吸引。昆曲的梦幻、苍凉、深情、悲壮被节目中的解读人娓娓道来。于是接下来的几天便一直盯着这专门介绍昆曲的节目看,事后更是疯魔的专门买了这期节目的讲稿整理书来阅读回味。

那时候,主讲人于丹风头正劲,而陪坐在一旁的马东脑海中怕是还没有“奇葩说”的概念,这本书的名字用了一出最为知名的昆曲名来命名,名字就叫做《游园惊梦》。于丹精彩的讲解也的确使人会有一种身处于昆曲迷梦之中的感觉。也正是因为这二人和这本书,开始对于昆曲有了模模糊糊的认识。不过很可惜,这些年来对于昆曲的了解也仅限于这本书的内容,之后对于昆曲的了解再也没有比这本书中所知道的更多多少。

在对于传统文化的重视程度越来越强烈的今天,“昆曲”这一传统艺术也变的越来越被人们所关注,有关于昆曲的研究与评说也渐渐多了起来。其实早在多年前,就有一位著名作家,研究中国古典文化的权威,因为热爱痴迷昆曲而写下过多篇与昆曲有关的散文,后来集结成册出版为书。这人便是红学家俞平伯,这书的名字便叫做《俞平伯说昆曲》。

相比较于于丹的那本《游园惊梦》中小儿女情感细腻的讲述分析,这本《俞平伯说昆曲》的气概明显的要大气许多,所涉及的内容也丰富许多,让人不由的感叹,原来在以情感的角度解读昆曲之外,还有这许多不一样的天地在其中。翻看之后,才发觉,原来这个已经有个几百年历史的剧种的魅力,是远远大于之前对于它的想象的。

如果说当年于丹的那本《游园惊梦》将我带到了昆曲艺术殿堂的门口,让我得以一窥其中的光景并被其深深的吸引。那么俞平伯先生的《俞平伯说昆曲》则是将我领入其中看到了另一番别样的光华。新一代的学者能走出独特的路径,而老一辈的学者的治学精神则更为严谨。二者皆为佳作,并不需要作出取舍,或许交替阅读品味,更能够体会到那精彩的昆曲之美。

《俞平伯说昆曲》读后感(三):探求“百戏之祖”的“内心世界”

今天的很多传统戏曲,其中都可以“见到”昆曲的影子;准确地说,在不少剧种的形成过程中,都曾吸收过昆山腔的成分。毕竟,昆曲是中国最古老的剧种,自明代中叶至今已有600余年的历史, 在它以后的各剧种都曾从昆曲中汲取过营养,所以昆曲又有“百戏之祖”的美誉。

事实上,当昆曲于14世纪发源于苏州昆山的时候,一开始只是民间的清曲、小唱,流传区域,也仅限于苏州一带。嘉靖年间杰出的戏曲音乐家、戏曲革新家魏良辅吸收了当时流行的海盐腔、余姚腔以及江南民歌小调的某些特点,对流传于太仓昆山一带的戏曲唱腔进行加工整理,将南北曲融合为一体,终于形成了一种格调新颖、唱法细腻、舒徐委婉的“水磨腔”,这样昆山腔才从一隅之地扩展到了长江以南和钱塘江以北各地,万历末年甚至还流入北京,成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

作为知名的“红学家”,俞平伯同时还是一位昆曲家,曾经创建了北京昆曲研习社,对昆曲进行了一定的研究。他的这些成果,就体现在《俞平伯说昆曲》这本“大家小书”里。北京大学艺术学院教授张均把俞平伯对昆曲的研究成果分为了三部分,第一部分以曲事为主,评论较多;第二部分以曲学为主,主要探讨昆曲的音韵、唱法、改编等;第三部分主要介绍的是俞平伯与昆曲《牡丹亭》之间的不解之缘。

对昆曲有研究、有了解的,或许读起《俞平伯说昆曲》里的文章来说,会有一种熟悉之感;读之后,对昆曲的理解会更进一层。而对于仅仅只是听说过昆曲之名的诸多“门外人”来说,认识、理解这个已有600余年历史的剧种的魅力,那还真是具有相当的难度。假如实在不是很懂,那就非得再额外地多做一些功课,再返过头来读》俞平伯说昆曲》里的诸篇,或许才会相对容易一些。

中国传统戏曲现在应该是又到了一个值得庆幸的时代,毕竟现在对于传统文化有了越来越多的重视。具体到昆曲,爱好者也是越来越多。所谓爱好者,大概是学习戏曲本身、昆曲本身的要多一些,而对于昆曲理论,特别是俞平伯所喜欢的昆曲的音韵、唱法、改编等,或许不见得能有多么热衷——这可能需要时间和过程,需要更多的昆曲专家来作更多的普及。有了深且厚的根基,昆曲的未来发展道路才会越来越宽广。不仅昆曲如此,对于其他传统戏剧,哪怕是诸如京剧、豫剧、黄梅戏、越剧、评剧这些已经在全国有了影响力的大剧种,都无疑需要作出更多的努力,让更多的人首先要喜欢听,才会继续传承下去,而不只是成为了稀罕之物、受保护之物。

《俞平伯说昆曲》读后感(四):俞平伯的昆曲人生

如果你喜爱中国文化,就很难不喜欢昆曲,因为昆曲做为一种喜闻乐见的艺术形式,你很难不接触到这种独领中国剧坛近300年的剧种,这是出现在《红楼梦》里的《豪宴》、《乞巧》、《仙缘》、《离魂》,是《陶庵梦忆》里曲会盛况,是《海上花》里的袅袅余音,《游园惊梦》中婉丽妩媚的《牡丹亭》,昆曲精美雅致、悠扬婉转,是中华文化中雅俗共赏的重要部分。也是了解中华文化的重要方式。文人雅士多有为昆曲创作的,白先勇先生多年来致力于推广昆曲,而俞平伯先生更是与昆曲结下了不解之缘,而看他的《俞平伯说昆曲》则令我们了解了他与昆曲的一段缘。

俞平伯先生为人所知的是红学的学术研究,以及对于诗词的理论研究,但是他对于昆曲的涉猎研究可能就少为人知了。我倒觉得昆曲与他的生活维系更为紧密,且是一生的爱好,少年时迎娶许宝驯,从此与昆曲结下了缘分,他曾先后两次组织结社谷音社以及北京昆曲研习社,改编与排演全剧《牡丹亭》,为《振飞曲谱》作序,对于昆曲的音韵唱法也颇有研究。《俞平伯说昆曲》中就收集了历年来俞平伯先生创作的关于昆曲的文章。

书中分为三辑,分别为曲事、曲学与牡丹亭,曲事选取的多为先生为昆曲结社诸事所写的文字,文章顺序是按照年代顺序编辑的,其中可以清晰看出作者的昆曲生涯,两次结社,对于昆曲作品的评点,与叶圣陶先生往来信件,这一辑中的文字也最有年代之感,且是很珍贵的历史资料。曲学则是作者对于昆曲的音韵、唱法的研究文章,其中对于《琴挑》中“华”与“花”字音的辨析,令人印象深刻,是将考据功夫用在了昆曲的研究之中,虽一字音也不轻易下结论,对于古谱的辨析与对于习俗的探究并重,可见出俞平伯先生所具有的学者的“深思而慎取”。而对于《胖姑学舌》一节的理解,也很有趣,虽然带有时代的印记,但是却有穿透时间的力量,今时今日看来犹有启发。《牡丹亭》是昆曲中最重要的典范,也是俞平伯先生在北京昆曲研习社排演节本历经三年并且成功试演的剧目。对这部剧的喜爱与心得必定更为独特,在《牡丹亭赞》中我们似能感受到这种喜爱。

从书中的文字,我们能感受到俞平伯先生对于昆曲的热爱,他敏锐地感受到昆曲式微,从开篇的《论研究保存昆曲之不易》中的“昆曲之亡是必然也”,可见出他对于昆曲的热爱与深入的研究,否则不会有此痛切之语,也积极为昆曲的改良而努力,而文字中透露出的对于昆曲的赞赏与音韵唱法的研究,则既可令人感受到“百戏之祖”的魅力,也令人感佩老一辈学人的治学精神。

欢迎关注我的微信公众号:关于阅读这件小事儿

《俞平伯说昆曲》读后感(五):吴组缃:清风明月高山流水——我心中的俞平伯先生

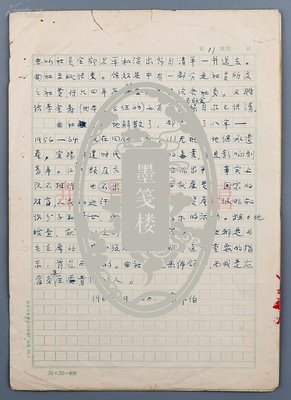

大家小书之《俞平伯说昆曲》 俞平伯 著

俞平伯先生过去了。他享有九十高龄。照中国的旧说法,应该说这是“顺事”,但是俞先生在我心目中占有特殊的位置,我还是不胜悲戚。 我在少年时候就读他的新诗《冬夜》、《西还》等书,当时许多篇可以背得出来;“养在缸中,栽在盆中,你的辛苦,我的欢欣。”像这样的诗句常常给我很大的感动和启发,因此我至今还能记得这些诗句的大意。朱自清、俞平伯是五四运动的两位新作家,新诗人,他们的作品对广大青年有深刻的影响。我就是其中之一。 我在30年代初,在清华读书的时候,俞先生是中文系的讲师。我要在这里说明,在我们那个时期,讲师和教授在我们脑子里是一样的崇高,没有什么高下。那时俞先生住在南院,他同余冠英兄住处同院,我常到南院去。俞先生往往热情地要我到他屋里坐谈。谈的时候完全把我当成朋友,虽然我比他年小很多。我们上下古今无所不谈,而且他一点也没有把我当成学生看待。他主动地写条幅字给我。那时他同周作人特别亲密,并代我向周作人要了四张屏条。他们的字都写得认真工整,可惜以后多次搬迁都丢掉了。他有个人特殊的爱好,就是喜欢唱昆曲。他请了一位年老的笛师,常常在星期假日全家人都到圆明园废墟去呆一整天。我很喜欢他们唱的曲子。以后清华请了溥侗(红豆馆主)先生,开了教唱昆曲的课。我受俞先生的影响,也选了这门课。可溥先生对学生要求过严,我慢慢地就退下来了。俞先生知道了,也没有责备我。我选过俞先生两门课,一门是“词选”,他讲的内容绝不是考证和诠释词句,而是用他自己的感受引导我们来欣赏这些名作。比如李白的菩萨蛮“平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧”,我们问什么是“伤心碧”,他讲了足足有半堂课,引导我们体会作者的感情加上他自己的联想,使我们能在一个广阔的领域来体会作品丰富的情思。他的这些见解都收在他的《读词偶得》这本书里。他对我的重要影响,就是叫我拿起一种古代文学作品来总是先从鉴赏方面来探索,而对当时流行的考证或注释不怎么感兴趣。朱自清先生也说,“你不适宜做考证工作”。这不能不说当时是受俞先生的影响。有一次余冠英兄告诉我,他做了一首词,其中有一句“两瓣黄叶走墙荫”,自以为这句词很好。但俞先生说,好是好,可不入格。可见词是有“格”的。而我还没有学到这水平。 大家小书之《槐屋古诗说》 俞平伯 著 蒙木 编

大家小书《史诗红楼梦》 何其芳 著