发表时间:2015-11-30 来源:常德文明网 字体:[大][中][小] [打印] [关闭]

据报载,江苏某地举办“我们的节日·清明”中华经典诵读比赛,让学生背诵《清明》、《寒食》等与清明有关的古典名篇。记者随机抽查5名获奖学生,竟然全部将清明节与寒食节混为一谈,也无一人能说出清明节的精神内涵。

清明、寒食之混,暴露出传统文化教育之殇。近些年,在传统文化教育中,存在只抓皮毛、华而不实的现象,只会死记硬背、生吞活剥古代经典,而对蕴含在其中的思想内涵、精神实质、价值观念缺乏深入理解,更谈不上从传统文化中吸取智慧营养,涵养身心、学以致用。

这股形式主义之风盛行之下,传统文化教育出现了不少“花拳绣腿”。比如,北京凤凰岭书院开学典礼,要求学员向教师行跪拜礼。有人建议,按古人学习文言文的方法,去掉课文标点符号,实行“无标点”教学;有的甚至用文言文来写作。笔者认为,传统文化教育要脱离形式、收到实效,必须念好“三字经”。

第一个字:“悟”。现在,学校和家长都十分重视孩子传统文化的学习,常听家长炫耀“我家孩子6岁就会背诵多少多少首唐诗”。但这都是“填鸭式”、“灌输式”的,虽然背得滚瓜烂熟,但并不了解“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的意境,更不知道“愿君多采撷,此物最相思”的意味。实际上,中华传统文化博大精深,蕴含着丰富的智慧和道理,故有“半部《论语》治天下”的说法。《易经》被称为“天书”,自2500年前问世以来,流传至今的易学研究著作有3000种之多,所谓“易林三千”。因此,学习传统文化,不能食古不化,满足于会背会写,而应在“悟”上下功夫,领悟其深层次的价值观念、思想内核和行为方式。中央文明办推出的“道德讲堂”活动,要求在“诵一段经典”之后,必须“作一番感悟”,就是为了解决只学不悟、形式主义的问题。

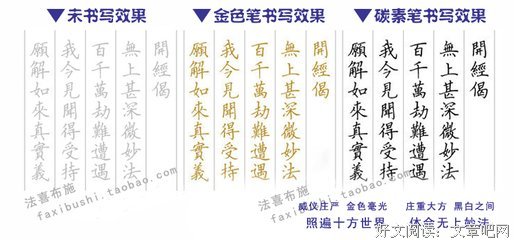

第二个字:“新”。就是要创新教育手段,让“古老”的传统文化以新的形式、新的面貌展现我们面前,让人们易学、爱学。传统经典义理深邃、含义丰富,但晦涩难懂,不符合现代人的欣赏习惯,很多人感觉“读不下去”。调查显示,在语文学习中,有52%的学生最害怕文言文阅读。传统文化教育要摒弃过去“训诂式”的教学方法,适应现代人的接受习惯,在教学方法、教学手段、教学载体上,融入时尚元素,借助互联网技术,开发一些图文并茂的内容,如图片、动画、音频、视频等,努力增强传统文化的趣味性、可读性。

第三个字:“用”。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”