《火烧圆明园》是一部由李翰祥执导,刘晓庆 / 梁家辉 / 陈烨主演的一部历史 / 古装类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

在想是不是没有话外音会不会更好,历史不是喊出来的,应于无形中唤醒民族意识。国外长枪大炮的轮番上演,八旗子弟根本无法接近其身,实力上是无法相抗衡的。有人曾说电影是欺骗的艺术,或许历史根本不如这般,但唯希望中国能有足够的实力保护属于它的一切,不要再忍受此侮辱;中国人能够自强,不要做鲁迅,老舍笔下的部分民族败类。

《火烧圆明园》观后感(二):有诚意的大制作,但离经典还有些距离

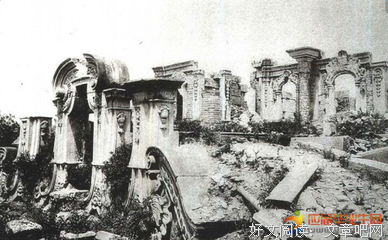

李翰祥的《火烧圆明园》讲述了英法联军借助军事上的胜利进驻北京城烧杀抢掠并焚毁有“万园之园”之称的圆明园的故事,回顾了那段中国人不堪回首的屈辱记忆,并警醒国人痛定思痛,奋发自强。

影片获准在紫禁城实景拍摄,大气的场景加上精良的制作,使得《火烧圆明园》具有了一种接近历史的真实感。

影片的叙事在慈溪与圆明园之间的摇摆不定以及突兀的旁白是本片的两个遗憾。

《火烧圆明园》观后感(三):饶有兴致

年纪尚轻,面若桃花的叶赫那拉氏刘晓庆勾引风华正茂,意气风发的咸丰皇帝梁家辉,突然弃用粤语改用普通话唱到:

艳阳天,艳阳天,桃花似火柳似烟。又早画梁间,对对,对对,飞春燕。女儿泪涟,女儿泪涟,奴今十八正华年,空对好春光,谁与奴作伴,谁与奴作伴

艳阳天,艳阳天,湖光山色入画帘。春满圆明园,双鹤,双鹤,交径眠,女儿泪涟,女儿泪涟,奴今十八正华年,天地一家春,谁与奴作伴,谁与奴作伴

《火烧圆明园》观后感(四):突然的买了这部片子

制作上来说算是当时的大手笔了。

这里面的刘晓庆还是很可爱的。

还好,没有让我觉得假和做作。

《火烧圆明园》观后感(五):太可惜了

帝国主义的卑劣行径,激发了中国人民反帝、反封建的斗志,毛主席说得好,帝国主义、封建主义与中国人民之间的矛盾,是中国近代的主要矛盾。

推荐大家重新读毛选,我是越看越有味,深深体会到,如果中国没有毛主席,中国人民现在还在黑暗中摸索呀!

这部电影是被民族主义冲昏头脑的完全失实的作品。当时在军事上,清军要骚扰联军补给线是不可行的,联军无论是士气、体力、科技、组织上都远胜中国人。在民心上,很多汉人是同情联军,不同情清军的。事实上,联军攻圆明园时,是被很多中国人领过去的。宫殿被焚烧后,远远没有现在那么荒凉,而是日后的中国百姓,把宫中的财务挪威己用,才导致今天圆明园的窘境。

圆明园本来是比当时先进的英法帝国资本主义侵略者要暴虐得多得外族封建统治者通过压榨汉人的财富、血汗而建成的。当它被侵略者焚烧后,却才能以被偷窃的方式,回归到人民——建造这宫殿的汉人手中。这不得不说是讽刺的正义。

在讲人权、促贸易的资本主义侵略者和无视人权、歧视体力劳动、禁止贸易的封建暴君面前,你会选谁?我选前者

《火烧圆明园》观后感(七):历史真相和影片谬误

这部电影是被民族主义冲昏头脑的完全失实的作品。当时在军事上,清军要骚扰联军补给线是不可行的,联军无论是士气、体力、科技、组织上都远胜中国人。在民心上,很多汉人是同情联军,不同情清军的。事实上,联军攻圆明园时,是被很多中国人领过去的。宫殿被焚烧后,远远没有现在那么荒凉,而是日后的中国百姓,把宫中的财务挪威己用,才导致今天圆明园的窘境。

圆明园本来是比当时先进的英法帝国资本主义侵略者要暴虐得多得外族封建统治者通过压榨汉人的财富、血汗而建成的。当它被侵略者焚烧后,却才能以被偷窃的方式,回归到人民——建造这宫殿的汉人手中。这不得不说是讽刺的正义。

在讲人权、促贸易的资本主义侵略者和无视人权、歧视体力劳动、禁止贸易的封建暴君面前,你会选谁?我选后者

《火烧圆明园》观后感(八):弱国无外交

历史课上历史老师边放边讲解的,刘晓庆非常貌美,历史老师还笑她现在比她以前还年轻。看完后回寝室的路上阳光普照,保定也已经过了倒春寒,满脑子都是玉兰在圆明园欲拒还迎的样子和艳阳天艳阳天桃花似火柳如烟。

因为一直处在温室中,对自己所建立的王国感到心满意足,没发觉已经在危险边缘,于是便看不见别人的进步,社会的飞速发展,忘记了物竞天择适者生存,最终残酷的现实会让我们睁开眼,可这时我们已经被时代所淘汰。

用铁骑去对抗枪炮吗?用文明去解决暴力吗?或是扮弱者得到一时同情?

只有将自己变成一块海绵,不停地,无限的,去吸收身边养分,不然怎么能安心去喝那一杯下午茶。

《火烧圆明园》观后感(九):看剧时的感想

英法联军火烧圆明园,这是写在教科书上的中国近代屈辱,而在中国近代屈辱史上还有多少事件无法被一一录入史书,还有多少没有写进教科书,还有多少是当代我们没有了解到的,他们是强盗,是禽兽,如此残害我国民,如此掠夺我们中华瑰宝,我们不仅痛惜我国的无数珍宝,痛惜我国人千万性命,更加为我们丢失的千百年文化文明,为我们丢失的国家尊严所痛哭,咆哮。看这部电影引发我想到了清末至抗日战争这段历史,人民承受的苦难,国家受到的屈辱,我们不是生活在那个年代的人,不能够感受到那个年代身为一个中国人心中的愤怒和仇恨。而我们了解那些历史大部分是教科书上记忆式定义式的一个句子,我们更深入了解那段历史那段中华民族扎在心底的记忆,不是为了增加仇恨怨恨和愤怒,我们铭记历史是要知道如何爱国如何维护一个国家的尊严和国格。除了今天被烧成废墟的圆明园建筑,当今我国还有许多瑰宝流落在外国,在异国博物馆,在他乡民间,在国际拍卖交易市场,请问那些手捧一幅中国古画的人看到他们的先人是用这种方式为他们抢到他们手上“属于他们的宝物”,他们是什么感想?

《火烧圆明园》观后感(十):娛樂化的愛國主義

小時候很多歷史知識來自於電影電視劇,愛國主義教育也通過電影電視劇實現。比如電影《火燒圓明園》就是以“優秀愛國主義題材電影”的代表受萬人敬仰。

《火燒圓明園》我看了數遍,當年不知何為風月片,當然就不知道李翰祥的大名,更逞論梁家輝的演技和劉曉慶的風情,只是深深地記得僧格林沁的蒙古鐵騎與英法聯軍先大戰於新河,僅剩七人七騎,後又戰於八里橋,全軍覆沒。如果說戰爭是最好的愛國主義的表演舞台,那麼這場曾經被我用小兵人擺擬過無數次的戰鬥,就是中華式愛國主義的直接寫照。在這裡,蒙古鐵騎就是中華民族的殉節者,那僅剩的七人七騎就是最後的愛國者。既然是殉節者,既然是愛國者,既然是我們現在所要表彰的行為,那麼這個“節”與這個“國”,也應該是我們的“節”與我們的“國”。於是,中國就成了滿洲帝國,蒙古鐵騎既是滿洲人最後的榮耀,那麼也就成了中國人最後的榮耀。

如此一來,我們愛的國豈不成了滿洲帝國,我們的氣節豈不成就了滿洲人的殖民主義?愛國主義在一部電影之後成了愛他國主義和為殖民主義背書,豈不貽笑大方?並不。愛國主義是意識形態的娛樂化手段,意識形態又是合法性的文字遊戲。於是我們會看到指鹿為馬的歷史,但終究迴避不了圖窮匕見的真相。