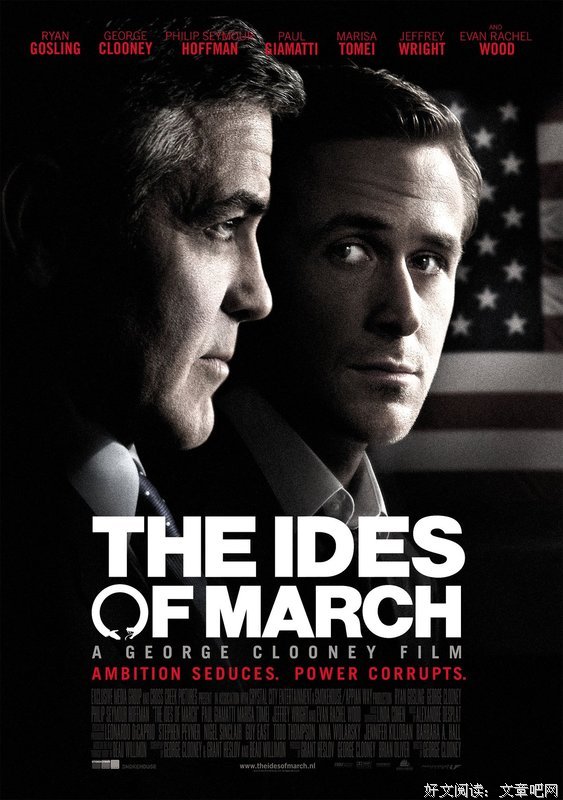

《总统杀局》是一部由乔治·克鲁尼执导,瑞恩·高斯林 / 乔治·克鲁尼 / 菲利普·塞默·霍夫曼主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《总统杀局》观后感(一):人生短暂,点滴太多,没有答案.....

下个路口,看到威胁,没有打警示灯,等待的就是后来者若无其事般的追尾。于是,坠入万劫不复的,就是你。体会过不经意的转弯,知道不经意却可能导致生命最大的转弯。

人生短暂,点滴太多,没有答案.....

史蒂文:当初的选择也是忠诚和纯真,只不过那么赤诚的自己,却显得幼稚而可笑;于是,你们选择了不相信我,保尔开除了我,总统放弃了我,连我想要保护的爱人也害怕我会出卖她而选择自杀;这就是人性吧,这就是信任危机吧;牺牲了一个我的纯真,得到的却是灿烂的圆满;聚光灯亮了,耳麦响了,看着我的眼睛,我的眼睛里的光破裂如碎片,那些你们,满意了吗?

瑞恩·高斯林紧抿的嘴唇,每次忍之又忍的咬牙切齿,每次吞在肚子里的委屈和愤怒,总让我如此印象深刻。

The Ides of March,三月十五日,传说中凯撒大帝一定会死的日子,传说中政治人物的宿命之日。原来,选择了相信和友情,一文不值。原来,选择了手段和务实,青出于蓝。史蒂文,既然选择了政治名利场,三月十五日何尝不也是他的宿命之日?

仍然选择幼稚的我还是忍不住想问:值得吗?

即使我知道那么多的迫不得已。

即使我知道改变是不知不觉。

也许再回不到那个原点。

后知后觉的是什么。

《总统杀局》观后感(二):遇到超级HOT的campaign manager就嫁了吧

走字幕的时候我身后的鬼妹说了一句Ryan Gosling is so damn sexy

今年靓仔电影好多啊

好像经过PHOTOSHOP的肌肉在西装里露出一点点边边实在是太性感了摔!!!!

乔治克鲁尼怎么选角的啊,真心没空脱离美色认真关注剧情了好吗!!!

一个纯真如紫菱,如萍,紫薇格格的年轻人

最后发现他相信的人全部都是ASSHOLE

唯一不是ASSHOLE的被自己间接杀死了

他们都是坏人,我们不跟他们玩儿了

:

吐槽一下内个萌杀全场的开场

【唯一相信的就是美国宪法】

可是你是加拿大人诶

《总统杀局》观后感(三):《总统杀局(The Ides of March)》:从天真到城府

http://blog.trivialfilm.com/2013/07/the-ides-of-march.html

总统杀局 The Ides of March (2011)

总统杀局 The Ides of March (2011)

总统杀局 The Ides of March (2011)

总统杀局 The Ides of March (2011)

下了很久的一部电影,在等了很久才有R3字幕后,把它看完了。

电影讲述美国一场选举的故事。男主角是一个候选人的竞选人,很擅长操控媒体。一天,男主角接到对手阵营的电话,竞选人要与他见面。男主角考虑一番后与此人见了面,此人告诉他自己阵营将会获胜,希望男主角过来帮忙。听后男主角慌了神,但并没有告诉自己的上级。几天后,男主角才将此事告诉候选人和上级。为此,两个助选人提出新策略,但候选人不同意新方案。同时,男主角与一个自己有好感的实习生发生关系,却候选人让她怀了孕。男主角很生气,但他还是帮忙筹钱带实习生去做流产。实习生做流产期间男主角得知自己被上级解雇,只因为他去见了对手阵营的人。男主角知道后非常生气,没去医院接实习生,而是去对手阵营提出加入他们。不过对手阵营不肯要他,原来这是他们的计谋,男主角就这样轻松的上当了。失魂落魄的男主角去找实习生,来到酒店却发现她因为服药过量猝死。男主角趁机偷走实习生的手机,并考虑一番后,用不存在的实习生遗书要挟候选人,让他回来帮助竞选并取代原来的上级。最终,男主角得到自己想要的一切,原来的上级则被扫地出门,同时选举也获得胜利,自己成为了成功人士。

这是一部比较好看的商业片,而且主题也颇有些意义,所以本片给我的感觉整体不错。但是影片情节却很一般,除了有那么一点点的悬疑色彩外,其他段落都是意料之中的,没有给我带来太多惊喜。换句话说,虽然电影看起来紧张刺激,却总是欠缺点什么。因此,作为一部商业片它是成功的,但还不算完美的佳作,不过它再怎么差也要比我前段时间天天看得艺术片好看!

电影主题不多说了。即通过电影故事表现了美国选举过程中的阴暗面,比如道貌岸然的候选人、不择手段的竞争对手、只图利益的新闻记者,以及选举中的各种权钱交易。用一句话概括,本片将美国式民主的真实一面完完全全展现在观众面前,让广大观众看清了这种“民主”的虚伪与荒谬。这就是电影要表达的,不过写到这里我也很佩服美国,这样的电影也能上映,美国政府还是很大度的嘛!

以上是电影表现的内容,至于可以联想的其他方面就不可多说了。只可意会,不可言传。

电影拍摄上中规中矩,是好莱坞商业片的常用模式,没有特别之处。唯一让我印象深刻的是片尾男主角那张凝重的脸,看起来好恐怖,人长得不帅就不要这样拍啊!此外,电影前半段的铺垫有些过长,其中大多是与具体情节无关的演讲、辩论,这些段落明显分散观众的注意力,影片应该直接进入主题,这样电影节奏可以更快捷。

本片演员巨星云集。George Clooney、Philip Seymour Hoffman、Paul Zara Paul Giamatti、Evan Rachel Wood、Marisa Tomei都是可以担当主演的角色,但他们都给男主角Ryan Gosling当了绿叶。只是这些演员的戏份都不多,表现也中规中矩,常规演出而已。Ryan Gosling的表现也是普普通通,与其他电影中的样子别无二致。总的来说,他们以商业化的演出诠释了这部商业电影,只是及格而已,并没有精彩的表现。

总结一下。这是一部比较好看的商业片,有点悬疑色彩,主题也很有意义,只是剧情漏洞太多,只能算是一部比较成功的商业电影。

Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood

序列:1078

The.Ides.of.March.2011.Blu-ray.720p.x264.DTS.MySilu

2013-07-18

《总统杀局》观后感(四):从阳谋到阴谋

真想不到斯蒂芬在被保罗开除之后会去找达菲,聪明如斯的他会不明白其中道理,也许乔治克鲁尼想用这个情节告诉观众,达菲约见斯蒂芬的目的,其实,大家都懂的,反而觉得斯蒂芬太傻,多此一举。从充满梦想的阳谋到冷酷无情的阴谋,斯蒂芬的变化贯穿全局,到最后,保罗在莫莉的葬礼上对他说,你看起来像一个老手,如果这算是一种成功,以牺牲自己的内心为代价,未免太大了。实习生的角色是剧中关键情节的转折点,不过真的很狗血,随着剧情的展开,乔治克鲁尼所塑造的莫里斯州长正面形象也逐渐坍塌,政治的阴暗面一览无遗。虽然大家都知道,政治是阴暗的,但,这种片子看多了总归很影响心情。。。

《总统杀局》观后感(五):You made a choice because it made you feel 'big'

aul: You didn't make a mistake. You made a choice! You called me and left a message to call you back that it was important. And when I did... you told me to forget about it. You chose not to tell me. Why did you make that choice?

teven: Because, Paul... I didn't think it was important.

aul: Oh, fuck yes you did! But you won't. Because you're curious. Because you felt flattered. Because you felt special. To think that Duffy wants to speak to you instead of me? Cause you thought to yourself... maybe I can get something out of this. Because... because it makes you feel 'big'?

aul的这段话过分犀利,人都会有像Steven这种混淘淘的时候,其实很多时候能有这样一个人及时拆穿你反而是件好事,只是当下面子上很难过得去,而中国人最好的又正好是面子。

《总统杀局》观后感(六):总统杀局:境外势力的民主乱局

实际上,“The Ides of March ”这个片名直译的意思是“三月十五日”,文言一点可以是“三月望日”。英文单词“ides”,在古罗马历中3月、5月、7月、10月的第15日,其余各月份的第13日。March是三月,片名也即自然是“三月十五日”。 Ides是古罗马历的说法,在这里相当于是中国文言文。把月中的十五日单独命名,其实中国也有,在文言中,“望”即是指的是农历的十五日,而“朔”则指的是农历初一。苏轼在《前赤壁赋》中的开头说“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。”就是说在宋神宗元丰五年(1082),岁在壬戌,他与客人在七月十六那天去赤壁泛舟玩。既是过的意思,既望就是过了望日的第二天,是十六日。十五的月亮十六圆,月圆之夜,苏轼“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”,好不快活一夜。

而“The Ides of March ”中的三月十五,在西方中也有典故,因为这一日是尤利乌斯·凯撒大帝的遇刺日,凯撒是西方历史上的明君,他于公元前44年的三月十五遇刺,这一天也就成了有名的凶日。在莎士比亚的剧作《凯撒之死》中,一个预言者告诉凯瑟,要“当心三月十五日”。所以“The Ides of March的”作为片名是一个象征,暗喻着某种争执上的阴谋和诡计。

《三月十五日》被意译成《总体杀局》的故事,直接针砭总统大选背后黑幕,更揭示出背叛、贪婪、虚伪等人性弱点。导演及主演乔治·克鲁尼一向对政治非常感兴趣,而且一向共和党不满,在2008年前后一度传出要竞选总统。而《总统杀局》也是在将故事背景放在了2004年的美国大选之上。说到乔治·克鲁尼的政治偏好,他对于非洲的苏丹问题就格外让人关注,2012年3月16日美国当地时间8点45分,乔治-克鲁尼因在华盛顿苏丹驻美大使馆前示威而遭逮捕。这件事让他名声大振,而在此前他不顾风险,携一把AK27直冲南苏丹,并投了南苏丹独立一票。他还与有人发起慈善项目,专注于解决苏丹、刚果东部的危机和军事冲突。而且,他还关注中国的政局格式,并对中国当下的统治者表示了他的不满,在2008年,他还是将人权问题与北京奥运挂钩的领军人物,他曾对北京奥运会的一个主要赞助商施加压力,并一度用恶毒的言辞污蔑中国。

其实,他污蔑的不仅仅是中国,在《总统杀局》里,他对于美国总统大选进行的解构,还有对于权力的嘲讽,力度也一点不小。故事,先是描写了一个光彩夺人总统候选人的形象,然后通过竞选班底中的媒体发言人的视角将整个选举进行了剖析,在在外人看起来充满希望的总统竞选团队背后的龌龊与倾轧一一揭露了出来,在其中,所有的光辉形象都一一被钩沉,变得阴险不堪。

电影放在2011年播出,而剧本则早在2007年就已经开始了准备,因为2008年奥巴马的当选,乔治·克鲁尼为了不给奥巴马添乱,为了不让人猜测,于是将电影押后,然后移到了2011年,也没有为2012年的大选添乱。因为《总统杀局》看过之后,对于西方的民主,实在是不再感兴趣,也无法再充满期待与敬仰。这些境外势力,他们玩的,已经不是一场政治,而是权力的游戏。

但是,我还是那句话,美国人自己再怎么批判自己的政治制度,对自己国度的政治运作进行怎么的解构与嘲讽,都是他们自己的事,显示的也不是政治黑暗这一面。恰恰相反,他们能够自由地批判自己国家的政治,就已经是一种莫大的进步了,而且政治生平,本来也不值得像CCTV那样去刻画,唯恐别人不知道我们不幸福。正是因为他们的政治清明,所以才会有故意挑刺的作品被制作出来,以制造政治清明的对立面,这样才能产生戏剧的冲突感。就像香港的治安,在全球内来说,都是一流的,但是香港的“警匪片”却一直很火爆,如果只看电影,还真的以为香港到处都是枪战到处都是治安危险呢。真实的情况恰恰相反,这只能说是本地文化的自信,压根就不怕你去制造冲突,那种在屏幕上的冲突,正好可以提醒大家,在生活中如何去防范。

如果说因为乔治·克鲁尼批评了境外势力民主的丑陋就成了左左的旗帜,那才是真的脑残,敌人的敌人不一定是我们的朋友。克鲁尼对于中国的苛刻已经证明了这一点,而且只能证明克鲁尼是一位真正对政治关心的人,他会看不惯所有政治黑暗,不管是我们,还是美国。

但,《总体杀局》无论怎么说都是一部相当不错的片子,它其中的政治冲突性,还有戏剧化反转的情节,都相当的不错。而且,即便是作为一部批判西方民主的片子,也可以拿来作为对于民主运作的参照,以便在真实的民主过程中出现片中的情况。

想象中学时候学过的课文《竞选州长》,作者是短篇小说的大师马克·吐温,记得在课堂上,老师带着对西方民主制度好一番剖析,带着我们批判西方政治的虚伪与肮脏。但再想一下,马克·吐温在他生活的那个时代就已经可以自由地批判自己国家的政治呢。而我们到了现在,还是不能,那么,究竟是别人真落后,还是我们假进步呢?不说也罢。

《总统杀局》观后感(七):政治就是场高难度的游戏

看完乔治克鲁尼自导自演的美国政治题材电影《the ideas of march-总统杀局》,刚好昨天也看到这部电影获得了奥斯卡最佳改编剧本的提名。在好莱坞,关于此类话题其实不再新鲜,不一样的故事,总是一样黑暗的政治暗箱,所以,莫谈政治。无论是哪个国家,哪种体制,哪个政党,政治都是一种控制的形式和手段所必要必须存在的,我们看到的听到的可能只是我们需要看到的和听到的。。

电影里菲利普•塞默•霍夫曼扮演的paul原则是忠诚,所以,当他看见stevie见了对手Duffy,无论什么样的情况和理由,都炒了他,他对州长是绝对的忠诚,但州长为了隐藏他自己的丑闻,毫不犹豫的在第一时间牺牲了他,无论他之前是多么的义正言辞有原则有规矩。实习生发现这一切不可收拾的时候,她无法判断,无法面对,从小生长在这样政治环境下的她面白这游戏的规则,但她不想伤害那个人,因为她再成熟也只是个20岁的女孩,像电影里强调的一样,所以她牺牲了自己。Duffy是这游戏的老手,所以当他发现对手拥有一个面对媒体的绝对人才的时候,选择了即便得不到也要让对手失去,奉承和谎言,whatever,只要达到目的,不在乎牺牲的是谁。时报的记者,为了换取有价值的独家新闻,可以牺牲肉体,即便是未婚夫知道也毫不在乎。电影里的每个人物都是这游戏里的角色,要想玩的好,就得明白,在这里,没有什么忠诚,没有什么友谊,you fucked up ,you out.不变的就只有利益。就像主角stevie一开始,他认为自己和paul的区别是他不是为了获胜,是为了他所相信的,这时候的他还不懂得规则,当他经历了这一切,面无表情的对记者说了句,对,我们是最好的朋友。这时候他才真正的入局。这时候也才有资格玩这场高难度的游戏。这里想到前段我们网络上沸沸扬扬的重庆WLJ事件,各种传闻各种猜测,我想这背后故事的精彩程度绝不亚于任何一部好莱坞政治大片,只是真相可能我们永远都不知道,更没法用我们的想象去把它搬上我们的荧幕,这就是我们的政治。不过好歹我们能在电影里可以看看美国的政治游戏,然后YY下什么时候我们也能拍拍这样阴谋论的电影。

还记得《时间规划局》里的马特.达蒙也是饰演一个年轻的总统候选人,其中一个细节另我印象深刻,就是他自己说连他的皮鞋的光泽度都是由身后的智囊团经过充分考虑破费心思的磨到一定的程度,不能太亮也不能太旧,必须恰如其分的达到它所需要呈现的那个程度,才能最合适的体现他所代表的那个阶层。-这,就是政治,高难度游戏。

《总统杀局》观后感(八):老乔治还是很帅

还好,有帅帅的老乔治可看也值了这百十分钟。

关于电影,说白了就是一个很大的局。理想也好,现实也好,挣扎也好,每个人都得拿出点虚伪与虚荣才能生存下去,看着光鲜完美的政客背面都些见不得人的肮脏事。电影里所揭露的政治是这样,现实的人生呢?

电影里高司令的完美人生一不小心毁在那个简短的约会上,看着是一个不经意的决定,但通过狡猾的对手事后对他性格的剖析发现,这似乎又是必然的。原来人生中好多陷阱其实根本是自己挖的,所以更多时候我们面对困境首先应该做的应该是反省。怨天尤人时会显得更蠢。

回标题。老乔治这部没什么发挥,继续沿袭他内敛的风格,除了迷死人的笑容其他能记得的并不多,怎么看都还是个优质帅哥,不像政客。在这片里头一回见高司令,豆瓣上一些照片看他留胡子更帅点。这部对他感觉不多,风格也是内敛吧。继续关注他。

《总统杀局》观后感(九):杀掉挡在利益前面的每个人

在影片看到中间,高司令想投敌却被拒,我开始意识到这会是一本不错的电影。而前面一直的铺垫,说实话我原以为这是一本很一般的电影。剧情到后面也越来越精彩,离间计,忠诚说教,高司令抛弃女实习生,他自己也被霍夫曼抛弃,而后来霍夫曼被克鲁尼抛弃,这也印证了政治上无感情,你利用我,我利用他,抛弃感情就象抛弃洗脚布一样容易。

有一点我觉得是电影上的一点小缺陷,常理来说,要竞选总统的州长睡了女实习生,肯定不会再让实习生再工作,难道州长昏头了么,把这样一个炸弹放在自己身边?后来果然女实习生下边嘴不严,勾引了高司令,上边嘴也不严,让高司令有了州长的把柄,有一个以后可以翻身的机会。

影片最后的结尾真的有讽刺色彩,原先是记者“朋友”了高司令,后来是高司令“朋友”了记者。话筒里一直强调的正直准则,而恰恰是政治人物最不具备的。这时的高司令已经完全与以前不一样了,他不是一个纯粹的助选队员,他已经变成了一个政治人物。

强大的演员阵容,好剧本,电影娓娓道来,让原本枯燥的政治变得生动,引人沉思。

《总统杀局》观后感(十):政坛相对论

看完电影,这么晚了,但还是想说两句。

全片充斥了浓重的政治色彩,显而易见。这倒是让我这个最近看惯了文艺片的人,有些招架不住。不过还好,没有被快速而陌生的政治对白甩掉。

其实政坛就是一个相对的东西,没有局绝对的正忠诚与背叛,有的只有你死我活。对立两方,可以互通一气;身为盟友,也可以背后一刀。似乎违反道德的事情,有加了政治背景就显得顺理成章。这让我想起了《鸿门宴》中的范增和张良,看似相像,确实有不同,但实质却并无差异。当steve被paul赶出竞选小组的时候,我并没有意识到steve会卷土重来。但是聪明的steve还是依靠自己敏锐的分析力和久经沙场的睿智将paul强拉下马,面对州长毫不怯懦,针锋相对,最终达到了自己的目的。而此时,回想paul当时所谓的“忠诚”,在steve面前不仅无力,更显得十分天真可笑。在这个黑暗的空间里,谁先弄死谁,谁就站在了“忠诚”的一边,而失败者,则被往往被无情地扫地出门。

在政坛之中,没有绝对的敌人和朋友。《泰晤报》的记者,跟steve在影片开始的时候在酒吧里聊天喝酒,显的十分亲近。而当steve与敌对方有过接触之后,记者为了自己的私利,撕下面具无情地想要爆料,这时候昔日steve的记者朋友也变成了他眼中的婊子。当最后steve成功了,记者又跑来与他接触,笑着问steve“难道我们不是朋友吗?”,此时的steve也回应“我们一直是最好的朋友”。这句话,多么讽刺!

在政坛之中,没有绝对的清和污,只有谁抓得住谁。就好像深处深渊泥沼,小心谨慎,洁身自好有时也没用。英雄难过美人关,州长和steve都犯了糊涂,而地位更高的人则摔得更狠,州长虽然最后竞选成功,但是前提还是屈服。为了弥补自己一时风流所留下的把柄,脱下了自己所谓坚固高傲的外衣,屈服在了被自己炒了鱿鱼的雇员面前,实在是可悲又可笑。当你以为你天衣无缝时,总有人能撕破你。所以,至敌人于死地,这才是上策。

在政坛当中,没有绝对的胜利和失败。当最终steve击倒paul的时候,他自身所承受的压力,也是巨大的,他失去了职位、信任还有实习生。当州长最终竞选总统成功之后,他也失去了太多,从一个领导者变成了被牵着鼻子走的人,他的成功该会有多悲哀。

而当实习生死亡之后,steve为了自己也为了她,惊人地迅速成长起来,并以实习生那些惨痛过往为代价换取州长的妥协,最后他成功了。在厨房交谈的过程中,州长和steve针尖麦芒,都不肯屈服。而当提到实习生的时候,州长最后还是选择了妥协,但steve眼里的一丝泪水却暴露了他内心真实的感受。他爱上了实习生,但她却因为眼前这个利欲熏心的人走向了死亡,此时的steve心里无比痛苦。他已然知道,在这个残酷而黑暗的环境中,他只能更无情!在steve成功之后,他变得无比地淡定从容。这说明,他已经不再是那个竞选小组的智囊,俨然变成了一个成熟的复仇者。steve以自己的策略帮助州长竞选成功,但可想而知此时彼此的关系却不是从前,成功背后蕴藏着更多的危机。

政坛是一个充满变数的空间,黑暗无光。而每个人只能摸索着前进,谁也看不见谁,谁更操控不了谁。其中的任何事物都是相对的,没有绝对性。什么是智慧,什么是天真;什么是忠诚,什么是背叛;什么是盟友,什么是敌人;什么是你,什么是我。政坛的游戏,任何人都伤不起。

政坛,可以让白痴变成军师,这是真的。steve从一个一心只为竞选的智囊团成员,经历了敌人诱惑,记者翻脸,同伴背叛,州长解雇,爱人死亡等等一系列屋漏偏逢连夜雨的挫折之后,也发生了从内而外的蜕变。由单纯变得复杂,由智慧变得狡诈,由工作走向复仇。悲哀的环境,引发了悲哀的事,造就了悲哀的人,但却都在意料中。影片的开始,steve全心全意帮助州长竞选,却在结尾时变得完全政治化,不禁让人感叹其中多舛的经历。

影片向我们揭示了真实的政局生活,也向我们敲了警钟。试问,这难道就是我们梦寐以求的自由吗?

说到最后,想起TC,心里一阵唏嘘。其实我们的世界也是如此,但深处里面的人,或许都是不是相对的,都是绝对的。