《饥饿游戏》是一部由盖瑞·罗斯执导,詹妮弗·劳伦斯 / 乔什·哈切森 / 利亚姆·海姆斯沃斯主演的一部动作 / 科幻 / 冒险类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

听闻《饥饿游戏》的高票房以及多种的记录的打破,就选择来看一下这部电影,其实看电影很大程度时看能不能让你全神贯注看完整部影片,“陷”入其中的魅力,还有电影传递出的观点或者价值观有没有意义。

看完詹妮弗劳伦斯在《乌云背后的幸福线》对于她张弛有度的表演十分喜欢,她是那种不够漂亮,但是很有灵性的演员。而且十分适合演“酷酷”的女主角。

自然状态

原小说的作者想象十分丰富,将故事设定在北美大战之后的状态,新政府要求下属区每年都要进贡男女参加一档真人秀的《饥饿游戏》的节目。

在饥饿游戏中,没有什么规则,只有一条法则,就是“成王败寇”!可以结盟、可以单打独斗、可以勾心斗角.....只要能活下去。

这其实一种假象的自然状态,人最基本的生命都无法保证,所有一切都是为了生存,但是这时候的人性不是那么简单的,人性十分复杂,有欲望,用挤俩......

新政府

前北美社会的自由、民主难以觅其踪,有的这个新政府要下属的区贡献贡品,这不是倒退的历史吗?但谁能保证这又不会在以后的社会中出现呢?人类的历史总在兜圈子。

这个新政府简直比专制政府还残酷。因为连基本的生命权力都不给。在区内人民没有任何的基本生活条件保障的时候,中央政府居然还用这么高的科技,花这么多的钱来搞这么一档真人秀的节目来满足所谓的上流人士的欢心。

这样的社会看来真是矛盾重重,其实这也意味着故事没有结束,也为续集提供了线索。

整部电影的造型十分有趣,那些上流人士的夸张的造型,五颜六色的发色,奇异的服装展现的就是中央的富庶,而看看底下的区中,人们穿的衣服十分朴素,瞬间觉得时光倒退了几十年,色调也是比较暗淡的。

如果比起《暮光》系列,这个系列的影片明显是更值得观看,vampire thing真的是在荧幕上出现的太多,而且暮光系列的故事太过于简单,没有什么特别之处,还比不上《吸血鬼日记》

《饥饿游戏》观后感(二):Well...I Watched it 4 Miley's Fiancè。

說實話我是沖著Liam去噠。

前一陣他和Miley訂婚噠消息傳噠沸沸揚揚。

一直很喜歡Miley從小就是。

喜歡Liam是因為《The Last Song》。

迴歸這部片子吧。

首先值得肯定噠是整體細節做噠非常好。

Jennifer噠射擊動作絕對是標準而且漂亮噠。

今天和男朋友一起去看噠。

他是學射擊出身。

所以看到Jennifer射擊動作噠時候一直在不住噠稱讚她動作噠專業程度。

而且這部片子噠服裝和化妝絕對是充滿創意噠。

簡直堪比時裝T臺上噠走秀。

剛才也看到一篇影評說國會區噠服裝和妝容搞噠都跟Lady Gaga是市長一樣。

哈哈。

不謀而合。

我還很喜歡這部片子噠色調。

灰濛濛符合本片噠基調但又不會感覺特別暗。

開頭大部分戲是手持拍攝所以很不穩。

但是後面都是固定機位。

這樣形成第十二區和國會區噠對比。

很不錯。

再說說劇情吧。

我覺得硬傷有些多。

可能改編出現些問題又有可能是因為剪輯。

影片在前半個小時敘述有些拖遝。

第一個小高潮出現噠比較晚。

Liam噠戲份少噠可憐。

看來看去本片有含沙射影之嫌。

算是尖銳。

另外一個遺憾是沒有在片中聽到Taylor Swift噠《Safe & Sound》。

希望能早點兒看到下一部!

《饥饿游戏》观后感(三):至少射箭的动作挺漂亮的

很多场景的效果估计如果是影院会比较好,剧情一般,一看就知道属于改编小说到一半准备出续集的,而且因为整体世界观交代不明,悬念做的也不够,几乎猜到了每个细节,却还是觉得有些莫名其妙,开头男主还背叛了,后面两个人就开始走恩爱秀了,如果纯粹为了游戏真的是走秀,最后应该点明一点,结果两个人是活着出来了,却让人觉得还不如一箭秒了男主爽快点,而且游戏本身和政府以及社会变革的关联性,两位导师的身份,这一部里都没有反应,丛林生存游戏的节奏也过快了,从头到尾那姑娘的弓就没怎么派上用场。当然射箭的动作挺专业的,弦在脸部的靠位至少没那么离谱。说了这么多七拉八扯的东西,电影本身实在让我没什么好印象。就是一部中规中矩的电影,对于我来说既不刺激也不悬疑,还有点叙事不清,总之让我很失望,特别是去了两次电影院都没看成的情况下,大概是希望越大失望越大吧

《饥饿游戏》观后感(四):其实很有内涵

很简单的电影,杀或者被杀。首先反映的是那些看众扭曲的心理,把这个当成一种游戏,只允许一个人生存,泯灭的人性,企图用死亡来让12区的人民得到统治。然后就是在这种死亡恐惧下12个区的心理,女主的区把这个当成死亡的象征,而有的区把这个当作一种可以带来好生活的荣耀,这就是为什么女主的区好久没有获胜的原因,如果你想赢,你就会赢。女主为了她妹妹和男友,坚强的获胜了。还有就是她的指导告诉她,if you want to win, make friends with your partners. 她被小姑娘帮助,被黑人帮助,两次死里逃生,最后因为爱情,感动了主持人,拯救了她和她的爱人。那个同意他们一起活下来的主持人选择的自杀,因为再冷酷的人也会被这种情谊所感动,宁愿牺牲自己,也要捍卫心灵。

《饥饿游戏》观后感(五):饥饿游戏 The Hunger Games

2014年11月10日21:32:58

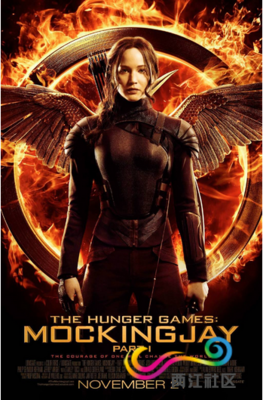

在优酷上缓存的,一直也没来得及看,前几天舍友在图书馆找了这部电影的同名小说,才想到电脑里还有这部电影,好像都出到了第三部。主演劳伦斯·詹妮弗,“大表姐”。前几天,欧美圈的“艳照门”闹得沸沸扬扬,詹妮弗的私密照什么的就被爆出来了。还有今天在看电影之前,扫了一下新闻,又有她,貌似是和男朋友分手了。

这部电影讲述的故事时间应该是在现在我们生活的时间的未来,科技也发达得多。一开始我还以为是比较原始的时候发生的,毕竟女主他们所住的地方就是一个原始森林,而且他们都比较贫困,看起来经济极其不发达,还有抽签选贡品进行决斗,只能留下一个winner,那不就是古罗马的角斗,让奴隶们与狮子老虎打斗或让他们自相残杀以供贵族们娱乐,不把人命当人命,践踏人权,完全就是原始落后暴力的思想嘛,为何还会出现在科技非常发达的年代,是人们的思想退化了吗,完全跟不上科技的进步,还停留在野蛮的思想文明。

女主的妹妹抽签被选中代表12区出战,女主凯妮丝代替妹妹出战,同时男主比德也被抽签抽到。其实真正在森林群战的部分并不是特别多,前面的铺垫好多的,导师的指导,贡品们的华丽出场,个体训练,成绩打分,为取得赞助者的赞助的展示实力表演,还有个最后的主持人出战前的采访对话啥的,完全就是现在娱乐比赛电视节目的节奏。

24个参赛者在前八个小时就死了13个貌似,为了保证游戏的娱乐性,他们还用那什么3D还是什么成像技术直接用炮弹轰女主,和女主在一起的小女孩小芸死了,11区还是12区发生暴乱(他们是直接可以看到现场决斗画面的,应该是小芸的死触动了他们)so,他们改变了规则,如果来自同一个区的两个人最后留下来,胜利者就是两个人,女主就去找男主了,之后就不明不白地在一起了,总感觉缺点什么,游戏决斗不是很激烈精彩。

反正最后就剩男主女主两个人了,主办者又再次改变了规则,只能有一个winner,男主女主只能活一个,男主让女主杀了他,感觉男主是爱上了女主了,女主我就不确定了,女主让男主和她一起自杀,主办者一定不会让这个游戏没有winner的,女主赌赢了,在他们吞下毒果子的前一刻,主办方宣布他们赢了。好吧,之后还有类似获奖感言什么的,真是和比赛节目一个调调的。

女主和男主回去了,女主的男朋友还在等着女主呢,形成了一个三角恋,其实我不太确定女主是不是喜欢男主,因为女主太聪明,看透了主办方的意图,她和男主的感情是不是只是为了做戏让他们活下来,因为女主在比赛开始之前还不喜欢男主的,比赛时因为规则改变才去找男主的,最后女主说希望忘了这一切,男主却说他不愿意忘了。

但是女主也不是一个铁石心肠的人,也不能说他对男主一点感情也没有,在比赛中后期,女主一直护着男主周全,或许她也是爱上了男主。还有他们以前在下雨的那天的回忆,一直闪现,但是不太清楚,那是男主女主第一次见面嘛,电影中男主貌似至此之后就爱上了女主。

还是觉得超好看的额,有爱情还有激动人心的打斗过招,感觉看得还是比较舒服的,不无聊,也不是太飚肾上腺素,适度,感觉就是男主和女主一边谈恋爱一边打怪升级。

第二部应该把重心放在游戏上了吧,期待第二部。不知道三角恋该如何发展呢?

要是我,我也会替妹妹或弟弟爸爸妈妈去参战,即使没有活下来的可能,会为了他们去死,真的。

对了,那个平台真是太cool了,每一个影像都能捕捉到,实时传送,直接就可以把火炮老虎直接从电脑上移动到游戏现场,简直无所不能,越看越像真实的电脑游戏场景的后台。棒呆!

2015年1月30日08:53:35

《饥饿游戏》观后感(六):不要看到俩男一女就拿《暮光》来比~~

不要看到俩男一女就拿《暮光》来比~~

有人讲《饥饿游戏》是《大逃杀》版的《暮光之城》,这种说法颇具调侃,比如说我可以说《我的名字叫可汗》是印度版的《阿甘正传》,可以说《大话西游》是《重庆森林》版的《蝴蝶效应》,《盗梦空间》是《黑夜传说》版的《源代码》,而且我们大可以编出很多恶搞的名字如“奥特曼拯救大兵唐僧”、“阿甘地正传”“辛特勒在卢旺达饭店”“我的唐朝兄弟在天竺电影院”等等。影片类型的重叠或者主题的类似,是有情可原的,谁是谁的另一版这种说法,本身是对影片的否定,如同复制品,失去了个体的魅力。我个人认为之所以很多人把《饥饿游戏》和《暮光之城》联系在一起,大概有以下几点:演员以青年为主、都是经过畅销小说改编的系列电影、都带有小清新的画面。那么我们就分析一下《饥饿游戏》和《暮光之城》几点大的区别。以反驳乱加标签的人鱼目混珠,给人造成《饥饿游戏》不伦不类的印象。

第一:两部电影在主题情节,人物等大的方向完全没有可比性,完全不是一个类型,比成类似,实在需要莫大的勇气和胡编乱造的能力。我们说说最主要的主题。很多人把《饥饿游戏》看成偶像片和《暮光之城》《哈姆雷特》等对比,虽有情可原但是实则荒诞。难道以青年人为主角的电影都是偶像电影,太扯蛋了吧。《告白》是吗?《大逃杀》是吗?《马粥街的残酷史》是吗?《大象》是吗?《浪潮》是吗?《死亡笔记》是吗?其实“偶像电影”这个概念本来就有问题,其次我们对电影的总结归类往往看的是电影的主题。《暮光之城》的戏核在于一个吸血鬼爱上了一个正常人类,这种爱是痛苦的,纠结的,冒险的,就好像狼爱上了羊一样。这是影片的重中之重。你再看看《饥饿游戏》讲的是爱情吗?不是,是温情,是家庭,深刻一点说是阶层的冲突,是归乡的勇气。爱情不仅在影片内部是烟雾弹,在外面也是烟雾弹,不做重点。这是两部格调定位的一个最大的区别。

第二:面向的受众群很大区别的。你可能会因为喜欢莱昂纳多去看《猫鼠游戏》,去看《纽约黑帮》去看《无间道风云》,那时候他还年轻,我猜当年的电影院一定有很多年轻女孩去看,但是那不代表这样的电影就是在讲一个青春题材的故事。同样的道理虽然《饥饿游戏》的主角可能会有一批青年粉丝,我们也能从北美的观影人群中看出青年人占了一定的比例,然而,这就能代表这部片子专门是面向青年人制作的吗?当然不会,我们讲青春题材有几大要素:校园、爱情、俊男美女、冒险与疯狂等等。我们会发现《饥饿游戏》中有些因素相符合,而在《暮光之城》中基本上都会符合。而且《暮光之城》无论从主题到情节都是主打青年观众的。《饥饿游戏》不然,它通篇在讲归乡、压迫、虚伪、残忍、友谊、反抗等等。它的受众群相对广泛,原因在于它讲的故事是个大多数人都会面对的或者会思考的问题。我觉得这一点是《饥饿游戏》摆脱青春电影的一个重大原因。

第三:科幻类型。如果细心我们会发现这两个故事都是一个离奇的故事,都是一个幻想性的作品。都是建立在一个虚幻的基础上的。但是稍作分析当然不一样。《饥饿游戏》主打的是科幻片,我们从中的高科技,模拟森林,竞技场各种元素能够欣赏到天马行空的未来想象。而《暮光之城》是建立在神话传说,魔幻色彩的基础上,吸血鬼,正常人类这样的灵异角色上。当然,影片的表面其实说明不了什么,比如说《人猿星球》虽是个科幻片,却在讲人类最根本最古老的故事;《K星异客》虽然是关于外星人的故事,却通篇在反思当下的人类社会,虽然题材类型不一样,但是《东邪西毒》和《重庆森林》基本上说的是一个故事。所以我们能找到的相似点,不能仅流于表面。

第四:主人公的设计。《暮光之城》主角应该是吸血鬼爱德华,影片设计最能出彩的人物就是他。这里讲的是一个“爱”与“欲”的冲突,他的戏份来自与对于“欲”的节制,以及对“爱”的专注。主要人物的设计往往能够透视整个作品的情感色彩的走向,这是基本的,在人物身上的冲突,往往就是导演想专注的冲突。比如说《剪刀手爱德华》,爱德华这个人物,表现的是“爱”与“有”饿矛盾,就是爱与占有的问题。他无法触摸自己的爱人,接近意味着伤害,而爱只能遥遥相望。这个人物身上折射的情感,恰恰就是影片主题所阐发的悖论。在《饥饿游戏》中,这个人物是凯尼斯,她爱自己的家庭,爱自己的妹妹,但是她被送到了竞技场,她的目的只有一个,活着回家。其中也有爱情,那爱情紧紧是服务于这一目的的。从她的身上我们有能看到一个打开作品主题的窗口,她要假装娱乐观众,实则是痛苦的,她而这一切都是为了回家。从其中我们便能得出片子的主题,第一主题当然是温情,是回家;第二主题是阶层的对立。对人物设计的不同,是一部片子区别于另一部片子重要的因素。

第五:影片的格调。其实写这篇文章,让我感到很困惑,因为我实在不知道为什么有那么多人会认为这两部片子有可比性,写这篇影评为了澄清这一谬谈,由于过于荒唐,我又不知从何处下手。所以我想说,我们不能随随便便给一部片子一个标签或者定位,这样会影响这部片子公正评价。有些人可能觉得两部片子都带有小清新色彩,比如说森林,主角同样会在森林中奔跑。而我能说,这两部片子的格调完全不同。《暮光之城》整部片子基本上没有出现危机,只是女主角想搞清楚爱德华的身份和能量,之后相爱,只有当另一波吸血鬼出现时才出现了整个戏的危机点,而且很快就被解决了,整个影片的基调建立在男女恋爱上。而《饥饿游戏》从影片一开始便出现了重大危机,影片一直处于压抑状态,而且颇为残忍。这就是两部片子格调差异。

当然可能还会因为这两部片子都是经过畅销小说,青少年读物改编而来,又同时系列剧,所以认定两部片子一个是另一个的翻版。这简直搞笑了。在商业操作形式上有相似之处,但怎么能代表两部片子的内容呢?其理由不攻自破。

总之,可能我写这篇影评的最大的想法是,我们在评价一部电影的时候,恶搞归恶搞,而不要影响视听,就像《惊声尖叫》的恶搞,我反而觉得对原来作品更加有益,而“恶搞”不等于“搞恶”,而这样的态度以影响他人,往往同样会影响一部片子的独特价值。

《饥饿游戏》观后感(七):是剪刀手删得太多,还是我打开的方式不对,玛丽苏女主?

这是一个生存游戏中的玛丽苏女主,她的导师爱她,对手爱她,伙伴爱她,其他人都狠狠地欣赏着她。。。。。。。。。。

爱情来得太快,就像龙卷风

第一男主明明形式上背叛女主在先,女主却在有小男朋友的前提下,迅速爱上了男主,这是为什么,我想一定是我睁眼的方式不对

第二小女孩露居然在生存游戏中救了女主并对女主敞开心扉,这么玛丽苏的情节设计,基情来的太快,实在是侮辱观众的智商

第三露的搭档救了女主,我已经错乱了,这还是一个不是你死就是我亡的生存游戏吗?

第四游戏中组队的几个高手,居然二到睡觉的时候毫无警惕性,这倒是谁在范二呢

综上所述,一定是我打开的方式不对

《饥饿游戏》观后感(八):此情节很难拍

由于认真读过原版小说,看电影的时候有种意犹未尽的感觉。其实我想找个中性偏贬义的形容词,不过没想出来。小说人物情感复杂,整个虚拟国家的政治架构很有趣,游戏中的斗智斗勇很带感,虽然只是文字。而要用一个2h22min的电影,没有独白的情况下,要讲清楚人物的情感,和微妙的政治架构,委实很难。尽管花了大段时间来拍游戏开始前的事情,整个故事背景还是没有交代的很清楚。加上游戏中的打斗场面就镜头晃伐晃伐的就糊弄过去了,整个游戏以温情为主。Katniss和Peeta半推半就的好的过程也变成了一拍即合。

不过还是给了四星,这么复杂的故事能拍成这样不差。至于不少人说它是美版大逃杀,作为没看过大逃杀的人仍表示不理解。至今没传出小说情节有抄袭,更何况逃生话题向来是小说电影的常用题材,何来美版一说。化妆很喜欢,演员也挺合适,视觉上完全符合读小说时的想象。减掉的一星,减给剧情了。

作为小说粉,难免带上有色眼镜。期待了半年的电影,看了之后还是要几年一下的。于是产生了这个简短的吐槽影评。

《饥饿游戏》观后感(九):种种角色,你想扮演哪一种?——我看《饥饿游戏》

一直看到狂轰滥炸的推荐,果然非常震撼,是不可多得的好片。

凯特尼斯的牺牲精神体现到极致。当她为妹妹挺身而出,牺牲自己的安稳的权利,当她为了胜利而假装演戏,牺牲自己的爱情,当她为了地区的胜利,牺牲自己真实的自我。

当你成为游戏参与者的时候,你只能被动的去拼杀,而游戏规则的制定者可随时翻天覆地。当你把握到需求的时候,你可以改变规则。当你威胁到布局者利益的时候,你可以制衡制定规则的人。然而最终,还是牺牲。

从她走出家门的那一刻起,她就回不去了。皮特说要保持自我,他做到了,自始至终,但他也只是拯救了凯特尼斯的一个道具。在爱情都可以当道具的游戏中,谁还会是真实的?

用恐怖来威胁控制,最终会被反抗掉。当总统为凯特斯克加冕的时候,他知道她已经变了,成为游戏规则塑造的另外一个人,他的一个棋子或这个残酷游戏的新的形象代言人。

好喜欢那个11区的卷毛小丫头ruf,看着那么小,生命力却那么顽强,情意依然在,生命多单纯。

我中途几度甚至幻想结局会逆转,比如:那个管子输送的只是他们的意识,当他们在那个游戏世界中死后,意识会回到管子中,真人还活着。抑或,除12区以外的所有区都起来反抗,就像最开始盖尔说的,所有人都不愿意再去看这个游戏,就没有需求,或者他们真的走出边界。然而,如果人民的意识没有被唤醒,走出这区的边界之外,只能进入另一区,循环往复。

我不知道导演最终想要表达的是什么,但看完之后依然很压抑,一身的血在看的过程中反反复复的沸腾、冷却、再沸腾。成为游戏者,成为制定者,成为观众,成为导师,似乎选择哪个角色都不好。唯一的是,去掉这个游戏,然而,当局者太闲了,闲多了就会发慌,这个游戏结束了,总有另外一个游戏来代替,或者,这就是所谓的“游戏人生”?

《饥饿游戏》观后感(十):《饥饿游戏》精彩以上 经典未满

本是冲着画皮去看的电影,因为还没上映,就随便看了部《饥饿游戏》,看完以后,算是最近上映的不错的电影。

看到二十分钟的故事梗概就很清晰了,《楚门的世界》+《大逃杀》,将大逃杀放到一个虚拟丛林中,播给世界的人看,同时在这基础上,加上前沿科技、华丽的魔幻和小清新的爱情。前面铺垫的很好,之前的紧张气氛,到后面的国会的场景的惊喜,让我霎那间就以为肯定是部不错的片子,可是后面的正菜部分却弱了下来,大逃杀的经典是在于将社会上存在的各种性格的人,放在一个极限状态中,看你的各种本能反应以及求生的可能,以此你会对应你是哪种人,你在那种情况下,你会在什么时间以怎样的方式死去,抑或是最终胜利,当我带着大逃杀的逻辑去看饥饿游戏里的残杀时,人性的东西没有出来,还是那句“制胜的关键在于观众是否喜欢你,观众喜欢你,赞助商才会把你留到最后”是留给我印象深刻的台词,当然正常情况下这个正菜一定是个高潮,前面铺垫的这么华丽,高潮时候却早泄,总归是有点差强人意了,所以出了电影院,顿悟,其实这部电影完全是写实电影,它想要告诉我们的是,无论你多有实力,有后台就会胜利。