《德黑兰禁忌》是一部由Ali Soozandeh执导,Elmira Rafizadeh / Zar Amir Ebrahimi / Arash Maran主演的一部动画类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《德黑兰禁忌》影评(一):无处不在的性压迫

《德黑兰禁忌》这部动画片有点特别,画面并非完全“动画”而是通过实拍演员,通过后期转录成动画而来。所以,这部动画片的“表演”格外真实,给人一种不一样的观影体验。导演这么做可不是因为自己的什么艺术追求,而是因为这部描写“德黑兰禁忌”的电影不允许被真人伊朗演员演出,电影还没拍,讽刺意味就喷薄而出了。

很简单,因为丈夫不答应。

妓女带着孩子找法官求情,“公正”的法官说这忙我帮不了,不过你可以当我的情人。

法官给了她一处公寓,那房子是她从来没有住过的好地方。

妓女向邻居介绍自己是新搬来的,她是个护士。

邻居一家人很好,孕妇刚刚怀上孩子。丈夫看上去很老实可靠,在银行工作。

上过大学的孕妇不甘心当家庭妇女,她想外出工作,就差丈夫的许可了。为了工作,她曾经偷偷堕过两次胎。

住在附近的音乐人是个穷学生,有时在夜店打工。一次玩high了,在厕所啪了一个姑娘。

转天那姑娘就来电话了,说自己是个处女,并且马上就要结婚,男生必须掏钱给她做处女摸修复手术,不然未婚夫肯定会杀了他们俩。

男生机缘巧合把跑丢的孩子还给了妓女,妓女说会报答他。

妓女这天接客时碰到了熟人,邻居家的好好丈夫。丈夫求她不要说出去,算欠她的人情。妓女想了想,求他帮忙给男生贷款,算是回报。

男生拿到了贷款,但是人却不见了。要结婚的女孩对妓女说,修复处女膜是真,但根本没有未婚夫,她听说迪拜有老板喜欢伊朗处女,那个“未婚夫”只不过是皮条客。

孕妇和妓女成为了好朋友,一夜俩人喝了点酒都很高兴。于是开玩笑打电话给小区的临时清洁工,妓女说着淫荡的话勾引他,没想到看上去唯唯诺诺的清洁工顿时上钩。俩人大笑着挂了电话。

被耍了的清洁工不肯罢休,在小区内扬言一定会把这个女人找出来。

孕妇慌了,接连收到清洁工打来的电话,但是她不敢接。终于清洁工找到了好好丈夫,说明了一切。

孕妇倍感羞耻,她带着丈夫为腹中儿子做的风筝,跳下了公寓大楼。

三个德黑兰故事,三个伊朗女人。

在伊朗,生为女人,我很抱歉。

电影一开始就是新闻里播放着伊朗女人必须戴头巾的新闻。这给整部电影打下了基调,女人的枷锁。

从出生开始,女人就是那个父权社会里男人的附属品。结了婚的女人,没有丈夫的允许,他们什么都不是。

男人对女人的压迫总结起来就是一个字,性。

但又不完全是性,它是从性开始的一套完整严密的系统,千百年下来成为自然,成为传统,成为宗教。

戴头巾这样的事情都无法做主的女人,还有什么事情可以做主呢?

三个女人中,反而是那个混迹三教九流的妓女活得更加游刃有余。既然不能改变规则,那就只能适应它。

或者离开这个地方。

男生教钢琴家的贵妇,还有做假证明的大哥都在聊着离开这个地方。

《德黑兰禁忌》这部电影在叙事上并没有太多创新,国内很多“独立电影”都有着类似的手法,直白的控诉,用力抨击这个荒诞的社会。

最近看了三部电影,国内的《暴裂无声》,韩国的《燃烧》,再有就是这部《德黑兰禁忌》,主题意外地都有类似,社会的压迫,阶级的压迫,性别的压迫。

面对这些压迫,艺术工作者用自己的方式反抗,不过效果甚微。

一个颇有讽刺意味的现象,本来受众应该是底层人民的电影,观众却是喜好文艺片的小资们。

历史课本上经常会提到一种表述,历史的局限性。

这些压迫,也许都是历史的局限性吧。任何人都无法凭着一己之力改变什么,但所有的声音都会一点一滴地加速历史的推进。

很多看过《德黑兰禁忌》的伊朗人都有一种看法,即电影中的描写很多都是过时的,现在的伊朗已经有了很大改善。

我想导演如果听到这样的反馈,希望他第一反应不是对自己的失望,而是为祖国感到开心吧。

《德黑兰禁忌》影评(二):政教必须分离

在伊朗这个政教合一的伊斯兰国家,法官前脚逼良为娼(真的是在逼良为娼啊!!!),后脚就向别人说教伊斯兰价值观。女性在外面必须被强制戴头巾。怀孕的妻子就因为一通玩笑电话,竟被逼的跳楼自杀。青年人因为发生了婚前性行为,怕被判处绞刑,吓得逃离了这个国家。宗教成了为某些人谋取贪婪、肮脏利益的工具。反倒那个看透这一切的妓女,却在那样的环境中生活的游刃有余。在这样的国家,什么事情都会被扣上宗教的帽子。宗教已被绑架、宗教已被玷污。想想以前的欧洲,政教合一的结果是什么,就是黑暗的中世纪。信仰是个人的事情,为什么非要被绑架在政治之下,去控制那些甚至都不相信这一套的人呢!?古兰经中说好的信仰绝无强迫呢!?让宗教信仰更单独纯粹些吧,不要再成为政治的工具!

《德黑兰禁忌》影评(三):德黑兰不需要眼泪

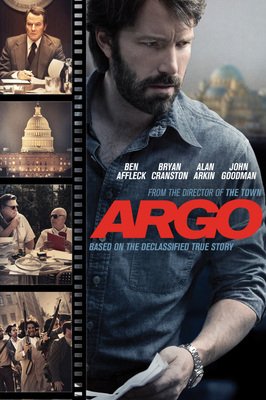

1979年的伊朗革命,将整个国家拉回了更加森严的伊斯兰政教合一的规范之下,信奉伊斯兰教的政府视西方社会为堕落典型、以声色享乐为道德沦丧。《德黑兰禁忌》的海报上那对热烈拥吻在一起进行人类交配行为的青年男女,正在毫不顾忌地违反伊斯兰教义,而背景里德黑兰街道的建筑墙上,刷着裹黑色缠头大胡子的总统鲁哈尼和伊玛目哈梅内伊的头像,表情肃穆,凝重的目光似乎落在前景中的男女身上。

这副海报,充分诠释了电影所要表现的德黑兰的红与黑:,一面是极端渴望性解放、世俗化、自由化,一面是在竭力维护伊斯兰世界的绝对纯洁和传统,而这两面却无一例外地在向内崩塌、向外腐蚀。

这部电影会让你有一种:“原来你是这样的伊朗”的感叹,《德黑兰禁忌》在诸多方面都突破了你对伊朗的想象。

旅行指南通常会告诉你,想要去伊朗玩,那就不要想找太多乐子,除了水烟店还能在街边找到,连酒都不可能公开贩售。当你打开《孤独星球》想要在德黑兰找家夜店寻欢作乐,经验丰富的作者会告诉你:“想得美。”

同样,审查制度森严的伊朗文化界,更不会允许有色情倾向的画面出现在电影中。我们并不是第一次在伊朗电影中见到性工作者,在《生命的圆圈》中披着豹纹头巾、脚蹬高跟鞋的风尘女子被警察投入监狱;《推销员》中从未出现过的神秘女房客只有高跟鞋、性感衣物和一沓现金暗示着她暧昧不明的工作身份。

我们也不是第一次看伊朗青年们谈恋爱——虽然这个国家的电影通常以天真深刻的儿童题材而闻名世界。《橄榄树下的情人》里男女主角谈恋爱、闹别扭也只能谨小慎微地保持距离,连目光都几未触碰。在《德黑兰禁忌》中,亏得真人数字转码技术的帮助,一切不可能都变成了可能,一切底线都被突破。

德黑兰街头的性工作者的接客站点和服务项目终于大白于天下;以往电影镜头中从未露出头发和肩头的伊朗女青年也终于穿上了吊带背心,在德黑兰地下夜店中和伊朗男青年一起放浪形骸、贴身热舞,顺便来一发“厕所炮”;伊朗伊斯兰共和国的未来——男大学生们也可以随随便便地在宿舍飞飞叶子、享受性服务外卖,解决无聊空虚的上半身需求和下半身需求;而受过良好高等教育但因为误会被丈夫赶出家门的失婚女青年,则毫不受励志翻身套路的影响,一心一意走上一条嗑药跳楼的不归路。

正在大力为建设社会主义而付出青春和汗水的我国男女青年们看了,大概觉得被工作和现实压榨得性欲减退、没有夜生活、不想谈恋爱的自己,过得不仅不如热爱派对的欧美青年,甚至还浪不过穆斯林青年。

道德警察时时巡逻监督有伤风化的行为和装束,靠收受贿赂谋取外快;招妓经验丰富的司机因为女儿和陌生男子牵手而暴跳如雷;象征神权精神和法律公平最高代表的法官,更是滥用权力沉迷权色交易;银行职员一面耐不住寂寞去嫖娼,一面不能忍受妻子身上的污点。

德黑兰禁忌也是德黑兰的悖论。伊朗在滑向高度宗教化的过程中,向往自由和解放的一类人在社会风俗极度保守的压抑之下醉生梦死,及时行乐。那类倚赖宗教、政治和父权成为既得利者的人,心怀鬼胎堕落入另一个道德深渊。毒品泛滥、无照行医、高价处女和上车卖淫,则是这个悖论夹缝中生出的畸形怪胎。

《德黑兰禁忌》中的环环相扣的人生,无论好坏善恶,都被桎梏在原地,垂死挣扎,唯一的 出路是逃离。

对于在体育节目中都要给女选手打上马赛克的伊朗,《德黑兰禁忌》的大尺度自然有其现实意义。它以前所未有的尺度和密集的“禁忌”图鉴,试图进行一次对伊朗刻板印象的拨乱反正,也是一次将地下的、年轻的、现代的伊朗曝露在世界视野之下的野心尝试。

导演戳破了伊斯兰罩袍所笼罩着纯洁神圣的假象,露出了这个传统禁锢和现代冲击多重围困下的社会的危机四伏。也许是数字转码给的自信,和法哈蒂(《一次别离》、《推销员》)那些影射伊朗社会问题的电影所采取的隐晦克制不同,《德黑兰禁忌》犀利的镜头将社会问题的根源直指国家和宗教,对准那些道貌岸然的权力拥有者,腐败堕落的执法者以及不负责任的富人阶级。但遗憾的是,电影沉重的结局和控诉未免单薄,而缺乏法哈蒂和帕纳西在揭示社会现状时更宽忍而深刻的考量。

为了能达到火力全开的效果暴露和批判社会问题,导演在情节上下的猛药可谓不余遗力,但效果似乎过犹不及,只是指出了浅层的症状却不足以鞭及更深的症结,借人物之口控诉不社会的公正,过分陷入对于沉重和黑暗的刻画。连环套一样牵扯出人物悲剧的过程中,无辜之人被恶徒们用钢叉逼上绝路,无知之人在画地为牢的规范中扭曲了人性,德黑兰变成了表面虔诚秩序实则堕落腐败的炼狱场,然而却远远驶离了现实轨道。

《德黑兰禁忌》影评(四):所有人的生活在德黑兰交织成一张杂乱的网,拼命挣脱却作茧自缚而亡

今天在film forum看《tehran taboo》,整个电影都被压抑和绝望浸泡着,像一把尖刀直插德黑兰的心脏,庖丁解牛,将伊朗人生活的黑暗和肮脏掏出来,整整齐齐的码放在屏幕上,看尽淋漓的鲜血顺着一帧帧画面肆意流淌。一个丈夫入狱却被禁止离婚,为了抚养孩子不得不出卖肉体但思想前卫的妓女,她看透了社会的虚伪和腐朽,用身体的放纵玩弄着大法官和女邻居的老公;一个嫁入豪门渴望自由,怀孕期间老公嫖娼女邻居,最后因为一个玩笑而不堪忍受舆论压力自杀的家庭主妇,她被家庭禁锢不能工作,两次偷偷打胎,最后为自由殉死;一个远离家乡到大城市讨生活,想尽办法移民迪拜,却因为和音乐家在酒吧放纵失去virgin而无法移民的少女;一个手握权力却虚伪淫乱的伊斯兰领袖大法官,一个不向现实妥协追求自由却没有担当最后丢下少女携贷款移民国外的音乐家,一个工作体面外表光鲜家世显赫却嫖到女邻居的银行职员。所有人的生活在德黑兰交织成一张杂乱的网,拼命挣脱却作茧自缚而亡。

《德黑兰禁忌》影评(五):严重压抑

看完《德黑兰禁忌》,从到屏幕上最后一行字走完,站起身下楼出了电影院,走在路上依然觉得心里沉甸甸的很压抑。电影里的画面还在脑子里滚动着,为世界上有如此摧残人类的区域感到难过,同时很庆幸自己没有生在如此残酷的地方。

本来我对电影的以动画形式的表现手法不是很感冒,但强大的故事情节依然成功的把我带入了那个压迫的世界。后来再具体了解,才知道用动画形式很大程度是因为电影没有办法在德黑兰当地进行拍摄,所以演员是在摄影棚里拍摄的部分和在德黑兰拍摄的场景镜头结合在一起,才有了现在我们看到的“动画滤镜”电影。

整部片子没有一分钟让人感到轻松,人物的命运像翻书一般可以立刻颠倒,没有丝毫的保护能力,渺小的如同一颗尘埃,没有平等和自由,身为女性的地位和命运就更加残喘,不论生活条件如何,都被沉重的枷锁绑架着,幸运的结婚女性不可以工作,不可以做自己想着的事,只是守在家里过日复一日的生活;不幸的女性的则要用身体支付生活的重压,迂回在各色人之间,只求可以活下去。命运完全被男人们所驾御,甚至一个玩笑就可以要一个人的命,而其他人则立刻忘记所发生的事,继续着原有的生活。

这是令我感到可悲而又气氛的地方,充满了无可奈何,怎奈人如此脆弱和孤独。