《不肯去观音》是一部由张鑫执导,聂远 / 李纯 / 中泉英雄主演的一部剧情 / 古装类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

2.余师傅说大师为观音像“加持”,这是非常准确的说法,而没有用“开光”。佛教没有开光一说,开光是道教的说法。

3.发现女婴的时候,音乐是《般若佛母心咒》(也是心经最后的咒语)(雨中求像时也是)

4.装女婴的木盆里有六个荷花蓓蕾,可以代表六字真言。六字真言可以浅解为“我来自莲花,我出淤泥而不染,来普度众生。”

5.观音像造好后,音乐是84句415字《大悲咒》

6.古代观音像多是白色或金色的,这里的绿色观音像为站立的多罗菩萨。

7.给光王洒甘露的时候,音乐是《十一面观音根本咒》,也就是153字的藏传《大悲咒》。(电影结尾也是)

8.《般若佛母心咒》和《十一面观音根本咒》是密宗常修炼的。大陆大部分属于显宗,日本和藏区修的是密宗,日本的密宗称为东密,藏区的密宗叫藏密。

10.余师傅躺在床上时,慧萼念的是日文版的《心经》,是玄奘法师译本的日文版,玄奘法师译的心经是目前世界广泛采用的版本。

12.慧萼从海上走的时候乘坐的是大船,可以理解大乘佛教

13.海生不问青红皂白就错怪慧萼杀爷爷偷佛像,这是十二缘起中的无明。海生有“我执”。

14.马公公派的找光王的人在白天用黑布蒙脸,这个是个BUG。

15.慧萼请观音像的时候,僧众念的什么咒,这个我没听出来。

16.莲妹在海上救人可能是《观音大士赞》中的最后一句:苦海常作渡人舟。

17.确实有观音像带胡须。

18.以上我写的有些牵强附会,属于攀缘心。也许当我学到更多的东西的时候我还会有另外一番见解。

《不肯去观音》影评(二):寻找不肯去观音

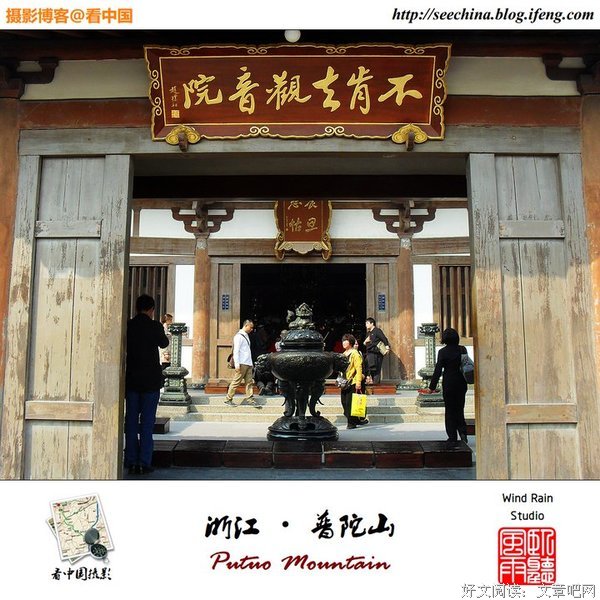

很多人可能会回答我说,不肯去观音不用寻找,她就在普陀山当中,在紫竹林的一片翠绿当中,人们日日朝拜她,香火漫天的寺庙里就是不肯去观音所在的地方。

我也曾去到过普陀山,也曾在那尊观音佛像面前叩首祈福,希望保佑自己和家人平平安安,那观音面容祥和,似乎能听到我内心的祈祷,也仿佛在说,孩子,我已知你意,万事皆在我掌握当中。

但是,我所说的寻找不肯去观音,并不是端坐在普陀山当中的那尊佛像,而是不肯去观音中所蕴含的能量和精神,在《不肯去观音》电影当中,不肯去观音并不仅仅是一尊观音佛像,而是代表了一种理念和文化,是一种佛的精神,所以说,寻找不肯去观音,是一条内心之路,而不是脚下之路。

在唐朝,佛教是十分盛行的,几乎人人都受到佛教文化的影响,乐善好施、慈悲为怀是人们当时的理念。而如今,随着金钱和权利越来越被看重,佛的文化正在远离我们,很多人不了解,也不想去了解佛文化,“禅”字的意境没人能懂,而观音代表了什么,更是不会有人能说出来。

所以,现在很需要一种能量,让人们重新踏上“禅境之路”,不要被浮华世界所迷惑,而《不肯去观音》恰恰就是这样一股能量,让人们重新意识到佛的存在,也认识到佛的文化的理念,从而不仅仅只在意金钱、权利和美色,更注重内心的修养和文化。

寻找不肯去观音对很多人来说可能是一条漫长之路,不肯去观音究竟是什么,佛又是什么,从《不肯去观音》这部电影,慢慢找到自己的答案,我相信每个人心中都有一个不肯去观音,默默守候着,要找到她,需要经过一段不短的心灵之路。

《不肯去观音》影评(三):《不肯去观音》:涤荡心尘的一掬清泉

最早“结识”观音还是在电视剧《西游记》中,当那个稳坐莲花、腾云驾雾的白衣神女降临时,心中不免会发出由衷的概叹:很美很善良。后来去过一些名胜古迹,见很多人拜过观音。直到那时,观音与佛教才作为一种知识印记在脑海中。而真正全面了解观音及相关知识,还是在观影《不肯去观音》前后。查阅了些许资料,翻读了一些古籍,尤其是欣赏了电影《不肯去观音》,观音的形象不仅继续高大着,也日渐丰满、完整起来。

《西游记》说的是大唐和尚玄奘前往西天取经的神话故事。《不肯去观音》则取材于历史真实故事:日本遣唐使慧蕚和尚前往大唐五台山请观音去东瀛普度众生的坎坷经历。因此,《不肯去观音》或可叫做《东游记》。

《不肯去观音》故事情节并不复杂:唐朝时期的梅岑山秘色瓷艺人余秀峰为体弱多病的光王李怡烧制护身观音宝像供奉于五台山。宝像制成时,他捡到一个女婴(莲妹),并将其抚养成人...20年后,莲妹长大成人,并拥有一副宛若观音的乐善好施、慈悲待人的好心肠...日本遣唐使慧萼和尚入唐请秘色瓷观音像,与莲妹一家共度患难...慧蕚几经磨难、努力欲将秘色瓷观音带回东瀛,但均未能成行。慧蕚顿悟,主动将秘色瓷观音供于梅岑山...

在慧蕚请秘色瓷观音去日本这条主线下,《不肯去观音》还拥有两条副线:光王李怡遭追杀;莲妹成长成余秀峰衣钵传人。三线共存让看似简单的故事情节跌宕起伏,悬念迭生。而三条线的主角慧蕚、光王李怡、莲妹也都因此成长起来。慧蕚师傅一心想把秘色瓷观音请回日本,并以“精诚所至,金石为开”的精神感动了莲妹,打动了五台山住持,也让光王李怡感佩万分。终于,慧蕚带着秘色瓷观音前往日本。但经过一场海难后,他才顿悟,此观音只能留在梅岑山...慧蕚由此成为真正的大和尚;在遭遇追杀初期,光王李怡一直窝囊地躲躲藏藏,但直到莲妹要被斩首之际,他才勇敢站出来,显示出王者本色;莲妹对慧蕚一定要带秘色瓷观音去日本一事起初也乏于理解,在被慧蕚真诚打动后,改变主意,并与慧蕚一起感化住持,莲妹也因此深悟佛理...由此可见,《不肯去观音》始终在传递正能量,其励志意义也显而易见。

《不肯去观音》是一部足以让人“心静自然凉”的电影,尤其是在流火七月的炎炎夏日,该片更如一掬清泉沁人心脾。作为一部佛教电影,该片一直充溢着“放下屠刀立地成佛”的佛性(莲妹原谅杀害爷爷的仇人;光王李怡大赦追杀自己的尉迟将军)。而佛性即人性,佛性人性双性合一,因而更能打动观众,更能在观众中引发共鸣。

虽然是一部讲述观音的佛教影片,但《不肯去观音》并不乏味。在大力弘扬佛教佛法的同时,影片也设置了不少抓人眼球的桥段。尉迟将军为追杀光王李怡,与其护卫大力厮杀、打斗;光王李怡与时任皇帝间的凄惨宫斗;莲妹与慧蕚之间朦朦胧胧若有若无的恋情;以及最后海难凶险的特效场景...都让该片颇具商业、娱乐气息。

《不肯去观音》明星阵容亦非常强大。女一号莲妹由曾出演过《金陵十三钗》的“谋女郎”李纯担纲;男一号则是《南京!南京!》中男主角日本男星中泉英雄。人气正盛的当红小生聂远出演光王李怡,尉迟将军则有《还珠格格》中的蒙尔丹牟凤彬出演。而三大国宝级戏骨明星同场飚戏更令观众大呼过瘾。斯琴高娃出演光王李怡母后,威仪天下,不怒自威;牛犇则将余秀峰老人拿捏的生动形象;因出演《追捕》而被国内观众熟知的日本国宝级女星中野良子饰演日本皇后,不凡气度不输斯琴高娃。

《不肯去观音》影评(四):从《不肯去观音》中了解中日文化交流

日本的文化和中国文化在某种程度上是十分相似的,从一些古代建筑中可以看出,中国和日本的建筑风格从外观上看是难以分辨,而日本字和汉字也有很多相同的地方,很多日本人都可以轻松学习汉语,而在宗教方面,中国和日本都是佛教国家,虽然在发展方向上有所不同,但是还是有很多想通的地方。

之前了解中日文化交流只能从一些文字中来寻找,很多古文读起来十分困难,所以对于我这样的普通人,只能够通过自己的理解来体会中日文化的交流和发展,猜测日本文化受到中国文化的影响有多大。

现在,《不肯去观音》这部电影中很可能涉及到了中日佛教的文化交流,而且,因为是宗教题材的电影,所以整个电影的内容还是十分接近当时的真实情况的,中国在历史上曾对日本起到很大的影响,可以说日本在和多方面都是在学习中国,而佛教文化上也不例外,日本也供奉佛祖,信观音菩萨,这些佛教文化在日本繁荣起来其实要追溯到唐朝。

《不肯去观音》的故事背景正好是在唐朝,讲诉的也是日本使者到唐朝求佛的故事,值得关注的是,在电影当中选择了日本演员进行演出和表演,想起多年以前看电影,日本角色其实都是国内演员演出的,而且一张嘴都是十分别扭的“日本话”,让我的童年对这种口音留下了很深的映像。

如今,随着中国和日本的交流增多,日本演员也都愿意在中国影片中出演角色,而在《不肯去观音》当中,日本演员的加入会让影片更真实,同时由于对日本文化更加了解,所以日本演员在片中的表现是我十分期待的。

中日文化交流从千年以前就有了,而两国之间的互相影响和联系是我一直想要了解的,这次通过《不肯去观音》或许能窥探到其中的一二。

《不肯去观音》影评(五):《不肯去观音》:一说不肯去,一说无缘请

文/满囤儿

我国很多地方都会流传着很多关于当地的历史传说,有些流传的广,人尽皆知,有的流传的窄,只有当地人一代一代往下传。普陀山的不肯去观音,作为宗教的祭拜,是神圣的;而作为其来源的传说,却是一段足够令人听得津津有味的好故事。如今,这段传奇故事被改编成了电影,自然也会加入些电影的元素进去。《不肯去观音》虽然是中国首部观音题材电影,但是其绝对不是宗教电影,而是一部有故事、有人物、有惊心动魄、有回味留香的剧情片。

现存关于普陀山不肯去观音的传说,基本上都是关于日本慧萼法师的。而电影在创作的时候,将唐朝这边的故事进行了大幅度的丰富。也就是说,我们都知道慧萼法师没能把观音像请回东瀛,才将其留在了梅岑山,但是传说中并没有告诉我们这观音像从何而来,对中国这边的某些人某些地方有怎样的意义,以及其本身有何经历,以及为什么慧萼法师会在梅岑山顿悟。这一切细节,都是电影需要下功夫不足的。没有这些血肉,《不肯去观音》就只能是一部纪录片,而不会是现在我们看到的鲜活的有生命力的影像。

影片的编剧团队一定是翻越了大量的历史文献,才将观音像的传说,与历史上唐朝皇帝对待佛教和道教的态度结合在了一起,叙述出了“灭佛”和“救光王”这两项非常有戏剧张力的内容。正是因为有着这样的故事在,观众才能体会到慧萼法师所要请的这尊秘色瓷观音像对于烧制者余秀峰、守卫者五台山无尘方丈、加持者光王等人的意义。这些人的生命已经与这尊观音像血浓于水。影片通过塑造人物,叙述故事,为观音像的“不肯去”做出了电影化的解释。

比《不肯去观音》作为电影更有价值的一件事,是本片也从慧萼法师的角度去讲述了这段历史。虽然不是故事的主要参与者,但是慧萼法师的戏份在本片中堪称男一号,而且有大量的心理描写。如果只听传说,我们所知道就只是慧萼法师在梅岑山产生了顿悟,可是并不知道其为什么顿悟,有顿悟到了什么。影片对慧萼法师的在唐经理进行了叙述,对他的心路进行了剖析。原来看似一次的大彻大悟,是经历了三个阶段才达到了。

第一次他以为抱着观音像回东瀛就可以不辱使命,结果悟到了自己想法上的浅薄;第二次他用身体抗住考验,用诚心打动了无尘大师的人心,悟到了诚心可以感动人心;第三次他死而复生,才悟到了佛讲缘之深切,绝不仅仅是对身体的有形考验。因此,从慧萼法师的角度去看这个事情,不是观音“不肯去”,而是自己“无缘请”。人可以靠身体靠意志扛过风雨的考验、跨过艰难险阻,但是缘是无形的。无缘即是不可强求。你用有形的牺牲和付出去强求缘分,便注定与缘背道而驰。无缘请,即拜谢离去,慧萼法师才放下了一种执念,与佛更近。

《不肯去观音》影评(六):佛教观音题材首次触及电影银幕,回归正信的信仰!

弘扬佛法,渡世济人,以书画面授, 以传经布道,林林总总,以电影形态与大众触碰,不失为新的布道传法,星火燎原的最好形式。

宗教中,信仰伊斯兰的人口约2000多万人。其次是基督教(含天主教)约1600多万,还有咱们本地的道教约数百万人,在当代中国五大宗教以及民间信仰中,佛教无疑是对中国社会的影响最为普及深远的,约有2亿信徒,但真正皈依也在2000多万之众。

泱泱大国,数千年的宗教文明,经历了无数传递与演变,原教和新法,普世价值下的同化,在人们对浩瀚宇宙的渴求探索;对前世未来以及今生人之本身廖廖数载的牵畔;对信仰回归的终极关怀,宗教文明在此过程中不断超越着人的内心,适应着未来社会的变迁。

佛教、道教中除去传统的《西游记》《济公活佛》《封神演义》等等神话外,真正传经弘法,亲近民众的影视作品屈指可数,《不肯去观音》可谓是一部鉴证历史,大慈大悲,观音应验,回归信仰的正能量之作。当下的人群信仰的缺失,物质上的渴求富有,心灵上的过度贫瘠,让我们这个国家和民族正在遭受有史以来最大的信仰沙漠化,有人什么都信,见庙就进,见神就拜,满是敬畏。唯独见到同类的人,却时风日下,人心不古,缺失应有包容和关爱,佛法以影视形式开化度人,就这部观音菩萨作品,可称得上开山之作。

社会需要更多的阳光,需要正能量来一扫雾霾,荡涤心灵,冀希望国家宗教局能通过更多的题材作品,一来重现我们的璀璨历史文化;二来可以丰富我们多元化的观影需求;三来更可以唤醒更多的沉睡的心灵...............

《不肯去观音》影评(七):不肯去,观音

今天下午,与众亲友一行人浩浩荡荡走进江头开明电影院观赏了电影《不肯去观音》。看完以后,电影带来的震撼、感动、回味和思考也成了一个在心中“不肯去”的“观视音”回忆。令我这个自认较挑剔的影迷不禁想写点观后感。

作为被爱情片、枪战片、肥皂剧等众多商业电影长期摧残的一代,熏陶出了个人看电影的恶趣味:没有大牌导演或演员的不看,媒体不积极宣传的不看,剧情不离奇的不看,网络评分不好的不看……所以,在看到腾讯新闻宣传此片时,心里就有了一点期待,再看出演的演员都是实力派演员:斯琴高娃这种老戏骨自不必说了,看过她演的n多戏诸如《康熙王朝》;聂远,这几年时不时在电视上也能看到,演过唐僧;李纯,演过《金陵十三钗》;中泉英雄,演过《南京,南京》;中野良子,与高仓健合作过《追捕》。冲着这些演员名字,已经眼前一亮,再加上听说与正史所记不肯去观音由来的故事不一样,又有一诚法师做为本片顾问,就似乎找不到任何不看的理由了。

于是,掐指一算,观影日期将至,为了更加了解观世音菩萨的功德,这两天早上起来冒出了读诵《观世音菩萨普门品》的想法,今早起来又增念了数遍大悲咒,希望菩萨加持,能从电影里获得智慧。

果然,这不是一部“不看遗憾,看了后悔”的片子,而是一部“不看真后悔,看了不遗憾”的片子。

首先说震撼。令人震撼的不是场景,而是编剧。少有一部电影里不需要爱情作为穿插情节的一条辅线的。本片情节紧凑,台词简洁而有感染力,言语中传递的只有慈悲的大爱!佛法经典台词的引用恰到好处。这让看惯男主女主爱得死去活来的我一时有点不适应,看的时候还偶有猜测是否光王和莲妹会有点什么情愫暗涌呢?果然是凡夫心的恶趣味啊!惭愧。同时,很赞叹编剧高超和圆融的编剧水平。

其次说感动。令人感动的情节有好多处:如橘皇后有感本国战乱两次迎请密色观音宝像的至诚发心;慧萼和尚不远万里远渡重洋长跪殿外披星冒雨绝食三日默然诵经表明心迹的壮举;莲妹不顾个人安危屡次拯救他人于为难之中的无我付出;莲妹和海生自动投案……当然还有光王在五台山对慧萼和尚所说的关于传灯的一席话,很令人感动。

再来说回味。一般令人回味的除了情节的设置,更多的是经典的台词。谨摘录个人记得的几句大意,欲意全观,请走进影院。

经典一:无尘大师对慧萼和尚说:每一次的相遇,都是久别重逢啊!

经典二:莲妹对司马将军说:菩萨亦度有罪之人,恶人若能放下屠刀,也能立地成佛!

经典三:莲妹对海生说:我要回大牢!我不能为了自己活着而连累其他的人!(莲妹若越狱其他同在牢中之人都会被斩首)

经典四:慧萼和尚自忖,如果人人都能像莲妹一样把所有遇见的众生都当成亲人对待,这个世界将会多么美好啊!

经典五:慧萼和尚第一次遣唐回日时的反思:虽然我没有能把观音宝像请回日本复命,但我终于明白了,没有大慈大悲的精神,即使把宝像请回日本也难以平息战乱。

经典六:观世音菩萨就在我们每个人的心里。

最后说思考。看完本片,由衷觉得莲妹就是观世音菩萨的化身,她短暂的一生时时刻刻都在为他人着想,为了利益他人,她不惜身命。虽然她没有讲出多少佛法的深刻道理,但她所作所为无一不令人觉得她就是菩萨示现,为轮回中迷惑的众生演绎"无缘大慈,同体大悲"的一出又一出好戏,她就像菩萨为热恼中的众生遍撒清凉甘露;她布施等念怨亲,不念旧恶,不憎恶人;她为危难中的众生施以无畏。看过以后,个人思考最多的是:如何才能成就如观世音菩萨般的心行和功德?如此思维,便觉人身如此宝贵,有如此殊胜的修学因缘当倍加珍惜,只有在一个良好的修学氛围中有次第地不断训练如菩萨的发心和行持,才有可能成就菩萨的慈悲和智慧。

感恩善男子的布施,让我们有机会得以理解菩萨的精神!

愿时时忆念菩萨寻声救苦不肯去。

愿菩萨久住刹尘劫不肯去。

愿观世音菩萨永住心中不肯去。

《不肯去观音》影评(八):洗涤心灵的宗教电影先行者

(文/小义大道)

经过近几年的发展,我国已经成为世界第二大电影市场。不仅总票房扶摇直上,一直被诟病不争气的国产电影也开始不断的刷新票房纪录。然而,虽然钱赚的越来越多,但是我国电影市场却一直没有出现百花齐放百家争鸣的局面。

电影市场充斥的不过依旧是动作、爱情、喜剧、科幻类影片。独立电影、惊悚片、艺术片仍旧是在夹缝中生存。至于宗教电影,除了在网络可以看到之外,登陆院线的可谓凤毛麟角。不过,这一情况如今已被无锡广播电视集团、中影集团、北京丝宾丝文化传媒有限公司、普陀山风景名胜区管理委员会联合摄制的《不肯去观音》打破了。

农历六月十九,也就是观音成道日,这部《不肯去观音》即将登陆全国各大院线,也让其成为了国内首部以观音菩萨为故事核心的佛教电影。更是成为了我国宗教电影的先行者之一。让众多的居士、善信们也能在电影院里观看到佛教电影了。而对于普通人来说,这也是一次难得亲近的佛法,广结佛缘,认识了解佛教,甚至洗涤心灵的机缘。

其实,从故事上来说,“不肯去”观音的故事不少人都耳熟能详,只要了解普陀山的游客应该都知道这个不肯去观音的来历,更不用说普陀山已是举世闻名的观音道场,前去进香的四方游客数都数不清。只不过,通过电影的丰富演绎,让这个传说与历史、人性相结合了起来,让故事变得更饱满、更动人了!

影片讲述的是唐时秘色瓷艺人余秀峰为体弱多病的光王李怡烧制护身观音宝像,在宝像制成时捡到一个女婴取名莲妹并将其抚养成人。长大成人后,莲妹乐善好施、慈悲待人,犹如观音在世。而此时日本遣唐使慧萼和尚求秘色瓷观音像去日本供奉,但几经周折就是带不回东瀛,遂将观音像供奉于山上并大彻大悟不需要带走佛像,只需要传扬佛法的道理这样一个故事。

除了慧萼求佛不成之外,莲妹历尽艰难万险送归观音像,并且最后化身观音以及光王李怡逃避追杀最终登基称帝的两条脉络也清晰分明,让故事情节也更加离奇曲折。不过,最终这部影片其实讲述的仍旧是“一切有为法如梦幻泡影如露亦如电应作如是观”的简单道理。你争我夺、杀来杀去,到最后不过是梦幻泡影,一切都将灰飞烟灭。不是你的,即便机关算计,到头来也是追不到手;即便追到了,也会马上失去。就好比光王李怡的帝位,却是他躲也躲不掉的宿命——命里有时终须有,命里无时莫强求啊!看过影片,相信每位观众都能体会这样简单而又深刻的人生哲理。

当然,除了故事感人,引人深思之外,影片的演员阵容也不容小觑。女一号莲妹是“谋女郎”李纯;男一号慧萼则是日本演员中泉英雄;人气正盛的当红小生聂远继扮演唐三藏与佛结缘一次之后,此次再结佛缘扮演光王李怡;至于李怡的母亲,则由老戏骨斯琴高娃出演。如此阵容,确实很值得去电影院欣赏一次,让佛法净化一次心灵。

可以说,《不肯去观音》不仅能让我们了解普陀山成为观音道场的原因,也让看电影成为了一次修行,更加为中国电影市场的多样化做出了卓越的贡献!

《不肯去观音》影评(九):二十年装傻不幸福,皇帝竟暴起刺杀叔叔——《不肯去观音》(上

因为之前电影的宣传很劲,又是非常难得的佛教题材,预告片看来也很狂炫,所以我对它的期待是非常高的,首映当天就跑去看了,结果落差巨大,这哪里是电影,根本就是电视剧混剪。所以这篇影评难免会带有一些很主观的找茬情绪,要是硬有人说“这不是拍给你看的”“你不懂片子的内涵”“观音相关你都胆敢吐槽”什么的……呵呵。

良心提示下面的吐槽会带有严重的剧透,想带着虔诚的恭敬心去影院观影的同志们现在点浏览器右上角的叉还来得及。

片子的时代背景是唐武宗灭佛,以及日本国内战乱。

一位叫做余秀峰的匠人奉命给体弱多病的光王李怡烧制护身观音宝像拿去五台山供奉,但是烧了好多次都不成功,这时远处传来了婴儿的哭声,于是她捡到一个女婴,婴儿的襁褓旁边放着一个玻璃莲花,然后他把莲花扔进了窑里!宝像就成了!

成了啊!

为什么不会砸碎啊!点解啊!

(在其后的观影过程中我不断的想这时要是把女婴扔进去血祭就好了,就没那么多事了,真的。

总之大家都觉得女婴和观音宝像同来,是天意,是观音的人间示现,不能随便起名。

于是她的名字就叫做……莲妹。

………………你怎么不叫李狗蛋啊摔!

很多年后,镜头切换到日本这边,橘皇后对慧萼法师说,我国战乱啊,你去中国五台山把那尊观音像请回来让战乱结束吧。

逻辑点解啊!

……虽然我也是佛教徒,但是……皇后啊,我觉得吧,你们国内这么乱,可能跟统治者的智商脱不了干系,您觉得呢?

于是也是去五台山迎请宝像的余秀峰一行人就恰好碰到了因为缺水昏倒在路边的慧萼……那啥,麻烦下次敬业点请不要在山清水秀的树林里脱水好吗?

这时武宗了派了尉迟将军来五台山想让一直靠装疯卖傻保全自己的光王喝下毒酒,但是光王打翻了酒瓶,将军大怒,一把抽出佩剑准备砍死光王。然后负责保护光王的司马将军也抽出剑抵住尉迟将军,义正言辞说:“竟敢造次!”

……人喂你家光王喝毒酒的时候你死哪里去了哦!!!

尉迟怒道:“我这可是尚方宝剑!”

……艾玛,你不说我还以为是涂满了剧毒的刀刃呢,舔。

总之一阵语言交锋,光王说,让我最后拜一下观音吧,就从密道里跑了。

尉迟将军到了深夜才发现……将军,要来点脑白金不?

但是将军神速居然追上了还在半路的光王一行!一剑划伤了光王的手臂!

总之一阵交锋,尉迟将军又被司马将军用剑抵住了……恰被去了宝像回家的余秀峰一行看到,女主莲妹跳了出来,勇敢的挡在了将军面前,大吼:

“不能杀生!”

然后刚才生死相搏的两位将军就各回各家了。

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………这里我就不吐槽了你们自己感受一下………………

(当初怎么就没拿你去血祭呢×1

光王跟余秀峰他们一起回了普陀山老家,重伤不起,一副下一秒就嗝屁给你看的样子……你就是胳膊被划开了个口子而已啊!

然后来了一个懂医术的大爷,说他这是寒气入体,要用XX(超高端的名字但是想不起来了)木围成一圈烤,同时用莲花露水给他降温才行。

……他就是胳膊被划了一道而已啊!

……你这是要火化他吗!

……你还记得八戒临死前三天所说的话吗!

……为什么一定要用莲花露水啊普通的水不行吗!

……这是在蒸桑拿吗!

……他真的就只是胳膊破了而已啊!

于是,夜里,光王赤着上身坐在几个火堆围城的圈中间给自己洒露水,洒着洒着就因为体力不支晕倒了。

……你就是胳膊被划伤了而已啊!

……还有为什么那几堆火都离你那么远啊!远处围观的群众都离火比你近好吗!

……你是因为烤不到火太冷了所以才晕倒的吗!

……不过就是胳膊上一道口子啊至于吗!

看到光王晕倒,莲妹二话不说从火堆旁跑到光王身旁,在怀里扶起他给他洒水,BGM是旋律很有史诗感的大悲咒。

……所以说为什么你们这群围观的离火堆比那个需要烤火的重伤人员还要近啊!

……他真的就只是胳膊上有一道不长的血印而已啊!

去五台山请宝像被无尘大师告知观音像已经被工匠余师傅带回家于是一路赶来却被余大爷告知要想请走宝像需要五台山无尘大师的同意才行的总让我觉得他被玩了的慧萼法师目睹了莲妹洒水的一幕后坐在海边感慨道:

要是这世界上人人都像莲妹一样就好了。

……不不我还是觉得正常一些世界更好呢前缀巨长的慧萼法师。

……还有光王他真的就只是胳膊被划了那么一下而已啊!

天亮后,尉迟将军以及另一个文官……文官的官职跟名字实在是想不起来了,印象中似乎是个州级的长官,唐朝的官制十分的完备和健全,文官的文化水平一般都很高,诗词歌赋样样精通,而且这个文官和钦差将军同来,是天意,是皇帝的民间示现,不能随便起名。于是我们就叫他李狗蛋吧。

嗯,天亮后,尉迟将军跟狗蛋带着一群兵士追到了老余家,余大爷疏散了大家后一个人坐在屋外喝茶。

狗蛋:“光王呢?”

余大爷:“我母鸡啊。”

指着不远处两个起码飞奔的人的官兵:“大人,他们跑了!”

狗蛋:“追!”

余大爷拦住狗蛋:“大人不可啊!”

狗蛋就抽剑把大爷捅死了。

(其实余大爷是这部片子里极少的智商正常的人,他死了我真的很悲伤。

结果骑马逃走的两人却是伪装成光王的莲妹还有他的哥哥海生,尉迟将军一看这不是当初救了自己的姑娘吗,就把他俩放了。

这时躲在其它地方的光王跟司马将军看到院子里余老的尸体,把他抬进了屋里,就走了。

……就走了……

……就走了……

……就走了啊!

……给我站住啊你们这是在替凶手收拾现场吗!

从海边归来的慧萼法师看到屋内的尸体,对着尸体跪拜后,拿起观音像就走了。

拿起观音像。

就走了。

……你们感受一下。

最后回来的莲妹、海生兄妹,对着床上的尸体一边喊着“爷爷”一边痛哭。

这时海生看到了背着宝像走在海边的慧萼法师,认为一定是他为了带走雕像杀害了余老,大怒着追了出去,莲妹一边喊着“哥”一边也跟了出去。慧萼看到有人追来,拔腿提速。

慧萼在前面跑,海生在后面追,莲妹在后面喊……要是没有莲妹的话这还真是一幕不错的沙滩追逐戏呢呵呵(不对!

凶手李狗蛋最后会得到报应吗?海生兄妹的大仇究竟能否得报?慧萼又该如何澄清自己造成的误会?他能完成自己的使命吗?海生的怒气该如何消除?莲妹又为什么会不断让人觉得当初血祭她就好了?被追杀的光王又该何去何从?从不同地方而来的人聚集在普陀山,他们各自离开后又会面临怎样的命运?这部主线支线混乱人物智商不时就集体下线的片子又将会如何结束?

师侄催我吃饭了于是且听下回分解!

【吐比啃蹄牛】

中篇看这里:http://movie.douban.com/review/6186654/

《不肯去观音》影评(十):心怀善念,至诚则灵

从汶川地震伊始,近几年咱们国内多灾多难,一个个鲜活的生命被意外所夺去,一幕幕感人至深的画面也仍萦绕在心头,在这么一个风雨同舟、患难与共的时刻,出现一部以佛教为主题的感化类型影片,其对社会普世价值观建立的功能性是不言而喻的。中国的宗教信仰模式有别于国外,信仰人群范围的大多分布集中在西部缺发达地区,往往交通不便,地域之间相对闭塞,信仰以此才能保证纯洁、坚韧。由此,世界上有许多声音质问、嘲笑中国是个信仰缺失的国家,虽说片面,但的的确确反应了宗教在国内的衰落。《不肯去观音》的诞生,很有必要性。

影片以佛为主旨,故事上却并不若佛法无边、普渡众生般的晦涩难懂,而是通过将二王相争的历史史实同佛教巧妙地相融合在一起,再截取几个一心向佛的普通老百姓的生活片段来演绎。语境上很是照顾对佛教并不熟知的观众,让人很容易便沉浸于故事中。《不肯去观音》讲的是冥冥之中的“佛缘”,片中的几个人物,光王李怡、老翁余秀峰、使者慧萼、将军尉迟,命运固然各有不同,一个登基加冕、一个死于惨害、一个大彻大悟、一个含辱自尽,皆因心怀善念、慈悲为怀,而与佛相交对望,结下了不解之缘。女主角莲妹,更是活脱脱的观音化身。容貌姣好,楚楚动人,具有亲和力,为人心无杂念,乐善好施,至清至纯。即便是面对亲人或罹难、或身陷囹圄,都丝毫没有改变那颗堪比观音菩萨的心肠。她心里想的,不是复仇,不是惩奸除恶,而是感化人性,疏通人情,精心善待每一人、每一物。为了保护观音像而义无反顾地献身,最终让观音的原身驾临于世人面前,纯洁善良的光忙照耀到了每个人的心里。

故事有两条线,一条是光王忍辱负重,装痴卖傻,最后登基称帝的王者之路;另一条是东瀛赴大唐的使者慧萼历经千辛万苦的请佛之路。前者是为主线的剧情服务,后者则是为更深层次的中心内涵做打磨。不肯去观音,并不是观音不肯去,而是佛缘尚未成熟,需要层层考验的历练。观音像仅仅只是一个实体而已,信奉观音,信仰佛教,并非只是简单的朝拜、诵经、烧香、磕头。信仰是精神的层面,任何物质上的东西都是不需要的。余秀峰三代单传,烧出的观音像,最有价值的产物其实都印在了他的脑子里。慧萼的顿悟,也是如此,生死的洗礼让他意识到,观音像能否带回东瀛,这并不有多么重要。单单一个观音像,改变不了一个国家、一个民族的信仰。而把佛教的精神带回去,这才是普渡众生、催人向善的必由之路。

《不肯去观音》与西方的绝大多数的宗教电影有着明显的差异性,它注重的是平和柔美,节奏舒缓而有韵律,而西方的宗教片则更加慷慨激昂许多。导演张鑫的手法非常细腻,整个故事能牢牢地立于观众的心上,能让那些完全没有信仰理念,纯粹看看热闹的观众,也能为之动容。这对于安抚当下国内民众的浮躁情绪是相当有帮助的。至于到底应不应信佛,或者说到底应不应该有一个信仰,影片给出的答案显然是开放式的。信仰的缺失不是一朝一夕,一部电影就能改变的了的。信仰的培养,需要的是一种人文氛围,而人文氛围是得日积月累,代代相传的。没有信仰,并非是全然不信佛。只要心存善念,慈悲为怀,佛随时都能降临到任何人的身边。这才是《不肯去观音》的普世意义所在。