《乞力马扎罗的雪》是一本由[美国]欧内斯特·海明威著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:18.00元,页数:197,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《乞力马扎罗的雪》读后感(一):乞力马扎罗的雪

乞力马扎罗的雪:腿受伤都能死人,这医疗条件……人在离开前表现出的想要毁掉一切以及故意恶言伤害亲近的人的做法究竟是出于什么心理?为了不让留下的人怀念?相比这种我还是觉得坦白告诉别人你的爱才会走得心安些。走前真会在脑里放小电影么?(据说豹子有寓意,大神就是大神)

2016-5-26

《乞力马扎罗的雪》读后感(二):好评

海明威是一百年来所有诺贝尔文学奖获得者中最受我国广大学者推崇和广大读者喜爱的一位。他的《老人与海》为广大教师推荐给学生,成为经久不衰的畅销书。

但是海明威最早成名是靠他的开创一代文风的短篇小说。他以陈述句为主,以精确的描写和简短的对白给读者以直接生动的印象。可以说,自此以后,世界许多现当代作家都或多或少地受到他的影响。

本书精选他最有名最具代表性的短篇,如《乞力马扎罗的雪》,《大双心河》,《杀手》等,从中可以窥见海明威创作风格的全豹。译文全部经过认真校订,力求在内容形式上更加贴近原作

好,极力推荐,值得阅读

《乞力马扎罗的雪》这篇很能代表海明威短篇的一贯风格,他用冷眼旁观的第三者视角叙述,不掺杂作家对主人公的感情,反而更有力量,具有苍凉感。但视角又有一定程度的转换,夹杂着男主人公哈里的内心活动,不完全是全知全能的视角。回忆(内心活动)和对现实的描述用不同的字体从形式上加以区分。但结尾处哈里要死的时候却未将现实和虚幻从形式上区分开来。本来读者已经做好哈里要死了的心理准备了,又突然插入一段哈里获救的叙述,打破了读者的阅读预期,给以希望,最后又以残酷的方式将读者的期待打入谷底。这种叙述手法近乎残忍,但却更能唤起读者的同情和共鸣,生命的虚无感和无力感跃然纸上。

《乞力马扎罗的雪》读后感(四):一本关于死亡的书

重读大学时代读过的书,当时的印象,最尖锐的是“死神骑着自行车”和“乞力马扎罗方形的山顶”。

原来,这是一本关于死亡的书:

《弗朗西斯•麦康伯短暂的幸福生活》中麦康伯的意外死亡,或者说是作死

《乞力马扎罗的雪》中的哈里在感受死亡

《世上的光》中的妓女在为死去的人争风吃醋

《乞力马扎罗的雪》读后感(五):《乞力马扎罗的雪》(海明威)

一本短篇集,十个故事,结果读了小半个月。每个故事都有大量的对话和意识流描写,第一遍永远云里雾里,有种“这就完了??”的感觉,于是返回来读第二次。 非常有冰山原则的特色,即只让八分之一的内容通过文字描写浮于水上,而将剩下的八分之七交由读者自行想象,所以每一篇文章都能让人揣测很多,对话之前发生了什么事?之后又会发生什么事?人物出于怎样的心理状态?多读两篇就会觉得累,所以看得非常慢。 故事上最喜欢《弗朗西斯•麦康伯短暂的幸福生活》和《乞力马扎罗的雪》,前者表现了主人公复杂的感情纠葛和内心世界,后者对死亡的描写令人生畏。读着最舒服的是《大双心河》,自然而又流畅,从中也能看出一战给作者内心留下的深刻创伤,焦虑不安的情绪也不时从作品中透露出来。

《乞力马扎罗的雪》读后感(六):关于雪与豹子

看了第一遍《乞力马扎罗的雪》后,有两个问题朦朦胧胧:《乞力马扎罗的雪》和雪有什么关系?开篇提到了接近主峰的地方有一只风干的豹子尸体,下文再无提及,这个豹子怎么回事?

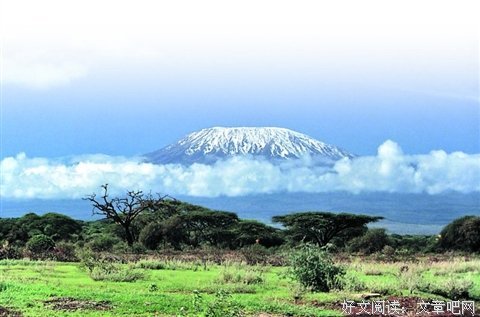

再读一遍,若有所悟。雪,不是别的雪,是乞力马扎罗顶峰的雪,"前方,极目所见,像整个世界那样宽广无垠,在阳光中显得那么高耸、宏大,而且白得令人不可置信,那是乞力马扎罗山的方形的山巅。于是他明白,那儿就是他现在要飞去的地方。" 这是哈里灵魂所向往的一个目标。

而经历了种种战争的残酷、人性的黑暗、声色犬马的颓废之后,哈里正如那只豹子一样,力有不逮,客死途中。然而,所谓朝闻道夕死可矣,哈里向死而生,他的灵魂已在雪山之巅。

《乞力马扎罗的雪》读后感(七):该不该读翻译书

许久前就知道这部书,以前上学的时候读过海明威的老人与海,所以这次买来这本乞力马扎罗的雪,昨天早上刚刚读完,自己算是硬着头皮给读完的。海明威的书多是细节描写,细节描写刻画生动来表现一种思想;

很可惜的是,我没有国外生活的背景,也没有到欧洲或者国外去看一眼的境遇,实在是领悟不到这位文学巨匠通过细节对话要表达的意思,还有外国人的对话方式,也让我很困惑,那一来一往重复的对话,让我感到很乏味,但是,是不是有过西方生活的背景的人更能够理解呢?

我不由的会想我是不是还是更适合我们国家作者写的书呢,或者自己更有能力了去看原著,很明显,看原著我觉得我是实现不了了,英语不行,更不懂其他外语,要看外国书籍就只能看翻译版本,翻译过来的外国书籍还能保留作者的原意吗,很是困惑

《乞力马扎罗的雪》读后感(八):海明威式浪漫主义

被风干的雪豹尸体在乞力马扎罗山上被雪封存,主人公莫洛在傍晚威士忌醉熏里将死亡定义为孤独的永恒。

在这篇幅不长的文字里,有不同的人死去,有被小孩子用来复枪猎杀的坏蛋老人,有战争中被炮弹击中半死不活只求快意一死的军官,有因为腿伤游荡在非洲大地等待死神审判的主人公莫洛。

临死前的他,回忆了童年、爱情、战争、事业与爱好,他与漂亮优雅的妻子争吵,毁灭着平凡人的意志,即使这样却维护着妻子只想与丈夫朝夕相处相依为伴的尊严,等到了那死亡气息逼迫的时刻,激起人的怜悯,让人同情的不是死亡的命运,而是他绝望过头的固执。

他专情,为排遣对情人的思念,嫖娼,为妓女与水手大打出手。他贪婪,用敏锐的观察力洞察周围一切,他贪图所有的眼见所为可以用文字来表达,但又什么都不想写,究竟为何?那不可言说的正是他经历过的又难以摆脱的。他回忆起战争中那个观察者,他自己,最后宁愿在腐烂中孤独的躺在非洲的大地上,用死亡逃避孤独。

用猎杀和被猎杀的形式,欧内斯特·米勒尔·海明威暗示了一些人的命运。

最精彩的是第四篇弗朗西斯 麦康伯短暂的幸福生活和第五篇乞力马扎罗的雪。

第四篇写的是麦康伯克花费了许多能量终于克服了对猛兽的心理恐惧,但是却防不过更加凶险的人心,最终死在妻子与雇佣人的合谋算计之中的故事。第五篇则是多情的作家流浪过许多女人的心房,用狡诈的谎言骗取感情后又厌弃了感情之后的逃离,整个过程作家的心态变化耐人寻味,他认为一种太久了好比于死去,他觉得这种一开始追求的因为得到太久所以伴随着太多无聊,后来他自我放纵的惺惺作态,再之后感性思想预料到自己会死亡的结果。在我看来,其实腿伤只是借口而已,如果不是腿伤,应该也会找到其他的理由去闹腾这平静的生活。最后一幕作家发现自己预料的死亡没有到来,做直升机逃离,飞跃乞力马扎罗雪山,他突然明白他想要去的地方-视野永远开阔的地方,他又活过来了。身后的女人又心碎了,她的作家已经死了。海明威的短篇的故事清晰度是随着言语慢慢打开的,在对话之中,读者的代入感又很强,平静叙述的语气潜藏了各个角色感情波动。他的见闻很广,他也可以回忆想象,但写的每一部分都有他的影子,或多或少,至少乞力马扎罗的雪那篇。

《乞力马扎罗的雪》读后感(十):有一个人叫尼克

有一个主人公反复出现,他的名字叫尼克。大双心河中尼克仔仔细细的钓鱼,在荒芜中孤单坚强的生存;杀手中尼克是一名快餐店的侍者,自己不能改变现状,不能帮到已经绝望的人,心中充满对人性的恐怖之情;印第安人营地中尼克是一个小男孩,陪着父亲到印第安营地在缺衣少药的情况下为临产妇女做剖妇产手术,之后又目睹了生产妇女的丈夫因受不了刺激而自杀后的死相,一夜之间亲临生死。

或许这本书中每个故事的主人公都应该叫尼克。他经历了战争,身上残留下无数个弹片的痕迹,还有些小小的残疾;为了生存,在小餐馆、酒吧、咖啡厅打过工,守在黑暗的吧台里看着阳台、阳台上随风摆动的树影以及独自喝酒的孤单老人。他与很多女人调情,最后选择了一位有钱的女人结婚,他经常看不惯她富人的作做与无聊,可是喜欢她的钱,毁于她的钱。最后他腻了,像那只靠近乞力马扎罗西主峰的地方冻僵的雪豹尸体一样死去,至于雪豹在那么高的地方寻找什么,没有人做出过解释。