《王小波传》是一本由乐文城著作,浙江大学出版社出版的平装图书,本书定价:38.00元,页数:220,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《王小波传》读后感(一):房伟 《革命星空下的“坏孩子”》生活·读书·新知三联书店

《革命星空下的“坏孩子”》

作 者:房伟

出版社:生活·读书·新知三联书店

特 点:本书通过大量采访、回忆、论述等资料,加上作者对于王小波研究的独特心得与感受,以通俗的语言描述了当代最有争议性、最富才情的作家之一王小波的一生。作者不回避王小波生前的落魄,探幽烛微,在对细节的观照和王氏精神高度的把握中,力争还原一个走下神坛的王小波。

评 价:王小波是中国当代文学的一道独特风景。房伟的《王小波传》在大量采访实录的基础上,以“革命北京”到“后革命北京”的时空过渡为背景,以饱满的激情、丰富的资料和别致的视角,全面展示了王小波的生命细节、文学特异性、精神成长历程,以及他与中国当代文化史的隐秘联系.这既是中国新时期当代作家经典化的一次成功实践,也是70后一代青年批评家向其精神资源的隆重致敬!

作者以不露声色的笔触,写出一个思想者的生命之迹。人的命运与其背后的历史,真切可感。无趣时代的有趣之人,艰难选择中的苦乐之音,指示着人性的深和生命的真。了解王小波,这是入门的向导,其间无尽之思与无边之想,漫于词语内外。让人遥思旧迹,近怀幽情,得教益于信史,受滋润于笔端。

《王小波传》读后感(二):小波的一生

终于读完了,不是一般传记精确到时间的描写。而是通过熟悉的人述说王小波当时的状态。些许熟悉,些许幽默。毕竟是正规意义上第一部王小波传记。

其实第一次认识王小波是9?年的《夕阳红》杂志,说王小波李银河在国外旅行,路上拾取好多苹果,当时家里水果严重匮乏,对他俩的妒忌油然而生。

高中为增加阅读量又读了《一只特立独行的猪》,发现作者居然还是王小波。那份惊喜溢于言表。

这本书没过多叙述其它作品内容,反而透着作品的环境与周遭人群来解读着已经不在的王小波。

《王小波传》读后感(三):王小波传

《王小波传》

由李银河博士作序推荐,国内第一本王小波的传记,由王小波的粉丝写成,作者乐文城还是一名90后作家。李银河评论说,“作者的写作出于对传主发自内心的喜爱,读起来感觉非常亲切,字里行间真情流露,加之所有的材料都有凭有据,全书像是一幅小波的素描,虽然没什么浓墨重彩,倒也真实可信。”真实可信放在一边,对喜爱王小波作品的读者,想必不会满意。14年前第一次读王小波的《黄金时代》,改变了对中国文学的看法,原来有这样一名有趣不一样的作家,作为王小波的读者,这本传记显得举轻若重,虽细致认真,但琐碎无趣,虽朗朗上口,却是旧书重抄,观点重复,因此更像是一本了解作家王小波的入门初级著作,李银河博士形容是“素描”,非常准确,作者没有深一步地去衍生探讨某种行为的根源,没有如社会科学报告一样去采访作家的身边人,没有掌握作家不为人知的第一手资料,更没有思想学术上一针见血的阐释与讨论,而仅仅只是通过一些既已存在的书本资料,以及王小波的杂文自叙集,来拼凑这本通俗易懂,轻描淡写的王小波传记。作为传记,除去作者自写,大部分为他人作传的作者,都逃不去人物对他所产生的影响,好的传记作家,如茨威格和罗曼-罗兰这些大作家,也免不了绑手绑脚,无法发挥,任何优秀的作家,都是个人的主观意识凌架于其他的事物之上的,因此很难为他人立碑写书。所有好的传记也都只能泛泛而谈,引用资料,时间分类,去阐述被写人的生活与思想,以及那些被人遗忘在角落的尘埃细事,抖一点出来,让读者大吃一惊,喜出望外,不然,便像这本《王小波传》一般,流于平庸无奇,被时间淹没。

《王小波传》读后感(四):为什么我只试读不购买这本忽悠书

------------------------------------------------------

作为一名王小波的脑残粉,与他相关的书我几乎都看了。前几天看豆瓣阅读首页推荐这本《王小波传》,心下窃喜,本来鼠标都要点在“购买“上了。。。

慢着,唉,怎么没人评价?哦,刚出来的书。试读一下吧。。。

先看序言,李银河的序就短短几行,尤其最后两句“我相信还会有专业人士的传记作品问世。从这个意义上说,这本传记可以算作一部抛砖引玉之作。” 李银河老师你敢再直白点么????

额,,那我搜搜作者吧。在豆瓣里搜作者别的书的评价。除了这本,他还写过三本书,都是少于10人评价。

可是可是,这本《王小波传》有7.6分,64人读过呢~~

我点开读过的人的名单,有些读者没有头像,再仔细一看,这些热心读者真是善良,不远万里,不约而同在4月19号注册,没有别的信息,只读过这一本《王小波传》,而且统统给了5星。还有的留下了“书中文字,还原了一个真实的王小波,很好、很好。值得一看”的感人言论。

擦擦汗,说不定人家只是为了这本书慕名而来豆瓣。书真的货真价实呢,我们理工科的娃,得讲道理不是。

蓝后,我做出来今天最糟糕的决定——居然耐着性子把试读读完了。。。我只能说,中国出版界编辑对糟糕文字的忍耐程度又突破了我的想象力。

然后写下这篇我没完整读过的书的书评。

《王小波传》读后感(五):房伟 《革命星空下的“坏孩子”——王小波传》生活·读书·新知三联书店

《革命星空下的“坏孩子”》

作 者:房伟

出版社:生活·读书·新知三联书店

特 点:本书通过大量采访、回忆、论述等资料,加上作者对于王小波研究的独特心得与感受,以通俗的语言描述了当代最有争议性、最富才情的作家之一王小波的一生。作者不回避王小波生前的落魄,探幽烛微,在对细节的观照和王氏精神高度的把握中,力争还原一个走下神坛的王小波。

评 价:王小波是中国当代文学的一道独特风景。房伟的《王小波传》在大量采访实录的基础上,以“革命北京”到“后革命北京”的时空过渡为背景,以饱满的激情、丰富的资料和别致的视角,全面展示了王小波的生命细节、文学特异性、精神成长历程,以及他与中国当代文化史的隐秘联系.这既是中国新时期当代作家经典化的一次成功实践,也是70后一代青年批评家向其精神资源的隆重致敬!

——著名评论家,中国现代文学馆馆长 吴义勤教授

作者以不露声色的笔触,写出一个思想者的生命之迹。人的命运与其背后的历史,真切可感。无趣时代的有趣之人,艰难选择中的苦乐之音,指示着人性的深和生命的真。了解王小波,这是入门的向导,其间无尽之思与无边之想,漫于词语内外。让人遥思旧迹,近怀幽情,得教益于信史,受滋润于笔端。

——著名学者,中国人民大学文学院院长 孙郁教授

《王小波传》读后感(六):绕不开的王小波

用了大半个晚上,读完了乐文城先生的《王小波传》。这是国内第一本关于王小波的传记,筚路蓝缕,自有拓荒之功。虽然此前我已经读过一些研究王小波的文章,大致了解他的生平,但零零碎碎,不成系统。《王小波传》恰好弥补了我的缺憾,就像一根线,将我散落的记忆如珠般串连起来。

对于我这样八十年代出生的文学青年来说,王小波就是一个用来寻找同类的接头暗号,是绕不开的存在。他的狂欢式文体,对黑色幽默、反讽技巧出神入化的使用,天马行空的想象力,冲击了很多人,也启蒙了很多人的写作。他对国学、民族主义、气功等问题的看法,显示了浓厚的自由主义色彩,也深深地影响了许多热血青年走上理性、经验之路。

而他与体制的决裂,他的生存方式则更显意味深长。王小波一生反对被“设置”的生活,始终身处“文坛”之外,与体制有着天然的隔膜。在生命的最后几年,他辞去教职,走上了一条充满荆棘的自由撰稿人之路。在一个体制化生存深入骨髓,市场化媒体尚未勃兴的年代里,这不仅是一种自信和勇气,更是一种理性的自觉。这种生存方式的意义,恰如学者朱学勤所言“至少能提醒人,自由主义不仅仅是一套高头讲章,它还是一种身体力行的生活态度。”

于我个人来说,王小波更像一个启蒙地图。正是因为中学时代偶然读到王小波,我才知道“鲁郭茅巴老曹”之外,还有罗素、卡尔维诺、杜拉斯、许倬云、查良铮,才懂得按图索骥找到《情人》、《西方哲学史》、《1984》、《树上的男爵》等一大批经典著作。他们和王小波的著作一起都在时刻提醒着我,现实世界之外还有一个更为广阔的诗意世界。生而为人,要热爱智慧,努力成为思维的精英;有些知识虽然没有用,但仅仅因为它的美,就值得我们永远追求。

当然,这些年来,随着阅读兴趣逐渐从文学转移到社会科学,我已经很少读王小波了。即使重读,也大多是带着批评。毕竟,启蒙之后,还有更远的路要走。许多人认为王小波是是能拿诺贝尔奖的。我觉得这有点拔高了。一味赞美,也是一种捧杀。

回到乐文城先生的《王小波传》,可谓优缺点并存。作为传主的粉丝,作者对王小波的人生经历、作品、思想特点勾勒的比较清楚,就像李银河在序里说的,“虽然没什么浓墨重彩,倒也真实可信”。再加上作者文笔平白,感情诚挚,读起来就颇为晓畅。而对于缺点,我最感遗憾的是,书中所用的材料大多是二手的,缺少对传主亲人、同事、朋友的第一手访谈,对王小波生活、创作的细节也着墨较少。诚如李银河所言:本书算是抛砖引玉之作,相信将来还会有更专业的王小波传。

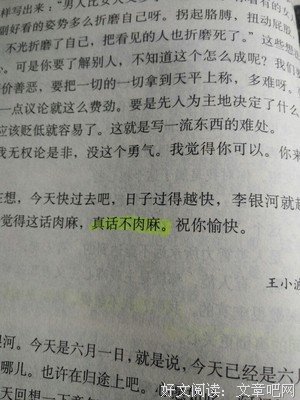

就在我读《王小波传》的前几天,王小波去世17周年纪念日刚过。纪念日里我又重读了一遍《黄金时代》,也再一次被它羚羊挂角的圆润而折服。算起来,从我第一次读到王小波到今天,也有十多年了。十多年,我从一个懵懂少年正在稳步向中年人迈进,虽然我也日渐发现生活真的就像王小波所言是一个缓慢受锤的过程,但我仍然相信他在《万寿寺》最后写下的那句话:

《王小波传》是一本让人读来万分沮丧的传记,作为一本完全简单粗糙的文本粘贴册子,除了王小波连同家人的琐碎轶事以及简单生平,实在没有任何闪光的地方。

王小波的门下走狗从来都是不存在的,也没有谁能够真的追随甚至模仿得了王小波。而这本王小波传的出现就是最好的证明:并不是所有人都懂王小波以及他背后的时代。

从辞去大学教师的职位到完成时代四部曲,作品还未发表,王小波便溘然离世 ,理论上讲时代三部曲是王小波生命的自传,是一个失眠症患者絮絮叨叨的自述,是一个离群索居的知识分子虚构出的一切。和路遥的人生经历类似,王小波也同样是在用生命书写,作品结构越来越宏大,精神层面触及越来越庞大,现实越来越荒诞,最终渺小的生命被宏大的课题所侵蚀、占据,文字越来越深邃,什么越来越微小,最终全部逝去了。

王小波是一个很小心谨慎的人,但他又有书写历史的使命感。他用自己擅长讲故事的文笔全是了爱情,全是了友情,诠释了成长,诠释了青春,最终诠释了一切从黄金时代走向黑铁时代。这个时代没有给他光明,他也没有等到光明来临便超脱了肉体。

王小波的小说,与其说存在小说集,不如说只是懒散的碎片,他何曾有过一本完整的小说?但是王二能够和笔做刀枪的大学生们一起在矿院家属楼投掷石头,忍受金黄色的云南里无休止的腰伤,能够忍受老鲁长达数年的追逐,能够在x海鹰办公室度过那么多无聊的下午,能够和线条、小转铃、颜色大学生、陈清扬、x海鹰、小孙....陪伴、分离、怀念,何尝不是一个完整的轮回?

活着的时候王小波从来没有想过成为什么影响别人思考的人,死了的时候他又何尝期望有什么门下走狗?读完王小波的书,我只是觉得我认识了一个有趣的人,认识了一个伟大的人,认识了一个可怜的人,这是他的自传,我有幸目睹,但我觉不会复制,也复制不来。

做一个理性的人,做一个不被人愚弄的人,做一个简单快乐的人,足矣。窃以为这便是对王小波最大的怀念!

《王小波传》读后感(八):革命星空下的坏孩子

“傍晚时分,你坐在屋檐下,看着天慢慢地黑下去,心里寂寞而凄凉,感到自己的生命被剥夺了。”上世纪房伟读到王小波《思维的乐趣》中的这段文字,被深深震撼。在王小波离世十七年的今天,评论家房伟写下了一部具有重要学术价值的个人传记《革命星空下的坏孩子:王小波传记》。

作品分九大部分,不但记录了王小波的生平经历(1950——1990),他还解读了王小波的思想、剖析了作品内涵,力图还原真实的个体。文字质朴,为读者理清了活在历史边缘的王小波动态的一生。

还记得王小波的《一头特立独行的猪》,他追求自我精神,以戏谑幽默的笔触书写自我,房伟也力求标新立异,突破前任的写作,值得一看。