《敦煌》是一本由生活月刊著作,广西师范大学出版社出版的平装图书,本书定价:98.00元,页数:324,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《敦煌》读后感(一):一点杂碎的读后感

感觉非常麻木的自己在看这本书的时候又变得很感性,很多地方都看得要落泪。不能仅仅说是矫情,就像梁思成遇到营造法式后形成的心灵冲击最终促使他走向中国古代建筑研究一样,常书鸿遇到敦煌莫高窟的图集后决意到敦煌一穷二白,重新开始。当然这本书的关注点不在常先生本身(但是对于他和第一任妻子的故事还是让我唏嘘不已,一点点好奇心驱使我又跑到了常书鸿美术馆去求证这个阶段的一些微妙变化,一楼展厅那副画于法国的全家福油画像以及一些家庭合影和常沙娜在回忆录里提及后期的母亲所形成的强烈对比,还有那段常书鸿在得知陈芝秀死讯时的冷漠与后知后觉对“她死了”的追问实在让我难过。 纵观整本书,家庭与工作的矛盾似乎始终横亘在一代代敦煌人之间,对家庭的歉疚始终是很多人心头的缺憾,也成为更多人离开敦煌的可以理解的理由。“献完青春献子孙”曾是对某个时代一类人遭遇的精准评价,在敦煌人身上也许不完全贴切,但是在个人理想追求和民族情怀驱使下的敦煌人的确由于家庭角色的缺位而有一种隐痛,这也许是我不了解的更为沉重现实的一部分。)。总体而言这本书是对一代代坚守的敦煌人梳理,有了人,敦煌的形象才在我心里鲜活生动起来了,不像之前读冯骥才先生的 人类的敦煌 较为抽象。敦煌的艺术来自一代代无名艺术家,想起古代精湛的建筑技艺也都来自一代代无名的工匠,这种文化的发展 积累 创造 传承而臻于完美的演绎令人对悠久而淳朴谦逊的历史心生敬畏,这也许也是为何尽管千难万难仍有人痴心不改,虔诚而谦卑地去研究,甚或放弃收敛艺术个性,最大程度尊重历史原貌。 众人受到召唤,这个名字取得好,我始终感到敦煌在这里呈现的是一种巨大感召力。佛教在这里呈现的博大包容也很令人动容,还是挺认同佛教不仅仅是宗教也是哲学的说法。 事实上把时间轴拉回创作这些壁画塑像的彼时彼刻,这些洞窟就是那时的人们膜拜祈祷的地方,和现在去寺庙烧香拜佛是一样,一千年后家乡旁边一个名不见经传的小寺庙若能保存完好也许也是那时的人们观察研究的珍宝。这一个角度来说,我喜欢接近俗尘的文化,因为我理解的艺术最开始就来源于生活,具有实用性而非单纯观赏性的作用。是历史的演变赋予这些遗存的古迹新的价值和意义,但孤独置于博物馆的玻璃展柜的时候似乎因为脱离它本初的生存环境而拉开了和普通大众的距离,变成高贵的艺术品。但是古今对比后发现,如今的寺庙香火依旧旺盛,不乏香客和信徒,各种佛像塑像也都有,但是从前的真的精致得很。功能上似乎同样是寓寄信仰的场所,但好像以前人家用心虔诚很多啊。不过另一面,起码这个形式还是流传下来了吧,一些历史古旧的寺庙因为毁损又原址翻新供人继续礼拜似乎也说得过。

按本人写评论的惯例,开篇还是说说这本书适合什么类型的人来读吧,以免浪费一部分人的时间。

首先,成功学爱好者千万别读,整本书完全与成功学背道而驰,敦煌没有一个人是所谓“成功人士”,他们没钱、没名气,生活也绝不丰富精彩,在很多人眼里甚至可能是loser,永远都不可能在朋友圈装逼,成功学爱好者读了未免不适,还是算了。

剩下的,我就不那么担心了,学美术、学历史、学中文的人,还有对神秘而遥远的敦煌文化和世界各国古代文明稍有一点兴趣的人,则确定一定以及肯定能从这本书里找到兴奋点。对这些都没兴趣的话,应该也不会强行装逼到买一本接近100块的大部头回家堆灰吧?(用力地点头。)

觉得自己稍微有点“情怀”的人可以读读这本书,尽管“情怀”这个词已经被广泛用来取笑和嘲弄了,但自认为有情怀的人你们懂的,去读吧!(认真脸)

这 本书的名字就充满玄妙——《敦煌,众人受到召唤》(瞬间肃然起敬有没有?)。说起来,似乎我也是受到召唤才会注意到她的,一天深夜,我随手滑开了一个不知道多久没看的公众号,在一众书单里看到了一眼《敦煌,众人受到召唤》,当即就燃起了我从小对敦煌文化隐隐向往的小火苗,马上打开亚马逊的APP,直接订购了这本书,隔天送到家,一兴奋,身为手残党的我还把书封给扯坏了一点,然而与其他书丑陋而无用的书封不一样,这张被我扯坏的书封的内侧,居然是莫高窟的全景线描图,当场简直悔不当初。

插一段回忆杀。记得我还在念中学的时候,90年代吧(暴露年龄了呵呵),也是突然有一天在报纸上看到一则敦煌展的活动信息(对,那时候中学生只能看看报纸了解资讯),在一个天气不怎么好的周末,暗暗的天色,我一个人坐了好久公交车(路线还是问爸爸的,当时没有手机也没有百度地图APP),抵达了那个位于上海西南方向的展馆,一个人默默地看了好久,回到家之后,连续有好几天脑海里都是敦煌展的画面,就此埋下了爱敦煌的种子。

说回这本书吧,接近百元的书价,在订购的时候已经让人心里有所铺垫了:这势必是一本厚实的大书!拿到手的那种厚重感还是让我很惊叹,质感太棒,异常精致,毕竟是做杂志的人做出来的书(但未免也太重了吧!举不动啊有木有?!)

毕 竟是做杂志的人做出来的书!书中大部分的现场图片是某传播集团资深摄影大神马岭拍的,还有一部分是敦煌研究院提供的图,加上略接近小杂志的开本和比普通书籍厚得多的纸张,让这本书里的每一张图片都精美到可以当作一本画册来看,我连自己的藏书章都差点舍不得盖了(然而还是盖了!占有欲作祟!)

毕竟是做无比高冷文艺的《生活》杂志的人做出来的书!(重要的事果然说了3遍)连这种类似纪实文学的书都写得那么美,毕竟是视金钱与时间为粪土只求保质保量的《生活》杂志团队,2010年和2013年几批人几次前往敦煌、兰州对几代“敦煌人”做了深入采访,这本书是长达四五年努力成果的凝结,可见其内容之翔实,以及其内容质感的厚重。

其实,说她是一本写敦煌的书,还不如说她是一本写“敦煌人”的书,从最早一批看到敦煌便为之震慑而留下来的人,到看了张大千(此人既是宣传敦煌文化最有力的推手,又是随手毁灭敦煌文物的破坏大王)敦煌展而赶往敦煌朝圣后留下来的人,再到一批一批敦煌招收年轻毕业生和年轻干部而考到敦煌研究院留下来的人,从只 靠苦咸水和馒头度日,到现在喝上自来水可以随手上某宝买衣服,敦煌千年历史长河中短短的一段,就是这些人的一辈子。(不过那么多则访问里涉及N多人,好像在敦煌呆久了的人都很长寿,活到七老八十快百岁还在做敦煌研究的很不少呢,每天吃喝这么艰苦,工作内容也是在冰冷的洞窟里腿上盖好厚棉被借着昏暗的光线临摹的“久坐一族”,反而能那么长寿,大概真的是精神世界极其充实吧!)

书中写到的人也涉及到敦煌工作的方方面面,有学美术一来到敦煌就如饥似渴观察和学习,最后放弃创作开始临摹壁画的画家;有学历史学古文字的在敦煌从事历史研究和壁画研究的学者;有学工程和化工专业刚来时对莫高窟丝毫没有感觉专门研究泥土质地、盐分运动做洞窟加固和壁画保护的技术专家;有原本啥也不懂但来敦煌后努力读了几十本历史和美学著作学习各国语言变得博古通今的敦煌讲解员……

读 这本书的过程中,会时时为这些人感动,怎么就能守得住寂寞,在荒凉的边陲小城守着这些洞窟过一辈子,最重要的一个词其实并不是“奉献”,却是“甘心”。那些曾经在业界大有名气的画家,到了敦煌却放弃原有的技法,开始临摹,他们说:“人到了敦煌,心要像大水缸里的一粒米,静静地沉到最底部,从感受、描摹与研 究开始,继而再谈艺术创作”。也许几十年后的今天,他们当年的同学都已经成为业界大师,而他们仍在偏远的敦煌临摹着壁画,无名无利。书里有一句话:“身在世界边缘,灵魂却高贵优雅”。

而且,几乎在敦煌呆久了的资深工作人员,都有被派出国深造学习的经历,看过花花世界,却还是急着回敦煌,把所学的知识为敦煌所用,就是这样的“甘心”。他们说:“每回出去出差,事情一办完就很想回敦煌,每次都惦着,也说不清是什么具体的事情惦着,但一回来,就特别舒服了。”

书中每个人的故事、每一段采访都很精彩,发人深省的文字层出不穷,我最喜欢的一段出现在全书的最后几篇,讲述一个姑娘从年轻的敦煌讲解员慢慢成长为接待部主任的过程,期间读无数中国历史、佛教历史、佛教美学的书籍,还有过去日本学习深造的经历,如何调整心态回到敦煌,如何一辈子就留在了敦煌。这位叫李萍的姑娘说:“她经常在资料室读《涅槃经》,静观佛陀所倡导的道路对人们的影响。释迦牟尼佛80岁涅槃,那是她心中最高的境界。有阵子,连续五六个夜晚,她都梦到漫天的曼陀罗花在空中飞舞,年迈的佛陀像大象一样,慢慢转动身体向城市回望。”这种精神世界太让人向往了。

于是,连续好几晚回家就把这本厚厚的大书摊在桌面上正襟危坐地读一阵子,平时都是不成人形地瘫在被窝或沙发里举着书看的,真心是书籍的开本决定读者阅读的姿态和认真程度啊。想起大学念新闻学时,老师说,你只要看一个刊物的开本,就知道她大概是做给什么人群读的了,比如地铁报势必轻薄,开本也比较小,适合市井小民们在地铁上摩肩接踵也能读一两个字;而《人民日报》势必开本很大,适合大领导们在自己的大办公桌上有气势地摊开读。

不得不说的是,我好久没有那么专心而连贯地读完一本书了,真好。果然是“众人受到召唤”,不论是敦煌人,还是读敦煌书的人。

看完书就想拉着老公去敦煌啦,不过,还是挺怕我老公要坚持留在敦煌画画的,那我就只好读读书学学习,争当敦煌讲解员了。。。然而现在世道不同啦,敦煌研究院也不是你想进就能进的啦~

本文发布于“尝书者”公众号,微信搜索“尝书者”即可找到。

《敦煌》读后感(三):万万恒沙:书评,或是迟来的悼文

我喜欢那个时代的女孩子。战争年代,20多岁的南方姑娘,把所有值钱东西变卖凑西行的旅费,前往西北2000公里外的敦煌。她们沿路搭车,一切靠运气,不知第二天身在何方,她们路过山洪、暴雨、蛮横的哨兵、麻风病蔓延的村庄,终于抵达三危山被积沙掩埋的岩壁。她们穿着城里流行款式的裙子、旗袍,在洞窟间穿梭,背后是一望无际的沙漠。她们多数在这里待了一生,无论敦煌和莫高如何吞噬了她们的青春、生命、世俗的幸福,她们仍要固执地守护她。

47年从四川省立艺专前往莫高的欧阳琳就是这些年轻人中的一个,在随后的50多年一直是莫高窟的临摹者、研究员和守护人。那一代敦煌人的故事最让我动容的一点,是艺术家对于自我和个性最为看重,他们在临摹壁画时却要藏起自我,谦卑地去体会一千年前画师们落笔时的构思与喜忧。对他们而言这些壁画原本可以是一种媒介和技巧,他们原本可以以此推进自己的艺术道路,可他们都不约而同选择了那条更加艰辛的路——将壁画临摹作为一生的事业,即使那注定令他们默默无闻。

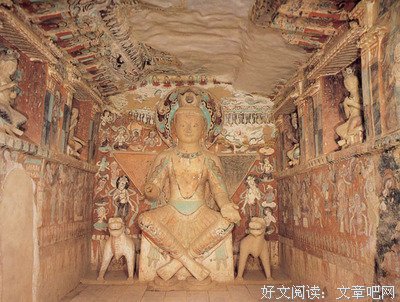

但如果你亲眼见过172窟的《净土变》,如果你抬头看到初唐的莲花飞天藻井、盛唐的俊美阿难、北魏的“东方微笑”,如果你顺着微弱的电筒光看到沥粉堆金法给57窟观音带来了何等立体的美丽…你也会理解他们那一代“敦煌人”追求着怎样不同于世俗眼光的圆满,收到过来自茫茫大漠和千年时光怎样的馈赠。

黑白照上的欧阳琳真美。书里一张1956年她和丈夫史苇湘在敦煌文物研究美术所一起修画稿的照片,史苇湘拿着支笔指向纸上的神像,身边的欧阳琳眼神专注地盯着笔尖浅笑。也许他们用一整个下午讨论壁画上一件饰品一个法器的细节,全然忘记窟下家里嗷嗷待哺的两个女儿敦宇和煌玉。(呀好羡慕这种学术couple)欧阳琳在临摹中经历过不少险情,煤气中毒、高处坠落,更别提文革期间遭受的迫害。今年2月她平静地去了,与思念了十多年的丈夫在彼方世界重逢。若真有佛祖,也许也会感念他们以一介凡躯对莫高神佛的虔诚守护与竭力传承,赐他们一个极乐吧。

类似的人和事,或幸福或心碎,都被细心整理记述在这本书里面。戈壁上第一任院长常书鸿为追回爱人的策马奔腾,日本画家平山郁夫对敦煌如故乡般的执念,常沙娜这些自小受艺术和佛光洗礼的“敦二代”,还有那许许多多九死一生的冒险……关于敦煌和莫高可以生发太多的可叹、可颂和可泣,这本书可以算作是一个启迪。

近几年出版业虚假繁荣,已经很少见这样饱含诚意、思想和情怀的精品。从图文排版、装帧设计到每一位笔者的每一篇文章,都可看出想将敦煌这颗明珠托给世人的一片赤诚之心。正如欧阳琳常引用的一句经文“欲得净土,当净其心”, 此书至少是给我带来了一片可偶尔远离芜杂世间、栖身于精神世界的净土。如果你需要的话,也顺便推荐给你。

《敦煌》读后感(四):不在年高在性灵

敦煌,沙漠中的石窟究竟有什么魔力,能吸引着这些人不远万里朝圣般到来,然后在此安然一生且无怨无悔?

莫高窟、鸣沙山、月牙泉这一个个有诗意的名字,边塞诗中的大漠孤烟长河落日,都让敦煌成为我那个心向往之身尚未至的所在。敦煌要盛夏或深冬去,盛夏为了月牙泉,深冬因为人少,想亲身感受下书中提到的“那种从未有过的寂静,仿佛突然掉进了一个时间和空间的空洞,四周万籁俱寂,时间似乎凝固,唯有清风掠过树叶和耳廓的声音……”。人习惯了静,是受不了嘈杂和纷乱的。

传记、艺术、游记、历史逐渐成了阅读的兴趣所在。而此书是四者的结合。

物的意义何在?是读完之后考虑的一个问题。因为信仰,千年前开凿洞窟、描绘、塑像。其实不过是涂鸦、捏泥巴的高级形式。佛经及其背后的哲学思考是否必须由物来呈现传递?或许工匠们也没那么崇高和神圣,可能只是为了养家糊口的实际需求。然而匠人们的线条让千年之后的晚生们用了十年二十年的时间学会技法,然后再一个十年二十年临摹修复,转眼一辈子。为什么学艺术、追求独创性的人会抑制自己原有的技法和表现欲,去琢磨、还原前辈的规矩。

一直提醒自己不为物役。不为物役其实简单,看“烟云过眼”、“由我得之由我遣之”,其实很多人早已淡然。但能不因物背后的文化与情感而生牵挂,真的很难。书中提及季羡林先生说:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”书中很多敦煌人自言并无信仰。身在北京这个满眼车、房、包的大都市人可能没法理解他们为何在这穷乡僻壤守候。千年的宝藏,到你手里湮灭了?估计谁也无法原谅自己,所以必须加倍努力。

三卷26篇个人小记,其实都是每个敦煌人用生命书就的历史。文章篇幅都不长,但字里行间寥寥数笔,即将主人公刻画的十分鲜活。有的人因为各自有志而劳燕分飞,有的人因为志同道合而千里相会。自我调侃说是“自投罗网”,但都又自得其乐。留下的都是很踏实、很专注的一群人。天天礼佛,似乎将佛的沉静也习得了一二。很喜欢李贞伯、万庚育那篇里生性开朗又有心的儿媳,很喜欢里面常沙娜那张照片,也很喜欢里面大家除沙、做操的照片。很纯净、很真实。在艰苦的环境中必须有乐观和笑脸才好继续每一天的生活。很喜欢那句“人不可能一天两天就有成就感,要坚持、要耐得住寂寞”。书里说敦煌精神是热爱、坚守和奉献。的确,没有热爱和使命感,是无法坚持下去的。

敦煌自古就不仅是中国人的敦煌。书中提及日本平山郁夫为保护敦煌捐款、奔走,很多敦煌的工作人员也都是去日本留学,之后再次返回敦煌。都是很打动人的故事。读的时候就和朋友感叹,80年代中日关系无论官方民间都很温暖融洽。怎么到了现如今这步田地?然后就是美国盖蒂保护研究所(Getty Conservation Institute)。老美那种令人大开眼界的科学研究方法,以及参与制订的《中国文物古迹保护准则》,特别有美国人的风格。难免职业病又上来了。盖蒂保护研究所是J. Paul Getty Trust这个信托建立起来的。J. Paul Getty生前是美国首富。因为酷爱艺术,设立了这个信托,并接收来自各处的捐献。款项用以支持Getty Museum、Getty Foundation和盖蒂保护研究所。凡和Getty挂钩的机构都以有钱著称。一个国外的机构,来中国协助修复古迹,难道不就是国际主义精神么? 国内富人越来越多,每一个普通人也越来越富,我们的NGO也应该搞起来。社会的事应该社会的每一分子都贡献力量,而不是伸手管国家要。起码我乐意为敦煌的保护捐款。

说说书本身吧,书很精致,腰封背面是莫高窟的白描。里面的每张图都很用心,金刚怒目、菩萨低眉,尤其是第256-257页第158窟那释迦摩尼涅槃像,见之心静。对于我,此书有以下几个好处。一算是预习,二是了解这片土地的人能更好的了解这片土地,三是里面提及了很多著作,无疑为进一步的阅读打开了天地(比如这已溢价快2000%都遍寻不着的中国敦煌壁画全集)。

最后补几句,关于敦煌的最初印象是初中读余秋雨先生《文化苦旅》中的《道士塔》和《莫高窟》。随着网络的兴起,似乎不知不觉余秋雨就被人拍了不少砖,很多人说的很难听。我觉得有些不公平。他的《文化苦旅》和《行者无疆》让我对祖国的山水江湖亭台楼阁有了文化上的共鸣,也对世界的其他文明有了最初的启蒙。《行者无疆》里提及罗马时那句“一座城市既然有了历史的光辉,就不必再用灯光来制造明亮”我如今还记得。作为一个浙江人,和全家一起踏进天一阁时,仿佛是在赴《风雨天一阁》的约。应该再读一遍《文化苦旅》,把他提到的地方都去过看过。

《敦煌》读后感(五):后悔没有在去莫高窟之前看这本书

在我们这些游客眼中,莫高窟更像是敦煌的一个标志性景点。我们愿意不远千里,来到敦煌,在旺季的时候排着队,听着讲解员解说壁画背后的历史故事,但可能不会愿意守在莫高窟一辈子。

尤其是上世纪那个纷争不断的年代,老一辈的艺术家在如此艰苦的时期来到敦煌,守住莫高窟,并为之付出一生。

就像书里面说的一样,敦煌让他们付出了美好的青春,但也用黄沙掩埋了他们的喜与悲。为了守护莫高窟,他们牺牲了作为艺术家最重要的一件事情:创作。他们大部分的时间用于临摹历先人的壁画。作为艺术家,他们克制住自己创作的欲望,临摹出最真实客观的画作,让莫高窟轰动全球。为了避免蜡烛影响壁画的保存状况,他们用最原始的方法取光作画:用镜子或者白纸反射太阳光。在恶劣的环境下,一副壁画的临摹时间可以长达数月。

这本书的全名叫作《敦煌:众人的信仰》。当初的那群艺术家,为古人工匠们的虔诚信仰感动,为古代壁画的艺术而感动,一辈子留在敦煌。当他们数十年如一日守护这个地方的时候,就像数百年前那些为信仰奉献一生的无名僧侣画匠一样,固执坚持自己的信仰,奉献一生。

下次来敦煌,一定要再去一次莫高窟。衷心感谢所有为敦煌为莫高窟付出的人们。

《敦煌》读后感(六):一部敦煌守望者的人物传记,一次情怀与文采的珠联璧合

在深圳读研的第三个年头,有一日接到曾经的室友从北京打开的电话,“惠惠,我们宿舍三个人准备毕业旅游去敦煌莫高窟,你也一起来吧!”小心翼翼的征询了老梁的意见,他说“着什么急,我也没去过,以后咱俩一起去。”所以当2016年的夏天,我和老梁迎着漫天的沙尘暴,风尘仆仆的赶往敦煌莫高窟的时候,竟还是为了完成几年前的夙愿。

这段旅程后,我对敦煌的艺术着了迷。在我看来,敦煌壁画与西方中世纪的拜占庭艺术似乎有着相似之处,同样是用于讲述宗教故事,同样是无视科学与真实的绘画技巧,时间也较为相近,敦煌壁画始于公元336年,拜占庭艺术的开端大约在公元330年。拜占庭艺术是东罗马帝国宗教统治的工具,而莫高窟是传播佛法并为自己积攒功德的“功德碑”,它们在创造之初就不是抱着“以人为本”的理念,因此在普罗大众的眼中它们必然是有距离感且神圣不可侵犯的,这也正是为什么人们面对它们时有着共同的神秘感和敬畏感。

用如今对美术作品的鉴赏眼光看待敦煌艺术,不免觉得其中的作品参差不齐,甚至有些作品好像小孩子的信笔涂鸦。但我觉得敦煌艺术的迷人之处在于不受绘画技巧限制的自由灵动,在于艺术与信仰相结合所带来的心灵震撼,在于如此大规模的凿窟塑像的宏伟壮观。抱着对敦煌的喜爱之情,我购买了这本《敦煌-众人受到召唤》,书的名字我便十分喜欢。物质是吸引,政治是蛊惑,即使那些伟大的艺术品也并非都拥有“召唤众人”的力量,但敦煌可以召唤,因为它不仅仅是艺术的宝库,也是信仰的圣地。在我眼中敦煌艺术无疑有着唯心之美,但对敦煌艺术科学的介绍与分析我了解甚少,这也是我买书的初衷。但我没想到的是,这本书并非介绍敦煌艺术,而是属于敦煌人的传记。

这本书是《生活月刊》杂志对敦煌人采访报道的合集,这些敦煌的守望者们大多因为一些敦煌情结,从遥远的地方来到这里,在荒芜的大漠和沉默的神佛中就此度过漫长的时光。在这个成王败寇的功利的年代,当大家对比尔盖茨、王健林等人的发家史趋之若鹜时,为这些默默无闻的敦煌人立传,着实特别。白手起家成为首富或是守护艺术成为无名英雄,很难说哪种行为更加正确,更没有立场去评判谁更高尚,可一个是纸醉金迷生活无忧,一个是与广漠的黄沙和幽暗的洞窟为伴,哪种选择更难得却是一目了然的。

每个敦煌人都有着与众不同的人生轨迹,而好的文笔更为他们的经历润色。阅读的时候最喜爱张泉的几篇文章,文笔了得,又能做到春秋笔法谈时代,求同存异说观念,实在高明。但也不得不提有时候一味的歌功颂德赞人品,略肉麻了点,那也比其他那些平庸的,流水账般的人物小传好。可以说大多数时候,全书的情怀和文采是可以做到相得益彰的。且不论文笔的是非,倒是阅读时总时不时涌上一股民族自豪感,我被洗脑了。又想起那些最初的敦煌守望者们,政权的更迭、人生的起伏、文革的浩劫都未曾磨灭他们的民族使命感,如火如荼的政治运动都未曾让他们心生旁骛。原来于他们,于我,艺术比政治更具有俘获人心的力量。

人创造了艺术作品,艺术作品又召唤着众人。在伟大作品的召唤下,人们前往法国的卢浮宫、奥赛美术馆,也前往敦煌莫高窟。可是,不同于达芬奇的蒙娜丽莎,不同于梵高的自画像,当常书鸿、段文杰等人只因图书或是画展上的惊鸿一瞥千里迢迢来到敦煌时,当每年上百万的游客在此逗留欣赏敦煌的艺术时,他们却无法用同样的热情称赞伟大的艺术家,因这艺术背后的作者是“无名”,甚至无法称他们为画家,画匠罢了。这些画匠和敦煌的守望者们一样,无论是为了信仰还是为了生计,无论是心甘情愿还是生活逼迫,最终,无名的人创造了有名艺术,短暂的人生奉献给永恒的艺术,无名的人因艺术获得永恒,短暂的人生又因艺术而不虚此行。

人、艺术与时间之间的关系实在是微妙。关于它们之间的关系,张泉借由李云鹤的故事这样写道,“一座1000多年前的洞窟,一次长达2年的孤独探索,一场50年之久的执着守望。在敦煌,时间有时是一个过于微妙的概念。时间的长度,很难准确的界定——1000多年,50年,2年,究竟哪个更漫长,哪个更短暂?对茫茫大漠、满山神佛来说,千年的光阴实在只是瞬息;而对一个人来说,2年夜以继日的修复、50年不离不弃的守望,却已经足够奢侈,足够漫长。”

艺术与人生、信仰与坚持、无名与闻名,在敦煌守望者的故事之外,我想了太多太多……

《敦煌》读后感(七):让读者走进敦煌

敦煌,众人仰慕之地。如果提个问题:如果让你长期留守在敦煌,你会如何选择么?

整整三代人,为了保护好美丽的敦煌,克服种种不良的困难,在艰难的环境之中,成为了敦煌的卫士。不难想象,如果没有保护,敦煌里的那些壁画,还能保持多久的时间。如果不控制进出窟的人群,持续的温度提升,会对壁画造成多么大的灾难。

或许,还有盗窃,当看到身边无人看护的古老村庄里空空如也的墙壁,美丽的壁画被割去,敦煌的壁画能保护下来么?

书中,众多的人,为了敦煌,从四面八方来到敦煌。谁又能知道自己所在的生活坏境么?地上的灰尘永远扫不完,土床土桌等等,就是当时所在的恶劣环境。还有青年男女的爱情,很难想象当时他们是如何克服这些不利的环境因素。书中那些黑白的照片,能感受到当时的生活环境。

现在的科技发达了,不知他们现在的生活是否有了好转。反正是看到了敦煌热,可以经常到国外或各地学习交流。

图中美丽的画片,让读者震撼。感觉都是些临摹而来的图片,如果大图采用折页的方式展开,会让读书更加精彩。很高兴,在网络上无疑中找寻到《中國敦煌壁畫全集》,真的是个好宝贝,可以对照着书本再次学习。

腰封是长长的敦煌,如果能有窟的标号就更好了。

《敦煌》读后感(八):必将消亡的跨越千年的惊雷回声

几年前去过敦煌,以旅游的状态体验了其博大繁盛,之后看到这本书读起来确实更有代入感,当初在三危山的岩洞中冥冥感受到一种磅礴的气氛,一直无法准确形容那种感觉,看到书名时才忽然找到了最合适的表达:受到召唤。

这本书其实是一本采访合集,文辞通俗易懂,内容上也都是一代代敦煌人的所思所感,但这本书读起来却也许沉重。

乐僔和尚当年见天际一道金光如见佛光,即算立地成佛,自此三危山开始了它一千五百多年的传奇,千年前的故事过于遥远,倒是近现代的历史中,常书鸿先生带着满腔对艺术的热爱从遥远的异国“回到”敦煌,随后一代代青年受到敦煌的召唤,也在常书鸿的热情感召之下来到敦煌,留住敦煌。可个人命运落入时代巨变就无异于滴水入海,伴随着战争和政治动荡的摧残与洗礼,每一位敦煌人的命运都崎岖多舛,但满山的精美壁画和神佛造像依然以其辉煌的艺术性和贯穿中国一千五百年历史的社会文化参考价值而超越人为制造的混乱发出了呼唤,敦煌艺术早已超越了简单的宗教性,却与信仰有关,正是工匠们将其信仰也融入到艺术创作之中,才使得敦煌的美成为全人类的共同理解,于是一代又一代受到召唤的时代青年不断投身坚守。

又想起当年去东千佛洞,东千佛洞位于瓜州,未被划入敦煌研究院,因为距离遥远又没有路,基本没什么游客,车子只能沿着已经干涸的远古河流冲刷出的河床一路颠簸,但想想千年前匠人们也许还能在这条宽阔的河流上划着船观看、选定岩壁上合适的位置,开凿出一个又一个岩洞,在其中画满、塑满融合了其思考和信仰的壁画及造像,便有种无法形容的恢宏之感,但在看到岩洞里因为洪水、地震、盐析出、自然风化等各种病害而出现的各种毁损,才体味到敦煌其实是辉煌与悲痛的共同体,是人力所不能改变的必将消亡的跨越了千年的惊雷回声。