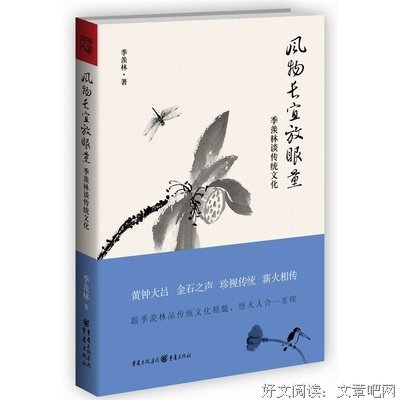

《长物01:食器之味》是一本由黄磊 主编著作,黄小厨·浦睿文化·湖南文艺出版社出版的平装图书,本书定价:56.00元,页数:2017-5,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《长物01:食器之味》读后感(一):美食与美器

金庸的著作里,偏爱《笑傲江湖》。这本书里,角色性格分明,情节有趣。现在类似作品多了,作为始作俑者,堪称佳作。

在《笑傲江湖》里,有一个角色给人很深的印象,此人叫祖千秋。之所以想到他,是因为看到了这本书《长物01:食器之味》。

为了令狐冲的病,江湖人伤透了脑筋。祖千秋想了一个绝妙的办法。应和令狐冲酒鬼这一特点,他拿出了一套别具特色的酒杯。

这位老哥,可算是深得食器之味。到什么程度?

“饮酒须得讲究酒具,喝甚么酒,便用甚么酒杯。喝汾酒当用玉杯,唐人有诗云:‘玉碗盛来琥珀光。’可见玉碗玉杯,能增酒色。”。。。“饮这坛梨花酒呢?那该当用翡翠杯。白乐天杭州春望诗云:‘红袖织绫夸柿叶,青旗沽酒趁梨花。’。。。“这一坛关外白酒,酒味是极好的,只可惜少了一股芳冽之气,最好是用犀角杯盛之而饮,那就醇美无比,””。。。

不一一列举。见了酒器,便有浮一大觞之欲。

在连接了世界的每个角落,中国,一直是以美食之国而著称。但是很少有人注意到,中国的美食,还需配着美器。我们没有对此特别的注意,因为越是普遍的地方,大家越是不在意。

青铜器!

唐三彩!

瓷器!

这些是什么?其实,都是古代的食器。

《长物01:食器之味》读后感(二):食器之美,在于生命

文/初晓

最近,黄磊主演的《深夜食堂》开播,于深夜中看这个电视剧,便被其中的美食所吸引,直接导致的结果就是“好饿”。不过说起黄磊,让人记忆深刻的便是他在《爸爸去哪儿》节目中对于美食的研究,那时的他还不算会做菜,做出来的菜具体什么滋味我就更不知了。但我想黄磊大致是从那个时候开始研究美食了。

《长物01:食器之味》读后感(三):看完这本书,我决定要好好吃饭了

从小到大,被教育着每一种餐具都要为物所用。碗是用来盛饭的,碟子是用来放配料酱油,盘子是用来装菜,每顿饭每个人都配一个小碗可以喝汤,还配一把小汤勺。 毕业之后,留在了他乡,偶尔给自己下厨,把汤面盛在从超市带回来的塑料盆子里面。偶尔有客人来,加多一个盆子。有段时间,有朋友频繁造访,买来啤酒饮料,找寻不到杯子,就在楼下的便利店,买了一袋一次性塑料杯。日子过得随意却带着点点的寒酸。 我甚至都要忘记了,吃饭的仪式感。而在食器之味这本书中,让人感受到,吃饭不仅要有好食材,还需要有“好”食器。它不一定是昂贵的,但它却要是最适合食物的。 一般来说,食器它只是餐桌上的配角,食物才是主角,但实际上,食器以一种几乎抢镜的方式,占据了餐桌文化的大半边天,让人深谙,食器也是餐桌的重头戏。 从旧新时期时代、夏商周,到春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐,再到宋元明清,又到近现代。食器从装载食物的载体,变成了礼仪身份的象征,再演变成平常老百姓家日常必备之物。这几千年来,食器逐渐变成研究饮食文化、社会文化、经济的主要器物,同时,它又变成了代表人们追求自身生活的一种象征。 无论社会如何发展,食器大抵有几种类型,如陶、瓷、漆、木、玻璃,而每一种材质都有着自己的个性。就如在《食器之味》中提到 陶——形如爸爸粗糙,但又让人觉得暖心 陶的质感,略微粗糙,却比瓷器更有温度,会随着人的日常使用,发生很多变化。 瓷——顺滑如妈妈的手,带给人安心 瓷器因为高温烧制,所以敲上去声音很清脆。顺滑、柔腻而整洁的表面令盛装和清洗都很安心。 漆——东方韵味,禁欲风格,让人莫名的静下来。 漆器轻盈,颜色温润,作为食器,有着自己独特的性格和气质,颜色简单,却又很百搭。 木——独一无二的纹路装载独一无二的温度 木器上唯一的装饰就是木头天然的纹理,如同人的掌纹,是独属的有生命感的质地,如果与亲手制作的食物相衬,会充满人的情感与温度。 玻璃——独特得与众不同 玻璃是物色的,但因为它的厚薄与作者所赋予的肌理让这件物品变得与众不同,而玻璃器物最终的造型在于手艺人一瞬间的决定,是一气呵成的过程。 而正是因为食器的大不相同,它们之间的“斗艳”才显得格外激烈。在《食器之味》这本书中,有人爱陶器的自然,有人就爱瓷器的温顺,而有人对漆器相看两不厌,而有人常迷恋玻璃是因为它的锤纹。 虽然五种器物给人的感官大不相同,但在好好生活的人心中,无论是何种材质,当它们遇到食物时,就变得有性格。就像有食器收藏达人说的,食器们只要遇到食物,被使用起来,就有了温度,亲近人,与使用者之间有了牵挂。 人们赋予食器感情,又收到食器对人的回馈。喜欢赤木明登讲到,虽然说,一个器具能改变世界有点夸张,但我觉得一个器具的确能丰富生活,使食物变得更美味。

《长物01:食器之味》读后感(四):食其味,观以器

不知从何时起,人们开始喜欢晒自己身边的各种美物,从一枚新入手的口红,到今日的心情,从和煦的阳光到连续的多雨,我们渐渐地通过不同的社交媒体了解了更多人的日常生活,在这其中频繁被提及的莫过于美食,同时皆叹唯爱与美食不可辜负,真爱不常有,但美食可去寻觅。在晒美食的热潮中,精美的摆盘,恰到好处的食器也逐渐成为美食追逐者不能错过的一个重要部分,往往这样的讯息也能够吸引更多的人关注,一个逐渐被边缘的食器文化开始慢慢呈现复苏之态。越来越多的相关类型书籍开始充斥各种选购排行,只是对于普通读者来说希望看见的是什么,则是主编们需要进行一番思索的。

《长物01:食器之味》的主编相较于其他传统媒体从业者来说更为被大众所熟知,他就是已经有了很多成功身份的黄磊,在二十年前,他是中国的优质青年偶像,拍戏,唱歌样样精通,且都在行业内获得认可,之后的他变成了电影学院的黄老师,他的学生名气日盛,口中不断提及恩师黄磊老师,四十不惑的时候开始了综艺节目的常驻嘉宾,从会做饭的爸爸开始,到张罗一桌盛宴,黄磊变成了黄小厨,创立了个人品牌,建立了相关的网络综艺,可以说这样的一位身份切换自如的人,在镁光灯下也能充分展示其个人魅力的一个人,对于大众的渴望掌控一定较其他幕后从业人员更为清晰,他了解消费群体需要的是什么,如何精准的定位受众群,这一切对于这本书的主编来说都不是事。

都不是事的事如何更好地搭建起文化与食器间的桥梁,不会生硬地介绍传统食器的文化历程,又不能浮于表面地介绍一个品牌系列的作品,做成与做好之间是读者对于新话题讨论的深化还是延续。

本书巧妙地将新媒体的美食达人与手作艺人糅合,从国人最为熟悉的青铜器开始,追溯三百万年前人类最开始使用食器的时代,食器从单一功能性的器具逐渐变成手工业者为之倾注心血的艺术品,再到身边普通人中喜爱收集食器的朋友中去,他们如同每一位喜爱在旅游时购买特色商品的人一样,会去闻名遐迩的地方选购自己心仪的物品,只是他们的收藏看起来有那么一些特别,那就是食器收集。如同集邮的朋友会有精美的集邮册,食器收集达人也会精心将每一件得意之作找合适的地方摆放。因着食器的特别,它们不会是来客时主人炫耀的资本,也不是同好人间相互传阅浏览联络感情的藏品,它们还会出现在每一道美食的身边,陪伴着主人的一日三餐,是日常中不断被提及被青睐的物件,是几乎非他不可的审美定式。可以束之高阁作为艺术品品评他的工艺与做工,也可以丰富生活的角落,让日常生活更有韵味。

提及手工业从业者的部分从不是深挖其在工艺品制作上的造诣和遭遇到的困难和窘境,有不同于以往一般作品中对于传统手工业落寞的惋惜之情,此次在访谈中可以看出很多新生代的手工业者,他们从不同的行业中转变自身身份,投身到食器的制作中,也将更多新的想法融入其中,是一种欣欣向荣的感觉,即使是微小的改变也在推动着行业的前行。制作者个人对于不同原材料的选择也充满了个人的特色,使得普通的一件食器变得开始不再是单一批量的物件,它有了个人的生命力。

不管是美食博主、生活达人、亦或是手作艺人都在传递着食器的最终使命就是将其与食物相应,是食物更有温度,更具美感,使食者悦,就是器之使也。

我曾经有段时间对形式主义非常抗拒。厌倦这个世界盛产的浮夸,厌倦广告、营销和日复一日宣传“优雅、格调”的主流群众们。我讨厌人们对于包装的认同,厌恶一切有意营造的和谐美。规避任何一种刻意为之的气质。

我不敢表达我生活中的每一处小确幸,真善美,甜蜜温柔而又静美的瞬间,因为他们深受主流推崇,是每一个人表现自己“成功”的方式,我不想用那样俗套的表达取得认可,也不想被认可岁月静好的人认可——有一段时间,我别扭的和世界较劲,认为真朋克就是反叛,反叛这些俗套的主流认同。我的微博主页整天充斥着嘻嘻哈哈,充斥着无伤大雅的粗口,充斥着大咕咕鸡式的阴阳怪气,直到有一天,洗完澡后睡前抹护手霜的我发现,那只因为坚持用铁皮包装而极易破损的伊索护手霜,在一个反复弯折以至于破开小口的地方漏手出一大坨护手霜,干结的霜体在铁皮表面形成了一颗黄色的球,谈不上恶心,但也绝对不美好。

那一刻我回想起自己当初买这支护手霜的经历,它分为大罐,中罐,小支三种规格。大罐最便宜,每毫升足足比小支便宜了一半还要多。但我还是不辞辛苦的将那一小支护手霜买了回来。因为它最美,恰如其分的肉粉上印满英文说明,简洁可爱又很有设计感。相比较中罐和大罐里那躲在棕色药剂瓶状包装里的选择,我坚坚持持的买了它。虽然买之前已经见过很多人吐槽它铁皮的包装,一不小心被压扁就会溢得到处都是,放在包里不小心就弄脏整只包,按压过多也无法回压。总之很不实用,我相信就连伊索的设计师也明白它不实用。但我们都选了它。因为它太美了。

那一刻我突然明白了原来我也有如此形式主义的时刻。我突然发现形式主义不是什么不可饶恕的罪过。对于美的追求每个人都有,只是解读不尽相同。自然的凌乱也美,但整洁而主流的美却未必不是美。之前的我处于一种长长的矫枉过正中,以美为耻,以表达美、呈现美为羞。我怕我的朋友和我喜欢的人们觉得那太造作,太刻意,所以我选择从来不说,或者用一种非常低级的、自嘲的方式说。

这种对美学的抗拒延伸到了我的生活中,从前我抗拒那种费尽心思的美,尽管现在的我也不能接受。但是,我起码能接受那些非常质朴大气简约的美了。就像生活里的锅碗瓢盆,它们似乎很难美得花枝招展、长袖翩翩,它们总是非常质朴,用一种中国式的沉默衬托食物的美感。是的——我喜欢那种衬托式的美,不喧宾夺主的美。就像器物一样。

对于食器的美,不同的文化有不同的风格,中国美食常形态各异,色相耐看,所以中式食器总是非常质朴,陶器粗糙,瓷器细腻,但颜色总非常淡雅,花纹总非常素净。因为装呈的食物本身就讲究色相,所以它们只需要做一道布景就好。

日式食物就像日式文化一样以物哀为美,摆盘素雅简单,配色点到即止。所以日式器物多以简单的几何线条为图,一再重复的直线,蓝色和棕色搭配的底盘。不能素得像中国的盘子,因为他们的食物也太秀丽了。

而英式食器就截然不同了,它们总是非常活泼,纹着樱桃、圣诞花环图案,插播小鸟或者蔷薇花,因为他们的食物或许太单调了,需要这些鲜丽的图案和色彩点缀。

除了图案,器物们的形状似乎也同样迷人不已。有好几次,下班回家做饭的我捧着那只直径12厘米的宽口窄座饭碗,惊讶于它的弧度如此之美。人类天生对非金属制天然材质的器物触感上瘾吧。那种冰凉又恰到好处的质感,掌心包裹弧度的满足。

读《长物》,总能在食器本身之外得到一些生活的思考。春秋战国时用于吃饭的食器竟然如此庄重,可见当时农业生产对于食物的不易得,人们珍惜每一口食物,才会使得盛装它们的器皿上升到天地宗族的高度。对于亲手制作出每一个独一无二的食器独有坚持的陶艺家们,正是体会到那种造物中让人上瘾的寂寞过程,而又有着自己对某一种艺术的信仰坚持,才在这样的道路上温柔的走下去。

选择器物,其实也是在选择生活,选择这种生活来组成自己。你是什么样的,却又决定你选择什么样的器物。他们环环相扣,徐徐上升。你呢,你选中式的大音希声,还是日式的秀美,抑或英式的机灵?

《长物01:食器之味》读后感(六):食器之爱,源于对于生活质感的尊重

《长物》,黄磊主编,黄小厨与浦睿文化联合出品的主题MOOK。《长物》的理念是:关注与美好生活有关的一切,记录那些长久陪伴在我们生活中的人、事、物。

《食器之味》是《长物》的第一期,栏目设置大致分:前奏、线索、日用、造物和专栏五部分内容。前奏部分相当于通常所说的序言,只有一篇:《生活的滋味》。文章围绕“食器,是人和人之间心意的传递,也是人与生活之间,光阴的纪念”来谈食器为什么能为使用者所重视、喜爱、珍惜。文章不长,抛砖引玉,点到为止。

对于绝大部分普通人来说,“食器”是个不常用的词,我们习惯用的是“餐具”,是锅碗瓢盆、刀叉筷勺、杯盘壶罐。在线索部分,读者可以图文并茂地对我国历朝历代的食器做个小型巡礼,图表式的《食器进化史》深得《知日》精髓,让人对这些只出现在教科书和鉴宝栏目里的“珍宝”一目了然;对青铜时代、唐、宋、元明清等时代食器的梳理,折射着时代的更迭与社会历史的变迁。

说实话,“线索”部分的内容通常类似于“参观博物馆”,不看不知道,看过之后还是一知半解,若不是专家学者谁也不会精通。相形而下,还是接下来的“日用”部分更为贴近生活。在这部分中,汇集了来自目前国内食器收藏领域比较有代表性的十几位人物,比如河马食堂的河马,杂货店“荃二”的主理人曲炜,goodone旧物仓创办人杨函憬,田螺姑娘等等。这些食器收藏的痴迷者从各自喜欢的食器出发,分享自己的收藏理念,生活美学观点,以及跟食器相处的心得。

“器”字出现,令人迅速联想到日本的匠人精神,以及在生活美学中无处不在的“好好与物品相处”的理念。十几篇文章中经常提及的食器还是日本的居多,连为数不多的北欧中古食器,“中古”的说法也是源于日本,中国本土的恐怕只有民国时期的鸡公碗和鸡公酒杯了。这也不得不令人感到无奈,虽然我们的食器有过辉煌的历史,但终究只是博物馆里的藏品而无法走入寻常百姓的生活,更无从谈起被后人传承、使用、再传承。

不过,在阅读的过程中,读者还是可以收获不少新鲜理念和选择技巧的。比如“再有名的食器,不断被使用才有意义”;“食器就是让餐桌上的一切变得更美的捷径”;“器物其实代表着人对生活的理解以及对美的欣赏”等。田螺姑娘的文章比较实用,适合新手学习采买和选择;几位国外收藏者的文章更适合财力雄厚的爱好者作为收藏指南。

“造物”部分则从创造者的角度解读器物的生命和价值。因为之前看过赤木明登的《造物有灵且美》,也找到了熟悉的感觉。手艺人与器物的故事现在越来越多的展现在读者面前,既说明人们对生活和艺术的认识进一步深入,也表明了在物质丰富的今天人们开始追求和重视精神世界的丰盈。

食器其实正是这样一种精神诉求的表达,我们热爱生命、热爱艺术、热爱美食,为什么就不能重视一下食器之美?所用之物的品质提升与否直接影响着人的精神层次、生活品质,这也是日本如今盛行生活美学的缘由所在。当然,享受这种美是有门槛的,思想认识上达不到,物质财力上达不到,都没办法像书中那样与食器美好相处。临渊羡鱼不如退而结网,如果有这样喜好的话,还是要一步步去努力,才有可能品尝到真正的“食器之味”。

作为《长物》的第一期,除去无法忽略的装订错误(105-106页)和略高的定价(《长物》56元;《行走》48元;《知日》45元)之外,《食器之味》在内容方面的制作还是比较用心的,如果能突破日系风格的影响,不要做成“黄小厨”版的《知日》或许会更令读者期待。

《长物01:食器之味》读后感(七):食器之神,多谢款待

日剧《多谢款待》讲述了吃货少女变身美厨娘,藉此排除人生万难的故事。但它真正的主角并不起眼,是那只被女主视若珍宝的米糠罐。老奶奶死后灵魂寄于罐中,每当女主遇到什么坎,抱着米糠罐,似乎就能得到奶奶的智慧。对爱吃腌渍食物的日本家庭而言,保留一只祖辈相传的米糠罐,岂止是为了有如神助的美味食物?文化和智慧的传承,让食器有了生命。

《长物:食器之味》读来格外亲切,食器之神几乎要从书页间蹦出,满满都是生活之味。“长物”一词出自《世说新语》,原指多余之物。明代文人文震亨作《长物志》一书,写尽衣食住行各种长物,观之分明是日常所需,形容颜色乃至投射出的姿态个性教人神往。《长物:食器之味》亦如是,一箪一瓢,未必追求华贵,却必是有灵且美。

吴湘云说,“器物可以是时代精神的佐证”,博物馆“以连续的生活场景、生活器物来铺呈文明”。这点在注重饮食文化的中国表现得尤为突出,食器不仅为盛装食物方便,亦与礼仪、宗教、文化休戚相关。看着不同时代的食器,似能窥见历史长河另一头的人类崇尚怎样的生活。譬如,铺金堆银、流光溢彩的唐朝食器崇尚奢华,宫中流行的金银食器和平民热爱的瓷质食器都“恨不能仿尽世间芳菲”,这与豪迈的唐人风尚是一致的;到了文化昌明的宋代,崇尚简单朴拙的士大夫们又重新拥趸起瓦盎、木盘这类前人谓之寒酸的食器,而发达的商业又在寻常百姓家的金银器中可见一斑;胎厚式拙的元代瓷碗、彩釉工艺成熟的明代鸡缸杯、纹饰繁缛的清代珐琅杯,更是为今人熟知,其背后何尝不透露着历代社会生活与美学之思!

今天,那些制造食器的手艺人也渐渐从幕后走向幕前,称之为匠人也好、艺术家也罢,每一件手工制品都凝结着制作者的思想和当下心境。他们给了食器第一重生命,使之有了温度,而使用者又为之赋予第二重生命。木艺家三谷龙二经验之谈:“专家们常爱挂在嘴边的所谓传统、技术等理论,与它们实际在普通家庭中使用时所展现的生命力相比根本不重要。”精益求精的匠人们对打造合用的食器都有执念,如同小心翼翼侍奉着食器之神,希望它能赐我们健康和美味。小到一双漆器筷子,地道的匠人都要刷上几十遍天然树胶,绝不会用有毒添加剂来省略工序。

虽然食器是“让餐桌上的一切变得更美的捷径”,但《长物:食器之味》中的食器发烧友们所见略同:食器要经常使用才好。无论是欧洲古董餐具,还是宜家、无印良品的家常杯碗,摆上餐桌的亲密接触才是食器的价值所在。在此过程中,人与食器会越来越有默契,直觉也变得敏锐起来:知道该用何种食器搭配何种食物、何种食器陪伴何种心情。食器真的能变成我们生活的一部分,让餐桌充满魔力,款待我们的身与心。如此,食器之神大概也不会寂寞吧。

——丁酉年读《长物:食器之味》

《长物01:食器之味》读后感(八):霓裳,我为卿狂

文/R郭郭

提及黄磊,最近关于他的标签化人设和国语版的《深夜食堂》已然进入了搜索排行榜的前几名,从演员、歌手、教师到现在热衷于厨房而创立的“黄小厨”品牌的悄然转变,不得不说这种跨度在发生着一系列的化学反应,我想黄磊应该是抱着致敬经典的态度才有了这部《深夜食堂》,暂且不论这部剧的优良,本着对食物的尊重和热爱,这份认真是值得肯定的。这本由黄磊主编的MOOK《食器之味》也是尊重美食和热爱生活的一种体现。

对于吃货来说,或许我们关注的焦点是色香味俱全的一道菜品,就像之前热门的《舌尖上的中国》一样,我们关心的都只是食材、烹煮的方式、最后可能还带着一点私人的情感来升华一份食物,我原本以为《食器之味》这本主题MOOK应该也是这样的套路,但这本杂志给我带来了莫大的惊喜和震撼,因为在这里,美食沦为了配角,而食器才是这本书的主人公。在《食器之味》的开篇就非常细心地为我们普及了从青铜时代、唐、宋到元明清期间食器变迁的历史。让我们参与了一次精美的食器博物馆之旅。

日常生活中,盛放食物的东西更多的可能就是陶器、瓷器和玻璃制品,像漆器和木器都是比较少用到的,在这本《食器之味》中,我体会到了餐具和食器的区别,如果餐具盛放的只是生活的必需品的话,那么食器盛放的就是人们对于生活的一种态度。每一件陶器中的粗朴和醇厚、每一件瓷器中的精致和腔调、每一件木器中的自然和温润、每一件漆器的内敛和深沉、包括每一件玻璃器皿中散发出来的通透和细腻。这些哪里还只能是餐桌上的装饰品,这些都已经成为了时尚的艺术品。

无论是收集这些器物或者是亲手缔造这些食器的人,大抵都怀抱着对于生活的一片热忱,而在这些器物的背后蕴藏的工匠精神才是他们所向往的动力。每一件器物的手作痕迹,都能让人感觉到创造者内心对于生活的美好希冀以及对于食物的严谨态度。每一件手作的独特性都饱含着工匠认真的感情,我们捧在手上的不只是一件器物,更是倾注了创作者的心血和对于生活的那一种极致的热爱。

“器皿只有在和食物结合的那一刻,才真正开始了它的新生命。”藏而不用抑或是束之高阁,都是放弃了器物的功用性。如果一道菜需要色香味俱全,这里的“色”仅仅只是代表菜色,这样的解读不免有些狭隘,这本《食器之味》中,也体现出“器皿的存在,就是在视觉上增加饮食的味道。”食物只有安置在精心挑选过的合适的器皿中,才能够展现它们真正的魅力,这也是一种美食哲学,物尽其用,才能体现它们真正的价值。这也是器物创造者和美食家们的箴言。

“食器是料理的霓裳。”这是出自北大路鲁山人之口,也是这本MOOK的主题,无论是研究食器的那些学者,还是专注于美食或者食器的匠人,他们无一不为我们展示了“霓裳,我为卿狂。”的状态。那些寻求食器的专注让人赞赏,他们寻求的是工匠的认真极致,寻求的是物尽其用的生活哲学,当我们对于食物的尊重已经从热爱变成一种崇拜的时候,这便是一种执着的情怀,一种生活的信仰。

《长物01:食器之味》读后感(九):用有生命力的食器,去发现日常之美

前不久在海外旅行的时候,有个午夜,突然念起遥远家中那个从京都带回的陶瓷杯,那感觉想牵挂着一只小动物,用它装咖啡的时候,会觉得咖啡特别好喝,觉得心里有种牢固的东西在生根发芽。

曾因为四处漂泊对物的执念极少,随着年龄和阅历的增长,却慢慢体味到了好物的生命力——那是一种轻盈却有力的生活质感。

《长物01:食器之味》读后感(十):器物之美

《长物01:食器之味》这本书关注的是我们每日的餐桌上的日常美学,书中讲了中食器的进化史,从青铜时代讲起,到大唐的金银食器,又到元明清的瓷器之精美,无不囊括其中,使读者了解到食器的发展历史,功用与审美的历史演进。书中还有日本陶艺作家与作品的寻访地图;北欧中古器、复刻品的采买指南;西洋古董瓷器的收藏和使用之道。

日本的美食家鲁山人说过:“食器是料理的霓裳!”一道完整的菜肴不仅在它的味道上的鲜美,还在与是否配上精美绝伦的食器摆盘。因为有了食器的衬托,才会让我们有品尝的欲望。书中有对日本匠人的访谈和叙述,这些匠人对食器的热爱,是很朴实的,同时又接近于自然,接近于自己对信仰虔诚。无论从一双小小的大漆筷子,匠人们都要刷上几十遍天然树胶漆,绝不会省略一道工序来减少成本。