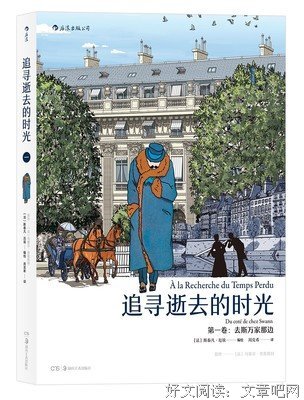

《追寻逝去的时光:去斯万家那边》是一本由[法] 马塞尔·普鲁斯特 原著 / 斯泰凡·厄埃 绘著作,后浪丨湖南美术出版社出版的精装图书,本书定价:160.00元,页数:224,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《追寻逝去的时光:去斯万家那边》读后感(一):那些心情在岁月中,已经难辨真假。(多图)

这不能算是一篇书评,仅当个人摘抄之用。读这书的时候脑子里突然冒出温澜潮生四个字,想起了那个把这四个字用短信发给我的人。朴树唱的那句「那些心情在岁月中,已经难辨真假」,或许和这本书相契合。当那聚会要散去时该谁远行谁不醒,回头看看自己的日记也会惊讶于自己当初的天真自在。人生如梦,真是当头棒喝一般,但是要怎么做才不是一场梦呢?或许这样的去追问找寻就是人生的意义吧?这难道不也是一场梦吗?

去你妈的,fuck my life !全书封底

《追寻逝去的时光:去斯万家那边》读后感(二):记忆是可以被付诸纸墨的吗?——《追寻逝去的时光》图像小说解读

记忆是可以被付诸纸墨的吗?

——《追寻逝去的时光》图像小说解读

“有很长一段时间,我睡得很早。”(Longtemps, je me suis couché de bonne heure. )这应当算是文学史上最著名的开头之一了。

有很长一段时间,我睡得很晚,窝在房间里看各种杂书,到了天亮再打着哈欠去上学,做各种习题。杂书里就包括这一套。

《追寻》我拥有的最早一个版本叫作《追忆逝水年华》,由多位译者合译,译林出版社1994年的上中下三卷本,精装,米白色的护封下面是淡蓝色布面内封,纸张薄,字儿也很小,排得密密麻麻,读起来有一种莫名其妙的满足感。

在街角一家小书店里我被它的书名吸引:老板娘把书拿下来的时候劝道:“小姑娘,你应该读巴尔扎克。巴尔扎克写的那个时代就是我们现在的这个时代。”

我似懂非懂,但还是买了它,很多次翻开,在长夜里顺手读下去,但从来不曾读完。

到现在为止,普鲁斯特给我留下的一直都是一系列吉光片羽的印象:拉贝玛、贝克特、小玛德莱娜蛋糕、巴尔贝克阴郁的冬天的海;舌灿莲花的勒格朗丹先生,弗朗索瓦丝的芦笋、维苏威火山的照片,斯万夫人(彼时还是奥黛特)胸前簪的一朵卡特莱兰;气宇轩昂、鲜衣怒马的世家子弟圣卢(他是军人,也是普鲁斯特笔下少有的“行动者”),和他不断掉下,在胸前弹跳的一只单框眼镜片。圣卢和“我”的友情令人印象深刻:餐厅里有穿堂风。圣卢为了给体弱的“我”送一件大麾过去,又不愿惊动中间已坐定的众多宾客,竟然跳上桌子(还是椅子?),轻轻巧巧走了几步,横穿过去,飘然落地,将斗篷披上“我”的肩膀:简直是金庸笔下的桥段。

还有夏吕斯男爵(大家叫他“梅梅”)和絮比安裁缝的一段调情和奸情被人撞破,写得充满克制的温情,以及一种芒刺在背的荒谬感(普鲁斯特写爱情和嫉妒真是一针见血):很久以后,读到张爱玲的《红玫瑰和白玫瑰》,佟振保撞破烟鹂和裁缝的私情一幕,顿时想起这段公案。

但是它太长,太难懂,对中文母语的读者来讲,也太“隔”。

隔了十多年的距离,再学了一点法语,我才明白,之前我对这部书一直是不得其门而入的一个状态。举个例子:用了十多年我才领悟到,法语里的“campagne”跟中文里的“乡村”完全是两个不同的概念:campagne是家传老宅,是画堂暖炉、法国湿冷的冬天里呵气成霜的长途散步,是猎枪、le creuset和狗吠;中文里的乡村是村落、亲缘和新年的鞭炮,是土地和耕作,是回不去的乡愁。这一个最普通的词的内涵尚且有天壤之别,更不要说别的。

普鲁斯特花了太多笔墨,无比从容,写一丛山楂花、一段乐曲、上流社会和半上流社会的人情冷暖。短短一段谈话,涉及当时流行的歌剧、典故、社会热点,句句皆是夹枪带棒的机锋,就连时态和口误都是在表明一种态度,令人目不暇接。

这其中最了不起的一点是,他始终保持一种“槛外人”的态度:无论是对老仆弗朗索瓦丝,还是交际场中的亲王、公主、韦尔杜兰夫人之流,抑或是斯万这样名利场中特立独行的非特立独行者,都怀有一种清醒而冷静的悲悯:众生皆苦。

做场面上的人,要求不低。要有独立坚定不可转折的人格,明察秋毫的一颗琉璃心。这里见出普鲁斯特的伟大:巴黎上流至半流社会的浮华名利场里,他洞见人心,并且用洋洋百万言来写它。

将这部数百万言的小说改编成漫画,哪里是轻松的工作。斯泰凡·厄埃本职是广告公司总裁,并非漫画圈内人。他单凭对普鲁斯特的热爱,挑战了这项西西弗斯式的、甚至可说是吃力不讨好的差事:法语漫画单行本第一卷《贡布雷》出版于1998年,《费加罗报》气急败坏地撰文讨伐:“这是对普鲁斯特的谋杀!” ( “C’est Marcel qu’on assassine!”)

可是主流媒体的批判挡不住这套漫画的畅销。这不奇怪:再snob的法国人也很少有人能拍着胸脯说自己读完了普鲁斯特。它很快成了Delcourt社的看家作品,在这个过程中,也逐渐扭转了主流评论界对漫画的看法。今天再看,评论界的赞誉已经多于批判。《纽约时报》夸奖漫画英文版:“属于人民的普鲁斯特”("Proust for the people")。

厄埃用了二十年的时间,从容地画完了六个单行本,覆盖了小说(共七卷)前两卷的内容,其中惟有《在斯万夫人身旁》一节未曾画出。若干年前的人文社中文漫画所包含的是当时所见于世的三个法语漫画单行本,而这次的后浪版第一卷《追寻逝去的时光》漫画,则包含了小说第一卷《去斯万家那边》的全部内容,共计四个漫画单行本。

《追寻逝去的时光》翻开这部漫画的时候,很多读者的第一个反应会是“这个画风我见过的”,这确实是以埃尔热《丁丁历险记》为代表的布鲁塞尔画派风格,又称“清线派”(ligne claire)。但它并非真正的清线派:埃尔热创造丁丁这个人物是在1929年,这个词所涵盖的是在《丁丁画报》上发表作品的埃德加·P.雅各布斯(Edgar P. Jacobs)、威利·范德斯汀(Willy Vandersteen)等人的风格,以线条光滑、没有阴影、人物稳定、古典线性推进的叙事为特征,后来随着欧洲新成人漫画的兴起而式微。

1980年,“清线派”被一批法语漫画艺术家所重新发现、起用,得到复兴。这并不是纯粹的复兴:它是对古典“清线派”所象征的一种有序、乐观的世界观的质疑和颠覆,是一种综合了乡愁和讽刺的尝试。斯泰凡·厄埃对《追寻》的改编正属于清线派复兴运动中的一种。这倒是有点类似普鲁斯特出版《追寻》一书时的背景。

厄埃的改编,英文版序言评道:“就好像将一曲交响乐改编成一首钢琴协奏曲”:难度应该只会比这更大,不会更小。我不敢想象他在原文的文本取舍上怀着怎样的敬畏和小心翼翼。

漫画改编保留住了小说的气韵和文脉、支撑起这部书的那些细节和骨架,“就好比撑起贡布雷教堂彩绘玻璃窗的立柱和房梁”,删去的部分则代之以图像和色彩。这是厄埃笔下著名的“小玛德莱娜”场景。

我尤其喜欢的是这一段:在爱情中失意的斯万,为了排解愁绪,打点精神,重新踏入因奥黛特而久未交游的上流交际圈,去德·圣厄韦尔特侯爵夫人(Marquise de Saint-Euverte)府上听一场音乐会。

这段改编起来的难度是几乎难以想象的:密集的出场人物、背景,信息密度极大、妙语连珠的对话。

然而厄埃做到了。

我很多次试图想象过这个场景,然而不得要领:

“他第一次注意到,那群身材高大的听差,犹如一群仪态漂亮而无所事事、四散蜷伏的猎犬,被一个到得特别晚的客人的突然来临惊醒以后,是怎样围上来的。”你可以注意到侯爵夫人府上的大理石地板,这些都是小说里未曾写及的细节。以及好像一部James Ivory电影,衣香鬓影、暗藏杀机的交际场景。斯泰凡·厄埃对那个时期的巴黎街景、事物、人物衣着、发型,都下了功夫去做调研,进行了事无巨细的还原。他的改编是一种虚怀若谷,甘愿居于幕后的改编。关于这一点,日后冷静下来的《费加罗报》作过一次亡羊补牢的努力:“当厄埃退居幕后的时候,普鲁斯特也就现身了”。

小说里还有这么样的一些段落,真要表现起来,有的时候,图像的叙事优势非常明显。

例如写斯万因爱生妒的一段:

我不知道你们,但某种程度上我有点希望Swatch能出个周边。

《斯万的爱情》这一章里,一开始,于高级社交场上如鱼得水,眼高于顶的斯万对奥黛特这朵半上流社会的交际花并无特殊的感情:他喜欢的是那种淳朴、未经世事的小女工。令他爱上奥黛特的一个契机,是在波提切利一幅画中的人物姿态里发现了奥黛特日常生活中的一个小动作。

这一段若单看小说,不熟悉美术史的话,徒手理解怕是有一点挑战性。放到漫画里则一目了然:

普鲁斯特的小说里还有这么一段。它出现在小说第一卷的第四部:《地方与地名:地名》。这一段以法语里地名的音韵为起点,展开想象力极为瑰丽、奇特,一大段一大段的联想。这段大胆的通感写法,真的是译无可译,大概是翻译家的噩梦——周克希老师的译文实在太美,配这本书可谓相得益彰——不过这里要说的是,到了厄埃笔下,你可以看见,漫画在“翻译”这一段文字的过程中,相对纯文本所表现出来的压倒性的叙事优势:

普鲁斯特笔下,“我”在无数个无眠的夜里所想起的那片大海,是巴尔贝克的海,是少年不识愁滋味,充满心动和妒意的一片海,也是作为微妙的社交背景的一片海。

欧洲文学传统里不乏这样的大海:从布列塔尼至蔚蓝海岸至意大利、希腊一线的夏天,是属于白色法兰绒套装、英国家庭教师和酒店社交的两个月,再惊天动地的故事和反叛到这里都要沦为饭后配钢琴咏唱的艺术歌曲。T. S. Eliot的《普鲁弗洛克情歌》就此发出了微弱的质疑:

“我要不要把头发往后梳开?我敢不敢吃一只桃子?我将穿上白色法兰绒长裤,在海滩上散步。我听见水妖对彼此歌唱。我不觉得她们会为我而歌。”白色法兰绒长裤,是一个男人心灰意冷、告别逝去的少年时光,走入负责的成年绅士世界的战袍和信号:他将踏入的这个世界阶级森严而固定,阶级与阶级之间有着比《神曲》各重天之间更难逾越的障碍。打碎阶级之间的屏障的将是战争:从巴尔贝克海边花一般的少女,到托马斯·曼的《魂断威尼斯》里,海边不可追寻的美少年塔齐奥,弥漫整座城市的瘟疫,以及垂垂老矣的作家:这是已显出衰败气象的一片海滩;再到纳博科夫笔下隐含反讽意味的那一片海滩(“ 1910年我生于巴黎。父亲是一位文雅而平易的人,一个种族混杂物:瑞士籍,法国、奥地利混血,他血脉里还有少许多瑙河的水质。马上给各位传看几张颜色漂亮、光滑碧蓝的明信片。他在里维埃拉开了一家豪华饭店。”)。

年少的亨伯特·亨伯特在这片海滩上邂逅了他的第一个洛丽塔:一个名叫安娜贝尔的少女。每一片海滩都有它的水妖。结局是“衰老的欧洲诱奸了年轻的美国”,但反之亦然。

从阿尔贝蒂娜到安娜贝尔(是的就是爱伦·坡的安娜贝尔)的那片海,中间隔着30年的时间和一场烽火连天、无数人为此付出生命的第二次世界大战。

法语漫画里还有一部名著:《七海游侠》。它的主角是柯多,一个无家无国,脱离一切阶级桎梏,什么都不在乎的浪子。这部书的主角是他,但更是海洋。第一个故事《盐海传奇》发生在第一次大战前夕,遥远的太平洋上德国驻军的小岛——战火已经燃烧到了那里。这仍然是一场坚持绅士法则的战争,但是当地的土著并不买账这一套。至此,已经隐约可以预见等级森严的欧洲阶级的崩坍,以及将来的第二次战争重重阴云的预感。

有人说《七海游侠》开创了“图像小说”这个名词,其实这个名词应当一直都是存在的。自从人类祖先在拉斯科洞穴里画下第一头野牛始,“图像小说”应该就翻开了第一页篇章:不过那倒也是在法国就是了。

——2018/01/03

——Sophie

《追寻逝去的时光:去斯万家那边》读后感(三):读漫画版《追寻逝去的时光》而追寻逝去的时光

我翻开第一页,看到作者那海一般蓝的夜晚的房间,看到那句熟悉的“有很长一段时间,我睡得挺早”,就想起十年前,有很长一段时间,我睡得很晚的时光。

我常常凌晨三四点钟才会去睡,第二天中午起床,开始半天的生活。那时候我一个人住在寝室,哪里也不去,常常好几天也收不到一条短信,如果赶上假期,会连续几天都没人说话。我甚至一度幻听,会在万籁俱寂的夜晚听到手机发出响亮的短信声,翻开盖子却发现什么也没有。

但有时候,说不准是几点几分,我可能正在看书,或是正在饮酒,或是正在打瞌睡,我的座机会突然响起,是真实的铃声,像梦境般真实。我拿起话筒,那头会传来一个好听的声音:

“HI,你在呢。……(沉默),那,请读一下第XXX页吧。”

于是,我会拿起译林出版社那套上下册、共1809页的小字本《追忆似水年华》,翻到那一页,或是像入戏般抑扬顿挫,或是如置身事外的旁白,有时沾沾自喜,有时娓娓道来,为她读完那一整页。

她就那样听着,我不知道她是拿着话筒还是手机,在室内还是户外,拿着一杯酒还是一盏茶,开着灯还是熄了灯。

读完后,偶尔我们会聊些什么,多数时候就是沉默,彼此听得到电话那头的呼吸声,直到最后彼此笑一笑,把电话挂掉。

我们直到今天也没有见过面。后来,再也没有了为她读这本书的契机,而我也再没有翻开过这本书。

因为,《追忆似水年华》,或者更准确的译为《追寻逝去的时光》,在我看来只有一种阅读法,既不是从头读到尾(几乎不会有人这样做),也不是睡前翻一两页(你会翻一辈子,不忍释卷,从而很快度过短暂的一生),而是为一个愿意听你读随便哪一页的人去读随便哪一页。你哪怕像这样只读过一页,这本书就可以算你“读过”了;而你如果张口就说这是一部“意识流”的作品,那我判定你应该没有读过。

这本书里哪里有什么故事呢?或者说,这本书里怎么到处都是故事呢。就像生活本身。

那段时间,我因为要写影评,看了当时所有能找到的艾曼纽尔·贝阿的电影,发现她还演过1999年版的《追寻逝去的时光》。这是一部蹩脚的电影。如今我听说还有一部新片,但我并不想去看。因为,电影太过写实了,我们去看那个时期的绘画,那些印象派的画家们,去听德彪西的音乐,都不是这些电影镜头所能捕捉到的。

美则美矣,未尽善矣但我并没有想到,这部漫画版的《追寻逝去的时光》,却能把握住这种梦境般的真实。他居然画的那样精美细致,我是说建筑物、户外的风景、风和阳光和影子,以及室内的陈设、装潢和那些来来往往的衣香鬓影。可对人物的面庞,他又画的简单而写意,眉目只需少数线条勾勒,情绪却一目了然。我又想起了当年的那些通电话,没有面庞,只有声音,和当时那寂寥的夜晚。

漫画版最为大胆的尝试,是居然敢从原著中抽出了斯万的爱情故事,有头有尾,但这似乎没有办法,漫画的篇幅有限,只能如此;而漫画版最为危险的尝试,则是试图复现“玛德莱娜小蛋糕”的梗。“玛德莱娜小蛋糕”是各路文艺理论里最可耻的陈词滥调之一,每次看到批评家们复述或评论这个桥段时,我都会跳过去。漫画对这个段落的处理谈不上出色,但至少没有多余的话语,而且,漫画呈现了主人公在品尝小蛋糕之前风雪夜归人的踽踽身姿,倒是十分符合我的想象。

漫画里的字都是很少的,比如去年有本漫画《这里》,寥寥无几的字,有一种此处无声胜有声的大气,居然还拥有一个翻译,不知道翻译的功用体现在哪里。而《追寻逝去的时光》,字却是非常多,可我并不觉得厌烦,无他,因为这是普鲁斯特的句子呀。我甚至会想,为什么在我看这本漫画的时候,没有人为我也阅读这些文字呢。

看过的风景,看过就会朽坏,唯有回忆可以勉强增砖添瓦,可写下或是绘出那些记忆,反而坐实了生命的虚无,就像普鲁斯特所说:“对某个场景的回忆,无非是对某个时刻的惋惜罢了。而那些房舍、大路、林荫道,亦如往日的岁月那般转瞬即逝。”

《追寻逝去的时光:去斯万家那边》读后感(四):翻译普鲁斯特,对我来说就是这样一个寻寻觅觅,搜索枯肠,时而痛苦,时而欢欣的过程

本文为《追忆似水年华》(又名《追寻逝去的时光》)图像小说译者序,作者周克希,写于2017年初秋。《追寻逝去的时光》译者|周克希 斯泰凡·厄埃先生画得很慢,他显然服膺“慢工出细活”的信条。在他的画笔下,《追寻逝去的时光》中的人物、场景、风光都生动感人地展现在我们眼前。我去过伊利埃——贡布雷的原型小镇,看到厄埃先生画得那么细腻的圣伊莱尔教堂、莱奥妮姑妈家的房间和花园里的铁条桌,以及小镇周围的景色,都感到格外亲切。

《追寻逝去的时光》共分七卷。其中的第一卷《去斯万家那边》包括“贡布雷”、“斯万的爱情”和“地方与地名:地名”三个部分。第二卷包括“在斯万夫人身旁”和“地方与地名:地方”两个部分。厄埃先生从上世纪末着手编绘《追寻》漫画本,完成第一卷的“贡布雷”和第二卷的“地方与地名:地方”这两部分后,出了一个版本。那就是2006 年人民文学出版社版漫画本《追寻逝去的时光》的翻译蓝本。

眼下的这个译本,相当于厄埃先生迄今为止完成的全部工作,其中包括了除“在斯万夫人身旁”之外的前两卷所有内容。也就是说,整部七卷本的小说,尚剩五卷有待厄埃先生继续改编绘图、细细打磨。

《追寻逝去的时光》图像小说《追寻逝去的时光》作为七卷本的长篇小说,它的长是毋庸置疑的。那么它是否冗长呢?这就是个见仁见智的问题了。作为一个译者,我的感受是“译前觉是,译后觉非”。翻译是最精细的阅读,我在第一卷译序中写过这种“觉非”的感受:“每译几段,我总会预感到前面有美妙的东西在等着我,那些无比美妙的东西,往往有层坚壳裹着似的,要使劲(常常是使出浑身解数)打开壳,才会惊喜地发现里面闪光的内容。”

但这种美妙,即便小说中的原型人物也未必欣赏。普鲁斯特年轻时,经常出入上流社交圈的沙龙,是沙龙女主人眼中可爱的“小马塞尔”。第一卷出版后,普鲁斯特送了一本到德·舍维涅侯爵夫人(comtesse de Chevigné)府上,事先已经知道是怎么回事的侯爵夫人恼羞成怒,终其一生不肯打开书来看上一眼。

作家、编辑,也未必欣赏。第一卷迟迟未能出版,一个受命审读的作家说:“这部七百多页的稿子简直不知所云。它到底在讲些什么?它要把读者带到哪儿去?——我只能说我一无所知,无可奉告!”另一个出版社总编说:“我这人可能是不开窍,我实在弄不明白,一位先生写他睡不着,在床上翻来覆去,怎么居然能写上好几十页。”普鲁斯特在给朋友的信上激动地说:“你把精神生活的体验,把你的思想、你的痛苦都浓缩在了(而不是稀释后加进)这七百页文稿里面,那个人手里拿着这文稿,却不屑一顾,还说出这种话来!”

那么,小说到底好在哪里呢?这是一个很大的问题。我仅从译者的角度,谈一点个人的印象。

普鲁斯特说他写的是一本“大书”。他在第七卷中写道:文学写的就是真正的生活,或者说唯一完全真实的生活——不仅是自己的生活,而且是别人的生活。主人公从贡布雷的家出去,有两个“边”,也就是两条路。斯万家那边(去斯万家的路)意味着布尔乔亚、爱情(或者说情爱,包括异性恋和同性恋)、音乐。盖尔芒特家那边,意味着贵族世家、社交、绘画和文学写作。最后,两“边”交织在一起,作者就写出了这本“大书”,这本把他精神生活的体验,把他的思想、他的痛苦都浓缩进去的“大书”。

《追寻逝去的时光》作者|马赛尔·普鲁斯特他常说的一句话是:Allons plus loin(让我们走得更远些)。他写的各式各样的人物、社交场(沙龙)的众生相、人性的弱点,乃至静物、景色,都让人有“写尽”之感。即便是写一杯椴花茶,写家乡的一条河流、一池睡莲,都写得那么精彩、那么美妙。比如说,读到写静物或景色的段落,我会想起柳宗元的《小石潭记》,想起张岱的《湖心亭记》,虽然语言截然不同,但是那种隽永的风味,却是相通的。小说中,不同的人物说不同的话,这种声口毕肖的高超本领,使我想起《红楼梦》。他写临睡前母亲给小马塞尔朗读乔治·桑的小说,写马塞尔去剧场看拉贝玛的演出,写凡特伊的小提琴钢琴奏鸣曲和七重奏,写陀思妥耶夫斯基的“新颖的美”,都让我眼前一亮,心中充满感动。第一卷第二部“斯万的爱情”,写斯万对奥黛特的爱情从萌生到式微的过程;所谓爱情的嫉妒,真是让他给写绝了。即便是写同性恋(如第四卷开头写夏尔吕男爵和裁缝絮比安的初次相遇),也写得那么出色,以至于柯莱特要说,写同性恋没人能比普鲁斯特写得更好了。他写勒格朗丹的snob(附庸风雅),常能使我发出会心的微笑。他对地名瑰丽的联想,令我惊叹,让我陶醉。他写大作家贝戈特,写大画家埃尔斯蒂尔,都让我感叹大手笔确非常人所能企及。是的,他写得很长,但他写得这么丰赡,这么细腻,这么从容,甚至这么幽默,我只觉得读这样的文字是享受,只觉得这样的长句不仅是必要的,而且是异常精彩的。

这部小说,什么都不缺,只缺一样东西:扣人心弦的情节。他无意于此,不去跟大仲马他们争这个活计 :)

让那位“不开窍的”总编弄不明白的那几十页文字,全然不像他所以为的那么无聊。 整部小说开篇的四十多页文字(相当于漫画本第3 页至第17页的内容),展示了整部小说独特的写作手法,正如普鲁斯特所说:“这是一本非常现实的书,不过,为了模拟不由自主的回忆,在一定程度上借用了回忆往事的形式,从而使它有了优雅的形态,有了茎秆作依托”。

众多人物、地方(他们或它们,会在以后的各卷中出现)在小说的屏幕上一一掠过:人物有爸爸妈妈、外婆和她的两个妹妹、女仆弗朗索瓦兹、斯万(在他身上,所费笔墨较多,为后面的“斯万的爱情”做了铺垫)、姑婆、莱奥妮姑妈,甚至热纳维埃芙·德·布拉邦(盖尔芒特家族传说中的先祖);地方有巴黎、贡布雷、巴尔贝克、冬西埃尔,甚至威尼斯。

女仆弗朗索瓦兹而那些“金句银段”,则已经显示出普鲁斯特文字迷人的风格。有好些段落,或以哲理的意味,或以温馨的情致,令我折服,让我难忘。例如:一个人睡着时,时光的系列围绕在他周围;一旦这种排列发生混乱,记忆犹如高处伸下的援手,把他拉出这片虚无的泥潭(把常人朦胧的感觉,用清晰的、带有哲理意味的语言表达出来,这是作者常用的叙述方式);主人公“我”睡觉前等待妈妈的吻(很动人的段落);斯万的来访(在长句的基调上,添上轻快、风趣的笔致);妈妈坐在我床边朗读《弃儿弗朗沙》(又一个充满温情的段落);当然还有那个有名的玛德莱娜小蛋糕的一大段。

有好些句子,则是我心目中的金句。例如:“习惯,是位灵巧而又姗姗来迟的协调大师”,“我们的社会形象,是他人思维的产物”,“往事隐匿在智力范围之外,在智力所不能及的地方,在某个我们根本意想不到的物质对象之中”,“这一物体,我们能在死亡来临之前遇到它,抑或永远都不能遇到它,纯粹出于偶然”,“一切的一切,形态缤纷,具体而微,全都从我的茶杯里浮现了出来”。

一位失眠的先生,在床上想了这么多,写成精彩的四十页文稿。这说明了什么?说明这位先生是个真正的大师。

大师的作品,通常都是难译的。

这部小说的翻译,首先难在句子的绵长、句法的精微。全书中有三分之二的句子超过5 行,有四分之一的句子超过10 行,最长的句子有394 个法文词、2417 个字母。至于一环套一环的从句,经常出现的同位语、插入句,以及让译者绞脑汁的代词、介词等“小词”,更会使你永远有“一山放过一山拦”之感。

而真正的难处,有时几乎是“只可意会不可言传”的。例如(还是只能选可以言传的例子:)),全书第一句是 Longtemps, je me suis couché de bonne heure. 其中的longtemps 是long(长)和temps(时间)的组合词。放在逗号前,短而干脆,但它的意思既不是“长期以来”,也不是“很久以前”。现在我译成“有很长一段时间”,意思对了,结构却很松散。这第一句,据说普鲁斯特是在反复修改了二十多遍之后才定下来的。我看到过其中四个不同“版本”。说句当不得真的话,longtemps 译成文言文的“久矣”,倒有几分像。

第二卷的书名,原文是A l’ombre des jeunes filles en fleurs,其中有三个关键词:少女,如花一般,在……的影子下。曾见过的中文译名有“在簪花少女身旁”(簪花,无端让人产生古代仕女的联想),“在少女们身旁”(“简洁”到略去了“如花一般”的含义)等等。为找一个恰如其分的译名,岂止“一名之立,旬月踟蹰”。第二卷我译了两三年,就断断续续踟蹰了两三年。最后终于找到了一个较为合适(至少我这么认为)的译名:“在少女花影下”。一旦找到,却又觉得稀松平常了,这正是所谓“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。

《追寻逝去的时光》图像小说(内封)翻译普鲁斯特,对我来说就是这样一个寻寻觅觅,搜索枯肠,时而痛苦,时而欢欣的过程。

周克希

2017 年初秋

《追寻逝去的时光:去斯万家那边》读后感(五):漫画版《追忆逝去的时光》书摘

人生太短,普鲁斯特太长:普鲁斯特的“难读”与他的名气齐名。将文本图像化的尝试,可看作将普鲁斯特“民主化”的尝试,为读者指明了一条进入普鲁斯特文本的捷径。不管是将小说烂熟于心的人,徘徊门外犹豫不前的人,还是从来没有机会读完过它的人:这部漫画都会为你打开一扇通往普鲁斯特天地的大门。

漫画家斯泰凡·厄并非科班出身的漫画家,却出于对这部小说的热爱,揽下“改编普鲁斯特”这个西西弗斯式的任务。他伏案十年,将绵密文字抽丝拨茧,一一落实到图像叙事,水落石出,脉络显现,不失其精髓,就好比“将一部巨型交响乐改写成一首钢琴协奏曲”。

《追寻逝去的时光:去斯万家那边》读后感(六):普鲁斯特和所有人

从引用一句普鲁斯特开始吧:

如果我想达到在我的生命历程中,有时,在短促的瞬间,在盖尔芒特家那边,在我和德·维尔巴里西斯夫人坐车出去散步的时候产生过的、使我认为这日子还值得一过的感受的话,那么现在该是开始的时候了。现在我觉得这种生活值得一过,因为我觉得有可能阐明它,阐明这种我们在黑暗中看到的、不断遭到歪曲的生活,还它真实的本来面目,总之,实现在一部作品中!这一生值不值得过?叙述者马塞尔在《追忆似水年华》第七卷的末尾终于确认了这一点,因此决心写作。普鲁斯特的杰作的起点就是从这里画下的。第一卷就从末卷末尾叙述者的情绪状态下开始了回忆之流,从卧室的床上,从半睡半醒的恍惚中,回忆起幼年在贡布雷的时光,斯万家和盖尔芒特家两边,分属两边的人物,对这些人物以及由这些人物激起的其他人物和地点的设想、见到后的感受、隔一段时间之后感受转变或者加深等等。普鲁斯特的呈现方式是通过不同人的眼光、同一个人不同时期的眼光来给出某人的片段形象,这一方式切合我们认知的模式,可以说是一种不断在修正、调整的认知模式。句式则绵密丰盈,用小说家陆源的话就是“‘想象群’手法,如同天空的变幻云团一样无穷无尽,”纳博科夫则说“若论起不吝笔墨来,他的慷慨简直不下于圣诞老人。”无穷无尽的慷慨的结果就是这部两百多万字的小说,厚到使人闻而却步、使人敬而远之。

但其实故事并不复杂,全书以叙述者认识演进为主轴,来往在巴黎、巴尔贝克、几个贵族沙龙等若干场景之间切换。在阅读的过程中,并没觉得长、枯燥,如果非要说的话,唯一的短暂倦怠来自卷五高强度剖陈对阿尔贝蒂娜的嫉妒的段落,其余时间都津津有味,觉得特别过瘾、有共鸣。现在想来可能是因为自己为生活是不是有意义这个念头所苦吧,看到普鲁斯特整部小说背后也有这个自我确证的动能,因此不免有强烈共振感。用普鲁斯特书里的话说就是,“读者在阅读的时候全都只是自我的读者。”周克希在漫画序里也说“《追寻逝去的时光》作为七卷本的长篇小说,它的长是毋庸置疑的。那么它是否冗长呢?这就是个见仁见智的问题了。”的确,凭这一番翻看的感受,可以说见仁见智。有的时候,足够的篇幅甚至于平复内心焦灼是十足必要的。

非常幸福的事是刚看过小说,就看到了这部新近出版的精美漫画,或者应该采用更为准确的名称——图像小说。摆在面前的漫画版《追寻逝去的时光》(第一卷:去斯万家那边),是斯泰凡·厄埃决心以漫画呈现普鲁斯特巨著的可观可喜的成果之首卷,中译出版弃用知名度更高受众更广的“追忆似水年华”,选用忠于作者本意、忠于作品主旨的“追寻逝去的时光”,不得不说明智而果敢。《追寻》要而言之就是通过不由自主的回忆,以及连带而出的记忆,来确认生活经历。追忆所暗含的自觉的回忆其实正与作者所主张、所呈现的背道而驰。为说明这个机制的运作方式,可以举一个简单的例子,前几天天下班,我骑着自行车谨慎地穿穿行在左侧停放着汽车的自行车道与右边是呼啸经过汽车流的双车道路上。忽然,一辆公交庞大的车身从后头迫近,使得骑车的我双手发僵,赶紧放慢速度,好让公交快快过去。就在这个瞬间,想起十多年前骑行在去县城的坑坑洼洼柏油路上,猛然间身旁经过一辆猛冲直撞的运煤大卡车时所起的惊惶感,间隔这么久的时间,这同一种感觉,激活了另一段有此感受的经历。

相比厚达四百页的小说,作为不同于文字的介质,漫画更精练、直观地呈现了书的脉络,尤其是充当全书概览的贡布雷部分,人物陆续出场:斯万(45页,在院内看到叙述者在看贝戈特的书,并非首次出现)、姑妈(22页)、弗朗索瓦兹(15页传递信)、奥黛特(35页)、勒格朗丹(28页)、凡特伊及其女儿(51页)、教堂见到的盖尔芒特公爵夫人(70页)。然后是贡布雷散步的,同时也有人生选择、主题的象征性的两边:斯万家和盖尔芒特家。

对不同文化背景下的中国读者来说,漫画作为图像,能给读者想象以直观的依凭。以前读到《包法利夫人》第二部里约勒河谷里的永镇寺、《红与黑》开头维立叶尔小城白房红瓦散布的斜坡,受限于经验,唤起的只是小学一年级去乡里统考时,爬上最后一段陡坡,往下看到的坐落于稍低处弯折延展的山岭上的乡镇景象,陌生新奇开阔,其中一座天主堂的钟楼统昂然统领着那片房屋,虽然自知和异国小说所描述差别较大。毕竟我们都是在自身既有印象基础上添加东西上去的,正如书中叙述者对拉贝玛演出,看前充满期望的设想一样。

现在通过这本漫画可以直观地欣赏到诸如乡间别墅、乡野、巴黎街道、香榭丽舍公园、贵族沙龙,想象有了更具真实感的场景,真觉得幸福与满足。小说核心的是一种追叙基调,漫画通过叠加眼睛到回忆场景来呈现普鲁斯特叙述的时序集合,给人的印象非常深刻,第一部的首尾正以此呼应。然后最为重要节点就是吃玛德莱娜蛋糕,在滋味伸展出的线条中,相互勾连的不同场景、人物都出现了:姑妈、教堂钟楼、山楂花以及维沃纳河里的睡莲,相当于全书概览的贡布雷部分,就是这样展现出来的。漫画第20页给予全幅呈现,显示了相应的重要性。第40页,夏天看书场景,画面呈现出的明亮灼热的阳光和室内荫凉对比,还有室外传来的叮叮当当声、嗡嗡的苍蝇声(在叙述者听来像是室内乐),给人以全方位的感受,舒畅怡然之感满溢书页。

第20页第二第三部分,斯万的爱情,则是人物间对话穿插,小格频繁切换占主要篇幅,叙述和直接引语密度较大,占据画面,给人是另一番感受。最能凸显画面精致细腻的当属马车与马,37页路上偶遇叔公,红皮高大的红马驾着马车,204、205,仍然是红色的马,与红色的车描绘细致,非常鲜艳显眼。值得一提环衬展开,是一幅标有书中出现地点的巴黎地图,直观地落实地点位置。

总的说来,作为体会普鲁斯特杰作魅力的别种方式,这本图像小说自有擅场。首先是场景并置,直接并列呈现,与文字比的优长之处。例如93、94两页,听到聚会上钢琴家演奏凡特伊的那个乐句。又如159页,斯万在圣厄韦尔特侯爵夫人府上听到凡特伊的奏鸣曲,和奥黛特热恋的回忆涌了上来,并置的构图。印在纸上文字,毕竟有阅读的先后顺序,漫画呈现瞬间的百感交集有天然的优势。

其次,普鲁斯特的一大特点是大量运用美术史名作来说明人物的神态,漫画可以直接将原作呈现于纸上并排展示,一目了然。比如38页,叙述者在炎热的夏天午饭后离开饭桌离开众人独自散步透气时,发现了将怀孕的女帮工比作乔托的壁画。画上的两格说明文字更进一步说明叙述者对女佣这类人的认识的变化,加入时间的维度,非常精彩,真正切合图像小说这一名称。斯万和奥黛特热恋时,他对奥黛特的生活逐渐产生了了解的兴趣,作者将这一感情状态的微妙之处比作华托的肖像习作,漫画给出了完满的呈示(111页)。

最后,漫画在构图时,不少地方化用了美术史上的名作,比如159页明细借用了卡斯帕·大卫·弗里德里希的《雾海上的旅人》来呈现斯万想象中的凡特伊形象。又如54页芦笋特写,不免使人想起马奈的同名画作。漫画构图甚至还有电影的踪迹,169页斯万的梦境,隐约有安东尼奥尼的电影《奇遇》的镜头感。

左:159页;右:弗里德里希的画左:54页;右:马奈的画左:169页;右:安东尼奥尼电影整卷漫画,最感亲切的是弗朗索瓦兹的形象,匹诺曹式的鼻头,蓝颜色的衣服和白帽子营造出憨厚淳朴的亲切感。31页做饭的场景最为流光溢彩。单格呈现时极为出彩,42页左下角,驻军经过贡布雷时她感慨怜惜年轻的士兵们; 47页左边两幅,评价姑妈;50页对姑妈给欧拉莉赏钱发表看法,各各展现不同侧面。至于54页她杀鸡,则是更为精彩的场景,增加新的性格侧面,隐隐已预示其对待女帮工的做法。55页底部的文字叙述者透露出多年之后意识到当年天天吃芦笋的原因,则不免给人以弗朗索瓦兹别有心狠残忍之处,给这个人物加上了决定性的一笔。

38页局部前面说到皇皇七卷其实故事——如果指人物行为的话——并不复杂,精巧复杂之处在于随时间而来的认知转变。在八十来页处,叙述者离开午饭桌回房间前,看到了弗朗索瓦兹,她说咖啡将由帮工稍后送到房间,“帮厨女工端来咖啡”出现要到两页半之后。巧的是漫画对应也有两页(38、39页)。在这两页半的篇幅,或者扩充而言,在整本书里类似的行动间隙出现的才是对逝去时光的追寻以及随时光逝去而来的认知。

38页局部39页由弗朗索瓦兹提到的帮工,叙述者想起了家里的帮厨女工常换人,想起了曾经有一个怀孕的帮工,斯万提及她肖似乔托的壁画“博爱”,因为她们都穿着宽松的罩衫。【38页中左】叙述继续,通过“到现在”这个时间限定语,叙述者交代后来获知的新共同点——她们都身为美德化身而不自知。【38页下】接着是细致描绘乔托各幅壁画。下一段叙述者交代很长时间对这壁画都欣赏不起来,直到另一个时间修饰语“后来”,他才明白壁画的“特殊的美”,“是作为实在的事物,作为切身体验或亲临其境的事物来表现”。具体到女帮工,就是“她沉甸甸的肚子”。叙述者又举了临终者所感和死亡这一概念的差距来说明壁画和美德之间的性质。为说明临终者所感,从句内连出三个比喻来具体化这一感受。为说明对壁画获得的新领悟,叙述者举出了后来生活中经历的人物来印证其感受认知。概括一下,就是从女工(具体)到壁画(概括/呈示),从壁画到具体经验,这样形成了一个认知循环、深化的过程。

这难道不正是阅读的隐喻吗?再一次,引用一句普鲁斯特来结束这篇简短笨拙的文章吧,写下这些之后

左:74页;右:41页