《乞力马扎罗的雪》是一本由[美国]欧内斯特·海明威著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:18.00元,页数:197,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《乞力马扎罗的雪》读后感(一):海明威:一只渴望死亡的豹子

读了很多海明威,我从来不认为他是一个勇敢的硬汉,尽管海明威是超一流作家里那么喜欢“作死”的一个人。

海明威从小家境优渥,父亲是医生,母亲有相当的艺术修养,但他却是一个“好战分子”。

1918年,第一次世界大战爆发,年仅19岁的海明威,不顾父亲的坚决反对,辞掉了记者一职,并尝试加入美国军队亲临战地。但由于视力缺陷导致体检不及格,他只被调到红十字会救伤队担任救护车司机。在意大利皮亚韦前线海明威经受了战火的炙烤:被弹片击中,负了重伤,身上留下237处伤痕。

1936年,第二次世界大战的前哨战西班牙内战爆发,海明威又以战地记者的身份奔波于西班牙内战前线。二战期间,他继续作为随军战地记者出现在战场,有一次他甚至忍不住,跳出记者身份,领着盟军士兵,坐着坦克,去解放了巴黎的丽兹酒店,并因此差点遭到军队驱逐。

1941年底太平洋战争爆发后,海明威立即将自己的游艇改装成巡逻艇,侦察德国潜艇的行动,为盟军提供情报。1944年海明威又随美军去欧洲采访,因飞机失事受重伤。

可以说,二十世纪上半叶的重要战争海明威几乎无役不与,基本上哪儿在打仗,海明威就奔哪儿去。他为什么如此近乎痴迷地热衷于参与战争?除了这可以体验生活,获得写作素材,彰显男子汉气概之外,还有没有更深层的原因?

事实上,海明威在小说中不断描写战争对人的精神和肉体,对世界造成的巨大创伤,描写战后人们精神上的伤痛迷惘不知所措。海明威自己也是一个战争受害者,但他就是忍不住一次次地冲到战场前线。

海明威就像一只飞蛾,战争就是他生命中的火。

参与战争之余,除了写那些充满死亡和鲜血的小说之外,海明威还喜欢做些什么?比如看西班牙斗牛。这是海明威极为喜爱的一项运动,也是一项无比血腥残忍的运动。海明威和一些著名斗牛士都是好朋友,他还专门写过一本有关西班牙斗牛的小说《午后之死》。

再比如打猎捕鱼。1933年秋天,海明威随一队狩猎旅行队到非洲,所打猎物大多为象、狮子、老虎。1935年出版的《非洲的青山》就记载了他那次到非洲的旅行。在后来的一次狩猎中,他先后遭遇两次飞机失事,受了重伤,肝脏、脾脏和肾脏破裂,一些美国报纸误发了海明威的讣告,以为他当时已伤重不治。关于捕鱼,海明威写了著名的《老人与海》。

不过,海明威最爱的还是拳击,他从小就喜欢这项运动,一度还是一名业余拳击手。他的好几部作品都反映出他对拳击的狂热。包括短篇小说《五万美金》《拳击手》以及长篇小说《太阳照常升起》。

由此看来,海明威一生所热爱的都是一些极具挑战性的,暴烈的,甚至有很大死亡危险的事情。战争如此,斗牛打猎拳击也是如此。但这都是勇敢的表现吗?

弗洛伊德认为,人有两种本能,一是爱的本能(或为性本能),二是死亡本能。死亡本能设法要使个体走向死亡,因为那里才有真正的平静。只有在死亡这个最后的休息里,个体才有希望完全解除紧张和挣扎。海明威应该是一个死亡本能非常强烈,超出常人的人。他一次次参与战争,在他的无意识里就是想一次次接近死亡。但死亡没有来临,于是他通过在他的作品里多次描写死亡来满足自己并未察觉但深藏在意识深处的欲望。

死亡本能还会附带出一种重要的衍生物,就是攻击性。观看斗牛,参与打猎,拳击等等活动,也是个体攻击性的满足方式。攻击性特别强的人,一般会成为歹徒,犯人。但作家能将其转化、升华,创作出伟大的作品。而当个体越来越衰老,攻击性在外部世界得不到满足时怎么办?他最终可能攻击自己。

1961年7月2日爱达荷州克川市海明威的家里传来一声枪响,他妻子立即下楼察看。海明威用从地下室贮藏库找来的双管猎枪吞枪自杀了。现场惨烈,他已面目全毁,头颅上只剩下嘴巴和下巴……

关于海明威自杀有多种猜测,比如有人说是因为严重的病痛,有人说是海明威在文学上对自己要求极高,发现自己再也无法达到曾经的高度,感到绝望。但我认为,以上都是诱因,根本上在于海明威本来就有很强的死亡本能,亲手干掉自己正是他意识最深处最隐秘的欲望。上面的那些只是为他的自杀提供了最后一根稻草。

海明威身上的死亡本能极大可能来自家族遗传。他父亲、兄弟姊妹及后来的孙女玛歌•海明威都是自杀而死。

喜欢接近死亡,不一定就是勇敢。比如日本名作家太宰治,三番五次自杀,最后一次成功。但在人们心目中太宰治是个勇敢者的形象吗?大概不会是。我们觉得海明威是硬汉,是只看到他行为的表象,他其实跟太宰治是一类人,都是在无意识深处死亡本能很强烈的人。不过一个表现得阴柔,一个表现得阳刚暴烈。

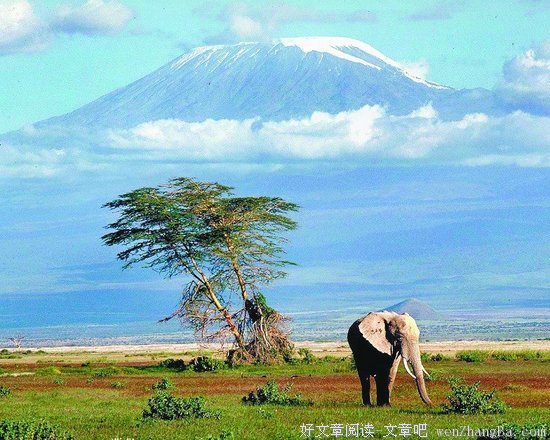

海明威在《乞力马扎罗的雪》中写道:“乞力马扎罗是一座海拔一万九千七百一十英尺的长年积雪的高山,据说它是非洲最高的一座山。西高峰叫马塞人的 “鄂阿奇—鄂阿伊”,即上帝的庙殿。在西高峰的近旁, 有一具已经风干冻僵的豹子的尸体。 豹子到这样高寒的地方来寻找什么, 没有人作过解释。”

海明威其实就是那只豹子,一只渴望并想不断接近死亡的豹子。

《乞力马扎罗的雪》读后感(二):死亡的节奏——读海明威《乞力马扎罗的雪》

《乞力马扎罗的雪》被视为海明威最成功的短篇小说之一,它没有扣人心弦的情节,大量运用象征和意识流这些现代派创作手法,一如作者多年的作品,淋漓尽致地反映了人在死亡面前的彷徨、恐惧、挣扎、以及解脱。

节奏!是这篇小说最具魅力的地方。如同绝大多数现代作品一般,《乞力马扎罗的雪》淡化情节,运用散文化的笔法、电报式的缺乏色彩的短句,但是,就在这硬壳之下,搏动着渐进的死亡节奏,陌生的却又可以切实感受得到的死亡节奏,直接在读者心中引起共鸣。

作品一开头有段旁白式的叙述,以雪峰上一具风干冻僵了的豹子的尸体为全篇定下基调,暗示主人公哈里的命运。哈里为了寻找自我,来到非洲第一高峰狩猎,却不幸染上坏疽。

文章接下去,背景放在广褒的平原上。哈里正无助地躺在帆布床上,在与世隔绝的草原上等待死亡。象征死亡的“硕大的鸟”(兀鹫)在远处“讨厌地蜷伏着”,在天空“展翅翱翔”,“ 投下了迅疾移动的影子”。哈里与妻子的对话冗长而枯燥,他内心的恐惧和绝望时隐时现。随后便是哈里的回忆——寒冷、逃亡与追捕、赌博、枪杀、滑雪,长长的一段记忆,充满了暴力与死亡的气息。

接着下节,背景缩小到营地周围。象征死神的鬣狗恁般讨厌,已经接近营地边缘,暗示死之阴影逐渐接近。此时,哈里回忆起他为了安逸生活而出售生命与爱情,回忆与富有的妻子的结合过程,而紧接的又是一大段追忆自己生命中出现过的女人和爱过的女人,在死亡阴影笼罩下,以微妙复杂的心态留恋着人生的爱。可是死亡不放过,更加接近了,前面还算比较和缓的节奏开始加快。

此时背景进一步缩小,只剩下哈里眼前所看到的。死神藏在他的女人的动人微笑里,“象一股气”又“象微风”逼近面前,节奏愈来愈快,死神“成双结对骑着自行车,静悄悄地在人行道上行驶”,死神潜入他体内,撕裂他的思想。最后,死神向他一步步挨近,爬到身上来。哈里的回忆亦随之加快频率,从打猎、贫困到枪杀,再到威廉逊被炸伤濒死的苦痛,步步深入,直到痛苦地直面死亡,追忆片断之间的间歇越来越短,追忆内容也越来越急促和尖锐,哈里在死亡面前的挣扎连同寻觅自我的挣扎交结一处,绷紧得如将断的弦!

啊,弦最终断了,节奏骤停,代之而起的是无可奈何的悲哀与解脱。哈里死亡瞬间的心理活动,可谓全篇高潮,但与前文相比,至此却突现平静。是的,死亡是平静的,无声无息的,就象你也不知道自己肚子里一块奶油蛋糕或什么别的食物如何被肠胃消化一样,悄无声息。哈里的幻觉飞往乞力马扎罗山方形的山巅——实际是象征死亡的山巅,他在死亡中找回了自我。

爱与死是文学永恒的主题。《乞力马扎罗的雪》是海明威以全副身心融铸而成的关于死亡的艺术杰作,它貌似僵硬,实则充满情感。当海明威拿着他心爱的硕大的双管猎枪,抵住自己的头颅,扣动扳机时,世界上多少人可以理解?但从这里,我们庶几明白了什么,欲语还休。很明显,在本篇文字深处,跳动着一种出于海明威本人个性的、别人兴许永远无从效法的节奏与旋律。

海明威把陌生的、虚幻的、通常敬而远之的死亡,变成一支节奏分明的乐曲,旋律拿捏恰当,诚大师也。

《乞力马扎罗的雪》读后感(三):你看到乞力马扎罗的雪了吗?

小说前文一直在铺垫,到最后才是真正的亮点。男主人公在经历琐碎平凡、单调乏味的生活之后,感到十分疲惫,几乎期待死神的降临,如同被手榴弹击碎肠子却死不了的军官那样,但是后来他看到了乞力马扎罗的雪,雄伟、耀眼,是他想要去的地方,这就是摆脱单调生活困境的美,摆脱世俗纷繁的纯洁,层叠壮观的厚重感。反观女主,纸醉金迷中过着缺乏厚重感的生活,男主离开后,梦中父亲粗鲁,醒来纱布晃荡,犬柴不理,完全庸俗化了,平凡化了。

迷茫的时代,我们该追求什么?是平凡的生活,还是乞力马扎罗的雪?

希望每个人心中都有乞力马扎罗的雪,有想要到达的远方。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

因为是隔天看的,雪豹已经忘记了,还有最后以为是男主真的飞走了,就看错了她变成他,最后一句呼吸声那里。不过引起了我一个很好的设想,在小说中,飞走是梦,死亡是现实,如果反过来呢?是否会有意蕴的改变?飞走是现实,死亡是梦。那无疑是积极的。

现状是死亡是真的,飞走是最后的梦,也就是说我们是难以摆脱现实困境的,不管有没有崇高的理想,最终都会被现实磨平棱角。但是最初的雪豹寻觅死亡在乞力马扎罗,冰冻成了永恒。所以不管现实如何困难乏味,还是要坚定追求理想,哪怕终其一生都追求不到,但是至少可以不落俗套留下能够永恒的东西,这是作者的指向与心愿。

《乞力马扎罗的雪》读后感(四):你是客观的,你是理智的,你是层次分明的。

我忽然间觉得,你认为的小事,可能是别人的大事。而你觉得是大事兴许人家觉得那都不是事儿。所以一件事情的错误发生并没有谁对谁错,只能说是三观的不同。从这一点上来看,要维持一段友好的关系是多么的不容易,隔壁家的狗吠一声,都可能分崩离析。

天才都是孤独的,为什么孤独,交不上朋友吗?谁会交不上朋友呢?为什么说人生得一知己就死而无憾了?交朋友真的那么难吗?我想,谁都能交上朋友,这世界本来就是由一个朋友圈到另一个朋友圈。只是天才不愿意把过多的精力放在维持友谊上面,有时候交朋友真的是一件耗费精力的事情,令人烦躁,心生厌恶,而又不能独自潇洒。

每当为这些烂事烦躁的时候,不如就问一下自己:你没有更重要的事情做了吗?体重下百了吗?银行账户的零头数不过来了吗?面对镜子中的自己你能由衷的微笑了吗?你觉得马云会为这些事情忧愁吗?不能,不会,那就多关注自身,OK?

扯得有点远,但这就是我这几天的心情。

我很喜欢海明威的文字,那么冷静那么沉着那么不动声色,连死亡在他笔下都显得那么的理所当然那么的平常。

你怕死么?每当别人这样问我的时候,或者我自己问自己的时候,我都毫不犹豫地说“我不怕死,只要过程不要太痛苦,不要太缓慢,最好一瞬间。“但是,那是因为你没有接近过死亡,你不知道那种濒临的感觉。没有吃到糖,尚不知道糖果的味道,从何谈起喜爱不喜爱。死亡也一样,没有接近过,答案都没有可靠性。

白象似的群山中男孩和女孩对一个胎儿决定去留的争执。麦康伯正要突破自己时被自己放荡的老婆意外枪杀。乞力马扎罗的雪中哈里缓慢的死亡过程。杀手中奥利对于别人要杀他时的态度。一个干净明亮的地方中老头的自杀未遂。印第安人营地中丈夫的自杀。在异乡当中退伍将军面对妻子的死亡。

最终,大家的归宿都是一样的。一抹黄土,一阵风。但是我们到达终点的形式确实各异的。

我最接近死亡的一次是高三那年在厦门的中山路,我自己一人去逛街,在光合作用里买了两本书,书名是什么我已经不记得了。回来的时候搭乘taxi,我在车上和司机聊得满high的,突然间我重心朝前,把挡风玻璃撞得凸出去了,双脚膝盖也撞得绯红,一切都太突然了,我也忘记了害怕,自己开门下车坐在马路上打电话给小姨丈。小姨丈接我去医院检查了一下,除了头上粘了些碎玻璃和膝盖的痕迹外,一切都还好。我还心心念着我的那两本书忘了拿。事后倒也没多想,再往后也很少在想起来。

倒是很怀念我养的两条小狗和爷爷奶奶。倒是他们的离去,让我更真实地体会到了死亡,害怕死亡。

哈里在面对死亡的时候,把他的一切事情都幻灯片回放了一下。脾气暴躁反复无常。“我们这一生做什么都是已经注定了的,他心想。你生存的方式就是你的才能所在。他这一生都再以不同的形式出卖生命力,当在感情里陷得不是很深时,你反而能够物超所值地付出。”

你生存的方式就是你的才能所在。你面对死亡的方式,也是你对自己这一生的总结。

我倒比较喜欢奥利对待死亡的方式,倒不是说他不惧怕,而是我认为他知道害怕也没有用,只能用佛教角度来看待这个问题,生死有命,不要逃离。倒是尼克伙伴们被吓得半死,奥利没逃,他们逃了。

印第安人营地中的丈夫的自杀,这个有点欧亨利结局的小短片,让我在深夜里阅读到的时候背后凉意袭来。海明威的文字很有画面感,我总能不自觉地补脑呈现。他为什么要自杀,整个文章中他没有说过一句话。但我觉得丈夫的自杀虽然是文章中的高潮,但却不是重点,只是一个反衬。衬托出妻子在没有麻醉的情况下剖肚生娃的惨烈情形。

“说实话,我一点也不在乎;人只能死一回;我们都欠上帝一条命;不管怎么样,今年死了,明年就不会再死了。”

总之,人生苦短,常在爱中,至于那些被虚度了的大把光阴,被消耗的青春与虚无早一刻止损都是大幸。come on,let me turn u on。

:今天打给姐抱怨姐姐工资比我高三倍的时候,姐姐说可她要还房贷呀。我说那是因为你有房啊~,姐说你也有啊,我说我有个毛,姐姐说,你有左心房和右心房啊!

《乞力马扎罗的雪》读后感(五):短篇小说主题思想总结(合集)

杀手——完全没看懂,就是很日常的生活片段,甚至平铺直叙缺乏中心。然后网上一翻,哇塞,太精彩了!!虽然没有什么思想,但是真的很好地诠释了冰山理论,非常精彩,非常有水平。也算是明白了,为什么最后尼克想要离开这个小镇。这么短的小说适合细细读。

世上之光——这片短小说就是揭露世态炎凉的,没有料到的是居然胖女人也在说谎,只是“我”主观上相信了。

一个干净明亮的地方——又是一篇看不懂的,搜索资料之后认为,一个干净明亮的地方就是信仰所在,虚无就是缺乏信仰,还是结合当时背景,迷惘时代呼吁大家要有信仰去坚持,信仰的不可缺少性。

一天的等待——这次要先自己写感悟再搜资料了,看看水平。小男孩相信了同学的话并且深信不疑,一天做好了死亡的准备,然后爸爸告诉他这个知识。第二天小男孩就很脆弱。海明威的短小说往往意味深长在结尾的地方,“表现得非常脆弱,常为一些不重要的小事哭出来”。这种状况就是太在意的事情出了状况,受到了打击。我们也许可以假想小男孩因为以为喜欢的同学骗了他才这样的。。不过肯定没有那么简单,结合社会背景看,对一个小孩来说,经历了死亡的恐惧之后,一切事情都不那么容易,而且小男孩应该性格比较内向,可能并没有完全相信父亲的话。孩童面前,真理成了虚妄,不确定造成人性惶惶,可能还有信任危机。其实只要沟通交流妥当就完全没有问题。扩大到社会也是一样的道理。以上。发现自己对情节预测的能力和深层含义的预测能力变强了,开心。---网上的言论都在侧重讲小孩子身上体现了硬汉形象。这当然是对的,不过在我眼中,这样的形象是决然不同于“老人与海”的硬汉形象的,老人坚持到底都不服输,宁愿自己毁灭也不愿意被打败,到达了心理和生理的极限。可是小孩子真的只是生病而已,也许达到了心理的极限,但身体好好的呀。。所以这不叫硬汉精神,再说小孩子在对自己的死亡的预知之上,有这一系列的反应是非常正常的,换做我也会这么做,挺多可以说是比较懂事比较成熟。不过根据文章的篇幅,我的侧重点还是错了,文章前半大部分都在讲孩子心理挣扎与冬天打到了鸟,还是在侧重死亡的普遍与瘆人。好吧,真的很无聊这些。不写了。

《乞力马扎罗的雪》读后感(六):关于雪与豹子

看了第一遍《乞力马扎罗的雪》后,有两个问题朦朦胧胧:《乞力马扎罗的雪》和雪有什么关系?开篇提到了接近主峰的地方有一只风干的豹子尸体,下文再无提及,这个豹子怎么回事?

再读一遍,若有所悟。雪,不是别的雪,是乞力马扎罗顶峰的雪,"前方,极目所见,像整个世界那样宽广无垠,在阳光中显得那么高耸、宏大,而且白得令人不可置信,那是乞力马扎罗山的方形的山巅。于是他明白,那儿就是他现在要飞去的地方。" 这是哈里灵魂所向往的一个目标。

而经历了种种战争的残酷、人性的黑暗、声色犬马的颓废之后,哈里正如那只豹子一样,力有不逮,客死途中。然而,所谓朝闻道夕死可矣,哈里向死而生,他的灵魂已在雪山之巅。

好书总是能引发我们思考,让我们能“去掉心灵上多余的脂肪”。

《乞力马扎罗的雪》读后感(七):像整个世界一样辽阔的

《Midnight in Paris》,一辆马车从石板路上哒哒而来,年轻人在温柔的午夜回到灿烂的20年代,落雨的巴黎。酒馆里微醺的海明威对他说,你是作家,去观察。

乞力马扎罗雪山上,感到死亡逼近的男人回忆,几天前还曾细细记下鸟儿飞行的姿态,想要写在未来的书里。

就像是记录自己所见的飞鸟,海明威微妙地切换着观察的视角。恋人等待列车的对话,男人的独自垂钓,雪山上挣扎的真心和假话, 一桩未了的带着玩笑似的谋杀,列车上妓女的回忆,虚无之于咖啡馆的侍者,孩子面对疾病和暴烈的死亡的反应,诊所里奇怪的病友。

人们各不相同又大致一样的躯壳下面到底有什么?

是不是每个人都在不幸中挣扎,

是什么让活着成为这样的苦难?

不同于毛姆总是含蓄的,微微嘲讽的口气,海明威精准且诚实。关于男人的孩子气,关于自我摧毁和被摧毁,他们一样毫不留情。

A man might be defeated, but never destroyed. 硬汉,鱼的脊骨,干瘦的脸颊,烈日炙烤的颜色。蓝天大海的辽阔在宫崎骏是豪情和浪漫,在海明威是铮铮的铁骨,有棱有角的生命。

他是一个有力量的男人,然后才是一个最好的作家。

我想,他心中有真正的热爱。

雪豹,你死去之前,在雪山之巅看到了什么?

《乞力马扎罗的雪》读后感(八):生离或死别 都抵不过思念挣扎。

人总会在某一个罅隙,得以让自己喘息,抑或得以让自己清醒。

好在这样一个罅隙,不是在死亡的边缘,才让自己悔恨不已,那些经过的人和事,就像幻灯片一样,在那个罅隙,将你吞噬。也许,你看到的是曾经收到心爱礼物时的欢愉,也许,你看到的是面对恋人无奈而又痛苦的别离,也许,你看到的是你面对陌生人时的冷酷无情,这种也许……太多。

没办法割舍的,不是过去的人或事,它也许从一开始,就是一种想念,一种尽管物是人非却依旧抵不过的挣扎。无论曾经的人,是和你相遇在河边还是山脚,是海畔还是村落,你总会在过去的某个时候,回到那个地方,然后开始感慨时光飞快,还是感慨曾经的诸多遗憾。这也许是心底的一面照片墙,照片里没有人,只有那熟悉的地方,某天会在遇到一个新朋友时忍不住讲起那照片里的地方,却不会对照片中的那个人,多做描述。你也许会认为这是一种逃避,或者是一种遗忘,其实你们都错了,这将是对你而言,最重的想念。

《乞力马扎罗的雪》读后感(九):。。

昨天在书架上偶然看到这本书,被它特别的名字和作者海明威吸引,毫不犹豫借了。

以前真的不太喜欢读外国文学,大片大片的人物对白以及并不太连贯的描写。

这学期选择了文学选修,是一个历经风霜却又温和慈祥的女老师。她很喜欢给我们讲国外的文学。我记得她说,国外的文学的叙事方式的书写的主题是中国文学所不能企及的。然后举了从荷马史诗到20世纪的文学。

我听得津津有味。

这本书是由十一个短篇小说组成的。

介绍说海明威经历了两次世界大战,并且喜欢冒险,于1961年饮弹自尽。OMG,对于我这种八卦型读者,当然就会带着更多一层感情去读。在书的背面写着海明威一句话,有些人会激励我严肃看待生命,但我若真的这么做,可能会让许多人勒颈自戕。再一次OMG。怎么样的体验的心情才写出这么狠心的话呢。不知道。

读完这些长短不一的短篇小说,我还是很喜欢作者冰山式的风格。很男人。

我会习惯自己分类小说的主题,主角无一例外都是男的,有幼小的,青春的,中年的,老年的。他们的职业也是各式各样,处世态度和个性也是良莠不齐。就想作者是一个爱冒险的男子一样,他笔下的人很多也在冒险,或者是在探索的路上。很少读到关于这方面的文字,所以在刻画旅途上的风景事物时,会很喜欢他。

但是似乎里面的男的脾气都不好,各种狂躁古怪。对待他们的女票的态度也不是那么尊重,而且里面的正儿八经的女主角都很漂亮。不喜欢这样的男的。脾气好怪啊。虽然他们很有个性。

另外一个感受就是很多都有关于死亡的主题。而且在面对死亡的时候,基本上都处于恐惧状态。尤其是那个知道自己发烧了的小男孩,就是在等死的状态上折磨自己,吓自己。另一个乞力马扎罗的学的男主除了折磨自己,也不让女票好过。

作者为什么要这样写呢?真讨厌这样歇斯底里的人。最后他自己也是自杀了,是不是死亡这个念头一直盘旋在他的生命里呢?就像张爱玲的恋父一样。

他只是写我们面对死亡时的本能,可是,我们应该怎样呢?有一个是旷达的,他喜欢那句我们都欠上帝一条命,不管怎样,今年死了,明年就不会死了。可是戏谑的是他的乐观是短暂的,也是被预谋的。

关于死亡,我会去读更多的书。我以为是因为痛苦,无知,和孤独,我们才会选择死亡。可是,除此之外应该还有更多的原因吧。至少那些天才的自杀让我觉得没那么简单。

最近还在看什么尸语者,好巧,也是关于死亡的。

我不想死,想好好活。但是我好奇关于死亡的一些别人的难以言表的苦楚或真相。

《乞力马扎罗的雪》读后感(十):海明威式浪漫主义

我竟然想不到一个男人要怎样的死去才会被镌刻成诗。

被风干的雪豹尸体在乞力马扎罗山上被雪封存,主人公莫洛在傍晚威士忌醉熏里将死亡定义为孤独的永恒。

在这篇幅不长的文字里,有不同的人死去,有被小孩子用来复枪猎杀的坏蛋老人,有战争中被炮弹击中半死不活只求快意一死的军官,有因为腿伤游荡在非洲大地等待死神审判的主人公莫洛。

临死前的他,回忆了童年、爱情、战争、事业与爱好,他与漂亮优雅的妻子争吵,毁灭着平凡人的意志,即使这样却维护着妻子只想与丈夫朝夕相处相依为伴的尊严,等到了那死亡气息逼迫的时刻,激起人的怜悯,让人同情的不是死亡的命运,而是他绝望过头的固执。

他专情,为排遣对情人的思念,嫖娼,为妓女与水手大打出手。他贪婪,用敏锐的观察力洞察周围一切,他贪图所有的眼见所为可以用文字来表达,但又什么都不想写,究竟为何?那不可言说的正是他经历过的又难以摆脱的。他回忆起战争中那个观察者,他自己,最后宁愿在腐烂中孤独的躺在非洲的大地上,用死亡逃避孤独。

用猎杀和被猎杀的形式,欧内斯特·米勒尔·海明威暗示了一些人的命运。