为什么念佛的人多,往生的人少?

就是你嘴上念佛,心里执着我我我。

念经不是让你执着语言文字,不是让你去背诵的,是让你按照经典去做的。

—— 仁德上人 《仁德法语》

正成佛时无佛成,不成佛时正成佛。正得道时无道得,没有道得正得道。

正解脱时无解脱,无解脱时正解脱。正得法时无法得,无法得时正得法。

—— 仁德上人 《仁德法语》

修行就是要对治两大魔障:一个是昏沉(睡魔),一个是掉举(妄想魔)。

修行解脱道就是要做个真正的明白人。

—— 仁德上人 《仁德法语》

感恩自己今生遇到了师父,感恩自己无始以来发下的大愿。

以无比感恩的心,生活在一个感恩的世界里。心心念念都是感恩感恩再感恩,只有以感恩来回报父母恩师长恩众生恩。

—— 仁德上人 《仁德法语》

开悟见性并没有什么奇怪神秘的事情。只是认识了自己不生不灭的真心灵知,不再执着虚妄的幻心为我,要认可无心无念无我的灵知为我,能认识自己真面目、见到真正自我的人,就是一个开悟见性、见理、见到真如佛性的真正明白人。这个真正的明了空性、通达一切不可得的见理之人,就名之为见性开悟的觉悟之人。

—— 仁德上人 《仁德法语》

你的良心会告诉你,只有自己的见性成佛、自在解脱,才能真正的报答师父对自己的无量恩德。这是你自己不能不落实做到的本分事。

如果不能这样落实做到,自己的良心就会受到谴责,自己的内心永远也没有办法安定下去,只有让自己升华超越。

—— 仁德上人 《仁德法语》

观一切法无所有、毕竟空、不可得,却又能用慈悲心,以中道大智慧,开显无量的善巧方便,教化有缘众生,使众生能破迷开悟,趋向无上的佛道。

—— 仁德上人 《仁德法语》

何期自性,本自清静;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法。

《六祖坛经》

谁能不死呀?你为什么不天天想死呀?想着死,念着死,盼着死,求着死,死了就没事了。

—— 仁德上人 《仁德法语》

没有沾光的事,没有吃亏的事。

—— 仁德上人 《仁德法语》

了了灵知就一个,心佛众生三无差别。所以要有同体大悲心,平等地爱尽一切众生。

—— 仁德上人 《仁德法语》

起心动念没有错,错在你加了一个卑鄙下流傲慢的我我我,思想行为没有错,错在你加了一个充能谝能的我我我。

—— 仁德上人 《仁德法语》

忍辱

有个百忍先生,无论打他骂他、侮辱诽谤他,他都说好。谁生了气,他都跪下请求不要发脾气,追查坏事没人敢承认,他就承认是他做的。反正从小到大没发过一点脾气。他娶儿媳妇那天,一个要饭花子来要饭,给了饭不走,并要重做一桌百种菜品酒席让他享用,吃不了全倒在地上,还让百忍先生亲自为他倒酒,最后又要求和新娶的儿媳妇睡一夜。百忍先生全都答应,第二天起来一看,要饭花子变成了一个金人。

—— 仁德上人 《仁德法语》

只要见性,怎么说全是佛。因为佛与魔正像手心与手背一样,不是佛,必然是魔。真正见性人,既无魔,也无佛。佛与魔皆是自心而生,皆是自心分别。若无分别,佛性本空,魔性也空。空与空有什么差别呢?你着相有魔,才求见佛。若不着相,佛与魔皆不可得,皆是空幻。只是时时了了常知的平常心,既不是佛,也不是魔,根本没有这些名字。

—— 仁德上人 《仁德法语》

这无心、无我、无思、无想、无追、无求、无来、无去、无任何希望、无善、无恶、无凡、无圣的了了常知常觉,不是不知不觉呀!这平常无来无去、无生无灭的觉知性,不就是我们迷失了的真如佛性吗?这无我、无分别的无念灵知觉性,不是佛是什么呢?可它本身是无名无相,哪里会有一个佛字帖在身上呢?又怎么会有一个身体让我们去见呢?只是当下心领神会而已。

—— 仁德上人 《仁德法语》

人人都具备无缺的常知常觉,这平常又平常的知觉性,即是本性,又名空性。因为知觉无相,又名真性。因为它不生不灭,如如不动,它不来不去、不动不摇,时时常知常觉,又名真常,又名真如。因为它常知常觉,永恒不变。总而言之,它是无名无性无相、无人无我、无空无有、不空不有的真空性,也叫空性。只要能安住空性不着相,又能了了常知,明白一切是怎么回事,就是天下太平无事,就是一个无事自在人。

—— 仁德上人 《仁德法语》

放下你那个傲慢的心自以为是的心,来听听这个真正成佛的法。这就是宇宙法界的真理哟!

—— 仁德上人 《仁德法语》

信为道源功德母,疑为业障罪恶因,佛从信中出,魔从疑中生。

—— 仁德上人 《仁德法语》

名是假名,相是幻相,事根本就没有。

—— 仁德上人 《仁德法语》

慈悲和智慧是本然的本有的,不是修出来的。没有我没有圈子没有范围没有界限的心,就是心包太虚,量周沙界。

无住而生心的这颗清清净净平等的这个平常心就是大慈大悲的心。

—— 仁德上人 《仁德法语》

修行就是要舍舍舍,一下子从头舍到尾,舍得光光的。舍空了,什么都没有了,还不能空在那儿,还要称性妙用为法界做事,大做特做。

—— 仁德上人 《仁德法语》

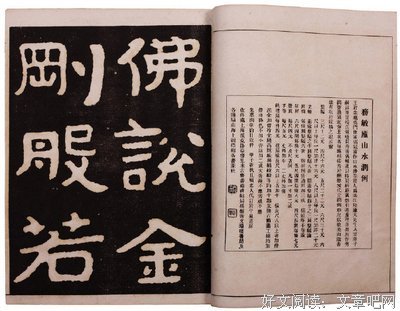

地藏经讲的是事,但它把最高的理蕴含其中。金刚经讲的是理,但用事来显理。是真正的理事圆融。

听理时要和事对照,听事时要用理来对。以此显现佛法的中道义。

运用中道大智慧,面对一切事处理一切的事。不着两边不着中间,行中道而不着中道义。

—— 仁德上人 《仁德法语》