“滴滴,请回答我。”

你们应该都知道发生什么事了,所以请允许我不放照片,不引用任何新闻,直入正题。

在我的朋友圈里,除了声讨滴滴,还有另一种声音,就是:“滴滴的预警机制不是为了那些杀人犯设置的啊?这种事情太极端了,走在路上都有可能遭遇不测,到时候你们又能怪谁呢?”

刚看到这句话的时候,我楞了一下,觉得有几分道理。

但稍微往深处想了想,便发现了不妥的地方,因为“坐顺风车遇害”跟“走在路上”有着本质上的不同。

因为“坐顺风车”,意味着乘客跟车主都接受了滴滴的服务,并且他们也共同为这项服务支付了一些“费用”。这里的“费用”,除了那几个点的分成,还有乘客与车主的个人以及行程信息。

很多人以为滴滴在意的是“几个点的分成”,但事实上,至今融资了240亿美元的滴滴出行,直到17年结束都没有实现盈利。那一个不赚钱的项目,资本市场为什么这么*?因为滴滴的未来不是“分成”,而是“垄断”和“数据”。

只是大部分人只看得见钱少了,看不见信息被记录了,所以不太在意而已,

但当这些被记录的信息跟其他用户的信息被呈现到同一个电脑屏幕里的时候,它们就会发生化学反应,成为大家都听过的“大数据”,这也是为什么滴滴现在估值这么高的原因。

而我们用自己的钱,用自己的选择跟信任支撑起了整个大数据系统,却要承担“在顺风车的使用过程中被杀害”的风险,在我看来,滴滴不过是把我们当成另一种韭菜而已。

5月11日,滴滴顺风车第一次出事的时候,我就写了一篇文章《我女朋友也经常坐顺风车,所以我有些话想说》,开头还特意说了这样一句话:

今天这篇文没想太多,也没打算抨击什么,就是跟大家讲讲我们的一些顺风车体验,顺带提一些问题。

然后在那篇文章的结尾,我是这么说的:

可顺风车的问题,一直都暴露在用户跟平台面前。虽然滴滴一直在不断优化机制,但坦白说一句,太慢了,慢到出了人命,这些问题都没有得到解决。

当时的我,还是愿意相信滴滴这一家公司的,因为关于那次事件的声明出来得非常及时,而且在那时“看起来”非常诚恳。所以我在那篇文里用的是“希望”和“能够”两个不那么重的词。

不过即使那篇文章最终的阅读量达到了12W,我也没有收到任何回应,只能说明,滴滴的人“刚好”不存在那十二万当中。

所以当我看到今天的新闻以后,我非常难过。

因为我一直在想,如果5月份的我,问的问题能够再尖锐点,描述的经历如果再惊险点,滴滴的人是不是就有可能回答我的问题?

滴滴的人是不是就有可能因为我的文章,去真正地站在一个使用了滴滴顺风车158次的用户的角度去思考问题,然后作出真正有效的改进?

可惜没有如果。

三个月前的那个悲剧,在七天之后被大家慢慢忘却了,而滴滴顺风车也在所谓的整改过后重新上线,只是这次,滴滴顺风车公布了几条整改措施,其中的一条是:

在这里我不得不插一句,滴滴的公关团队是真的强,因为拿着高薪的他们比谁都清楚,哪些举措才能够平息大家对滴滴这家公司的负面印象。

仅仅关于这个举措,我就有几个不得不问的问题:

1.当初那位受害者之所以遇害,真的跟“个性化标签”这个功能真的有非常紧密的关系吗?为什么?

2.你们做出的这个改变,是因为“个性化标签和评论功能”一度成为网络舆论的焦点,还是因为你们认同大部分网友的观点,这个功能会增加女性用户遇害的几率?

我相信,对于上面两个问题,大家看到这里自然会有自己的看法,这也是为什么我后来会觉得滴滴的声明只是“看起来”诚恳,实质上,他们关心的还是自己的声誉。

因为这才过了三个月啊,第二起恶性事件就再次发生,同时这一次滴滴还负有不可推卸的责任:

就在车主作案的前一天,就有另一位乘客投诉该车主有过激行为,而滴滴的客服承诺两小时内回复却没做到。

因为如果滴滴是一个人,那我当然可以允许它因为自己的愚蠢而重复犯错,但它是一家公司,而且还是是一家曾经面对过极端情况,同时有可能会面对更多极端情况的大公司,它不该,也不能犯这样的错。

如果你们上过滴滴的官网,就知道他们的价值观是:“引领汽车和交通行业变革的世界级科技公司。”

现在“变革”做到了,“世界级”也做到了,但一家“科技公司”该有的担当和责任,我还没看到。

在这篇文的最后,我只想问多一个问题,这个问题或许看起来很极端(或者“很傻逼”),但我发现,大家今天在网络上问了许多问题,最终其实都导向了同一个问题,就是:

假如有车主就是为了杀人才开的顺风车,滴滴出行(北京小桔科技有限公司)这家公司会做什么,来保障我们这些用户的生命安全?

我知道,这个问题很难。

但我认为,滴滴这一次,不能像之前那样,只回答简单的问题。

所以,这一次,请滴滴一定要回答我这个问题。

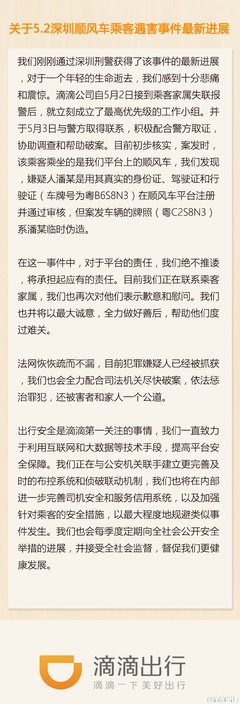

插图 | 滴滴官网

音乐 | 没有音乐

提 问 者

张荆棘

“嘿,长按*,跟我们一起有趣”

信箱:WeAllMessUp@Foxmail.com

这里收集了很多不愿意迎合的人