笔 尖 开 花 · 文 心 淌 情

继续流浪,

或者给我力量。

01

2018年前半年,中国最惊心动魄、最有悬念的两部电影是什么?

要我回答,不是《红海行动》,不是《无问西东》,也不是《我不是药神》。

前者,因为一场跨度15年的私人恩怨,和昔日一帮谈笑风生的哥们反目为仇,掀起一场全民讨论的道德拷问与税收风波。

“挺崔者”仍在摇旗呐喊,“挺冯者”开始蠢蠢欲动,“中立者”早已各打五十大板。

像他这样拍了30多年电影的老炮儿,竟然会因为两部《手机》,老了老了落个人人喊打的下场。

后者,因为中国艺人周立波在美涉枪涉毒案,飞到纽约采访案件当事人,看昔日朋友分道扬镳,谈案件之中金钱人情,现法理内外是非曲直。

如今,案件已结,采访跟进,恩怨丛生:

当事者周立波夫妇、科学家唐爽和美籍华人律师莫虎,原本一条绳的蚂蚱,因为身陷势不两立的《局面》,扬言开启相互诉讼的模式。

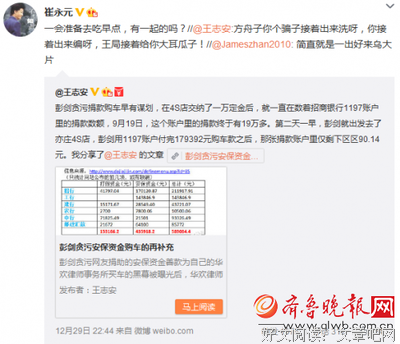

貌似真相越来越远,好像谁都不很清白,但像追连续剧一样追王志安微博的吃瓜群众,还是从各自的视角出发,选择了他们愿意相信的真相。

回国澄清的周立波千辩万辩,万万没有料到,得了便宜又卖乖的下场是如此悲惨。

其实,不管是混迹影视圈大半生的冯导演,还是习惯了台上表演的周先生,都不该忘记了:

哪怕,这称谓前,又多了一个“前”字。

02

新闻科班出身的崔永元,1985年从中国传媒大学毕业后,曾在中央人民广播电台当过七八年的记者。

后来,他加入央视,从《东方时空》《实话实说》《小崔说事》,到《电影传奇》《我的抗战》。

50岁那年,他从央视离职,到传媒大学任教,到各个卫视参与主持的节目越来越多,却距离新闻这个老本行越来越远。

关于离开央视这一国家电视台的原因,他的两句被过度解读却经久流传的话,但仍可以说明一二:

多么痛的领悟。

不管是他自费赴日美调查转基因,还是他在微博上和方舟子宣战,不管是他的中西部乡村教培训,还是他的给乡村孩子加餐工程,不管是他一怒之下就发动网友人肉撕掉某某面具的纷争,还是他今天与冯小刚等人没完没了的论战,皆为此类。

有的。

但伴随争议和赞誉而来的,还有一个前媒体人的热血和良知,倔强和呐喊。

何况,他早就承认了的:

“我不能因为以前是政协委员、全国著名主持人就端着,我才不端着呢,那不是我。

以前,读这段话觉得别扭,现在看这段话想哭:

多少人用讴歌和赞美去附庸时代,极少人秉持诚意和批评深爱国家。

03

但依然有些人,舍弃更高平台,放弃更亮名片,奔波在追问真相的路上。

王志安,算其中一位。

从武大化学系转到政治系后考入北大历史系研究生的王志安,不是新闻科班,却是一个老新闻人。

他1998年进入央视评论部,当过记者、编辑和策划,也见证过《新闻会客厅》、《社会记录》和《新闻1+1》的筹划与创办。

《新京报》新媒体“我们”视频人物专访栏目《局面》诞生后,从央视辞职的王志安,成了名副其实的“王局”,带领团队一次次站在舆论风暴眼中,打造出有别于官方也区别于自媒的另一番局面。

江歌遇害案、杭州保姆纵火案、苏享茂跳楼案、凉山格斗少年事件、鸿茅药酒事件,乃至今天的周立波在美涉枪涉毒案……

每一场真假交织、法情碰撞的局面,都有着中国式悲剧的彰显,更有着王志安作为资深媒体人力争让各方当事人表达诉求的分寸感与客观感。

有的。

但更多的是,一位50岁仍奔走新闻一线的媒体人的探询和质疑,冷峻与思考,还有从另一个视角解读时代和中国的勇气。

“北上广深的调查记者年薪只有十几万。二三线城市的记者收入每个月两三千到七八千不等,而且多数媒体的收入是逐年下降的。

这几乎是一个看不到希望的职业。

多数干了十几年的记者纷纷跳槽到企业做公关,如今全行业到处都是20多岁的年轻人。

他们虽然现在还有热情,但等到他们需要买房成家的时候,多数还是会转行。”

杀死传统媒体和记者行业的,不是自媒体和公众号,而是陷入绝境的转型和财政资金的匮乏。

毁掉采访激情和追问热忱的,不是快节奏和高风险,而是朝不保夕的工资待遇与避重就轻的书写权利。

工资都发不下来,还奢谈什么情怀。

04

无非,从一个阵地到另一个阵地,从一场战役到另一场战役,从一种归属到另一种归属而已。

咪蒙,原名马凌,曾在南方都市报当过12年编辑,辞职后创办新媒体公司,是最早红起来的公号主。

六神磊磊,本名王晓磊,曾是新华社重庆分社资深时政记者,辞职后评金庸读唐诗,名声鹊起,行走自媒江湖。

王左中右,原名王国培,曾是国际新闻记者,负责中日关系报道,后辞职加入自媒体,以变态字和评经典走红网络。

……

那些曾抱着新闻理想和写作嗜好,游走并成长在体制内的媒体人,被时代的大风大浪拍下海后,有过失败和心酸,也写下骄傲和传奇。

扎实的文字功底,严密的思维逻辑,共情的读者立场,灵敏的捕捉嗅觉,让他们比一般的公号主更容易挠到这个社会的痛点与热点,也更容易写出普罗大众的内心与内核。

就像传统媒体的衰落与真相的缺席一样。

需要直面是:

那些一个人活成一支队伍的前媒体人,大都历经了他原来队友无法想象的考验和风险。

05

但,更多的媒体人,依然困守在这泥沙俱下的困局中,焦灼不堪,彷徨不已。

他们亲历并藏掖着这个时代的痛楚和真相;

当纸质阅读成了奢侈,当新闻行业逐渐萧条,当工资待遇无法糊口,当新闻真相让位广告效益,会有更多的报社等不到下一个春天就挥泪再见,也会有更多的记者踏不进下一个现场就转身离开。

他们会成为评论过剩的制造者,二手信息的生产者,煽动情绪的暴力者,抑或声嘶力竭的呐喊者吗?

抑或,他们会成为下一个崔永元,或者王志安?

一切都有可能。

这怕是我们时代需要直面的另一个问题:

因为,一个媒体人不好糊弄,一群媒体人怕会成疯。

——结束,是另一种开始——

猜 你 想 看

上一篇:

推介篇:

崔永元VS冯小刚:人间多少恩怨,都缺一场思变。

闲时花开(ID:xsha369):作者刘娜,80后老女孩,情感专栏作者,原创爆文写手,能写亲情爱情故事,会写亲子教育热点,被读者称为“能文艺也理性的女中年,敢柔情也死磕的傻大妞”。