来自简族的第 733 期推送

文 | 封尘 设计 | 若兰

排版 | 范范 监制 | 简浅

与其他作家的经历不同,三毛的文学之路,是在她的画家老师那里开始的。

1960 年,25 岁的青年画家顾福生,收了一个「问题学生」。

当时 17 岁的三毛,已经陷入自闭症 4 年,除了父母之外,不与他人沟通。

初二的时候,数学不好的三毛,发现老师总用课本后面的习题作为小考的题目,于是提前背会了答案,考了高分。

数学老师向来讨厌三毛,老师眼中的她太有个性,执拗、叛逆、不合群,很不好管理。

数学老师认定三毛作弊,用毛笔在她两只眼睛上各画了一个圈,代表 0 分,然后让她罚站,供同学们参观。

这种羞辱,让三毛成了全校的笑话,逐渐形成了严重的心理障碍。最严重的时候,三毛尝试过割腕自杀。

她的父母虽然尽力开导她,带她进行心理治疗,但并没有什么效果。尝试过把她送回学校去,但情况没有好转。

三毛的父亲是一位有名的律师,思想观念开放,经济状况也比较好。

三毛被父亲转到台北的美国学校,希望换个宽松的环境,能帮助她开朗起来。

学校之外,父亲送三毛去学习钢琴、插花、国画,在家里,又亲自陪她阅读各种古典文学书籍以及英文小说,希望培养起她的兴趣爱好。

这几年中,三毛失去了朋友圈子,视野却得到了极大的扩展,她逐渐有了生活在别处的想法。

但直到三毛遇上青年画家顾福生,锁了四年的心门才被打开。

虽然三毛从来没有捅破窗户纸,但她确实仰慕过这位才华横溢的老师。

很多年后,三毛在一篇文章里写下初见恩师的场景:「如果,如果人生有什么叫作一见钟情,那一霎间,的确经历过。」

跟随老师学习素描和水彩画的那段日子,三毛的性格总算逐渐开朗起来,她甚至愿意将自己写的一些文章交给老师点评。

顾福生注意到三毛阅读过大量书籍,本身也很有写作的天赋,于是鼓励她进行文学创作。

为了让三毛走进台湾文坛,还牵线搭桥,把她的文章推荐给了自己的好朋友,《现代文学》的主编白先勇。

在顾福生的一再鼓励下,三毛彻底从封闭的生活中走出来,交了许多文化圈中的朋友。

1962 年底,三毛在《现代文学》发表了第一篇文章《惑》,获得了极大的自信,从此开始给台湾各大杂志投稿。

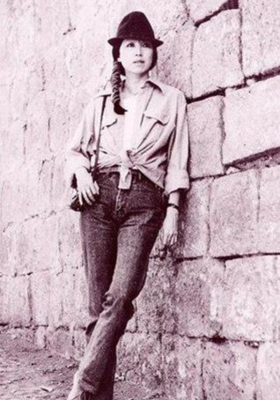

三毛与顾福生

1964 年,在文艺圈中小有名气的三毛,在文化学院创办人张其昀的特别许可下,进入哲学系学习。

读到第三年,她偶然听到了一张西班牙的古典吉他唱片,被优美的旋律打动,很快便离开台湾,独自前往西班牙念书。

这时的三毛,已经不仅仅是开朗自信可以形容的了。

她热衷于尝试各种事物,体验丰富多彩的生活,她渴望自由,勇气十足,总是说走就走。

热心、豁达,又富有生活情趣,让三毛具备了特别的人格魅力,在国外的日子,三毛交了许多朋友。

一个圣诞节晚上,三毛参加朋友的聚会,遇到了一个还在上高三的男孩子。

这个男孩就是荷西,他在第一次见到三毛时,便对她一见钟情,念念不忘了。

一段时间相处下来,三毛终于感觉到这个比她小 8 岁的「弟弟」,并不是将她视作「姐姐」。

荷西让三毛等他 6 年,因为他还需要 4 年大学和 2 年兵役,6 年后,他一定要娶她。

这吓到了三毛,她装作生气,说自己已经有男朋友,让他不要再找她,希望荷西能就此放弃。

三毛的内心,其实是感动的,她能感受到眼前这个大男孩的认真与诚恳,但也仅限于此。

三毛的闯荡,还在继续。

她离开西班牙后,先到德国学习德文,后又去到美国。走到哪里,她都能找到喜欢的事情。

在西班牙时,她做过导游。在德国,她做过香水模特。在美国,她又做了大学图书馆管理员。

在学习的间隙,她还跑遍了南斯拉夫、波兰、捷克、波兰等国家,分别拒绝了一个日本富商、一个德国外交官和一个台湾化学博士的求婚。

直到 1971 年,28岁 的三毛才返回台湾,在张其昀的邀请下,在文化学院教授德文和哲学课。

这段期间,三毛认识了一位德国教师,两人相处愉快,一年后两人决定结婚。

但就在他们一起去订制结婚名片的那个晚上,三毛的未婚夫死于心脏病突发,伤心欲绝的三毛服用大量安眠药,幸被救回。

那一盒结婚名片,三毛一直没有去取。

她再次去到西班牙,希望异国他乡的环境,能帮助她从痛苦中走出来。

但三毛没有想到,在马德里,她再次遇到了荷西。

这时,距离那个青涩的大男孩说 6 年后要娶她的时候,正好是 6 年。

荷西的容貌已经成熟起来,但经历了四年大学和两年兵役,三毛发现他依然是那个童心未泯的大男孩。

而且,他对她的爱,竟然真的一点也没有改变。

荷西邀请三毛一起乘帆船去地中海潜水,但三毛表示自己想去撒哈拉。

荷西于是在西属撒哈拉的一家磷矿厂找了份工作,安排好一切,邀请三毛过去。

1974 年,三毛与荷西在撒哈拉沙漠的一座小镇上登记结婚,荷西送的结婚礼物,是一副在沙漠中找到的骆驼头骨。

三毛热爱旅行,荷西就陪她旅行。荷西想要寻找化石,三毛就陪他开车进沙漠。

三毛与荷西

她将两人的日常生活,以及当地朋友的故事,写成了一篇篇文章,寄回台湾《联合报》发表。

天然去雕饰的文字,真挚朴素的情感,多彩离奇的故事,搭配浓郁的异域风情,很快吸引了台湾的读者。

于是三毛的读者们,渐渐了解到在遥远的撒哈拉沙漠里,有一对夫妻用废旧轮胎做沙发,把骆驼头骨摆在家里当装饰,尝试了沙漠环境里的特色文化。

他们买了车,开到很远的地方去潜水捕鱼,他们有一些有趣的邻居……

正当无数读者期待远方的三毛能多为他们带回来一些故事时,撒哈拉的局势变得不稳定。

摩洛哥与西班牙就撒哈拉的归属爆发了大规模游行和局部战役,三毛与荷西不得不告别撒哈拉,撤离到加纳利群岛居住。

三毛将这段时间的所见所闻,写成了《沙巴军曹》和《哭泣的骆驼》。

刚到加纳利,三毛因车祸受伤,荷西又还没有找到工作,两个人的经济十分拮据。

这时候,《联合报》的主编鼓励三毛将关于沙漠的文章成集出版,于是有了第一本书,《撒哈拉的故事》。

这本书很快大受欢迎。

几十年后,一批又一批的三毛读者,追寻书中的蛛丝马迹,找到了她在撒哈拉的房子和邻居。

他们向白发苍苍的老人求证昔日的故事,老人在肯定的同时,震惊于三毛在中国竟然有那样大的影响力。

1979 年 9 月 30 日,荷西在海底进行水下工程操作时意外死亡,年仅 28 岁。

得到消息的三毛无法相信,她马不停蹄赶去,直到见到荷西尸体才没办法继续欺骗自己。

她就此不吃不喝,一次又一次晕倒。若不是此时临近中秋节,三毛的父母正好陪在她的身旁,她可能不会活下去。

她抑制不住悲伤,每天带着鲜花来到墓园陪荷西说话,说到天黑后仍然迟迟不肯离去。

后来的三毛,随父母回到台北,又去到加纳利群岛,始终沉浸在悲伤之中。

这一次,是时间难以抚平的创伤。

三毛不断地回忆荷西,写着写着,写成了《梦里花落知多少》,可她仍然难以从阴霾中走出来。

后来的三毛,走遍了中、南美洲十二个国家,在台湾做了环岛演讲,在文化学院中文系担任副教授。

没有他,哪怕去了无数喜爱的地方,做了许多想做的事,她还是无法获得快乐。

她长期处于精神衰弱的状态,身体也被疾病困扰,直到 1991 年 1 月 4 日,死在医院病房内。

关于三毛的死,有许多猜测。有人猜她是自杀,有人认为她死于意外,也有人断定她被人谋杀。

但不管真相如何,那个闯荡过半个世界的流浪者,那个一举一动都与众不同的奇女子,确实永远离开了。

她留给世间的一段段关于流浪和爱情的传奇故事,若干年后,激励了无数年轻人走遍世界各地。

Saying:

我有三毛的全套书籍,还买了两个版本,然而,算起时间,我也有三四年没有重新阅读,怕是青春期时读过十几遍,又怕是阅读中让我回想起过去的事情,带来些哀伤的情绪。我在生活里,鲜与人提起三毛,因是阅读过她所有作品,对她的感情和对其他作家的感情有所不同,总认为这不该是我拿出来讨论的人,又因为……听见他人对三毛的片面理解和错误判断,我会忍不住生气。久而久之,她和她的作品成为我的私人情绪。新一期「女言」,是封尘所写的三毛,希望你们喜欢。另,「女言」实体书正在企划中,预计明年出版,期待你们支持和购买。

y 「简族」主编简浅

简族时刻

想要跟简浅一样写出数万人看的文章吗?

点击上方图片,查看由简浅亲自成立的「T-Plan」新媒体阅读写作社群的介绍详情:写作至少让我少奋斗 10 年,普通人通过写字赚钱的真事。

本社群主要为有意提升新媒体、写作、阅读、知识付费领域能力的学员提供专业知识和相应资源与人脉。现已有 200+ 优秀学员,期待你的加入。

- END -

本文版权归「简族」所有,如需转载,请返回公众号主页点击「合作联系」获取联系方式。

往期回顾

萧红后半生:我又何尝屈服于命运 | 女言

简族·青年精神图谱

为这篇文章点个赞吧