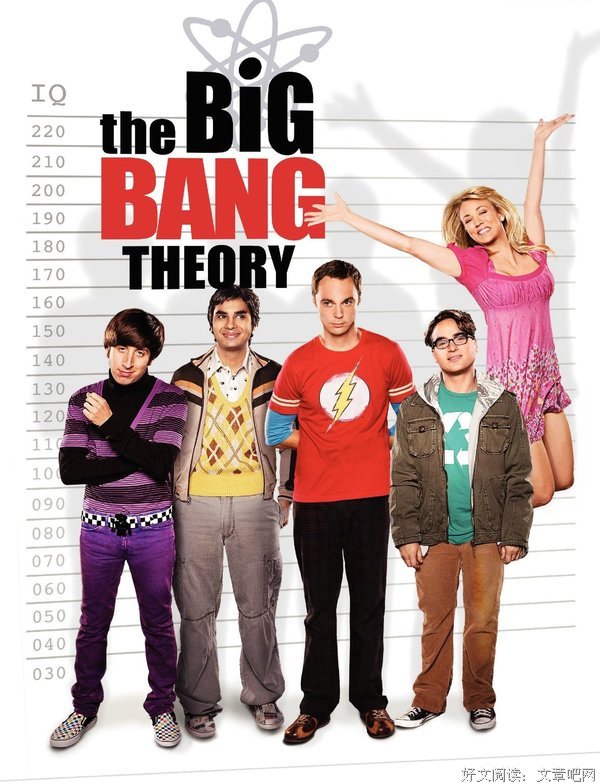

《生活大爆炸 第一季》是一部由詹姆斯·伯罗斯执导,吉姆·帕森斯 / 约翰尼·盖尔克奇 / 凯莉·库柯主演的一部喜剧类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《生活大爆炸 第一季》观后感(一):The Big Bang Theory Season 1

Dennis is a highly sought-after doctoral candidate.

It’s like looking into an obnoxious little mirror,isn’t it?

A tale of woe,perhaps?

Today,I went from being Wolfgang Amadeu Mozart to Antonio Salieri.

You don’t have so many friends that you can afford to start insulting them.

It’s what a rational person does when his entire life’s work is invalidated by a post-pubescent Asian wunderkind.

当他花了一辈子所完成的成果被一个刚过青春期的亚洲神童否决时,任何理性的人都会这么做的。

There’s no reason to feel uncomfortable just because we’ve seen each other;s faces and naked bodies contorted in the sweet agony of coitus.

没有任何理由只因为我们看过彼此在极度激动的快感下那扭曲的脸和裸体就感到有什么尴尬的。

This sandwich is an unmitigated disaster.

这三明治真是个彻底的失败品。

That failure clearly stands on its own.

这个失败是显而易见的。

In principle,you have a point.But as a practical matter,need I remind you that it takes experimental pharmaceuticals to simply enable you to speak to the opposite sex.

理论上,你说的没错。允许我提醒你以下,你都需要实验性药品才能让你更容易开口跟异性说话。

I am not saying that I should be the sole decider of who you mate with.

我不是说我要专横地决定你要和谁在一起。

We might as well stop.It’s a stalemate.

我们还是结束吧。打成平手。

He’s lactose intolerant.

他乳糖过敏的。

I did your horoscope.

我占卜过你的星座。

We have no overlapping areas of interest I’m aware of.

就我所知,我们没有什么共同语言。

alcohol-induced frivolity

What a lousy way to spend a birthday.

《生活大爆炸 第一季》观后感(二):关于罩杯尺寸的学术性研究——我发现我得了谢耳朵后遗症。。。。

估计,最近看BIG BANG太多了,大脑已经谢耳朵化,我发现现行的罩杯尺寸非常不严谨。

严格来说,现在的胸围的长度尺寸是不严谨的,最好的尺寸建立标准应该同时包含绝对数值以及相对数值(以男性对该尺寸胸围的实际感受,比如脉搏,心跳,呼吸次数作为基准值)通过加权,进行合并运算,计算出新的数值,称为实际胸围。

这个计量方式如果推广开来,以后胸围的计算方式就有3种:生理胸围(绝对数值) 心理胸围(以成年异性恋男性心理作为模型)以及实际胸围(将生理胸围和心理胸围通过加权进行合并运算)

比如32D和36E,以觉得长度来说,当然是36E更为傲人,但是由于32D的下围(32)要小于36E的下围(36),视觉的对比冲突更为强烈。

心理学胸围分类可以则可以用雄性博起的硬度作为分类标准,但是这个标准不太直观,特别对于没有JJ的女性而言,她们这辈子也搞不明白,“可耻地硬了,好硬,硬死了”有什么区别。那么我们用什么标准可以形象直观的表示男性的硬度呢?

黄瓜?黄瓜虽然是个不错的参照对象,但是对于男性,他们又没有黄瓜实际体验。

4B为最软,4H为最硬,4B,3B,2B,。。。。3H,4H以此类推,越来越硬。

我们还是拿32D,36E的例子为例,用心理胸围表示就是3H,2H,(假设HB为完全没反应,2B为很恶心,4B为非常恶心)

:我觉得我这篇文章如果扩展开来写成论文,可以拿诺贝尔生理学奖啊~~

《生活大爆炸 第一季》观后感(三):讲述天才理工科宅男们自己的故事

老觉得情景剧这样的固定棚内小场景让我觉得憋闷,室内灯光也不如自然光看着舒服,反正就是透着股假。

如果不是看到花花推荐,我肯定不会去看The Big Bang Theory,这也算我迄今唯一看完一季的情景剧。

这绝对是一部值得隆重推荐,特别是向广大的理工科男女,尤其是理工科宅男宅女推荐的美剧。基本上它讲述了在类似MIT之类的地方做研究的四个物理男以及一个美女邻居发生的搞笑故事。对白写得相当搞笑精彩,充满智慧的光彩,如果你是理科生或者星际爱好者之类的,你估计会找到不少共鸣。

最爱Sheldon,事实上,看这部剧的估计人人都爱sheldon,他是IQ天才(据说187),EQ白痴,两个博士学位一个硕士学位,不爱男也不爱女,一心得诺贝尔物理学奖。11岁上大学,15岁成为客座教授,天才型少年,但相对的,极其自大,言语尖酸刻薄但不可否认的犀利,兼有各种怪癖神经质和强迫症(例如半夜潜入邻居家帮忙收拾东西),最显著特点是话痨,善用各种貌似严密的逻辑以及佐证特别是物理学的来与人反驳争辩……反正和广大地球人比,这哥们的精神世界和脑回路绝对更靠近那美克星。and 那演员演的棒极了。我觉得他就是憨豆先生和武林外传里秀才的合体。

除了Sheldon,Howard也蛮出彩的。他和Sheldon相反,后者是性绝缘,他是性饥渴,极其爱泡妞,自以为是情圣,号称会六国语言,嗜好用各国语言说些肉麻兮兮莎士比亚体的花言巧语勾搭美女。外型也很喜感,整天穿紧身衣,远看就是个顶着马桶盖头的豆芽菜。

另一个配角是一个没办法和女性正常对话的印度男。他的印度老爸老妈真搞笑。

呃,主角还有一个Leonard,他和sheldon住一起,也是个物理博士男。他是里面最正常的一个,除了行为举止有点gay(不过性向是正常地),却turn out to be最没人fan的角色。事实证明geek或者nerd比较受欢迎,正常人类太无趣了。哈哈。

金发美女Penny挺可爱,挺善良的。不过大多数时候她就是个药引子。

and,还有一个每次都惊鸿一瞥的女博士leslie。虽然打扮大妈,智商却超级高,可以随手帮sheldon改写在黑板上的错误方程,每次Leonard去实验室都看到她在用试验器具加热泡面或者弄碎香蕉拌麦片。做事干脆,喜欢跳过细枝末节直奔主题,sex观念也够开放前卫。总之就是信奉简单粗暴直接的处世哲学。帅。

总之,倾情推荐。

《生活大爆炸 第一季》观后感(四):捧腹大笑还是捧胸大笑

看《生活大爆炸》,捧腹大笑。

heldon认为这是谬误。若你是女生,应捧胸大笑。捧腹是对女性生理形态特征的极端误判。捧胸,才是对女性动人曲线的客观肯定。使用捧腹还是捧胸,不仅是词汇选择,更体现笔者内心对女性社会地位认知判断的差异。

另外,有捧腹资本者,多为机关干部企业领导。捧腹大笑,流露着对权力和财富的谄媚逢迎,小人脸奴才相,此一词尽显。

我是男的,没有肚子,所以。

看《生活大爆炸》,我那个啥,我就大笑。

关于《生活大爆炸》,不得不钦佩编剧的能力。这部以“物理天才”为背景的情景剧,从头到尾就是一科学大讲堂。信息含量直逼国家地理,科学深度超过海尔兄弟。在台词里出现频次最高的词汇除了爱和性,还有量子力学和熵,太空堡垒和星际迷航,陈家鸡柳和耐受乳糖。。。

看其他美剧时候,总喜欢把字幕遮住。看《生活大爆炸》我彻底放弃,孱弱的智商,经常跟不上这字幕里科学信息的滚动速度。点空格键,想一会,再想一会,哈哈。捧腹大笑。

对不起,我大笑。

当然,片子也有不尽人意之处,最突出的便是关于普通话的情节。第一、第二季里有几帧中国人说汉语的画面。但是香蕉人们蹩脚的普通话,着实煞风景。如果这些人参加中国的普通话等级考试,充气量也就三丙,这还不排除在考试过程中猫腻嫌疑。

heldon,科学的布道者,除了朝鲜神童和看大门的苏联物理学家。他是片中智商最高的人物——187,多奥巴马将近六十,超阿甘一百开外。能量分布不均、信息流通不畅、熵值错乱的面部结构;无解时候的便秘表情,整齐划一的床上铺盖,这些无理物理严肃搞笑的原因,帮助Sheldon成为《生活大爆炸》里人气最高的角色。有人说sheldon属于话多不招人烦,无语也讨人喜欢的类型。但是,sheldon话太多的时候,我烦他。

enny,第一眼美女。The Cheesecake Factory的服务员。智商情商均正常,但在本片中,她的智商明显偏低,情商却相形甚高。Penny,第二眼美女。一个比《老友记》joey还失败一光年的演员,追求梦想和爱情。到目前,爱情渐渐显现,梦想还比较远。Penny,怎么看都是美女。脱口而出的薛定谔试验,这个金发美女的语言发生着不经意的变化。

Leonard ,片中唯一情商正常的“科学天才”, 五短身材,诚恳真挚,善良豁达。能和sheldon同处一室,已然不是俗人能办到的。当然,作为男女一号,Leonard和penny的爱情也是片中的一大期待。

Howard, 猥琐男。工程学硕士,学历最低的的主角。形象差,泡妞差,人品差,运气差。无疑,尽管与魔术中锋霍华德同名,他确实片中最衰的人物。

Raj,印度男。他具有非常强的社交障碍——不能和女人说话(喝酒和服特效药的状态下除外)。但在平时这小伙子的话并不少,一口地道的印度味道。Raj还曾上时代周刊,只是他找了个陌生人炫耀,发现对方确是《好汉两个半》里的好汉。

顷刻,便看完了前两季。四个物理猛男在北极开采,一个美人尤物在加州等待,许多观众翘首第三季到来。

《生活大爆炸 第一季》观后感(五):非常棒的一部美剧

近年来最流行的美剧可能《friends》是相当具有代表性,相当经典的。而在经历了十年的历程之后,《friends》这部大戏终于拉上了帷幕。而之后又有了《lost》《urgly petty》《CSi》《desperated housewives》等等美剧,当然不能忘记提及一下最流行最火爆的《prison break》。简直让人如痴入迷啊,虽然后两部貌似很多人都有诟病。

然而半年前发现的《the big bang theory》可以说是美剧当中最新鲜的一部。它完全突破了美剧的传统题材,把人物对象指向了大众所不为熟知的科学家或者说技术人员等等(Howard我认为是技术人员吧,虽然他的技术很高超,在地球上修理太空上的东西)尤其是谢尔顿,是一个特别maverick的人物。由他引发的笑话也不计其数。

他的智商很高,但他却不擅长理解普通民众的思维,这个很奇怪。我相信这不是简单的虚构,搞科研的人都是有点神经兮兮,再加上谢尔顿此人本身就有点神经兮兮的,两者相加就更为严重了。他很擅长去挑一些刺,尽管有些错误我们在日常生活中已经习以为常见怪不怪了。我在第十七集中发现的最有意思的一个细节是他指出penny的一个错误:light year是一个距离单位而不是时间单位。在中国人中,貌似有很多很多的人会犯penny这样的错误,啊,又是一个离我们多少多少光年的时代,貌似加了一个“光”就可以比单单一个“ 年”字更加能够强调时间的久远。很好笑哎。当然可能这点上美国普通人和中国普通人都一样,都不会太刻意的去指出这个错误。但是谢尔顿比较另类,仿佛眼里揉不进沙子似的。我感觉自己也有谢尔顿同样的毛病,特别喜欢吹毛求疵,咬文嚼字。不希望看到任何不严谨的地方。甚至我认为是一种强迫症的表现。

lenord其实没有太突出的个性。我不知道是角色问题还是演员问题,但演员自身应该表现的还中规中矩吧。

howard是个大色狼。没想到penny对其也不喜欢。。其实中国人有不少男人也和他一样的。。。饥渴男。

raj绝对是一个特例分子了。清醒的时候居然不能够和美女说话。不知道到底是民族特色还是怎么的。也是蛮好玩的。

《生活大爆炸 第一季》观后感(六):我也爆炸了

以我二十多年的生活经历保证,我从没有像今天这样,花了整整一天的时间看一部电视剧,直到在凌晨一点的时候把第十七集结束。

我承认,开始我没有刻意地找这个来看,只是为了让吃饭时间变得比较不无聊。我也承认,前几集我并没有觉得这个有多吸引人,因为我不太能跟得上那帮天才的思维运行速度和跳跃距离,还有那些饶舌的专业术语。但不得不说后来确实被完全吸引住了,那群天才真是宇宙无敌超级可爱!开始觉得那个Sheldon最好玩,因为一本正经的表情滔滔不绝的奇怪逻辑,以及难以理解的怪癖,完全符合我对无厘头的理解,越到后面就越觉得这个家伙自负,自私,还有其他什么贬义形容词之类的,或许有人有兴趣从他的超高智商和孤独又不平常的童年来探究这种性格的来源,这绝对在我的能力之外。但总的来说,不是个讨厌的人。然后是leonard,跟之前的Sheldon相比,这是个很厚道的人,在那四个不谙世事的天才中间,他是个最懂事的,至少他会在某些时候说合适的话缓解尴尬,但他始终还是像个孩子一样,跟他的三个伙伴保持了高度的一致。他对penny的暗恋让人感动,即使有时候他的表达笨拙而可笑。Howard,那个不停勾引辣妹的犹太人,开头是很讨厌他的,但后来发现习惯就好习惯就好,再看到他猥琐的表现也只是觉得挺可爱的。最后,Rajesh,那个社交障碍的印度人,对着女人就说不出话的家伙,总是憨憨的表情,谁知道他傻傻的脸下面是翻飞的思维运动。这或许是最看不出来是天才的天才,只是有一点小小的问题而已对吧。penny,我没有把她算在这四人之中,因为她根本就不是那一类人,她从来听不懂他们那些深奥的理论,听不懂他们的笑话,这让我想起曾经跟同学讨论过的和某某某不是一类人的话题,交流困难真的不好受。我也不是天才,大多数人都不是天才,所以penny在剧中的角色就像是我们的替身,她很平常,智商跟大多数人一样,经历跟大多数人一样,有一般人都有的生活常识,和周围的人相处良好,很幸运的是,在遇到那群不平常的天才之后,她也能和他们友好相处,并且发展出良好的友情。其实,我觉得penny虽然总是遇人不淑,但在与那四个智商超高,情商超低的天才相处的时候,她担任的却是个家长的角色。我就是觉得那四个人就是四个孩子,不懂得人情事故,对某些电影有异常的癖好,乐衷于某些游戏,收集了一大堆玩具,包括意外买下的时间机器。他们似乎从十几岁之后就没有再长大过,他们活在他们的那个世界里,只有彼此能互相理解,直到有一天,一个美女硬生生闯进了他们的世界,引用一句说得很多的话,一切都不一样了。。。但是就像有一集中penny跟leonard说的……我忘了说什么,大概就是你怎么怎么样,所以你才是你……之类的当时我就觉得这句话太有理了,就是有那些怪癖那些七七八八听得我头昏脑胀的理论所以我才会看了一天吧。所以,总的来说,我喜欢那里面的所有人。

哎我真的是爆炸了,平常不会在凌晨两点的时候还没有睡觉还在打字,至少也是因为看到特别吸引人的电影才会两眼发光像黄鼠狼。我在想明天去哪儿找第二季看。

还有,我特别喜欢那个片头曲,每次听都会情不自禁跟着节奏摇啊摇。

好吧,第一次写这样的评论,原谅我,是有点不太正常了。老天保佑。

《生活大爆炸 第一季》观后感(七):Geek当道

OK,首先,什么是geek?简单的说……一群怪人,包括书呆子、宅男女们和电脑玩家等。和传统意义上的怪人最大的不同是他们往往智力超群,善于钻研但不懂与人交往。代表人物包括《Friends》里的Ross,又或是《Criminal Minds》中的Reid。随着网络的日益无所不能化,Geek的群体也越来越壮大起来,直到有一天,CBS和BBC的老板都决定搞一部关于他们的故事。于是我们就有了《The Big Bang Theory》和《The IT Crowd》。

《The Big Bang Theory》是4个年轻……或者说年幼的天才科学家和一个漂亮的女邻居之间的故事。故事中最大的亮点就是这个想做演员的漂亮MM和那几个小伙子之间的对手戏。记得曾经看到过一个关于男女性格倾向的测试这样写道:得分低于30的男性和得分高于180分的女性之间唯一的共同点就是生活在地球上。觉得用来形容剧中人的关系很是适合。你可以感觉到那种截然不同的思维方式碰撞在一起所产生的闪亮火花。或是把一颗硬糖扔进可乐中后那喷涌而出的泡沫般的笑料。这部剧自去年开播以来就一路走高,直到上周达到了该剧最高收视——1270万观众。Plus,这剧集的片头MV做的非常之赞,音乐动听,画面配合完美。

《The IT Crowd》的背景设定则要简单一些,讲的是一个大型企业的IT部门,两个Geek加上一个也不怎么正常的女经理,就组成了该剧的主演阵容。接下来就像所有的英剧一样,各种稀奇古怪的故事就在他们身上发展开来,而作为观众你就可以开始……笑了。看看第一集里他T恤上写的东西吧:RTFM*,你就该猜到接下来的事情会有多荒诞的。

这两部剧集我差不多是同时开始追看,也因此有机会再次对英美两地的剧集做一个比较。相对来说呢,IT Crowd的故事各自独立成章,每一集都编的十分精细,处处充满着戏剧化的效果,让你可以从第一秒一直爆笑到最后一帧画面,但各个人物之间的关系却停滞不前。相对于连续剧而言,或者称之为系列剧更为贴切。这也很符合英剧编剧一直以来的习惯,把每一集都当作一部舞台剧一样去写,华美而无暇。反之Big Bang的故事就没有那么饱满了。但它的优势在于那种一点点发展的人物关系,还有相比IT而言更加贴近生活的表现形式,让你不知不觉间就感觉成为了剧中的一份子,开始为主角的喜怒哀乐而感到关心。其实对于这点我总怀疑美国编剧是不是来中国或是韩国取经过……大家都知道,相对美剧那种快餐式地拍摄模式而言,我是更欣赏英剧的,但这次我却没能在这两部剧中找出胜者来……或者我还是更喜欢Big Bang一些的。

总之呢,如果你是一个美剧迷,那我猜你多少还是有一点宅的魂的。那么有空时不妨找来这两部剧一看,带着点自嘲,乐呵乐呵。

《生活大爆炸 第一季》观后感(八):To Sheldon

How can I describe you? 瘦瘦高高的身材,用Penny的话说有些像螳螂,长的也并不出色,一开始我并没有注意到你呢,你和Lenard一起出现,一高一矮,一胖一瘦,我只注意到了这种对比带来的喜剧效果。Lenard总站在前面,他的情商和你比起来还算比较高吧,还可以和人正常的交流,虽然也常有出糗的时候,而你总是不知所措的站在他身后,沉默或是不合时宜的插两句话,让人哭笑不得。后来Howard和Raj出现了,一个犹太人,一个印度人,印度人我承认是有些偏见的,可能是在英国时受了周围人的影响,所以虽然Raj长的最帅,最符合亚洲人的审美标准,我对他还是没有兴趣。Howard的发型让我想起上世纪六十年代的Beatles乐队,一张典型的犹太人的脸,同样的Clumsy,虽然他显得最油嘴滑舌,总是竭力卖弄他的自以为娴熟的社交技巧,屡战屡败,却毫不气馁。我虽欣赏他积极乐观的精神,但他总让我想起戏剧里的小丑,很遗憾不是我喜欢的类型。

都说不喜欢女人的男人反而对女人有致命的吸引力,这也许是你吸引我的第一个原因吧。有人说你是Gay,我不得不说他们是小人之心。他们这样的俗人怎能理解你的纯洁和天真?在你的眼中,没有男人女人的分别,只有朋友和非朋友的差异,就连朋友的数目也是固定的,只能是四个,这是你能把握的人际关系的最大限额,所以当结交了一个新朋友时,你必须想办法去掉一个旧的来维持平衡。Fair enough, isn’t it? 我也喜欢你带点完美主义倾向的对整洁和秩序的迷恋。一周七天每天固定的食谱,固定的工作,固定的娱乐,不能忍受Penny房间的混乱,以至于夜晚潜入Penny家把一切收拾停当后才能回去安然入睡。我也喜欢你永远是一种风格的打扮,长袖T恤外面套一件不同颜色的短袖T恤,适合极了你,颜色的搭配也很养眼,还有T恤上的图案,超人,闪电侠,都是你喜欢的卡通人物。你是天才中的天才,你186的智商让其他几人甘拜下风,而你近乎零的情商也让周围的人几近崩溃,还好他们都有着宽厚的胸怀和善良的心。

亲爱的Sheldon,我如此的喜欢你,也愿意让你打扫我的房间,愿意穿和你一样的T恤,我自认比Penny聪明,比Lenard可爱,比Howard谦虚,比Raj风趣,我愿意冒着被逼疯的巨大风险,和你做朋友,不知你意下如何?

《生活大爆炸 第一季》观后感(九):叨一下TBBT

从去年的某月开始至此刻,我马不停蹄地把《The Big Bang Theory》看到第五季的最新一集,外带重复看了第二次的前四季,准确地算了下,我一共看了(17+23+23+24)*2+14=188集。虽然期间还有171集的《Two and a haft men》和97集的《Gossip Girl》,以及更早之前的追到遗忘了剧情的145集的《Desperate Housewives》,但是,TBBT给我留下的无数次脑袋空白的爆笑始终深刻得无法取代。

除了影视界的奖项balabala…这部剧集的制作人以其做出的科普贡献而成为加拿大皇家科学院的荣誉会员。好吧,我承认我这个彻头彻尾的文科生是其科普努力下的迷茫的受益者之一。

我有幸听说了以下我原以为一辈子都不会听说的……东西。用“东西”来形容,是因为每一集里的每一个概念,我都始终地迷失方向,找不到东西。

比如,当Penny对Leonard的表白感到犹豫时,Sheldon给了Penny“一只”薛定谔猫作为开导。即,将一只猫关在装有少量镭和氰化物的密闭容器里。镭的衰变存在几率,从量子力学的角度看,猫处于“既死又生”的状态。当然,这和常识相违背,那只猫究竟死了还是活着,终究还是需要打开箱子观察了才能知道。于是,Penny和Leonard在一起了。

比如,在万圣节舞会上,大家都化装成各类人物,只有Sheldon穿成了多普勒效应。即,物体辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化。可惜大家都没能理解和欣赏这么一个装扮成一种物理原理的科学家。

比如,有经典条件反射(又称巴甫洛夫条件反射),即,指经典条件反射一个刺激和另一个带有奖赏或惩罚的无条件刺激多次联结,可使个体学会在单独呈现该一刺激时,也能引发类似无条件反应的条件反应。由此,Sheldon通过奖励Penny巧克力,以帮助其形成他所认为的良好的行为习惯。

还有,Sheldon报复Kripke的那一幕让我们见识了化学的力量:碘化钾遇到双氧水会发生氧化还原反应,其实碘化钾只是催化双氧水,使双氧水分解成水和氧气。由于是放热反应,大量的热量无法及时散掉,并且生成氧气,所以冒出了很烫的泡沫,泡沫显黄色是因为碘元素的存在,但是泡沫的保温性级差,所以变成泡沫后,热量马上就散掉了。教授们虽然不会被烫到,但是被源源不断的黄色泡沫洒了一身。

这些让人摸不着头脑的科学,却让我忍不住假装认真地去百度和维基,因为它存在于四个nerd的生活中,如真理般坚贞严谨,又如自嘲般滑稽俏皮。还有Star Trek、Star Wars、Doctor Who、Rock-Paper-Scissors-Lizard-Spock、克林贡语……这些高智商的宅元素,让他们自足地活在自己的世界里,百毒不侵。

充满异国风情的Raj,满口搞怪的印度英语,可惜遇到女人就自闭,只能和iPhone 4S里的siri 调情。最让人心痒的是他和Howard莫名的那份基情暗涌。

Howard是四个主角中唯一一个没有PHD学位的科学家,不能不承认他用蹩脚的六门外语和在火星上开车的诱惑来讨好女人,实在饥渴和猥琐得太明显。

最喜欢Penny有点痞气的表情,直接而爽快。她的异性情缘经过Sheldon的计算,比《Gossip》还复杂,所以在四个科学怪人堆里起了很好的平衡作用,虽然我不知道这是物理上、化学上还是社会学的上作用。

Leonard应该是四个科学家中IQ和EQ差值最小的一个。能够在一个极品神经科学家妈妈的刺激下正常成长,倒算是一个奇迹。于是,这个极度缺乏母爱的男人黏上了有恋父情节的Penny,虽百般打击亦义无反顾,也算情理之中。磨砺了那么好的脾性,自然成为Sheldon同居舍友的不二人选。好吧,其实我内心深处无限同情这可怜的娃。

最后就是Sheldon了,率真可爱,一本正经,风情无限啊!1米88的身高属性,完美主义附赠洁癖,外带强迫症,包装一个硕士学位两个博士学位。每周固定菜单、固定洗衣夜、固定外出吃中国菜必须四个人、固定敲门必须敲三下……严密而深刻的逻辑给人无限的安全感。遇上神经生物学家Amy,继而Sheldon的那句 “She's a girl,she's a friend,but not a girlfriend”被攻克后,Shamy成为全宇宙最极品的组合。最神奇的是,扮演Sheldon的Jim爱的是男人,并且已经和男友幸福结婚了,这让人莫名地感到遗憾而又庆幸。Sheldon是完美到底了。

alabala了那么多,其实我想说这是一部有意义的剧集。除了加拿大皇家科学院说的科普贡献;除了网友说的,通过电脑发送信号到卫星,然后让信号经过长途跋涉后传送回来,控制电灯的开关,只是为了证明“Because we can”的科学精神;除了强大的宅文化的传播……我想,TBBT和Sheldon带给我的是最迷茫时的松快。其实TBBT里大部分的台词我都没有看明白,却让我知道,这世界上再科学不虚、再逻辑明晰的东西,我还是可以理所当然地以为深奥而不明白。想不通的时候,能够脑袋白茫茫地一笑置之,便是最好的人生。以上有些牵强,仅资善于纠结而且有点nerd的自己自娱自勉自省自强。

《生活大爆炸 第一季》观后感(十):S1EP17 薛定谔的猫

什么是薛定谔猫?这要从头说起。薛定谔(E.Schr dinger ,1887—1961)是奥地利著名物理学家、量子力学的创始人之一,曾获1933年诺贝尔物理学奖,薛定谔猫是他在1935年提出的关于量子力学的一个佯谬[2]。这些年来许多物理学家绞尽脑汁,试图解开这个佯谬。直到最近经过一系列精巧的实验,这个问题才逐渐有了眉目。2000年7月,《自然》报道了最新的实验结果。

量子力学是描述原子、电子等微观粒子的理论,它所揭示的微观规律与日常生活中看到的宏观规律很不一样。处于所谓“叠加态”的微观粒子之状态是不确定的。例如,电子可以同时位于几个不同的地点,直到被观察测量(观测)时,才在某处出现。这种事如果发生在宏观世界的日常生活中,就好比:我在家中何处是不确定的,你看我一眼,我就突然现身于某处——客厅、餐厅、厨房、书房或卧室都有可能;在你看我之前,我像云雾般隐身在家中,穿墙透壁到处游荡。这种“魔术”别说常人认为荒谬,物理学家如薛定谔也想不通。于是薛定谔就编出了这个佯谬,以引起注意。果不其然!物理学家争论至今。

薛定谔猫佯谬是一个设计巧妙的理想实验:将一只猫关在箱子里,箱内还置有一小块铀、一个盛有毒气的玻璃瓶,以及一套受检测器控制的、由锤子构成的执行机构。铀是不稳定的元素,衰变时放出射线触发检测器,驱动锤子击碎玻璃瓶,释放出毒气将猫毒死。铀未衰变前,毒气未放出,猫是活的。铀原子在何时衰变是不确定的,所以它处于叠加态。薛定谔挖苦说:在箱子未打开进行观测前,按照量子力学的解释,箱中之猫处于“死-活叠加态”——既死了又活着!要等有人打开箱子看一眼才能决定猫的生死。这个理想实验的巧妙之处,在于通过“检测器-锤子-毒药瓶”这条因果链,似乎将铀原子的“衰变-未衰变叠加态”与猫的“死-活叠加态”联系在一起,使量子力学的微观不确定性变为宏观不确定性;微观的混沌变为宏观的荒谬——猫要么死了,要么活着,两者必居其一,不可能同时既死又活!难怪英国著名科学家霍金听到薛定谔猫佯谬时说:“我去拿枪来把猫打死!”

薛定谔猫佯谬实际上提出了一个十分重要的问题:什么是量子力学的观测?观察或测量都与人的主观有关,而人在箱外,所以必须打开箱子才能决定猫的死活。谁都知道箱中猫的死活是由铀的衰变决定的——衰变前猫是活的,衰变后猫就死了,这与是否有人打开箱子进行观察毫不相干。所以毛病出在观测的主观性上,应该朝这个方向寻根究底。

微观的观测与宏观的观测有所不同。宏观的观测对被观测对象没有什么影响。俗话说:“看一眼总行吧。”意思是对所看之物并无影响,用不着担心。微观的观测对被观测对象有影响,会引起变化。以观测电子为例,要用光照才能看见,光的最小单位光子的能量虽小但不是零,光子照到被观测的电子上,对电子的影响很大。所以,在微观世界中看一眼也会惹祸!

量子力学认为,观测的结果使得被观测对象的状态改变了:一个确定态从原先不确定的叠加态中蹦了出来。再追究下去,观测无非是观测手段(如光子)与被观测对象(如电子)之间的一种相互作用,这种相互作用并不一定与观测者联系起来,后者可以用检测器之类的仪器代替。经过几十年的探索,物理学家终于认识到:在由叠加态到确定态的转变中,观测曾经扮演的角色应该以相互作用来代替,这样不仅更普遍而且更客观。具体到薛定谔猫佯谬,就能将人的主观因素完全排除——猫的死活不是由人开箱看猫一眼所决定的。

但是,箱中猫的“死-活叠加态”究竟是怎么一回事呢

物理学是实验科学,一切要由实验来判定。较早的一批关于“薛定谔猫”的实验[3,4]是将处于叠加态的单个原子或分子从周围环境中孤立起来,然后以可控制的方法使之相互作用,以观察其变化。结果发现,关键在于环境的相互作用,它导致原先的量子叠加态转变为经典的确定态。但是将这些实验对象当作薛定谔猫是一种极度的简化,单个原子或分子与薛定谔猫相去何止十万八千里。

这次《自然》报道的实验[5]与上述那些实验不同。纽约州立大学石溪分校弗里德曼(J. R. Friedman)等人拿来做实验的“薛定谔猫”不是单个粒子,而是在接近绝对零度的超导体环形电路中由几十亿对电子构成的超导流。实验证明,这种由大量粒子构成的宏观量子系统也可以处于叠加态——相当于薛定谔猫的“死-活叠加态”。几十亿对电子构成的超导流当然还不能与几亿亿亿个原子构成的猫相比,但较之单个原子分子毕竟前进了一大步。所以有人惊呼:“薛定谔猫变胖了!”

下一步是否拿一只真的猫来做实验呢?不可能!首先是无法将之与周围环境隔离——置于真空中的猫马上会死掉。其次,与接近绝对零度的超导流不同,常温下的猫根本不是宏观量子系统,何来叠加态?而且也没有必要做这样的实验,物理学家根据现有的实验结果,对薛定谔猫为什么不可能有“死-活叠加态”已能作出符合量子力学的解释。

读者会说:“不就是一只假想的猫吗,让霍金开枪打死不就完了。”事情并非那么简单,否则许多物理学大师就不会那么孜孜以求了。薛定谔猫佯谬衍生出更深刻的问题:大量原子、分子所构成的生物与这些微观粒子遵从的量子力学规律之间的关系究竟是什么?这不仅是重要的理论问题,而且具有实际意义。例如,自我意识的机制至今仍然是未解之谜,有人认为可能与量子力学或者更深层次的微观规律有关。再如思维过程中的“顿悟”,会不会与前述之“一个确定态就从原先不确定的叠加态中蹦了出来”有关呢?可能有关的还有:生命的起源、物种的变异、光合作用的机制……如此等等。总之,生命的秘密和思维的奥妙不可能与量子力学的规律无关。这就难怪薛定谔后来转而对生命科学很感兴趣了。1946年他写出了著名的《生命是什么》一书,提出了一些很有创见的观点。遗憾的是,在他有生之年,那可怜的箱中之猫依然生死不明。