《归国》是一部由鸭下信一执导,小栗旬 / 塚本高史 / 向井理主演的一部剧情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《归国》影评(一):富贵病

《归国》基本上也是穿越题材吧。作为牵涉二战主旨的影片,可以说并无太多特别之处。事实上,除了50-60年代,日本鲜有对那场战争对其他交战国影响(也许美国除外吧)的挖掘。除了少数极端的“招魂”题材,一般都停留在对本国惨痛灾难的复述上。本片虽亦有涉及,但却并非全部。相反,本片将主线和高潮都贡献给了对战后,尤其是当代日本的反思中。过去不能想象的发达社会中,年轻人逐渐失去理想,中年人则抛弃了最为宝贵的情感。当然,这些都是老生常谈。甚至可以说,这是成功国家才会有资格“享用”的富贵病。面对物质充沛,选择多元的多元社会,要求年轻人再整齐划一的喊口号反而才不正常。70年代所谓“跨掉的一代”,今天不在欧美日台都成了中流砥柱?所谓“跨掉”,不过老朽之言罢了。至于中年人的物质主义,这同样是与他们作为社会生产中坚的角色分不开。当然让人感叹,但也没什么好大惊小怪。更何况,当年的金,今天的刘,不也是中年人吗?

《归国》影评(二):不忘初衷,心存羞恥。

第一天,也是晚上看的,關了電視關了電燈,窩在被窩裡,沒過幾分鐘又打開電視打開電燈。我承認我膚淺又膽小。最后一班列車,英靈,暗暗的色調。。。只是慢慢的慢慢的,進入了狀態,看到最后,眼角竟有點濕潤。

第二天,忍不住又看了一遍。每一個人,給的篇幅並不多,可是卻絲絲入扣。

最溫情的莫過於大提琴与鋼琴的愛情。65年,他,依舊年輕,只是已經去了另外一個世界;她,青絲變白髮,親眼見證着日本的變化,自己卻從未改變。抱著他最后的情書,日復一日,活著,思念著,等待著。終於在燈枯油盡之前等到了他,那個把一輩子都規划給了他的男人。“天亮就得走”,“再見”。等了那麽多年,只為這最后一面。

美蘇學院的似乎就沒有那麽幸運,最后一封情書,被檢閱官無情的撕毀。唯一的鏡頭是那幅裸畫后她哭著喊夠了夠了。她愛他,理解他,支持他,只是,戰爭只給了他們三天的婚期,而後天人永隔。時隔65年,她已無跡可尋,那些年,她可曾恨過他?已無從得知,只是,癡情了一輩子的少尉從心底裡原諒了撕毀他的情書他的人性的檢察官。他們,都是戰爭的犧牲品不是嘛?

最深入人心的莫過於北野武了,有他的地方,總是那麽乾脆而又發人深省。多麽美麗的女子,亦是為了愛情,一夜溫情,就那麽改變了自己所有的生活軌跡。一個人,生孩子,養孩子。從一個熱情洋溢,肌膚吹彈可破的小女孩變成了一個躺在病床上不會動彈,只靠著機器維持生命老太太。可是比這一切更可悲的應該是他含辛茹苦養大的孩子,就那麽在功成名就之後把她拋之腦後,在得之她死了之後不是傷心竟是一種解脫,肩上的重擔終於放下了。每一個人看到這裡都會憤怒吧,北野武用他一貫的風格,一刀斃命。然後在那裡絮絮叨叨自己漂浮在海上的六天。當最后的最后,健一說他她最初的時候只是想讓母親過的更好,只是不知道哪裡出了錯的時候,北野武打了他,打的那麽理所當然。心,就在這一個個的動作間,一句句的對白間,漏掉了那麽多拍。

當我們還小的時候,是不是都默默的想過,等我們長大了要很努力的讓父母過的更好?可是,當我們真的一點點長大一點點走像社會的時候,是不是和健一一樣,不知道哪裡出來錯,卻再無力去顧及自己的父母?雖然不至於那麽極端,卻有了更多的比父母重要的重要的事情。

貧幸,貧窮的貧,幸福的幸。這個爺爺輩自己造出來的詞,已經離這個社會越來越遠,越來越遠。。。

當我們死去,當人們遺忘我們,我們可能就真的死了。可是,活著的就肯定幸福嘛?那為了逃避戰爭裝病的上司活到102嵗的時候是多麽希望自己能死去阿?

生,死,貧,富。都与幸福無關。

只願在生活的軌跡里,不忘初衷,心存羞恥。

《归国》影评(三):归国,归何处?

几个月前看了这部而影,但是当时比较忙,没空写影评,今天又想了起来,觉得这部电影还是很有些值得评说之处。

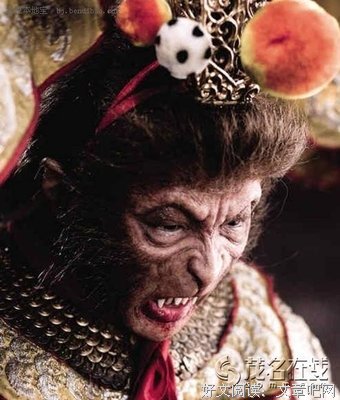

影片的主人公们,是现在在世界上声名狼藉的日本旧军人,大约日本人也知道,他们当年皇军的名声早就臭大街了,这群鬼魂主人公们坐神秘列车来到东京的时候,也只能是在半夜。他们听说日本在战后建成了世界上第二发达的国家,倒也很欣慰。去看看战后日本的新面貌吧!

的确,高楼大厦,鳞次栉比,想找点当年的遗迹都不好找了。而新的和平日本,也不像这帮老兵想的那样好。年轻人唱着“老家伙不要管我们,吃白饭有什么不好”的RAP,这简直和他们当年受的武士道教育完全不是一回事儿:大家也不向天皇表忠心了,居然觉得啥也不干也很好,世道变了啊……

有的人看到了当年的画作,有的人听到了当年弹奏的曲子,这些东西,都被战争给打断了,战后的亲人,享受着和平带来的好处,也看到了社会滑向了另一个极端——人们变得冷漠,自私,不负责任。高泽当年的妻子感慨孩子们不会唱歌了,只会玩手机;大宫的妹妹死了,她儿子只是发短信:“一个包袱放下了。”就如这群鬼魂的队长所言:“人们偷懒了,不知道贫穷中也有幸福,这叫‘贫幸’。”

但是,也诚然有让人高兴的地方,大宫上等兵一时激愤,“越界”杀了自己的外甥,队长感慨道,“能为一个人死了而吵吵闹闹,还是很好的,比我们当年几十万人死了都没人关心好。”好歹,人的生命不再如草芥了,这的确是极大的进步啊。

人为什么变了?

就像那个被大宫捅死的金融专家所言:“一开始我不是这样,我想好好供养妈妈,但是,后来,我发现我不能不工作,就把她忘了。”这也是他变成鬼魂后被打嘴巴的原因:人们不愿意面对痛苦了。归根结底,还是文明社会出了问题,人被物化了,以至于孩子们都不再享受唱歌的快乐,只是玩手机。当年这些被驱赶上战场上的军人们珍惜的东西,到了后人这里,反倒变得没啥意义了,这就是文明病:人们过度关心自己,而忘了别人和过去。

对于这帮旧日本军人而言,新日本不像他们想象的那样美好,甚至让人生气。但是,和平的确是美好的,人的生命也的确是美好的,不能随随便便就让谁去送死了,福岛危机之前,有个日本青年接受采访时候,被问及是否愿意为了国家去死的时候,他答道:“让人去死的国家,还是灭亡好了。”诚然,人生命的意义被高度重视起来了。

这部电影是2010年拍摄的,从今年的福岛危机里,我们可以看到文明病的种种后果,这部片子,倒真像是谶言啊。作为日本的邻国,我们也有过日本昭和时代那种既疯狂又质朴的时代,而如今的文明病,也不亚于他们,更有各种旧时代的余毒未尽,我想,我们更应该从这部片子里面想到些什么。

那是挺久以前。

电视台在播山口百惠和三浦友和的电影作品系列报道。说到《绝唱》那一部,旁白絮絮叨叨地念这是一部凄美的爱情故事,跳过几段,突然就有三浦友和独自吟唱情歌的镜头,他那时年轻,英俊清瘦,情歌也唱得悠扬悲戚。

突然间,我被吓了个激灵。管它什么凄美爱情,此时此地,他是一个鬼子兵。之后,我一直拒绝看这部电影,潜意识中有根弦儿紧在那儿,就是不敢松。有些事情,不是能不能接纳,而是能不能相信。

后来看到一位长者回忆,说他自己看了《缅甸的竖琴》,感动之余又心存犹疑,生怕自己太过轻率,中了什么情感的圈套。我才明白,不只我一个人有这个结儿,尽可以不说不碰,但稍有个风吹草动,还是会硌在心坎里,不上不下。

我们习惯称日本为暧昧的民族,到底日本人对于那场战争是怎样想的?我们冷眼旁观,百般揣测,其实并没有清晰明了的认知。为什么有人死不悔改,为什么有人粉饰暴行,为什么有人敢于站在东京说这说那却不敢来南京吱一声?我们可以一直发问,他们也许永远不答。

这几年,回忆二战的日本电影或者SP多了起来。上一次,看的是《我们的战争》,两个相貌相同的男生在穿越时空中体会不同的时代和相似的青春。来到当代的日本少年兵严谨克己,看到街头的青年光鲜招摇,撞倒擦身而过的老妇人,却不闻不问地扬长而去。少年兵突然暴怒,年轻的面孔瞬间扭曲了,他咆哮着,自己和其他人付出巨大牺牲究竟为何而战?只为了让日本变成如此而已的国家?没有人回答他的问题,他狂奔而去,像是逃避现在,也像逃避过去。

是的,即使反思,日本人也只站在自己的角度,他们的苦,他们的痛,他们的失落和忿然。就是说起那个神社,日本的平头百姓也会冒一句,他们是在那儿祈祷呐,痛苦的战争再也不要有了——脸不红,心不跳,也就自圆其说了。

而《归国》自有不同之处。一群士兵亡灵,时隔六十五年,回到日本,看看他们的故国,看看他们的亲人。终于,一个群体被细化为个体,每个人皆被战争无情碾碎,凭借魂灵返世的契机,碎片又拼接为“人”,他们各有性情,身世迥异,都去寻找各自未完的故事,却终于寻不出结果来——这不是他们的世界,这不是他们的岁月。

他们也有爱情,转瞬即逝,浓重的情意却只能辜负;他们也有亲人,生死隔世,死无复生和生不如死相差却并不大;他们也有梦想,不是在压制之下自己选择背叛一切,就是在战火中亲眼看见一切毁灭。他们努力地为自己争取一丝转机,不过是给爱人的一封绝笔情书,或是给父母的最后问候,而这些也因毫无人性的盘查,一一破灭,只有遗恨,无穷无尽,只有不甘,再难启口。他们想到了战争的结局,想到了自己的死亡,却没有想到扭曲的现在——富足、自由、冷漠、遗忘。

沉甸甸的反思再次压题——如此深重的代价居然得到如此的结果。仿佛有问无答的反诘,无可奈何,也无法改变。

但是,有人问出那一句,就已有了改变。

曾经,因为我看日剧也看日影,被人奚落是哈日的。我听出那种鄙薄和不满,只能给她解释:如果有人注定要永远和我贴身而行,最可怕的不是那个人有多狠毒、多阴险,最可怕的是,我们离得如此近,我却永远不知道他在想什么……

在沉默中,我们不会轻易遗忘,也不会轻率原谅。但,我们总可以看着他们的眼睛,不去理解,只是了解——他们。

《归国》影评(五):相见不如想念

这部戏最具象征意义的莫过于大宫的部分。用一点影射的类比,大宫是在战争中亡去的日本,明美是在战后艰难岁月中挣扎的日本(或者说,明美就是日本,从过去到现在的日本),健一则是这个所谓富裕而便利的日本。逝去的日本以为他们的赴死是为了战后的日本能够更和平与幸福(近来的日本二战剧似乎特别偏好这一点,即强调在战争末期明知送死的军人依然奔赴战场时所怀抱的信念:用自己的死来让战后的日本更幸福。这恐怕超出了国外观众的理解能力。),但事实是他们和战后备尝艰辛的日本都被这个异常和平、富裕和便利的日本遗忘了——他们都死了,不死的也成为了负担。

影片结尾无疑给了一个相对光明的情节:健一痛哭流涕,知错欲改,而明美则向哥哥表示了感谢,却调皮地不愿露面。最终,大宫仍然没有真正看到幸福快乐的明美。大概编导们也想说,虽然我们希望现在的日本能知道羞耻,但谁知道能不能看到呢。

将意想之中的思念与短暂相逢的柔情与对现实社会的强烈批判糅合在一起,尤其是与那些毅然赴死的英灵们强烈的信念进行对比。这样的手法在日本二战纪念类的影片中用的也不是一次两次了。不过《归国》让这些英灵直面现实社会,确实有点别出心裁。不过,我其实很想知道,如果这些英灵回到大洋之中,见到其他战友时,会跟他们怎样描述65年后的日本呢?

.S. 说句题外话。《归国》延续了日本的反思战争类影片的传统,即所谓战争的伤害,指对日本本国人而言,而鲜及外国人。不能不说,日本人是个善于自省的民族;但同时,他们自省的视野却是非常狭小的——或者说,日本人也是个善于遗忘的民族,善于遗忘别人的民族。

《归国》影评(六):讲的是日本,担忧的却是中国

65年会不会太久。如果曾经娇艳的妹妹已经入土,而不是静静地躺在病床上,大宫上等兵是不是就不会用护法剑刺死因追求财富忙于工作而冷漠亲情的侄子?如果木谷少尉曾经的恋人已嫁为人妻,他是不是就只用轻抚大提琴寄与思念?战争带来的只是恋人的分别与死亡的到来,他们不敢奢望美好而无法预知的未来,只是期待当下能奏响互表心意的二重奏。靖国神社的参拜,如果只是单纯的对士兵们的认可和悼念而不夹杂政客们的心机和谋略,这些死去的亡灵是不是也能得到一丝心灵的慰藉而不是对这种软弱的愤慨?

影片表现了如今越来越富裕的日本,失去的却越来越多的一种现象。少了对国家那种热情高涨的崇拜,少了对水乳相融的那份亲情的执守,孩子们停止了歌唱,不再关心周围美好的事物。生活逐渐便利,人们不会因炎热而流汗,不会因路途遥远而困守一方,但会因怕疼而不再打人或挨打,会因责任而忘记羞耻,现在的人们幸福吗?电影避开了对二战对错的评判,只是用二战亡灵重回日本的视角进行了深刻的反思,也许正如双城记中写的“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”。

《归国》影评(七):这不是穿越剧 这是鬼片 很明显的国产传统鬼片的设定

看到这身衣服 我就一直在纠结 应不应该看 可能有人会说这是狭隘的爱国主义 但是不得不承认 二十多年的这种教育在我心里所留下的 基本可以说是一种生理上的反感了 而且还是在钓鱼岛处于风口浪尖的这种时刻 但是 这种设定 我觉得还是挺有意思的

在他们国家被称作英灵 而在我们这里 就是恶魔 战争就是这样吧 哪有什么绝对的正义 谁对谁错永远都说不清楚 但是因为这些而失去生命的人 失去家人 失去朋友 失去重要的东西的人 都是值得尊敬 值得同情的(当然也有死不足惜的人)

战争真的太残酷了 活下来的人都带着对死去的人的愧疚 死去的人带着对或者的人的惦挂 一辈子就这么背负着

和平后的世界 人们是不是都变了呢 也许不是时代的问题 在战争的时候狼心狗肺的人也要多少有多少

“被国家驱赶到并不想去的杀戮场 每天都在想怎样才能死掉” 是不是大多数的士兵都是这么想的呢 看国土安全的时候也是 战场可以改变一个人的想法

要对为了祖国 今天而死去的人们心存感激 不能让他们就这样灰飞烟灭

看了的话可以加深下对日本人的了解 也可以反思一下自己

我发现我就知道穷感动 故事的深意都看不出来

“贫幸” 这个现在也常常被提起呢 确实好多人都说不如以前快了了呢 但是我感觉不如以前快乐了 绝对是因为自己到了这个年龄了

写了一堆什么乱七八糟的东西

《归国》影评(八):英灵,这是你们希望的世界吗

选择在国庆期间看这部片子,又是这样的特殊时期,是怀着怎样的心情我的确说不清楚。之前听说这部片子,一直想找来看,又不太想看,因为对于穿着日本军服、参拜神社的士兵,我依然接受困难。但我很好奇,作为战败国,日本是怎样纪念815,是怎样诠释战争的。

终于在今天我认真的看了这部片子,它没有中国人希望的,痛哭流涕的对中国人道歉。我只是看着电影里日本士兵的亡灵,在65年后归国,寻找自己的亲人,爱人,打量和平的祖国,也有心怀愧疚的亡灵用了六十五年来忏悔,忏悔自己作为审查官没有将战友最后的遗言传递给祖国的亲人的如此简单,缓慢的故事。

“北野武”亲手杀了自己不孝而冷漠的侄子,我在想,我们的亡灵呢,是否也在深夜静静的观看我们的生活,现在的我们,是不是也让他们觉得失望?现在的中国,是他们希望看到的吗?如果没有战争,舞女不会失去最爱的哥哥,也不会失去爱人,也许儿子也不会变成如今这般冷酷无情。然而没有如果,战争就这样,改变了很多人的一生,不管你是否情愿。

“小栗旬”拉起大提琴,和双目失明终身未嫁的爱人合奏一曲,他说,你要好好活下去,告诉现在的孩子们,不要忘了唱歌,不要忘了幸福。这是亡灵对祖国全部的期望,应该也是我们的亡灵对祖国全部的期望,你们埋在土地里,或者漂浮在海上,或者游荡在路上,都请将这个希望传递给我们吧。

广播里传出的歌声,第一次让我为这部电影流泪,不是为战争,更不是为了日军,是为了一个父亲,他说,等我老了,不要嫌弃我啰嗦,说起一遍又一遍相同的话,请笑着聆听,就像你儿时,要我讲无数遍那个完美结局的故事……这个与国籍无关,与仇恨无关,不管是谁,都请好好记住这些吧!

军官在最后说:“为了一个人的死,日本轰动了。我觉得这很好,因为这就是和平,是我们这些65年前死在战场上的日本人所希望的。”这是电影传递基调,是实实在在传递给我的感动。

(后记)在国庆节期间看了这样一部电影,它写的是,日本军队的亡灵65年后归国,日本是给中国带来灾难的国度,但他们对战争的忏悔,却让我流泪了,虽然他们没有对中国道歉,但是他们得反思,我接受,我认可。我的祖国国庆期间曾要求我们观看他们制作的爱国电影,叫《建国大业》和《建党大业》,讲的是,什么呢?我看过之后会感动吗?会更加热爱祖国吗?会更加热爱生活吗?同样是明星聚集的战争纪念片,日本明星演的都是脏兮兮带着伤口的士兵,而我的祖国的明星演的都是体面的国家领导人(而且不怎么像),前者是一部真正意义上纪念二战的片子,而后者,它只是一部商业电影,上座率基于偷票和单位包场……

《归国》影评(九):遗忘,也是一种耻辱

自从认识了小友陈宁萌,向我推荐了不少好的日剧,那天和她聊天时突发奇想,既然你知道有这么多类型的日剧,有没有一部日本人拍摄的关于中日战争的影片呢,于是便收到了这部剧的推荐。

小友一开始就告诉我,作为中国人,看这部剧的时候感觉可能不是那么舒服,毕竟,由于两颗原子弹的问题,日本一直都以一种战争受害者的嘴脸出现,人是容易遗忘的动物,受到伤害的时候,可能更多的会以战争的残酷,战争的恐怖来描述,而淡化过去的侵略罪行。

对于所有人来说,战争永远是残酷的。不论是哪一方。

抛弃了国家来看,其实中国更需要这样的影视作品,而不是某些“抗日神剧”或者是某些小花小鲜肉所表演的架空奇幻剧。作为后人,我们每个人都要承认历史,落后就要挨打,作为每一个中国人我们都要铭记的,而不是在某些特定的节日喊喊口号,或者是打着“爱国”的旗号去打骂自己的同胞,那不叫爱国,那叫给自己的国家抹黑,如同《霸王别姬》里的台词:”张丰毅饰演的段小楼骂道:’一个个都他妈忠臣良将的摸样,那日本兵就在城外,打去呀!敢情欺负的还是中国人。‘英达接过来说,’瞎哄呗,学生们不都没娶过媳妇儿不是?总得找个地方煞煞火。‘“

遗忘,也是一种耻辱。

《归国》影评(十):来自塞班的列车

偶然看到一位日本美少年向井理的博文。作为一个演员明星参拜一个敏感的处所,是否也是和政客拜鬼一样的十恶不赦?带着这样的疑问,我找到了电影归国的视频。其实在打开它的一瞬间,我已经知道这不可能是一篇右翼分子的狂言,否能岂能存在于土豆网?

影片其实是一个穿越的题材,而来自塞班的亡魂列车,很自然让我想起聂华苓的文章标题。据影片所说,有几十万人,在从塞班撤退到冲绳的海上遭遇美军空袭,还没有登陆琉球诸岛就魂归大海了。几十万漂流的亡魂在2010年的8月停战日,回到祖国,想要再看看当代的故乡和过去的亲人。

因为这是一个小分队的穿越,故事很多。我觉得几乎每一个故事都可以单独成篇,让人潸然泪下。

有一位画家。新婚3天后被征军,即使在战场他仍然保持着每天写生的习惯,而在得知将踏上不归路的前夕,他写给妻子的信件却被严酷的军法制度烧毁了。

有一位大提琴手。他甚至还没来得及与女友成婚就上了战场。他们是音乐的伴侣,大提琴与钢琴的组合。大提琴家没有回来,钢琴手于是孑然一身终老。男人临死前,曾在一本童话集中用促音的圆圈,在书内文字圈点,他想传达自己的心声:我好想停战以后和你谈音乐、和你结婚、和你生三个孩子,和你过平静的生活。女人抱着这本奇特的情书,却看见现代社会的西化和高科技一点点地侵染着少年青年的思维,美好的音乐与学习的心境一点点破碎。

有一个穷人。他的妹妹曾是红极一时的舞蹈明星,战后却几乎过着半娼妓的生活;舞女因此而养育的儿子成了国家栋梁、著名金融家,却对老母弃之不顾。老母死后,金融家在给妻子的短信中说:肩上的担子终于卸下了。

我觉得这份所谓的“肩上的担子”,便是二战给予日本的影响。大学时读三岛由纪夫的《金阁寺》也有同感,金阁寺和战争、天皇的威严一样,既是有文化、有良知的日本文人的精神支柱,也是耻辱柱。渴望抛却又希望永恒保有。

在战后政府的不断扭曲和受害国的不断仇视中,文人们只能带着极其复杂、痛苦又尴尬的心情来审视本国军队在二战中的所作所为。他们也曾对用杀戮的方式去开疆拓土怦然心动,但并不希望自己的双手去沾染鲜血;他们面对自己民族的暴行和最终的战败,既无法用客观的方式分析总结武士道精神,也没有办法自欺欺人地鼓吹罪恶的军国主义。

所以他们的国家,把战犯和很多被洗脑、甚至被迫上战场的士兵牌位,一股脑地放入某处国教的所在。而他们的百姓,既没有被鼓励在停战纪念日大鸣大放地参拜某地,又不甘心正视历史、用赎罪的心情来缅怀亲人以及求得他国的原谅。

这份尴尬与魂无所皈依的痛苦,让为国家命令去死的士兵们痛苦不已。政府没有给他们一个清楚的交代和致歉;就像亚洲他国被侵略残害的百姓一样,也从未得到日本政府一个清楚的交代和致歉。而当他们看到为避免尴尬而干脆选择遗忘他们的后人,看到因为全盘西化而道德体系更趋瓦解的社会,也许他们会更加了悟,自己曾经为之刀口舔血、杀人强奸、赴汤蹈火的天皇政令,是多么愚蠢残忍又荒唐。

影片是很感人的反战故事,不过显然作者是在美化士兵的人性。军国主义和关东军培育的军队素质,不仅可以想象,也可以从无数兽类行径的记录中明了。而这个电影的主角却是一群善良的艺术家和大学生,显然是战争末期被强迫征军充数的人。

记得以前和明明gg在宋庆龄公墓参观的时候,他有感而发:没有几个民族能够正视自己的历史与错误。所以东洋人自己撰写的那些文学,也许永远都脱离不了美化大和人种的寄托。

许多年前,在英国的校园里,同系有一个非常漂亮可爱的日本女孩,叫麻起子。有一次和她同路、爬山去学校。一路上谈笑风生,她和我大谈对中国的好感,最后忽然说:by the way, my boyfriend is Chinese, and he's from Nanjing.

我当时的呼吸登时被卡住,不知作何解释。在当时看来,我不知道麻起子是否了解二战时日军的兽性和南京所遭受的屈辱,我只是觉得无法容忍一个南京男孩竟然可以与日本人交好,哪怕只是游戏一场。

在今天,我发现终于可以对这样的情绪有所释然。民族大义是不容商议的道德底线,可是在国家民意古往今来、皆被少数政客绑架的人类社会,把仇恨针对于普通人并没有实际意义。

我希望那些普通士兵的灵位能够和战犯有所区分,希望他们的后人能够终有一天真正地了解历史,并可以公开地祭奠亲人又尊敬我们邻国,希望古代那些优秀的道德操守能得以传承。我渴望文化与人性的胜利。

2011年9月