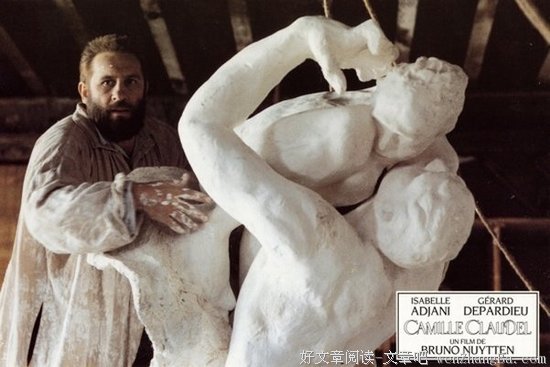

《罗丹的情人》是一部由布鲁诺·努坦执导,伊莎贝尔·阿佳妮 / 热拉尔·德帕迪约 / Laurent Grévill主演的一部传记 / 剧情 / 历史 / 爱情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《罗丹的情人》观后感(一):有多少人死于无法自控的狂热

一直都很崇拜学艺术的人,觉得他们对美的感知能力就像天赐的一样敏锐。他们像祭司一样祭献出水晶一样脆弱的心灵,把它完全暴露经受千锤百炼。敏感像蛰伏在心里的一头忍冬兽,随时可能吞噬主人。看完电影我觉得,卡米尔熊熊燃烧的激情注定在最好的时光燃烧殆尽,像一场盛大的烟火,之后的灰烬残渣,就请不要去看吧。伟大者必有超乎常人的痛苦之处。有个老师说,他年轻的时候曾经尝试写诗,可是后来他发现写的出好诗的基本是那些跟一般人想法特别格格不入的人,越接近神经病院 就越是能写出光彩照人的诗篇。或许这其中戏言成分居多,但是且看曾大放异彩的诗人,艺术家们,死去的时候几乎没有几个是舒舒服服的,我们一般人期盼的平安喜乐的生活,他们早就祭了出去。于是,他们这一生,只有源源不断的苦难,他们的灵感之源。

影片里最让我印象深刻的并不是卡米尔,虽然她的确是一个才气纵横的女人,雕刻出来的作品每一块肌肉都在呻吟。我最难忘的是罗丹第一次带卡米尔去他的私人工作室的时候,那个美丽高挑的模特儿看到他进来就开始脱衣服,毫不羞涩的赤裸,袒露出双乳,私处。任由他将头埋在她的双乳间摆弄她修长的腿,她洁白的身体,像一块没有生命的肉。但她分明如此鲜活,我在那样诱人的胴体面前忍不住升腾起一股膜拜之情,我想拥抱那美神维纳斯一样的身体,我想跪下 朝拜;我想拥抱她 像虔诚地拥吻一座神像。这是原始的美,最能刺激我们的神经。

他把她放到一张可以转动的圆台上,摆成一个扭曲的,痛苦的姿势。她为了保持这姿势毫无怨言地挣扎着,颤抖着,镜头拉近……

模特儿 , 真的是一个很美的职业,太美了。

《罗丹的情人》观后感(二):保尔·克洛岱尔——被导演低估的另一个克洛岱尔

电影的名字是《卡米耶·克洛岱尔》,令人遗憾的是,导演却自觉不自觉的在叙事上过分偏重于罗丹而忽略了与女主人公分享同一姓氏的保尔·克洛岱尔。

长姐与幼弟,这样令人浮想联翩的组合未必没有俄狄浦斯情结的影子,从厄勒克特拉与俄瑞斯特斯到露西尔与夏布多里昂。和这些满是悲伤的先驱一样,卡米耶和保尔并没有逃离宿命的枷锁,他们的天才反而加速了灾祸走来的脚步。

其实,导演在开始时并未遗忘小保尔,是他在雨夜寻姐的行动拉开了整个电影的帷幕,导演甚至安排了整整一场饭桌谈话戏来表现克洛岱尔家族内部的人物关系——严厉冷漠的母亲,消失的二姐,结成同盟的长姐与幼弟,还有那以缺席表明自己存在方式的父亲。导演为了加深姐弟之间的联系,甚至不惜篡改历史,将启发了一代文学大师克洛岱尔的兰波《图画集》说成是卡米耶介绍给弟弟的。之后姐弟密谈更是直接表明了两人的野心和他们之间至深的情愫。

可惜导演直到最后也吝啬于告诉我们,保尔到底取得了多么了不起的成就,在那些惊心动魄的戏剧里,有多少蓝眼睛的女子,疯狂、背叛和无望的爱着。就像导演吝啬于告诉我们,直到罗丹晚年,也没有停止过希望能将卡米耶营救出精神病院的努力——在一切努力未果后又怎样执意的在自己的艺术馆为卡米耶的作品留出一片天地。而我们美丽女主人公的美丽雕塑,当时不曾遭到比同时代其他不幸的巴黎艺术家更不公的对待,现在也仍现有荣光。

但是之后,保尔就越来越从叙事中消失了,卡米耶的世界只剩下罗丹与雕塑,保尔愈发像是一个负面角色,他依靠罗丹谋求外交部的职位,莫名其妙的皈依了天主教,在公开场合将卡米耶视为耻辱。

我承认,在卡米耶与罗丹决裂后的时间,保尔无论在历史中还是在电影里都表现的不令人满意,我们多么希望看到可爱的小弟弟将长姐拯救出没有爱也没有光的疯狂的深渊。

实际上,保尔恐怕是无力这样做,而非无心。保尔·克洛岱尔的《正午的分界线》是他做出的关于自己人生那个阶段所作所为的美丽的告解——如同卡米耶一样,他卷入了他人的婚姻,彻底迷失在福州的椰风和浊流里。赌上自己的仕途,却在情人面前一败涂地。

最终,保尔向天主祭献上一生的幸福,自我监禁在乏味中庸的婚姻牢笼中,作为对照,坚定的无神论者卡米耶·克洛岱尔则选择背负起情欲与傲慢的十字架,一无反顾的走向深渊。

我想,如果能将这部分表现出来,或许最后保尔目送卡米耶被送入精神病院而无所行动也就不那么费解。

《罗丹的情人》观后感(三):谁会留在卡蜜儿的记忆里

有人说,《罗丹的情人》是属于阿佳妮的电影。这个混血美女诠释了一种天赋外加疯狂外加神经质的传奇。

卡蜜儿后来对罗丹说,你夺走了我的青春、创作以及一切。在卡蜜儿身上,罗丹找到了曾经难以释放的灵感,瞬间爆发,瞬间成形,瞬间幻灭。卡蜜儿不仅是年轻美丽的,她身上更多的是一种代表着艺术的极端主义色彩,极具天赋所引起的执着,被母亲谩骂无视所凝结的高傲和孤独。在罗丹第一次送卡蜜儿回家时,他们回忆起自己过去近似的童年记忆,仿佛人生的第一次交汇。而那个女人Rose无法理解,她所陪伴的大师内心所纠结的茫然热情与惶恐。

在所有的故事里,大师与学生们的爱情总是充满了各种热情和绝望。在与卡蜜儿长达十多年的地下爱情里,罗丹创作了多重震惊世界的名作,而卡蜜儿则停滞了她的天赋与创作,正如父亲对她的担忧,你的作品哪里去了?对于卡蜜儿而言,十多年里爱情最终超越了她起初对天赋的执着,但她内心仍然是痛苦的。卡蜜儿挣扎并反问过自己,那些拼凑的社交舞会,那些与官员打交道的社会准则,对罗丹的服从与跟随,几乎粉碎了她对艺术的坚持,也艰难支撑起对罗丹的依恋。

直到在工作室里,卡蜜儿发疯似地问起罗丹,要我还是要她!在混乱的争执中,卡蜜儿绝望地问起罗丹,你爱我吗?告诉我你爱我。罗丹终究没有说出,卡蜜儿愤然离开,她离开的不仅仅是自己的老师与情人,也是自己沉寂了十几年的青春。

雕塑大师罗丹一生情人无数,最有名的莫过于具有传奇天赋的这位女艺术家。而现实中的卡蜜儿在离开罗丹后坚持了自己的艺术创作,但罗丹的光环与顶级的艺术成就,终究无法使卡蜜儿摆脱罗丹的影子。

卡蜜儿最后几十年的时光在精神病院度过,她最终被天赋、爱情、绝望与孤独捆绑。影片最后的某个片段里,罗丹敲着卡蜜儿的家们,告诉她政府的展示邀请,卡蜜儿身着单衣坐在屋里无动于衷,她在思考什么,是罗丹、是自己、还是丢失的青春。

《罗丹的情人》观后感(四):谁毁了卡米尔?

爱情的奉献,从来时自愿的。

但透过电影,我们感到卡米拉这种奉献的“不甘心”。——她到后来猛然觉得自己失去太多了!而罗丹呢?他拥有一切,包括她渴望自己也得到的东西。这时候她的心态发生了剧变,一种深恨猛的提到了胸口,让她疯狂,让她忍不住狂吼。

按照电影的内容,卡米尔是名门之后,颇有天赋,她自己又是个艺术品一样的女人,她对自己,她的家族对她,有着深深的期望。她是不甘心沦为罗丹的情人的。

她是因为什么失败的?

我认为和爱情没有关系。相反,是其他东西毁了她的前途,包括她的爱情。

1、骄傲急躁。是直接原因(注意,我说的是电影《罗丹的情人》)。——在面对:“我们家的人,不是生来要为罗丹做助手的,他们是要自己去称为一流的艺术大师”的怒斥和逼问的时候,卡米尔终于没能守住理智。她开始陷入慌乱和惶惑之中。她脱离罗丹,当时年仅二三十岁的她,想让自己的作品与罗丹比肩抗衡,结果输得很可怕,她因此和评论界为敌,埋下了不幸的种子。

——这里我们要抽出身来,清醒一下。在这里,我们看到的卡米尔,她实在追逐艺术吗?不好,她好像是在追逐名声?她在追逐认可。她心态失衡了,独立的意识变成过分的执拗,伤害了她。

在暂时没有成功的前期,她仍然致力于创作,但她的情绪发挥了消极的影响,她的作品一味沉溺在痛苦和挣扎的表现之中,作品据说显得单调,缺少突破。她没有获得期望中的回响。在痛苦的创作室中,她蹉跎岁月,想念罗丹和爱情,她憎恨自己还爱他,因此她也发疯一样的恨他。

2、如果有个根本原因的话:对自己能力的绝望。她看不到自己超过罗丹的那一天。

——有创作经验的人都知道,在创作一部作品,创作者总会在过程中不时地怀疑自己的作品的价值。这猛一下的心慌和瞬间的绝望感,有时候深创得就像剜心,有很多人,很多作品因而半途而废。在卡米尔开始独立创作的时候,她首先承受着迅速成功的自我期待和家族热望,这种压力是可怕的。而作品出来,受到冷遇的时候,这种期望落空更是常人难以忍受的。——但艺术的天才和别人的嘴都是你不能控制的,她会变得愤世嫉俗对评论界不屑一顾恶语相加,她会变本加厉的自视甚高自矜其才,但是总有一天,这两样都会指向自我怀疑,而她根本承受不住。她的独立和信心配不上她的骄傲,她的耐心和天赋跟不上她迅速成名的需要。正是这个毁了她,和她的爱情。

如果非要说什么客观因素也伤害了她,我宁愿摆摆老套:是上流社会的虚伪的门第和舆论。她原本可能与罗丹成为神仙眷侣,自己也有望成为一代名家的,虽然能不能干过罗丹还另说。

————————————————

在人类的历史上,似乎优秀的女性榜样不多,适合当代女性的尤其不多。在众多拥有杰出天赋和美丽容姿的女人当中,卡米尔女士尤其不适合成为当代女性的榜样。有人可能会说,我没有要以她为榜样啊。——确实没有,但人们把自己“代入”到她的角色中去了,不自觉的夸大她的受害,夸大她的无辜。人们可怜她,实际上是在可怜自己。而可怜自己是一种很低级的感情,是不值得提倡的。这种伤感癖和哀恋癖,是12~18岁时期的感情,随着年纪的渐长,它应该变化成一种在心头一闪而过的冷暖自知,一声短暂的叹息,不能再多。

有的人不服,说我就是可怜她,我没在可怜自己啊。当然,卡米尔是一个不幸的女人,她的经历值得同情和惋惜。但我希望大家以正确的姿势同情。你的同情绝不能被人归纳为你是在说:

A.“哎哟她好可怜哦,她是被别人害成这样的!”

.“哎哟她好可怜哦,她都是为了别人才变成这样的!”

《罗丹的情人》观后感(五):《罗丹的情人》:无处话凄凉

保罗·克劳戴隔着窗户,看着被木条封闭的房屋,就像他姐姐与世隔绝的心灵,叹息“她所拥有的天赋,只是给她带来了不愉快的一切”,而本来,她才是最耀眼的。

法文片名叫做《卡蜜儿.克劳戴》,罗丹的情人,对于卡蜜儿.克劳戴来说是不公平的,她一生苦苦挣扎想要摆脱罗丹的阴影,而世人,却因为罗丹才知道她,多么可悲。

在法国艺术史上,罗丹几乎是一座不可逾越的丰碑,不知是否真如影片中表现得那样刚愎自用和在感情上的自私怯懦。这位创作出了《思想者》、《地狱之门》等如此深邃的艺术作品的雕塑家必定有着自己极为广阔丰富的精神世界,而不为人知的呢?人们对伟人的要求总是因为他们的成就而变得更加宽容或者苛刻。

每个人的生命中总会有意想不到的馈赠,而上帝对罗丹更是格外的慷慨,在他45岁时,少女卡蜜儿.克劳戴以她惊人的美貌、才华和爱焕发了他艺术上的灵感,从而铸就了一段更加辉煌灿烂的艺术史。卡蜜儿无师自通的艺术才华让罗丹也为之震惊,她成为罗丹最得力的助理、学生、模特和亲密的情人,他们共同切磋创造雕塑新人体动作和表情,他们一起尝试开拓更富印象性和表现性的雕塑语言,并在作品中表现爱情带来的欢愉和痛楚……

也许对男人来说,爱情不是全部,天才的土壤一旦有了爱情的滋润势必开出更加美丽绚烂的花朵来,而同样的爱情和惊人的才华,给女人带来的却只是毁灭,和罗丹紧紧联系在一起的几年,卡蜜儿透支了一生所有的幸福,她的美丽凝固在罗丹的雕塑中,而她自己,就在这场其实不属于自己的爱情之中燃烧成灰,却没有浴火重生的幸运。

我不知道卡蜜儿得到的是否是罗丹真正的爱情,也许她真是罗丹心中“惟一的女神”,可是这个沉浸在爱情中的女子如此坚贞,天才女子与生俱来的敏感让她承担了更多的苦楚,她无法和其他女人分享罗丹,事实上罗丹也没有给过她这样的机会。

就算卡蜜儿和罗丹之间的感情再炽烈,却始终无法获得稳定的回馈和承诺,而卡蜜儿的骄傲和尊严也使她无法象一般人那样乞求罗丹的垂怜。“我们是同一类的,是超俗和自然的”,这只是罗丹的借口,“你是我这一生最想要的女人,但是我不能”更显得虚伪。在感情世界里,女子永远比男子更加务实,她们要的是朝朝暮暮,长相厮守,要的是不离不弃,白头偕老,就是这么世俗,就算是出类拔萃的天才女子也不能免俗,我不相信西蒙娜.波伏娃决定和萨特分享彼此生命中其他的感情际遇是出于自己的选择,也永远不认可还算有才的胡兰成为自己的滥情寻找的诸多华丽借口,无论对张爱玲还是旁人。

历史上真实的罗丹浪漫多情,拥有无数情人,直到临死前一年才和共同生活了50多年的女工萝丝正式结婚,就是片中那个多年追随罗丹却根本无力分享他伟大艺术成就的平凡女人,是否该敬重她那份忍辱负重的感情呢,萝丝也很可怜,她的执着和无助留住了罗丹,而最初的爱还留下多少呢?而卡蜜儿,她如此美丽,如此脆弱,内心却坚强地叫人心酸,让我们不能对她的痛苦无动于衷,因为爱,所以我们总是一厢情愿地认为罗丹生命中的其他女子都只是过眼烟云,都无法和卡蜜儿相比,可是如果爱她的身体,为什么不给她一个名份,如果爱她的才华,为什么不让她独立地创作,罗丹又怎么来掩饰自己的矛盾和自私呢?

卡蜜儿在1892年脱离罗丹,成立自己的工作室,开始了孤绝独立的创作时期,离开了罗丹的她依然富有创作力,只是所有富有青春和生命力的美都已经一去不复返,她的作品开始了一种对痛苦的表现,她就是雕塑中年老色衰的老妇,是未长大的少女,也是粗暴的男人,虚空的三位一体。

影片中有一幕卡蜜儿和罗丹在工作室内的激烈争吵,那时他们已经分开了,罗丹的犹豫和无情终于夺去了她对爱情最后一丝的希望。“正如人们犯了一个错误,无可挽回,就这样了,我不想解释了”,也许面对一个女人如此霸道炽烈的爱,男人最终也只好筋疲力尽地放弃,明知道决不是一个简简单单的错误就可以推脱的,但以放得下的心承受化不开的情,这道理罗丹是懂的,卡蜜儿不懂。绝望正源于此,从此以后她开始慢慢变得疯狂,精神上陷入了疯狂的幻想和猜忌,尽管她才能卓绝,但她早已在爱情中消失了。

世人都爱她的美貌和才华,但是她却恨这个世界和自己,爱太沉重,也太不可靠。爱越深,恨越甚,爱之深深,恨之切切,惟有爱才能有恨,若是真的放下一切根本就不会有心痛,卡蜜儿至死都在恨罗丹,怨恨和愤怒主宰了她生命中的一切,恨他的离去,恨他的不回应,恨他的犹豫。她以疯狂的行为和妄想企图将曾有的感情统统抹煞,仇恨毕竟要好过后悔,既然所有的癫狂执着都只是因为愿望的得不到满足,那么最好让自己相信这个愿望根本就不曾有过。

这个角色由阿佳妮来演绎,就像卡蜜儿一样的疯狂。换了另外的演员,若不是如此的美丽脆弱敏感,我们也不会如此心痛。没见过伊莎贝尔.阿佳妮,一直以为苏菲.玛素才是最美的,原来苏菲的美艳精致竟然也早有原型,同样纯净湛蓝的眼睛,娇艳的红唇,飘逸的长发,古典的忧郁中掺杂了说不情的激情和一点点的神经质。阿佳妮的父亲是土耳其后裔的阿尔及利亚人,母亲是德国人,混血的她禀赋了一种“非法的美”,这使她被全世界的导演视为一个理想的诠释“歇斯底里、贵族神经质和迷人的错乱”的演员,她所饰演的阿黛尔.雨果和卡蜜儿.克劳戴,还有玛戈皇后莫不如是。就算她深夜对着幽深的巷子大骂罗丹,就算她疯狂地砸碎所有的作品,就算她幽闭自己,容颜憔悴,她依然美丽,依然让人心碎。

最后,她变得比一般人更不如,生命中的亲人、爱人、朋友全都离她而去,这世界是不给沉沦的女子留一点余地的,所谓成王败寇,又岂只是感情,一朝落败,终生为寇。通过医生的报告描述的她如此邋遢、无礼、不堪,她被深爱她的弟弟送上精神病院的汽车,她挣扎,终于无奈,隔着玻璃窗,凌乱的长发遮掩下的那双蓝眼睛迷茫地望着窗外灰蒙蒙的天。

卡蜜儿的余生在疯人院度过,颇为漫长的三十年,没有罗丹也没有自己,事实上,她一直在和命运斤斤计较,不肯妥协,至死方休。

《罗丹的情人》观后感(六):不是谁的情人

总共近三个小时的片长,因为是午夜之后,看的是会有些累,但是绝对不是无聊的累,不是那种对烂片报以的疲乏的累。最近太过于迷信所谓的星级评价,看了不少烂片,以至于精力是被耗尽了,看着电影都会打着瞌睡栽倒在电脑前。所以,就坚定地打开电脑里存了很久的却没机会静下心看到电影—《罗丹的情人》。其实,在我心底,自己是不乐意把卡米耶叫做罗丹的情人,她是一个固执近乎偏执,个性近乎特立独行的女人,有着太多特殊的性格特点,干嘛非要套上“罗丹的情人”的标签?

我是在《巴黎情人》的书中开始了解到卡米耶的。其实还得感谢波伏娃和杜拉斯,若不是冲着她们俩人,我不会去图书馆搜到《巴黎情人》这书。如果不是看到了这本书,我亦是不会开始关注Camille平生的。从那时候我知道了她是一个因爱而狂的女人,一个为爱奉献的傻女人,一个散发才气的女人。

我一直不知道她有那么地倔强,偏偏要在男人当家的世界里创造属于女人自己的奇迹。从不在乎任何人的鄙视目光,走起路来昂首挺胸风风火火。对雕塑爱到骨子血液里,可以捧出塑像用的泥土,亲吻着,感受它的生命力。所以,我宁可把这部电影当做Camille的“平反”,一个女人关于爱情,关于事业,关于一生的故事。而不是谁谁的情人。

片子开头就是很典型的法语片画面,不会从一个节奏就抓住你的情绪。这就是我打开过四五次,每次只看了几分钟的原因。仓促的步伐,急促的呼吸,本来以为这样的片子会着重表现她精神异常之后的事情,然而自己又一次预料错了,几乎百分之九十的内容都是在讲他和罗丹创作的关联和纠葛。其实,我对于他们感情以及创作的关系并不是太关心,毕竟艺术的圈子也是有着太多的是非。但是,当后来Camille离开罗丹。离开有妇之夫之后,开始妄想,觉得很多人要迫害她,甚至给文化部长寄猫屎。看到Camille打扮的像个小丑似的出现在个人雕塑展上,一举一动都像醉酒之后的疯子……我心里开始纠结,联想到她以后会在精神病院生活半生,一位曾经漂亮如小猫一样的才女,曾经不可一世的骄傲的女子就此消失,我心疼她。

空有激烈的情感是不会有成就的,她失去了一切。她是多么倔强的女人,曾经多么目空一切,但是遇到罗丹,她的人生注定不平凡。但这样的不凡于她而言是大幸还是不幸呢。现在她一个人单打独斗,是货真价实的雕塑家,而不像罗丹一样,身边有众星拱月般的人捧着,很多事情完全是靠他人代劳。她曾经无邪又美丽的笑容霎时浮现在我的眼前,和这个眼神空洞,带着忧伤的女人形成太过于鲜明的对比。一个女人在爱情打击下,始终是太过于脆弱,以至于没有了自己,只有痛苦的释放。想,古往今来有几个男人会因为女人而痴颠到如此境地,不会有!唯有女人用情至深,用痛苦换来一件件作品。

影片快要结束时,Camille几乎砸毁了身边所有的雕塑,当只剩下基冈厅的时候,她搂着这个代表她少女时代专注而进取的作品哭了,那个时候还不认识罗丹。或许,她真的期望自己从未见过他吧。黑夜里,她把自己砸毁的所有作品埋进土里,她关于雕塑的一生就那样被她抛弃了。之后,就是她穿着破布,甚至不洗澡的悲惨人生,之后就是她作为精神病人存活于世的开始。她逃避,把自己钉在密不透风的屋子里,时刻担心罗丹回来迫害她,她真的一无所有了,连那个最爱她的papa也走了,带着对她的失望带着疲倦离开了。

Camille被带走了,在小保罗和妈妈的注视下被送进了车里,送到将会带三十年的精神病院-L’asile de Montdevergues。看完Camille,瞅了眼窗外,已经是清晨了——5:44。

——感谢阿佳妮,是她使得卡米耶活了。

《罗丹的情人》观后感(七):世上不止一种小三,但她绝对是最惨的那个

《罗丹的情人》观后感(八):豆瓣以及其他

昨天是6.1的前一天,本来是个普天同庆的日子,但是不知道为什么大家集体缅怀起4年前的豆瓣…

“四年前,如此的文艺,而今天却如此的商业”云云……

如果豆瓣不是程序员在建设,那么这个想法是很好的,可惜,事情并不是如此。

影片中,罗丹的面写基本上属于白描性质的。没有太多客观感情,也没有太多的道德批判。我甚至都没看出罗丹有神马过人的艺术天赋。该送礼送礼,该托关系托关系。艺术大师也不过是个普通人。

阿姨扮演的女主,到是一脸不装逼会死的嘴脸。那追求理想中爱情的精神实在“可歌可泣”…即使面对失去情人的窘境,也不愿意向社会摇尾乞怜?气节乎?迂腐乎?

我始终是佩服这样的女子的,但是我也很认同罗丹这样的男子。神话传说大多是出于母系社会,相比也是这个原因。女子大多爱做梦,而男人大多实际。正如当婊子的不多,但是幻想着当婊子的不少;满嘴任意道德的不少,而嫖客却很多一样。

女主的悲剧也不只是漫无边际的理想主义,更要命的是她也是得吃饭喝汤的普通人。只要主义真的那一套到头来还是得为自己的腹部让步。而偏偏她又是个讨百家饭的艺术家,须知,在中国这个有着丰厚艺术底蕴的国家内,艺术家,与妓女其实并属下九流。而我想这个也适用于欧洲以及全世界。

而罗丹却显得明白事理得多,关系咱搞着~女学生,咱玩儿着,钱不少挣,名誉也很好,甚至算是力所能及得为三儿她弟找了个工作。也就是如此,女主已经是满盘皆输了…两性关系中,还是经济实力决定一切的。

好吧,返回来说豆瓣,无论你希望豆瓣是个神马样子,豆瓣不会因为你的理想主义而发生根本性的改变。它可以迁就你,迁就你,迁就你。你也可以赌气的注销,注销,注销。但是在这个关系中,你永远是被动的。因为世界上只有这么一个豆瓣,而你只是众多客户中的一员。

听上去绝望吧~哈~马克思早就给出破的方式了,暴力革命啊~

一直在脑子里出现一个画面,豆瓣满面泪水地看着离他远去的用户,饭否一拍豆瓣的肩膀,说“没事儿~我陪着你呢~”

《罗丹的情人》观后感(九):一个女雕刻家的陨落

AVI格式,两碟,640*272分辨率,1.36G大小,外挂字幕。

卡蜜拉被送往疗养院前夕,弟弟保罗看着窗外,伤感自语:“造物者赐予她天赋,未能挽回其厄运。”

更早些时候,父亲对卡蜜拉说:你不是为罗丹而存活。

要我说,卡蜜拉固然为其厄运承担主要责任——爱上一个不该爱的人,可是,罗丹也难逃其责:招惹一个不该招惹的人,对二人关系定位模糊。一开始就保持真正的师徒关系多好,用心教,或许能教出一个一流的女雕刻家。他是怎么做的呢?带卡蜜拉出席各种社交场合,把卡蜜拉当作创作灵感和模特。所以,卡蜜拉的父亲说:你整整一年没创作作品了。

阿佳妮整部影片中最漂亮的一刻是:父亲邀请罗丹到乡下度假的餐桌上。

片头时间是1855年(估计字幕有误),片尾说卡蜜拉死于1943年。

关于雨果之死,电影中罗丹的评价:可怜的雨果,丧礼变成了闹剧。一堆人惺惺做悲戚状,他的遗骸倒快成了盘中餐,

《罗丹的情人》观后感(十):选择

看了《罗丹的情人》,唉~又是一部严肃的电影,最近忙,本来应该看点轻松的放松放松,可是没办法,被海报吸引了,也找不到什么好玩的。结果造成我现在很烦躁很烦躁,思绪万千。

卡密儿的才华令人惊叹,也令罗丹惊叹,罗丹说她有所有自己没有的东西,两个灵魂因为雕塑相爱了。这也可以说是我所憧憬的志同道合吧。卡密儿跟罗丹去了巴黎,成为了罗丹的助手兼情人,罗丹的老婆看着他俩甜蜜,妒火中烧。可是罗丹因为早已成名,几乎每日都得混迹于官场,卡密儿累了,自从跟罗丹一起,她再也没有创作过自己的一个作品。卡密儿怀上了罗丹的孩子,怎么说呢,卡密儿是个要强的女人,艺术上如此,爱情上亦如此,没有作品,没有名分,而且是当时最伟大雕塑家的情人,这让她很痛苦,她离开了罗丹,开始没日没夜的创作罗丹头部的雕塑 ,中途还遇到罗丹老婆的袭击。当罗丹发现了完成的雕塑,惊叹不已啊,说卡密儿已经是个大师了。他乞求卡密儿回到自己身边,卡密儿只给他两个选择,老婆或者是我,她不愿用孩子拖住罗丹,她原本希望他们之间的爱情能够让罗丹放下自己的妻子,可是罗丹仍旧选择了妻子,虽然说只爱卡密儿。看到这里,我真是觉得罗丹懦弱,他以妻子没有了自己就失去了一切为理由抛弃了卡密儿,我不知道他是真善良,还是被传统道德观念所束缚。卡密儿失望了,继续一个人不停地创作雕塑,不用模特,不像罗丹一样雕塑裸体,因为痛苦,所以雕塑出来的人的造型都是比较压抑的,这颠覆了当时的主流,同时也获得了不少名声,不过许多人都在说她模仿罗丹。罗丹不认同卡密儿的创作方式,利用自己与政府的关系,让政府强行买走了卡密儿的作品,我想,罗丹是在惧怕吧,他对卡密儿的抛弃给了卡密儿无尽的痛苦和创作动力,这让他觉得害怕,不过真可笑,自己雕塑那么开放的裸体像,却无法接受卡密儿独特的创作。女人在那个社会想要被认可很难,但是罗丹既然爱卡密儿,为何要把她逼入绝境呢,风雨交加的时候,卡密儿去找罗丹,罗丹看了一眼,就战战兢兢地走了,让卡密儿彻底的绝望了。变得疯癫,精神恍惚,虽然没有真正发疯,却也被母亲送到了疗养院度过了一生,一个天才雕塑家就这么香消玉殒了。

如果站在卡密儿的角度来说,对,是的,是罗丹毁了卡密儿的才华和人生。但是如果再仔细想一下,不如说是卡密儿的爱情观毁了自己,但是,人是有感情的动物,卡密儿被深深爱着的男人抛弃了,可以说这个男人也是她的灵魂伴侣,艺术理想与爱情本来是可以同时拥有的,可是两个都是艺术家,由于性格原因,就会有竞争,由于相互欣赏而在一起,又由于相互排斥而分开。罗丹选择了妻子,卡密儿选择了被毁,只能说,这两个灵魂是脆弱的,一个逃避了爱情,一个被爱情毁灭,价值观的不同真是让人痛苦啊。说实在的,我很欣赏卡密儿,如果我是男人,我会爱上她,就算我有老婆了,我也会离婚,当然,当初没有爱情的时候我就不可能结婚,我会支持她的创作。可是罗丹,作为一个已经成功的艺术家,同时也是一个男人,他选择了妻子,也就是选择了当时的世俗,也有他的顾虑,一是道德观念上的,一是名誉上的。若抛弃了妻子,在当时的社会名誉也会受损的吧。只能说,罗丹的艺术灵魂已经受到世俗的干扰了,脆弱啊。我觉得,卡密儿如果能像简.奥斯汀那样就好了,把得不到的爱放在心底,专心创作,坚强一点就不会沦落到被当成疯子送进疗养院的的地步了,可是,成为简.奥斯汀那样的女人,谈何容易呢,爱情,大概是很多人都跨不过的坎吧!

现在我的爱情观多多少少的受到了这部电影的影响,理想上的志同道合也不是无坚不摧的,譬如信仰,譬如价值观,这才是真正的重要。