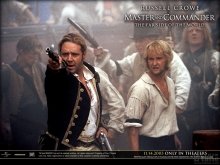

《怒海争锋》是一部由彼得·威尔执导,罗素·克劳 / 保罗·贝坦尼 / 詹姆斯·达西主演的一部动作 / 冒险 / 剧情 / 战争类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《怒海争锋》观后感(一):浅论海军文化之一

好!

完美电影!

欧美文化才有的电影!

优秀的海战电影。

本片围绕着一艘战舰。

船长、船员、长官、水手、医生、厨师、博物学家、老人、中年、青年、少年、人、动物。

工业、分工、集体主义、现代科学技术、现代医学、知识、智慧、谋略、音乐、民族主义、宗教、全球化等所有的这些在过去两个世纪发挥了巨大作用的东西,在一艘战舰上朴素而有力的存在着。

在其中你可以看到过去几个世纪欧美文化领先的必然。

是足够信服的领袖。

以前关于领袖二字的片子推荐《兄弟连》的连长,现在,有了新的素材。

唯一有女性的场景,罗素克劳望着船下的姑娘,渴望又克制。演技十分。

怒海争锋,这个名字翻译的真好。

海军由于造价高昂、技术先进性,稀缺,战略意义等诸多因素,在这方面更有象征和现实意义。

海军文化及其象征系统、意义系统,是全球化中民族-国家体系中民族主义、爱国主义系统中重要一部分。

现代海军在战略意义、稀缺、技术先进性、造价高昂等特点方面进一步加强。

拥有舰载航空兵和集合战略核反击力量的航母舰队,集中体现了现代海军在全球政治中的核心作战地位。

国家对中国国家安全、能源安全、对资源和市场发展空间的诉求,高速发展的中国内部对社会认同、社会团结、民族主义、爱国主义的诉求,执政党和军队对自身合法性地位的诉求,等都形成海军的硬性需求。

海军和海军文化的高速发展,将伴随着中国现代化历程,相互作用,并在此过程中,巨大的改变中国政经文化的面貌。

民族觉醒或者沉沦。

《怒海争锋》观后感(二):历史上的惊奇号

该级共建造了5艘。两艘被英国俘获,分别是L'Unité(联合号)和La Tourterelle(斑鸠号)。法国历史中第一帝国时期的记录很少,没有提供此舰被俘获前的有关作战资料。她的一生中——基于惊奇号而非联合号——以对赫尔迈厄尼号的辉煌战绩而著名,但她今天闻名于世,是因为作家帕特里克·奥布赖恩。这艘真实的战舰,在她的关于虚构的舰长奥布里和外科大夫马杜林的冒险经历的小说中更富传奇色彩。下面还原她的本来面目。

她作为联合号,1794年建造于勒阿弗尔,是一艘装备有24门8磅远程火炮的轻巡洋舰。她在地中海(1796年4月,在中立国波纳,今阿尔及利亚的安纳巴)被英国护卫舰(三桅帆快速战舰)无常号(Inconstant)俘获,并改名为惊奇号(因为已经有一艘联合号了)。(英国皇家海军的传统是俘获敌舰从不改名,以此炫耀战绩,羞辱敌人,除非惊奇号这样的特殊情况。)她的缆绳被取下,并按一艘28门火炮的战舰进行重新武装整和归类。事实上,惊奇号的主甲板装备了24门32磅加农炮,后甲板准备8门32磅加农炮,前甲板还有4门6磅远程火炮。这使她很难定级,她一直被认为是一艘五级战舰,直到1798年她被重新归类为六级战舰。

在爱德华·汉密尔顿舰长的指挥下,她于1796年7月航行到牙买加。她一生中的辉煌时刻是在1799年10月24日极其大胆的干掉了护卫舰赫尔迈厄尼号。赫尔迈厄尼号的全体水手兵变,杀死了他们的指挥官皮各特舰长和他们的军官。这艘战舰投降了法国的盟友西班牙。她停靠在有装备着约200火炮的海岸炮台保护的Puerto Cabello的海港(今委内瑞拉境内)。惊奇号的小艇在舰长汉密尔顿的带领下,冒着被巡逻炮舰侦察和炮击的危险前进,登上了全员戒备的赫尔迈厄尼号,清除了甲板上的抵抗,将她开了出来。他们的损失是12人受伤。西班牙遭受的损失是119人被杀,97人受伤。舰长汉密尔顿因此被授予爵士,赫尔迈厄尼号回归海军阵列。

1802年2月,惊奇号回航英格兰,在Deptford被卖掉。

《怒海争锋》观后感(三):大航海时代的工艺品值得细细把玩

数不清是第几刷了。

这片就像一件大航海时代的工艺品,精致细腻,充满那个时代的浪漫气息,令你时不常就想拿出来把玩一番。

诗意的表达艰险残酷的海上冒险,提琴和鼓代表惊奇号的两个情境:漫长的航行和激烈的战斗。镜头如水般地流动,仿佛整艘船上布满摄像机,角色在需要的时候进入画面,完成他的使命,随即消失在你的视线中。你试图去了解船长,了解医生,了解每个人,甚至那位神龙见首不见尾的法国船长,可电影不给你这样的机会,你仿佛是一个穿越者,不小心窥探到1804年一艘英国战舰上所发生的故事,当你想伸出手触摸他们时,惊奇号和他的船员们却云淡风轻的转身而去,渐行渐远。

如果说电影里最喜欢的角色,我想是那艘船,惊奇号。当她出现在一望无际的大海中,扬着风帆优雅前行时,真是养眼。而两艘船互掐时,除了不断闪动的火光,远远看去好像风平浪静,就像一幅美丽的油画,直到镜头切到船上,才发现电光火石间,樯橹灰飞烟灭。

船长是这艘船的灵魂,也是整部电影的精神所在。罗素克劳虽然不像其他英国演员那样有着天然的代入感,却依靠则他细腻丰富的表演成就了一个睿智稳重,勇敢却不失优雅的杰克船长。PS:特别喜欢他的小辫子。

《怒海争锋》观后感(四):电影与小说:关于Master and Commander

要看了书才知道彼得威尔与他的群体为电影付出了多大努力和心思,他们是如何把散布在二十部半的小说里的线索择取串联,并以如此友爱、如此自然仿佛它本来就是这样的方式编织在一起,构造成一部在壮观宏大的镜头语言下竟以细腻情感取胜的电影。那么多丰富的情节都被作为“旁支末节”舍弃,彼得威尔只保留了最中心的,他最想保留并传达的那部分——战争与海洋中的人性,丰富的人性和人情味。丰富的趣味性。而这些永远说不尽道不完的课题,只通过一艘拥挤着197号人的五百吨二十八炮战舰呈现得淋漓尽致。这艘舰船就是HMS Surprise。在奥布莱恩的书迷心目中,惊奇号将成为他们一个仿佛结识很久的老朋友,舍不得遗忘,并对它有可能的结局充满感伤。奥布莱恩的小说正是以这些特质脱离了一般的历史小说而进入伟大行列。更别提那一对伙伴各自的魅力,更别提他们那跌宕起伏、波澜壮阔的旅途,更别提拿破仑战争期间大西洋海战的长幅画卷。更别提那些繁复的极具知识性的舰船与海军术语。以及因为斯蒂芬·马图林的存在而带入全书的趣味盎然的自然知识及科考场面——远比探索发现频道那一类的节目教给人更详尽的知识。这不只是一系列的海战小说,它还向我们展示了200年前那个时代的方方面面——社会等级、文明风俗、各国政治状况、时尚潮流……一个对旧时代海战怀有求知欲的读者会看到关于海军内部的最细微的描述,舰船等级、构造、人员构成、食物配给、军衔级别、服饰规章、军事法庭、等等。

了解电影对原著的改编,电影中的各项情节分别来自原著中的何处,哪些是虚构的哪些是取材的,可以增加观看电影时的趣味和触发联想,但若将这些改编与虚构部分与原著加以比较并试图评判优劣则显得毫无必要。这是不同的二者。原著诚然是伟大的,电影却也是非常棒的。而它的演员们更是棒得让人无话可说。相比较原著中的杰克·奥布雷舰长,罗素克洛扮演的这位舰长显得更加强势、精明与坚决。原著中的杰克非常地有趣、除了是一位有能力的实诚的舰长,他还非常富于同情心,对船员下属们极好,他的舰船上没有英国皇家海军里最流行的严刑酷法,很少舰长们喜欢用的鞭笞,纪律是靠着成熟船员的自觉协作和责任感自然而然执行的。他也乐于提拔自己的下属,推荐他们往更好的前途发展。他没有嫉妒心,没有睚眦必报的狭隘心胸,相反显得热情、坦率、朴实,我相信除了医生负担的那些秘密的海军情报职责,奥布雷舰长本身的品质也是吸引他上惊奇号担当随舰军医的原因之一,甚至是更重要的那一个。罗素克洛尽管无法完全表现出原著中花费篇章的这些美德(限于剧本),他仍然让我们感受到他作为一个舰长在下级和水手们中受到的尊敬和热爱。尽管他不美,尽管他体重超标,尽管他不经意间就流露出那种演员本身的自傲自矜——谁叫他是两届的奥斯卡影帝呢——但他仍然是可爱的奥布雷舰长。你可以通过他的言行触摸到他的内在。

而斯蒂芬·马图林,他有许多的特质,一部小说所能创造的最多位面、最复杂矛盾的天才。二十部半的长卷也不会让这个角色失去光彩,令人厌倦。在杰克舰长眼里,他最初是一位学者、自然学家、哲学家,一位“世界上最单纯的伙计”,但后来,杰克才发现事实远不只是那个样子。当然有些对他仍是秘密。斯蒂芬是个爱尔兰和西班牙混血的私生子(又是一个),父亲是爱尔兰军官母亲是西班牙贵族。一个少数派的天主教徒。受贵族教育长大。爱尔兰语、英语、西班牙语、法语、加泰罗尼亚语都是他的母语,他还能流利说拉丁语、葡萄牙语,能熟练应用希腊语、马来语、阿拉伯语和乌尔都语。但是他不懂海军行话。他在西班牙有一座城堡,有大片的地产,除此之外,他还是一位技巧精湛的外科医生,会把最惊险的手术做得跟艺术一样完美。而暗地里,他还是为英国海军情报部工作的头号老资格间谍,有丰富的谍报经验,海军上将也要向他咨询意见,但完全拒绝领工钱,却宁肯暴露自身也要将任务履行到底。他参加过爱尔兰独立运动、参加过加泰罗尼亚独立运动,在拿破仑之前还参加过法国大革命。在爱尔兰有一段期间他曾每年与人决斗二十次以上,后来还把杰克也拖去决斗了。

然而比所有这些诡异的身份更吸引人坠入医生漩涡的是他那奇妙性格中的每一个位面,它们像水晶的各个尖棱折射出的光线交相辉映。他的敏感、他的友善、他的同情心,他的暴躁,他的孩子气,他的天真,他的得意,他的刻薄,他的脆弱,他的阴暗……他是个多重人格的矛盾综合体。在与死神搏斗时他是个强悍的医生,在遭遇到危险时他是个谨慎、成熟、镇定的战士,与他的动植物们呆在一起时他是个天真的会像小孩子一样兴高采烈的学者,遭遇低潮时他会摇身变成最易感的哲学家。他不修边幅,品位古怪,衣着邋遢,时常戴一顶不成样子的假发,从来也没学会过怎样在海上稳定行走,不计其数地掉进过海里,虽然从事着海军谍报工作却对舰船及军衔辨别像个白痴,与人话不投机就会像只牡蛎一样紧闭双唇,完全不顾气氛僵硬。他是如此的敏捷机警有时却又如此的不通世故。不知道是医生的幸运还是奥布莱恩的读者们的幸运,彼得威尔找了保罗·贝特尼来扮演他。斯蒂芬骨子里带有的那种不明过往的阴郁,那种敏感与倔犟,还有孤僻、反叛,保罗身上也同样隐晦地深藏着,过去生活的全部烙印在灰烬下潜埋。而英国演员那种独有的,即使邋遢也遮掩不住的温文尔雅,那种含蓄节制的风格,让保罗把医生活生生地从二维世界带到了三维世界,依旧敏感、不为人察觉的孤独,尽管水晶的尖棱同时受限于剧本被削减了许多,但保罗的医生有着与原著中一样的温暖、可敬、让人信靠。毫无疑问,惊奇号上的船员都热爱他,仰赖他,视他为真正的贵族。他的勇敢,他的即使面对杰克仍坚持要求公正的倔犟,他对自然生命的热爱和广博的知识,他的温柔和耐心,他的宽容。保罗曾说医生是那种即使将他关进禁闭室一个月,他走出来仍然神清气爽的人,因为他的内在如此丰富,完全足以使他在任何逼仄枯燥的环境中仍能自给自足、自得其乐。

还有那些可爱的配角们,虽然繁多但他们每一个都能做到面目清晰,面貌各异,留给人印象。曾经在杰克手下干过的普林斯,是在第十部《世界的另一边》里来到惊奇号的,尽管有上校军衔,他却没有供他指挥的舰只,当杰克的船停泊在军港并且编制不足时,普林斯又来请缨,他曾任过杰克的大副。在电影中他仍旧是第一副官。由James D'arcy扮演的这位英俊的脸上带一条伤疤的青年军官相信也令许多观众印象深刻。还有霍兰,这个可怜的候补军官生,这个满脸写满了约拿两个字的倒霉蛋,这个走投无路的家伙,他从前也曾在杰克手下服役过,属于那种既不恶劣也无长处的可有可无的船员,他和普林斯同一时期上了惊奇号,同样是看不到出路,但他的前景比普林斯可要渺茫多了,杰克受不住同情心作祟收留了他,可在电影里他毕竟没有忍受住那种排斥,那种迷信的敌视,那种无法融入的隔绝,尽管他有一副好嗓子,唱歌很好听,但他还是自杀了,抱着炮弹沉了海。这是电影中展现出来的阴暗,无可奈何的生活的困境,在世界上任何角落都可能存在的阴暗。还有长相怪异的船长管家奇里克,偷听船长和医生谈话,还有漂亮伶俐的贵族少年候补军官生布兰克尼。他在电影里被斯蒂芬锯下了一条手臂,杰克送给他一本纳尔逊的传记。布兰克尼的演员后来在HBO+BBC的电视剧《罗马》里饰演早慧的少年屋大维……还有许多,还有加拉帕格斯那群亲切的大陆龟,医生戴着眼镜给它们量脖围……

奥布莱恩显然是个医生派,对于二十部半的奥布雷-马图林系列,医生这个角色代表着什么,他身上有多少作者本身的影子才能使作者对他如此偏爱?每一个作者都有某种纳西索斯情结,在他小说中的人物身上照映自身。然而作为读者来说,奥布莱恩像他笔下的医生,或者医生折射出了奥布莱恩的灵魂,这又是件多么幸运的事。而更幸运的是,彼得威尔将它们带上了银幕。

《怒海争锋》观后感(五):非常雄壮的旋律,和《角斗士》一样。

影片非常好,从导演到编剧到制作到演员,不多说了。

让我感慨的是军舰上那两个少年军官,十四五六岁的年纪,就参加真正的战争,站在士兵们面前,承担责任,最后一位阵亡,另一位成长起来。

那是在1805年,到40年后,是鸦片战争的时代,这名少年军官五十多岁,正是睿智成熟的年纪,以舰长甚至司令官的身份在英国海军服役,指挥英国海军鸦片战争的就是他们。

以这样的履历,必是身经百战的将军,而中国当时的海军、陆军以及朝廷大员,大都落后愚昧、无能,彼此相映照,一败涂地也就不足为奇了。

制度决定成功的典型,值得思考和学习。

反观现在,国军常年不战,美军征战不休,若一日相抗衡,让人担心旧事重演。

《怒海争锋》观后感(六):The ship is our home.

根据Patrick O'Brian的Aubrey-Maturin系列小说改编。该系列小说多达20部半(最后一部没写完),被誉为拿破仑时代海军海战的百科全书,作为主人公的船长Jack Aubrey和他的好友兼随船医生Stephen Maturin更是成为经典。本片是第一次影视题材的涉及,从其中至少3部中选取了情节,可以说开了个好头。

主要讲述Jack的“惊奇号”追逐并击败法军私掠船“地狱号”的经过。主线就那么回事,出彩的是对人物群像的刻画。Jack就不用说了,是全剧的灵魂,智勇双全有大局观恩威并重能文能武还运气好,得此领导夫复何求?Stephen也不差,在船上是另类,见多识广痴迷科学医术高超为民请愿还不怕疼,绝对大师级科学家啊。此外,几位年轻的军官也给人留下深刻印象:有因流言蜚语而投海自尽的,有虽年轻断臂而不改其志的,有勇敢杀敌而为国捐躯的。船上一共197人,片中叫得上名号的有十几位,大多有血有肉个性鲜明,实属不易。

虽然是战争片,但轻松幽默的风格贯穿始终,很合我口味。本片获得了包括最佳影片和最佳导演的共10项奥斯卡提名,但生不逢时的遇上了史上最强百发百中的《指环王3:王者归来》(11项提名全部中奖),结果只能在人家没提名的两项中求安慰了(最佳摄影和最佳音效剪辑奖)。

《怒海争锋》观后感(七):随笔之怒海争锋

当怒海争锋开始的时候,那一片黑色的海洋就完全吞噬掉了微小的惊奇号。在字幕介绍部分,惊奇号被海军部派去阻止法国战舰地狱号,而地狱号远比惊奇号强大,浓雾中出乎意料地偷袭便是最好的证明。还有后面战后会议中对地狱号的分析,皆是强调敌我实力悬殊。

在船长Jack准备爬上船头的时候,他被炸弹炸得耳鸣,而我们一下子便被导演切换到主观听觉,和Jack一起感受那一阵阵的耳鸣,那种不舒适。

在第一场战斗中,导演就体现了全体惊号船员的团结,小船拉着大船到浓雾中,水手们奋力地划着桨,在没有舵的糟糕情况下逃出生天,“lucky Jack”的称号也被大家知晓,意味着Jack的幸运事迹绝不仅这一件,等着吧!

上风优势和炮火优势,还是二重甲板船,一败涂地,也就是意味着人家强大的一笔,而咱们只能偷袭。

“We are not going home”,Jack说出这句话的时候,整个音效就是沉重的嗡嗡声,仿佛什么恐怖的事情发生了,我们有这样的感觉,而电影里面那些听不到这种音效的船员们同样恐惧,因为他们要去和强于惊奇号的法国军舰抗衡。而Jack的那种好胜心也极其明了(之前医生谈到惊奇号老了的时候,Jack的反驳也代表了他对这艘船的执着)

哦,还有手臂被锯掉的Blakeney和朋友Calamy说到死了时在鼻子上缝上最后一针,确定死者不是在睡觉,而Blakeney不想这样,科勒也答应了他。这或许为最后Calamy战死沙场,Blakeney要缝最后一针打下伏笔。

tephen切开Joe的头骨,这他妈让我想起了伟大的安东尼霍普金斯烤人家脑花吃的场景,鸡皮疙瘩都起来了,还大庭广众之下,导演是想让每个观众都吃不下饭吗,不过医生的名头倒是打响了。

elson将军是Jack的偶像,“我曾经为他打过尼罗河战役,伟大的战役”,135页都记得那么清楚,这不是脑残粉是啥?

这个转换太美妙了,从Jack和医生的演奏中到他们在海上的欢愉,船修好了,到后面交换食物的欢欣,再到那撑伞的美女迷死人的微笑,我忽然想起《公民凯恩》中伯恩斯坦的话,“那女孩一身白衣,带着一把白色洋伞,我只看了她一秒钟,她并没有看到我,但我整个月都在想那女孩”。

“May I trouble you for the salt”,英国人的冷笑话,这家伙就记得这了,有点逗比。然后一瞬间把激昂的气氛凝聚到第二个故事上,强烈的对比,Nelson的爱国之心和那个笑话一样,没有人能够怀疑。(heart glow)

用小船摆脱地狱号的追击之后,Jack打着左满舵时,脸部有个大特写,他的坚毅和复仇之心,决定了惊奇号下一步的行动。绕一百里后咬住敌舰船尾,略叼略叼 。

合恩角洋面波涛汹涌,航行危险。终年强风不断,气候寒冷。(来自百度百科),当惊奇号追击地狱号达到合恩角时,发生了被迫放弃落水水手的事故,当时Hollom正准备去帮助瓦利收帆(而他的犹豫也许坏了事),这件事也直接导致了水手们对瘟神(Jonah=Hollom?)的集体发难。

落水人瓦利的死亡,甲板上的沉默,船舱里的欢呼,暴风雨,哀伤不舍的音乐,Hollom深深的自责,我们也沉浸在失去一个生命的痛苦中。

Jack和Stephen也产生了矛盾,Jack的好胜心不断地挑战着Stephen的底线,Don’t forget your old shipmates。装得像一节树枝的小虫的隐喻意义再明显不过了,最后还是得靠伪装啊,Lucky Jack!

到达加拉巴哥岛的音乐“Prelude”太好听了,大家去听啊

激烈冲突爆发在Jack和Stephen之间,Jack认为Stephen玩物丧志,Stephen认为Jack不守诺言,被权力腐化

“你们想被法国佬打败吗

你们想让拿破仑当国王吗

你们想让你们的小孩唱马赛曲吗”

鼓动人心的宣言,政治家及优秀领袖必备的品质。

水手们的诋毁及不满,不敢击鼓备战,爬上桅杆导致瓦利落水死亡,值班时海风停止,每次都是他引来了“鬼船”(地狱号),大家认为Hollom内心邪恶,触犯了上帝,是船上的瘟神(Jonah),并对他身体冲撞, Hollom产生了极大的心理压力,这就是积毁销骨。自杀可上不了天堂,这对信基督的英格兰人来说是多大的悲愤与痛苦。船长说明天要起风,I’m sure of it。水溅出来就像血一样,在空中绽放出绚丽的花朵。

tephen被海军陆战队长失误击中,航线向西,赶回加拉巴哥岛上救治。深深的兄弟情(基友情),让Jack放弃了继续追击地狱号,而返回到岛上。(曲子:Adagio)。尤其是发现地狱号时对Jack脸部的大特写,那不再是船长的坚定,而是对朋友的担忧。

硬汉风采,关公的刮骨疗伤也不过如此了。Stephen自己动手术,在最后夹出子弹的那一刻,镜头停留在他的脸部时间超过十秒,仿佛我们亲身经历了很长的等待一样,屏住呼吸,这就是“临场”效果,比大炮更有力。

tephen为了Jack又把那辛苦抓来的珍惜动物给放了

高潮:伪装成捕鲸船打败了地狱号,最后一个小小的意外就是,地狱号的船长伪装成医生,也逃过了一劫。但终究逃不了lucky Jack 的手心。

在黑暗中出现,在光明中离去。

记住:不要缝我的鼻子

:击鼓备战

最后一问:为什么Hollom会看到水手老头Joe手指上写着“Hold Fast”(誓死奋战)?

《怒海争锋》观后感(八):海上探索者传说——看经典海上战争史诗片《怒海争锋:极地远征》的思考

——题记:因为有了海洋文明,才有了真正探索发现的时代;因为有了远征,这个时代才得以实现。这个时代人们的任何成功,都最终归因于信念并得益于勇气。

在影片《怒海争锋:极地远征》中,讲述了杰克船长率领的英国军舰惊奇号征战法国巡洋舰地狱号的史诗战争。尽管有敌舰地狱号存在,但是我们用一个单独的视角,从始至终都死死盯在惊奇号这一条船上、伴随着远征遵从着一条单独的航线,这让我们承担了一种孤独中勇往直前的命运,或许只有这样我们才能真切地体会到使命的意味。

地狱号起初偷袭惊奇号的神出鬼没,让我感到了一种未知的压迫感。征战的目标(地狱号)既凶险又神秘,好在这个目标是确定的、毫无疑问的,这在杰克船长坚定不移的神情上可以看得出。杰克船长根据经验、应变的机智乃至远洋的见识摆脱了敌舰的偷袭,易守为攻,凭借信念与勇气开始了新的征程。海洋是自足者的地狱,因而他是人类梦想的载体。没有未知,那梦想就如同陆地的尘埃缥缈轻佻、死无生气,只有海洋的波涛连贯、厚重、富有生机,才能够时而舒缓时而汹涌,如同人类探索的目标充满了祝福与诅咒,象征收益与风险并存。有所准备的人会避开风险另辟蹊径追逐目标,毫无斗志、心性乖戾的人坐以待毙,被目标反戈一击。

影片中对拿破仑时代大远洋战舰成功地进行了真实再现,使我深刻感受到航海事业的博大精深。发生在这艘深海战舰上的是一个庞大的工程,从船本身的修缮维持、改造更新,到生活物资的补充,从人事管理到心理干预,从战事部署到临场指挥,一切都在这个汪洋上的木块中操控维系,不能有半点的遗漏与怠慢,否则,逃往的可能性只能为零,剩下的结果只有两个:葬身大海或沦为阶下囚。一艘大船在众人调配合理、团结协作中按照所需屡屡变化,唯一不变的就是整艘船的稳固结构与稳妥前行的海上步伐。海上发生的任何事不曾有半点差错。

船上两个人印象最深,船长杰克(拉塞尔克罗 主演)与医生斯蒂芬(保罗贝特尼 主演)。杰克的任务,医生的科研,代表了那个时代人们对梦想追逐对未知探索的两个方面:对主观世界的征服和对客观世界的追求。但是在一个携带自然学家兼职医生的巡洋舰上,科研能如诺言般神圣,值得尊重与满足,但却不可能像征伐和炮击来的实至名归、立竿见影。所以,那依旧是一个争夺海上霸权的时代,依旧是一个用火炮和佩剑叩开世界、拉动文明的时代。但是,战场之外人们对自然的兴致盎然与新鲜技术的迫切追求,更多能折射出人们对科学的崇高敬意,这是一种推动人类进步的原动力,既发端于人类的天性,又关乎于人类的所需。而医生对自然的孜孜不倦、杰克船长对任务的忠于职守,也意味着人类自觉进步的坚定步伐,这需要伟大的信念与强大的勇气,来承担人类在实现自我、创造未来过程中面对的巨大挑战。因而,尽管历史屡有偏颇在所难免,但时代终究是进步的。

《怒海争锋》观后感(九):Lucky Jack

1、Jack:把船拖进浓雾。

2、他是个什么样的人?

Jack:我和他共进晚餐两次你,每次他都和我说话了。他是个战术大师,而且也是个非常有洞察力的人。

3、请你讲讲他的趣事吧。

Jack:有人在寒夜里请他穿上大衣,他说他不需要,他很暖和,他的爱国心让他全身暖呼呼的。听起来很做作,如果是别人,我一定瞧不起他,哦可怜的家伙。把那当成仅仅是一种狂热而忘记,但出自Nelson之口,你知道那是真心话。

医生:他是唯一一个没被权力腐化的人。

4、Jack:这两只虫子你选哪一个?

医生:右边那个,身子长很有优势。

Jack:错啦,有句话叫做,二恶相权取其轻。

医生:说双关语的人都是小偷。

5、老头:邪恶来自心存邪念,做坏事的人。

6、Jack:你不能和水手做朋友,小伙子,他们会看不起你。你也不必当暴君。你26还是27?你不能永远当见习官。他们需要的是领导和力量。找出自身那种特质,就会得到他们的尊敬。没有尊敬哪来的纪律?

见习官:是的,力量,尊敬和纪律。

Jack:well这是一个倒霉的职业,非常倒霉。下去吧。

7、Jack:这次考验我们的胆识、纪律和勇气。他们的贪心会让他害命。

《怒海争锋》观后感(十):《怒海争锋》:光荣属于人,胜利属于神

作者:hitchcock

如果你是船长,当暴风雨把你的船员打到海里,他却和船还有几根绳索相连,你会选择不顾一切地去救他,还是砍断他最后的希望,为了全船的安全,看着他在你的视线里随你砍断的绳索淹没在大海里?如果你选择前者,你是人,是“奇迹”号的医生史蒂芬,如果你选择后者,那你是神,是骁勇善战的船长杰克。如果你因为犹豫而痛苦,那你就是船上的少年布莱肯尼,医生和船长争取的对象。

根据畅销小说改编的电影《怒海争锋》讲述了一个拿破仑时代的海军故事,本来要探索世界另一端秘密的“奇迹”号遭到了法国“地狱”号的奇袭,伤亡惨重,此时船长杰克决定暂时不回英国,以攻为守,冒着全舰船员的死亡,也要为英国挽回颜面。他们在广阔的巴西海上转移,从一个小岛到另一个,遇到风暴,杰克亲自砍断了随桅杆远去的彼得最后的希望。这一切,正是医生史蒂芬不能忍受的,在他看来,人的生命远比用船员的安危去赌英国的海上胜利更重要,他渐渐和杰克疏远,花主要的时间研究动物,把他的人文主义思想传达给船上最小的船员,十三岁的贵族布莱肯尼,他在“地狱”号的奇袭中失去了一条手臂。杰克的确是个以“勇气,尊严和纪律”为治舰规则的军人,在奇袭中立下战功的二副郝兰姆因为不尊重客人而遭到当众鞭笞,深夜,不堪羞辱的郝兰姆在布莱肯尼面前投海自尽。郝兰姆死后,已经接近陆地时,出于安全考虑,杰克依然不让船员上岸。百无聊赖的船员开枪打路过的飞鸟,却不慎击中史蒂芬。作为唯一的医生,史蒂芬用极大的勇气为自己开刀,取出了腹部的子弹。那以后,受到强烈震撼的杰克开始审视自己的所为,先是允许史蒂芬上岛,继续他的自然学研究,再是让船员到岛上休养生息。他们都没想到,这却是血战法国“地狱”号的开始。史蒂芬去了岛的另一端,发现“地狱”号的接近,于是杰克决定就在此地和法国人决一死战。“这艘船就是英国”,史蒂芬用一只伪装成树枝的尺蠖启发杰克,让他把自己的船伪装成遭难的商船,打法国人一个措手不及。一场血战之后,杰克胜利了,俘虏了“地狱”号,在海葬众多牺牲的船员后,经历了这一切的史蒂芬和杰克再次合奏一曲。布莱肯尼也成熟了,他摊开手,那是一只生命力旺盛的黑甲虫。

罗素•克洛重新拣起角斗士式的胜利英雄形象,对于他这样肌肉发达,神态坚决的人也不是什么难事,所以说杰克一角是为他度身定做也会有人相信,这个角色本身并没有太多的心理冲突,杰克和史蒂芬的和解也不是出于他对史蒂芬人文主义的认同,主要还是出于一种道义的支持和对他给自己动手术的佩服。史蒂芬的扮演者是《美丽心灵》里和罗素合作过,扮演他想象中的黑衣人的保罗•拜特尼,他在《怒海争锋》里外表衰弱,内心却极其坚强,对于自己坚持的立场不会放弃。他是个达尔文式的人物,相信科学能拯救世界,而不是武力。出于医生的一贯立场,他珍视生命,连在岛上看见法国船靠岸要逃跑时也不忘记让布莱肯尼打开他采集动物样本的笼子,让这些动物回归自然。他把希望寄托在布莱肯尼身上,教他如何观察动物,如何记录,如何成为一个自然学家,因为他相信未来不在拿破仑式的好战分子手中。布莱肯尼正处在世界观的形成过程中,一边是杰克把航海的梦想和歼敌的激情教给他,给他看航海神人的书,另一边却是史蒂芬的人文主义。他在战争中失去了一条手臂,感受到了战争的惨酷,决战中却照旧挥刀成为全舰的指挥者,杰克的教育为他成就了现在的胜利,史蒂芬的感染给了他一个希腊式的光荣未来。布莱肯尼的扮演者是个自幼学音乐的孩子,他天真无邪的脸孔上表现的是果断和坚强,也是关心和伤逝,毋庸置疑地说,这部电影将他塑造成一颗新童星。他的表演并不夸张,却在细微的表情变化中体现着人物内心的变化,他对世界好奇的目光里,闪烁着对英法战争的怀疑。

其他的演员受到的关注就远远没这三个人多了,尤其是在《指环王》中扮演小矮人的比利•伯伊德,在片中基本只是个露脸比较多的战士,没几句台词,很让熟悉他的影迷失望。另外的一些船员,似乎都是一些盲目的跟从者,结果做人还是做神的冲突就完全落到史蒂芬和杰克身上,如果没有拜特尼的精湛表演,史蒂芬就完全成了个破坏英国民族主义的散漫科学家。这些船员,有的是白发长者,为航海事业贡献了一生,最后死在战争中;有的英勇战斗,终成大器,如接管“地狱”号的大副;还有的固守自己的岗位,在血与火的洗礼中成熟起来。

《怒海争锋》是彼得•威尔首次执导海战片,这位《绿卡》、《真人活秀》和《死亡诗社》的导演,这次用这部和尚片再次显示了他对人性的挖掘和幽默的适当利用。史蒂芬给自己开刀取子弹的一场,从一开始就是一种揪心的刮骨疗伤的气氛,等他把子弹取出,让助手把子弹上粘着的布片拿到血衣上核对时,一句“完美的吻合”,一下子把观众紧张的神经松驰开来,放映厅里一片笑声。

当然,威尔在本片最出色的还是他对英法战争的思考。这场本来就属于瓜分世界的战争,从一开始就没有任何正义可言,所以才会有史蒂芬和杰克的争执,包括他们对新生代布莱肯尼的争夺。两个人都想把这个孩子变成自己一样的人,最后却都没能完全达到目的,这个孩子最后两种态度都学到,却没有能力思考背后的含义,照样为民族主义卖命,闲下来的时间才是给科学的,也许他正代表了英法战争后,不用为战争烦恼的的新生代。

要指望威尔在这部以民族主义为先的片子中讲述黑泽民《七武士》末尾堪兵卫对武士价值的怀疑是不可能的,但这种情绪或多或少地贯穿着全片。《七武士》中,武士以为自己帮助农民是出于侠义和施舍,但当武士纷纷战死,在这片土地上延续生命的依然是农民。同样的,在《怒海争锋》中,多次出现的黑甲虫就是这样一个生命的延续者。史蒂芬第一次接过布莱肯尼的甲虫时正是他和杰克闹翻的时候,第二次是他们和好,他在岛上研究动物。第三次是片尾,当史蒂芬认识到英法战争即使不义,却唯有胜利才能保全自身的时候,不得不选择战斗。战斗胜利,战死的船员披着国旗投入大海,他应该是痛苦的,因为他的对人的关怀最终输给了骄傲的杰克和英格兰的荣耀。这时布莱肯尼手中的那只甲虫,才是真正让他欣慰的东西,两国为土地交战,战士战死,最后永远活下去的还是那只不起眼的甲虫。

美国媒体给它打出了8分以上的高分,《芝加哥民报》给它的评价是“或许是同类电影的最佳”,《洛杉矶时报》说它是“智慧的史诗,但其特质已经超过了能团结我们的智慧”,《纽约时报》的说法是“幽默,热情和人生的大结合”。看来,媒体们已经把《怒海争锋》当做了今年奥斯卡的夺标热门,已经三次被提名的威尔,以前总是赶着奥斯卡大年和别人天地大冲撞,今年眼看又是个竞争激烈之年,明年他能捧得小金人吗?我们还是为他祈祷吧。

两百年前,英国种植了一大批橡树,等待两百年后成材继续和法国战斗。现在两个世纪过去,当年的橡树已经不再需要用于航海,我居住的城市里,这些上好的木料成了公园里孤独的雕塑,继续诉说着两百年前的那场传奇,它们才是这场战争最后的胜利者。