《我曾侍候过英国国王》是一本由[捷克] 赫拉巴尔著作,北京十月文艺出版社出版的精装图书,本书定价:26.00元,页数:219,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我曾侍候过英国国王》读后感(一):2018年7月晚购买此书赠与哈思瑶附笔录

这本书带着童话般的希望和酒鬼般的流浪汉气息,讲述了一个充满事业理想的服务员奋斗而惊险,屡次成功却又重归于平淡的一生。作者赫拉巴尔出身名门,学历甚高,却选择把自己置于社会底层,去亲身经历奋斗与成就、穷苦与富有,其对人民和社会的热爱可见一斑。他晚年花了18天,在“一种轻盈的无意识状态”下,一字未改的完成整篇小说,体现出他深厚的文学功底、丰富的社会阅历以及对人本身的深刻理解。小说以林中生活为结尾是赫拉巴尔晚年隐居林中小屋的写照,可看出其接近于亨利·梭罗与老子的自然观和人生观,为读者提供了在哲学和文学上的至高精神享受。

应该是豆瓣上翻到的推荐,真心是没有期待就读到的一本好书,其实我从中了解的并不只是这样的一个故事。

第一,男人内心渴望买春,那么一个小杂役,都愿意把一个月赚到的钱,去妓院里挥霍一次。大约在男人的心中,只要有钱,就可以得到梦想的女体。

第二,洞察一切又不为人所知,是做人的王道,象小杂役的领班所说,你要什么都没看见,什么都没听见,你又要什么都看见了,又什么都听见了。

第四,宠辱不惊过人生,小杂役最后,就带着小马小羊小猫在山里生活,时运不济的时候,谁会记得你辉煌的人生?

《我曾侍候过英国国王》读后感(三):所以这是他的幸福呢还是不幸

开篇,《国王》就抛来了两句话:你什么都没看见什么都没听见!你必须看见一切,必须听见一切!正是这两句话把我领入了赫拉巴尔的王国。

赫拉巴尔正是在捷克斯洛伐克被侵占,不愿公开支持新政府而被制裁时写下的这本书。从一个远离战争的小人物的视角来反映出当时社会的人物百态。不知道用鸿篇巨制来描写这本书是否得当。

他愿当一名百万富翁,他幻想着用百元钞票铺满房角,用美丽的花瓣去装饰美丽女性平坦的小腹;他想受人尊敬,他借用将军落在酒店的领带为自己找自信,他将领子浆得发硬好让自己高一些,他为自己的鞋加了双层鞋跟。他将硬币洒在地上看人们争抢认为这就是人性。

是在什么时候发生了变化的呢?是他获得国王勋章后看得领班的眼神、还是与丽莎结婚时无人愿与他碰杯?他无法融入服务员的世界、无法融入德国人的世界、无法融入百万富翁的世界、那就逃向孤独吧。

正如他所说,他的幸福往往来自于他的不幸。还是他的不幸又源于他所认为的幸福?

回归森林之后的情节是我最喜欢的部分。无论是动物对他的依赖,狼狗的死去,预想中被山脊冲刷成两半的尸骨,还是作为收尾的穿上燕尾服带上勋章的情节,

或许最后他真的成为了世界公民,不用为被羞辱的德国体育教师出头、不用因为同胞守屠杀时自己却被德国人检验儿煎熬,不用只有通过被暴打才能重新成为捷克的一员。所以他是应归属于捷克呢,还是德国呢?还是逃向孤独吧,或许哪里都没有他的容身之所。归属于森林,恰巧在这他得到了他所祈望的尊重。

所以这是他的幸福呢还是不幸?

《我曾侍候过英国国王》读后感(四):遇上赫拉巴尔

提起捷克作家,多数人首先想到的一定是米兰·昆德拉,一部《不能承受的生命之轻》在中国被很多人熟知,但是他的作品其实真的不好读。抱有同样感触的也包括捷克的读者,所以在那里有另一位倍受推崇的国民作家赫拉巴尔。比之米兰·昆德拉所呈现的文学之重,赫拉巴尔传达出了另一种不能承受的文学之轻,在他的代表作《我曾侍候过英国国王》里有这样一段介绍:本书是作者用十八天在“一种轻盈的无意识状态”下完成的,当我展卷阅读的时候,虽然创作上的高度一再挑逗我多疑的细胞,但是小说由内容到文字那么强烈的畅滑度真的让人深深体味到了何谓“轻盈的无意识”。

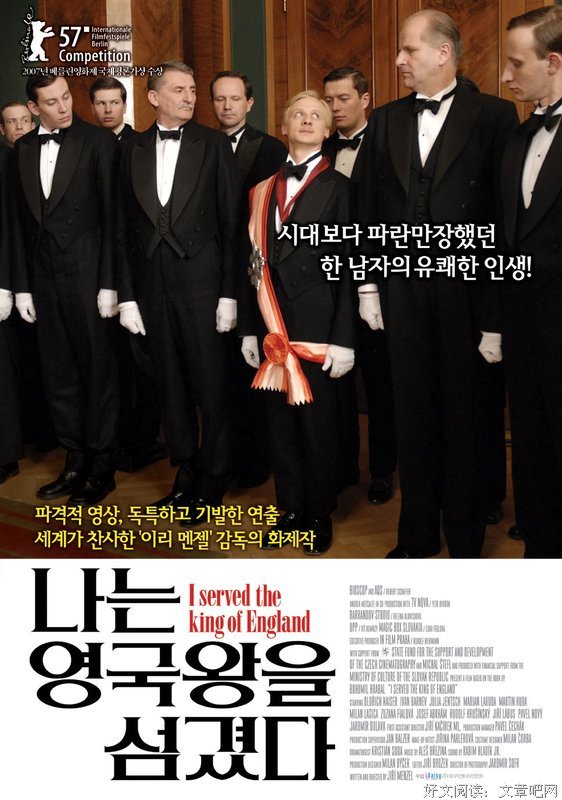

赫拉巴尔初次被引进中国是在2003年,《我曾侍候过英国国王》更是被拍成过电影,也享有高度的美誉。如果有一些作家被错过会追悔莫及的话,赫拉巴尔对于我来说就是其中一位,以至于当我真的阅读过他的作品后,产生了“如果你不曾读过赫拉巴尔,你就真的不知道赫拉巴尔”之感。

赫拉巴尔的作品具有强烈的文学性,但是并不难读,在《我曾侍候过英国国王》中“请注意,我现在要给诸位讲些什么。” 不但是小说的开头,也是每个章节的开头,而“你们听够了吗?这回我可真的结束了!”被用来作为结束语,没错,像极了说书人,整篇小说就是在讲述一位小人物浓缩的一生,却充满了铺张与华丽,折射出捷克的社会百态,以百万富翁为梦想的赫尔•迪蒂尔从旅馆学徒做起,并最终达成了自己的目标。其间他遭遇过各色人物,闻见了各种离奇故事,让读者仿佛与他一起在二十世纪中期的捷克游历了一番,不以史而以事见证一个国家一段时期的风貌,并把那些人生的哲与悟深埋在赫尔•迪蒂尔的成长里。同时,整本小说那些绵密的文字和揶揄调侃的风格,让人产生了强烈的阅读快感,如同作家的创作状态,我也是几乎一气呵成读完的。

与赫拉巴尔的另一部更加知名的作品《过于喧嚣的孤独》相比,《我曾侍候过英国国王》明显要“世俗”一些,前者充满思想的漫游,而后者更像是为有形之物注入了灵魂的填充,但是也使之更加靠近大众。

《我曾侍候过英国国王》读后感(五):公路漫長,回憶漫長

『我曾侍候過英國國王』是一部旅館服務員的奮鬥史和回憶錄。講述了主人公通過自身的拼搏,從一名普通的服務員躋身入百萬富翁之列,後來被關進拘留營,最後同貓狗羊駒為伴,孤獨地守護着一條象徵著生命和回憶的公路。

全書共分為五個章節,分別對應獨立的情節和人物。主人公先後任職於金色布拉格旅館、寧靜旅館、巴黎飯店、傑欽小鎮的旅館、小筐旅館做服務員,並最終開辦了自己的斷裂旅館。工作的嬗變和升遷之路,也是主人公心靈的成長之路。我們可以從書中看出,最初的主角只是一個調皮的孩子,對世界和女人都懷著與生俱來的好奇感。而後在寧靜旅館,接觸到了將軍、總統這類的上層人物,看到了富人的享樂和豪奢之舉。在巴黎飯店,主人公還侍候過阿比西尼亞皇帝。他在工作中看到了太多的上層社會的生活了,他也理所當然地嚮往起這種生活。麗莎遇難後,主人公靠賣郵票的錢開辦了自己的旅館,並真正躋身百萬富翁的行列,但其他的富翁卻並不認同他,因為他的成功有著太多的運氣成分,只是一個類似於「發戰爭財的傢伙」而已。哪怕最後在封閉的拘留營中也是孑然一身,並沒有人給予其應有的尊重和信任。

與『過於喧囂的孤獨』相似,孤獨也正是這部小說的所要講述的東西。我們可以看到,全書的文字中無處不透露着個體存在感的缺失。在巴黎飯店,主人公被一名妓女嗤之以鼻——「我在她們眼中仍然只不過是一名小小的餐廳服務員」。在傑欽小鎮的旅館,主人公被懷孕的德國女人視若無物——「彷彿我這個人根本不存在,只是她們的一個什麼衣帽架而已,因為她們在我面前毫無羞色」。於麗莎結婚,他以為這樣就可以輕易獲得德國人的尊重,實則不然——「所有的人都擁向麗莎,只對她表示祝賀,而讓我一個人站在這裡」。最後在名利雙收之際,乃至被已一同關入拘留營,卻依然遭到其他富翁的聯合排斥——「他們不僅不願意,而且也不可以接受我作為他們中的一分子」。雖然天堂艷樓的金髮女郎,麗莎,都認同他喜歡他,最後農民老鄉們都歡迎他,但主角的心靈總是充溢著無邊際的孤獨。而麗莎的離去,財富和名譽的得而復失,更讓他陷入了無法排遣的深深憂悒之中。屈指想來,他最終所擁有的全部,竟然只是眼前這一條像回憶一樣長,卻空空蕩蕩的公路。

這部小說同時還真切地反映了捷克在淪為納粹德國保護國前後的歷史畫面,異族群體之間的優越和仇恨。布拉格曾為舊帝國的領土,因此捷克人極度痛恨曾侵佔了他們領土的德國人。在小說中表現為捷克人凌辱麗莎的一段情節。而德國人又對其日耳曼血統的優越性深信不疑,而歧視其他民族,在小說中表現為對主人公的血統檢查和婚前體檢。在兩個國家之中,主人公徘徊其間,似乎保持着中立的態度,又搖擺不定,而結果卻終究難以兩全。在德國人那邊,主人公並未獲得應有的尊重,反而招致了捷克人對其的仇恨。他融不進德國人的圈子,卻又從捷克人的圈子中被當做一名屈辱逢迎之人趕了出來,身體或是心靈,無論那一方面,都失去了可以皈依之地。

《我曾侍候过英国国王》读后感(六):要想获得对生活的见识,就必须熬得身心俱衰

一

关于写作这件事,不同的作家有不同的看法。比如法国作家玛格丽特·杜拉斯说:“写作是未知数。写作以前你完全不知道将写什么。写作就是试图知道如果先写会写什么。”

赫拉巴尔的写作方式则和杜拉斯有着完全相反的情形。赫翁脑袋里装满了情节,他自己经历的、或是从小酒馆里听到的。这些片段在他脑袋里不断地剪接、拼贴,时常还会有新的片段加入。这就是他剪拼式的创作方式。同时,他在动笔之前往往就把画面就构思完整,他说,在他没写的时候他干得最多,而一旦故事形成,他便坐到打字机前,一气呵成,把脑袋里的画面“誊写到”打字纸上。

赫拉巴尔说:“你得储存一大批这样的故事,使你以后能将它们串起来,并借助于虚构臆想而构造出一个共同的基础,让这些所说的荒诞无稽之事富有意义,能够创造出一种称之为文学的东西来。”

这本《我曾侍候过英国国王》就是赫翁在1971年炎热的夏天,不间断地花了18天写下的,并由于某些原因,只字未改。

二

这是个大时代里小人物的故事,我们甚至不知道小人物的名字,尽管在书本中间位置说他叫赫尔•蒂迪尔,但那也并非其真名,而是为和德国姑娘结婚起的带有德国姓氏的名字。

小人物有个梦想,就是成为百万富翁,然后拥有一座旅馆,跻身贵族阶层,像其他旅馆饭店的经理一样受人尊敬。

最初让他有这一想法是在金色布拉格旅馆当服务员的时候。他用卖热香肠攒下来的外快去天堂艳楼***,在那里,他出手阔绰,他领略到了金钱的力量。同时他还看到那些日进斗金的代理商们,尤其是瓦尔登先生,小人物看见他在房间里把钱一张一张铺在地上,心想:“总有一天,我也要坐在地板上摆出这显示我的权利和力量的图画,一幅的的确确使我快乐的图画。”

于是,在成为百万富翁的道路上,任何能让他觉得受到尊敬和感受金钱力量的机会小人物都会抓住并且沉浸其中,比如,在巴杜比采制衣公司,他看到自己的半身模型和将军、旅馆老板放在一起,这给了他“莫大的鼓舞”。在宁静旅馆,他没事儿就把自己的钱拿出来数一数。在巴黎饭店,他戴着象征高贵的领带在街上溜达并成为大家注意的中心的时候,他感觉“从根本上变了个样儿”……

但同时,小人物内心又是深深地自卑着的,这自卑源于他那个最高梦想与现实的差距,也源于他总想与身边的人比个高低。小人物是个小个子,三次都没能征上兵,这让他成为笑话的对象。在巴黎饭店,他看到他为之倾倒的斯克希万涅克先生责备的眼神时便失望之极而去寻死……具有讽刺意味的是,小人物的自卑似乎与他的地位呈现某种对等关系:在他还是个小堂倌时,他的自卑感并不那么强,而在他身份地位得到提升时,这自卑感却紧紧地压迫着他——尤其是在他如愿以偿地拥有了自己的旅馆并大获成功之后,他却发现自己并没有获得其他经理的尊重,这让他痛苦不堪。

此外,虽然小人物一心想成为百万富翁,但他也不是那种为图利益而毫无原则的人,相反,他身上还有着近乎浪漫主义和理想主义的东西:在天堂艳楼里他在小姐的肚皮上摆花瓣圈儿,并为这样的美折服;在捷克人欺负德国女人丽莎时,小人物坚定地站在丽莎这边;在和丽莎结婚时,他却对自己背叛国家而深深地自责……也许,正是这一点的理想主义引导他走向了后来那个富有哲学意味的选择。

三

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”这是老子的《道德经》里很著名的一段话。老子对赫拉巴尔有很大影响。正如小人物自己所言:“我的幸福往往来自我所遭到的不幸”,福祸相依、互为因果也成了这本书里小人物命运的写照。

比如,他因为老板误认为是他“有意将圣子塑像真品与复制品弄混”而被迫离开宁静旅馆,恰恰因此他被瓦尔登先生推荐到了巴黎饭店,在那里,他遇到了让他为之倾倒的斯克希万涅克先生。并且在巴黎饭店,小人物有幸为阿比西尼亚皇帝服务。而这却成为他的不幸——他觉得老板不能原谅他得到勋章和绶带。当巴黎饭店服务员对德国女人丽莎非常粗野时,小人物因为站在她一边而遭众人啐唾沫,然后小人物就不幸地被解雇了。后来,德国军队占领了布拉格甚至整个国家,丽莎回来了,小人物因而获得了巴黎饭店服务员们的巴结。然而,和丽莎结婚,他却不能感到高兴,因为德国人根本没有把他放在眼里,并且,他觉得自己因为和丽莎结婚而成为捷克的叛徒——他成了战争的牺牲品。而后来,丽莎提来一个小箱子,里面装满了在战争中缴获的邮票,在战后,这些邮票的价值将大得足够在任何地方买任何一座饭店(事实上,他也是因此而成为百万富翁的)……

而所有发生的这些事情,都指向了一个更为根本的主题,即小人物与大时代的关系——他的不幸源自整个时代,他最终的幸运也源自时代的变迁。

四

小人物终于还是成了百万富翁——在二战结束后,他将那些邮票卖掉并因此获得一大笔钱。他在布拉格附近买了一块空地,并拥有了一座旅馆,他取得了成功,甚至吸引了布拉格那些最大的饭店经理们的注意。然而,他却发现自己并没有得到其他旅馆饭店经历的认可——他们甚至不把他放在眼里。这对小人物无疑是毁灭性的打击。

故事到这里出现了整本书最滑稽的一段描写:伴随着时代的巨大变迁(二月事件),政府实行社会主义制度,百万富翁都被送去了拘留营。小人物很高兴,因为这将是证明他身份的机会,他将和那些百万富翁关在一起。而当所有的百万富翁都去了收留营,却没有人来叫他。小人物决定要去为他的百万富翁身份作一番争取,他于是自己去收留营自首,那里的指挥官拒绝他之后,他拿出他的存款单子——只为证明自己是百万富翁。

然而,讽刺的是,小人物依然没有得到他想要的认可,他根本进不了那些百万富翁的圈子。渐渐地,他明白了:“他们觉得我不配作为他们中的一分子,因为他们那些百万富翁早已有了他们的数百万之财产,在这场战争以前就有了,而我却是一个发战争财的家伙。”

在拘留营里,小人物负责喂养那些百万富翁都不愿意喂养的鸽子。鸽子对他的亲热使他觉得那是苍天对他的“格外疼爱”,他第一次看到:“这些鸽子是我的朋友,预言着那仍旧在等待我的一种信息。”在命运如此戏剧的时刻,小人物开始回忆他的童年和少年时代——他那时还是个小小堂倌。他直面自己,开始认识自己的一生。

五

如前所述,这部小说是赫拉巴尔在一个炎热的夏天用18天一气呵成,写完也没有修改。这不禁让人联想到美国作家杰克·凯鲁亚克,他用20天时间完成了《在路上》。

实际上,赫拉巴尔和凯鲁亚克之间的联系远不止如此。赫拉巴尔说:“凯鲁亚克令我倾倒,所有称之为所谓达摩流浪汉的人都非常清楚地感觉到,作家必须身处底层。”包括凯鲁亚克在内的一些美国作家深深地影响了赫翁对生活和写作的理解,让他认识到要想成为一个好的作家,“最重要的是生活、生活、再生活,观察人们的生活,不惜一切代价参与任何地方的生活。”

此外,凯鲁亚克受中国参禅文化的影响,而赫拉巴尔深受中国老子的影响。赫拉巴尔说:“老子的哲学和他关于道的书,所谓道就是道路。”凯鲁亚克的《达摩流浪者》里有一节写到一个护林员。而在《我曾侍候过英国国王》的结尾,赫翁也让我们的小人物成为一名养路工。

小人物离开了拘留营,在被告知从去监狱和到边境的森林里劳动二者选其一时,他选择了后者,甚至“幸灾乐祸地对自己眼下的处境感到高兴”,他只盼望着“明天去到老远老远的地方,远离人群。”那里会有他“一直相信的东西,像所有总在电灯光下面工作的人一样,相信有朝一日能够投入大自然的怀抱。”

在那之后,他又去到深山里,到一段几乎不会有人经过的公路上当养路工,而跟着他的是一匹小马、一只山羊、一条狼狗和一只猫。道路从头到尾都长满了杂草,他用亲自锤碎的小石子填充的这条路,他感到这就像他的一生。

于是,小人物也不再是小人物,当然也不是大人物。他远离了时代和喧嚣,远离了追求金钱和赞赏的日子,在无人的地方“交替地通过与自己的对话寻觅到生活的意义。”他获得了一种远超凡俗的关于人生和美的视角:“生活的实质就是询问死亡。……那种对毁灭自己的享受与体验,就会使人饱含着苦涩并充满着美感”,“美是总有其效果和趋向的超然存在,也就是无限与永恒之中所能及的范围。”

六

最后我谈谈这本书的书名,“我曾时候过英国国王”出自巴黎饭店的领班斯克希万涅克先生之口。小人物曾一度为之倾倒,但后来,因为他在对待德国人的态度上让小人物鄙夷,这让他在小人物心中的形象崩塌了,并且小人物后来也成为了一名领班,拥有了斯克希万涅克先生那种能够知晓一切的能力。

而当小人物得以从时代的喧嚣中逃脱出来,他发现他心中敬重的其实是宁静旅馆的领班兹登涅克,他就像一个浪漫主义骑士,他从不会如小人物过去那样对金钱和尊敬如此痴迷。

那么,赫拉巴尔为什么要用斯克希万涅克先生的这句话作为书名呢?这个问题一直困扰着我,而在写这篇文章时我也不想回避这个问题。

最后,我在由这本书改编而成的电影海报上找到了一些线索。

《我曾侍候过英国国王》电影海报