《佛学概论》是一本由周绍贤著作,世界图书出版公司·后浪出版公司出版的平装图书,本书定价:36.00元,页数:280,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《佛学概论》读后感(一):遍历荆棘,而后得宝

曾有人开玩笑说,佛教研究其实为最埋没人才之学问,多少聪明人投身其中,动辄几十年,却少有所成。究其原因,一则佛经卷帙浩瀚,仅概览大藏经便需多年光阴;二则佛教宗派复杂,对同一问题往往有数种解释;三则其义理艰深,语言晦涩,非具备一定哲学素养者不能理解,更不必提其中真伪经混杂、与其他文化相互影响等种种问题。鉴于此,要迅速把握佛教整体结构以深入研究,一本优质的提纲挈领式入门书籍必不可少,而周绍贤的《佛学概论》便是这样一本书。

君不见,近来市场上佛学书籍日益增多,而众多媒体、名人对佛教的关注与宣传也使其似有成为显学之趋势。然而这种“欣欣向荣”的表象,大部分不过是撷取佛经中的只言片语加以衍生阐发,与真正之佛教相距甚远。而能够较准确反映佛学全貌的书籍却往往因部头过大、语言过于僵硬或学术化而令人止步,实在不能不引以为憾。

这本《佛学概论》洋洋洒洒二十万字,不但清晰地梳理了佛教自产生到传入我国这一千多年的历史发展概况,也详细阐释了重要的名相概念和思想演变,间杂佛门内外的重要人物和相关典籍。语言简约而不失文采,内容繁杂却框架清晰,再加上作者鞭辟入里、直抒胸臆的精彩评论,使本书兼具学者的严谨与学佛者的豁达,一气呵成、淋漓畅快地展现出了中国佛学的整体面貌,实为走上真正佛教研究之路的捷径之一。

这本佛学读物能在海外流行数十年成为经典并非偶然。作者周绍贤先生曾师从梁漱溟、熊十力等著名学者,又在台湾数家大学担任教授,讲授佛教、道教等中国传统文化相关课程,学养极为深厚。

熊十力先生尝言“读佛书,如入山采宝,必遍历荆棘,而后得宝”,诚哉斯言。本书只能起到提供藏宝图、引人走向正确路途之作用,要想得到真正的智慧,还需精进修习。

《佛学概论》读后感(二):窥探佛学殿堂的一扇窗口

周绍贤先生的《佛学概论》终于引进大陆了,令人倍感殊胜欣喜。此书聚集了周绍贤先生一生的治学功力,对佛教义理、佛教历史、佛教与中国文化发展等方面皆有恢弘且精密的论述,曾在台湾地区得到广泛的赞誉。这次引入大陆,想必会成为佛学爱好者、哲学和国学专业之学子得以窥探佛学殿堂的一扇窗口。

当代介绍佛教和佛学的入门书籍已非常之多,例如,在学界广受好评的作品有方立天先生的《中国佛教》、俄国学者舍尔巴茨基的《大乘佛学》、《小乘佛学》等;在教界影响深远的作品则有圣严法师的《佛学入门》、正果法师的《佛教基本知识》、印顺法师《佛法概论》等。虽然上述这些作品各有各的特色,但有的不够系统、有的过于学术,有的则在文采方面稍逊一筹,而这些问题均在周著《佛学概论》中得到了避免。除此之外,周著还有一些独到的看点。

该书作者周绍贤先生便是主要看点之一。周先生童年时期师从晚清进士杨玉相,读五经,习诗文。十四岁时,读《玄奘大师传》,因仰慕玄奘法师之为人,屡欲出家,后被家人劝阻。青年时期他曾就读于梁漱溟创办的乡村建设学院,毕业后从事乡村建设工作。后来还曾师从现代新儒家的开山大师熊十力。抗战爆发后,山东沦陷,他回乡组织游击队,英勇抗击日寇。1943年夏,因作战受伤,赴皖北,后于山东政治学院任教。抗战胜利后,任青岛市《公报》主笔,并被选为市议员。1949年秋去台湾,曾任东吴大学、师范大学、政治大学教授,兼任辅仁大学哲学研究所教授。

他这一生,其精神不断出入儒佛,与梁漱溟、熊十力这两位大儒的个性与才气皆十分相仿,无论是人格还是学术,均得梁熊二师之真传。他对儒释道三家皆有精深的研究,著述颇丰。这本《佛学概论》则是根据他在台湾多所大学讲授佛学课程的讲义整理而成。该书在义理、考据与辞章方面的造诣皆属一流,既易读又耐读,读者倘若翻览一页,当知余言不虚。

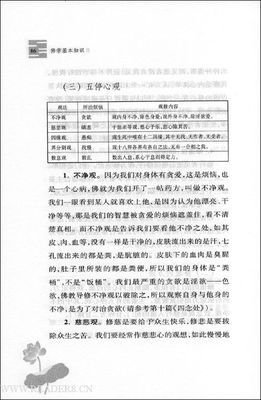

全书内容可分为两大部分。前四章是对佛教历史与义理的基本介绍。后六章梳理了佛教自汉传入我国至清代的发展情况。佛学虽胜义妙理,精微广大,但凭此二十余万字,读者可概览佛学与中国佛教之精髓。就第一部分而言,最大的看点在于作者对佛学最基本的法相或概念进行了系统且精要的介绍和梳理:四圣谛、十二因缘、三法印、八正道、中道、五蕴、业、因果、轮回、戒定慧、涅槃。这些基础概念是把握佛教到底想干什么,在干什么和能干什么的要旨。

除此之外,在第四章中,作者对大乘佛教和小乘佛教的来龙去脉,义理异同进行了宏观比较,并有精彩的论述。例如,以往的佛教常识认为,大乘是修菩萨道的,自利利他;而小乘则是修罗汉道的,只教人做个自了汉,即只顾自己解脱,而不度他人。与以往的陈腐观点不一样的地方在于,周著并没有在大乘、小乘中间分出一个高低来,相反,他指出,大小乘实乃一体,“世尊说法所以有大小乘之义,乃因众生之机根不同,因材施教”。因此,中国佛教虽属大乘佛法,但不必斥责小乘佛教为狭隘自私。这种观点与目前国际佛教界的主流看法完全一致,为了避免歧视,大乘、小乘佛教这种称法也已被北传(包括汉传)、南传这样的说法所代替。周著进一步指出,大乘小乘实乃殊途同归:大乘明人空,小乘明法空,但不能明人空,便不能证法空。小乘务在自救,大乘兼以救人,但不能自救,即不能救人。——这的确是客观公道之论。

在周著后半部分,最精彩、最有看头的部分则有三处。其一,在儒释道三教问题上,作者对历史上发生过的辩论进行了精彩的疏解与评论。作者认为,在历史发展过程中,三教互相影响且有融合之势头,但毕竟各有特性,不宜混淆。儒家属于入世主义,平易近人,信众最多,但不能指望人人皆有孔子“知其不可而为之”的精神,所以就需要道与佛的补充。道家属于超世主义,超然物外,胸怀恬淡,旨在摆脱无谓之烦恼。而佛家属于出世主义,对尘世之苦无法忍受者,非走出世之道不能安心立命。三家虽殊,而其福惠人生则一,可分工合作,共同导人生入光明之境。

其二,对中国佛教之大乘八大宗派、小乘两个宗派进行了系统地介绍。大乘三论宗、天台宗、华严宗、唯识宗、律宗、净土宗、禅宗、密宗,小乘俱舍宗、成实宗的复杂义理在作者笔下变得清晰明确。周著指出,中国佛教并非中国人独创,一切佛法皆以释迦所说为本,只是因为流传之时代与区域有机缘之差别,说法各有特别之发挥。在中国,最流行的法门则属台、贤、禅、净四派,台、贤二宗重在“教”,故理论丰富,但随着佛教的普及,这些注重理论学习的派别逐渐衰落乃至消亡;而不立文字的禅宗和净心念佛的净土宗则长盛不衰,后者已成为当今大陆第一宗派。

其三,将佛学对宋明理学之影响进行了精要的论述。周著表明,宋明之儒,由心性而通入佛家之禅学。如言其异,然心同此理;如言其同,而儒佛之宗旨不同。宋明儒者虽心服佛理,而又坚持儒家之态度。宋代理学开山大师周濂溪曾在常总那里研习佛法,张横渠、杨时亦得到常总的点拨,程明道、程伊川皆好读佛经。宋之理学分心学与理学二派,此一分野明显继承于禅学的两个流派:曹洞宗宏智正觉所教之“默照禅”与临济宗大慧宗杲所教之“看话禅”。明道以养心为先,穷理次之,明显受“默照禅”影响,陆象山“尊德性”之学亦复如此;伊川以穷理为先,养心次之,受“看话禅”之陶染,朱子之“道问学”之学乃一脉相承。

至明代,王阳明初致力于朱子之学,后来出入佛老而始悟道。他的三大学说:“心即理”、“知行合一”和“致良知”均受陆象山影响。陆学既含禅学,而阳明则尤显然以禅法传道,其四句教:“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物”可作两解,更是与禅学以顿教启发大智,以渐教诱导中下之人同义。其所谓“良知”也即佛家之“佛性”,“致良知”就是佛教之“明心见性”。宋明儒学继承佛学的事实已成为学术界之公论,儒家乃至整个中国文化的发展都无法忽视佛学的重要影响。

综上所述,周著《佛学概论》实乃一本功底深厚、说理扎实的优秀入门书籍,作者不仅能客观叙述佛教之义理,亦能为佛学所遭受之非难而辩白,无论好学抑或实修者都可以从这本书中得到有益的启发。

(本文载《 中华读书报 》2013年11月27日10 版http://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2013-11/27/nw.D110000zhdsb_20131127_4-10.htm)

《佛学概论》读后感(三):简明的佛学入门

作者是我决定买这本书的原因。周绍贤是台湾著名学者,师从熊十力、梁漱溟,博通儒、释、道三家学说,曾就读于梁漱溟创办的乡村建设学院,抗战胜利后,任青岛市《公报》主笔,并被选为市议员。1949年秋去台湾,曾任东吴大学、师范大学、政治大学教授,兼任辅仁大学哲学研究所教授,精心整理自作者在台湾多所大学的讲稿编辑而成。读完此书,我很庆幸自己选对了。

书分十章,前四章从印度哲学开始讲起,把佛学起源、及其根本要义以及大乘小乘的分化过程梳理了一遍。对佛学基本概念如三学、四谛、五蕴、八正道、十二因缘等用哲学思维作出了解释 ,有些得复杂的如三世因果还用画出图表便于理解。第五章至第九章从纵横两个方向演绎了佛学在中国的发展。纵向以历史为轴,演绎了佛教从汉时引入,至魏晋南北朝得以发展,隋唐兴盛,宋明式微的历史进程。中国佛学得以发展,以至成为中国独有的中国哲学,不得不感谢中外不畏艰险跋涉千里取经译经的高僧们,没有西游记中神通广大的孙悟空,没有各路神仙帮忙,全凭赤诚的宗教信仰以血肉之向躯披荆斩棘,取经路上白骨累累,思来令人动容。横向上作者以其深厚的国学知识背景对儒释道三教的区别和融合进行分析,他认为,佛教出世,儒教入世,道教超世,三教教义虽则不同,但并无根本矛盾。书中对佛道斗争引发的两次佛学毁灭作了详细深刻的论述,作者认为,这种斗争是政治上的,与教义并无多大关系。儒释的融合产生禅宗,而宋明理学便是受禅宗影响发展而来。最后一章重点讲述天台宗和华严宗教义,这是当下佛学的最主要的两宗。

总之,佛学作为世界三大宗教之一,有卷帙浩繁的佛学典籍,门派众多,其教义思想也远远不止善恶报应六道轮回那么简单,更加不是被扭曲的迷信思想。即使不信佛,其对人生烦恼之“灭”谛的思考也是很有启发性的。

一直以来没有出家就去研究佛学的人,多半不是凡人。及至现代,哪怕出家当了和尚,不是为了捞钱捞名声,而是甘于清贫研究佛法的僧人,也已经不是一般僧人了。

我一直认为,佛学是中国传统文化当中最难学,最博大精深,最深邃隽永的东西,甚至比儒家的显学更加纷繁复杂。上下几千年,所谓仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,只有吃饱了饭闲的蛋疼的人才会思考文化,文学,思想,政治,哲学和不管什么的大道理。总不能让衣衫褴褛的乞丐去考虑哈雷彗星撞地球的问题。乞丐里面最多能出洪七公打打狗而已。而封建社会几千年的文化,有能力有闲功夫去研究的我认为只有两类人,士大夫地主阶级以及僧侣。士大夫们要研究很多东西,齐家治国平天下,军事武功、济世安民、闲来还要风花雪月,史书礼乐,甚至奇技淫巧。驳杂的必须是不精的。而几千年来的和尚们,研究的东西,就总是在佛法一个圈子里面打转了。所以精深,所以难。

我对于所有叫经的东西都是畏惧的,仰视的。所以对于身边幼学开盟的晚辈,我总是劝告他们的家长,一定要从幼学琼林,龙文鞭影这样的文章开始学,哪怕一定要学三百千,也是千百三的顺序。《三字经》敢被称作经,那就一定是经典中的经典,言简意赅含义隽永的典范。就目前国人的水平,能够详解绝对入门级经书三字经的都凤毛菱角了,更何况让刚识字的孩子去学。

由此衍生出去,佛学大部分经典的文卷,皆以经冠名。最入门的《心经》能背诵读懂的现在又百人有几?我这样只研究过几天《金刚经》、《六祖坛经》等几本入门经书的常人身边都不多了。何况那么多浩如烟海的大部头经书。

现在有本号称《佛学概论》的书摆在面前,我必须是要细读一下,仔细称量。没吃过猪肉还看过猪跑。这么大气的书名,你怎么敢叫?那么多玄妙的东西,那么多流派的精髓,那么多法不传六耳的的法门,你怎么概论的出来?

作者周绍贤是一个混迹宝岛的已故老教授,有点钦佩的意思,我对宝岛学术界还是不甚了了,但是那里的确保存有大量国学传统,为我中华道统法统文化传承保留了一丝香火。再看其当过东吴,辅仁等著名大学教授,更是肃然起敬,几十年前这样的大学更是了不得,全中华文化的精英们都逃难到小小的几所学校里。再看师承,梁漱溟,我靠如雷贯耳。熊十力,我靠吓尿了。好吧,我承认老大你有了这么狂叫这个书名的资格。

《佛学简史》,虽然的确是简史,全书却一点也不简单。佛学一点都不缺少玄妙的,幻妙的,神妙的,奇妙的文章和文字。但是能用通俗的语言和道理白话般剥茧抽丝的分析评论整理归纳的简单文章却少之又少。

这本书从佛教的起源开始说起,从释迦摩尼出生前印度的宗教背景,到释迦出生后流传甚广的传说或者非传说一直到佛教诞生,各流派产生一直延续。分析解释了佛教里面各个重要的常识性问题。包括三法印,四谛,五蕴,八正道,十二因缘等等,让一个佛学门外汉能够简单明了的普及最基本的佛学常识。

全书的重点在佛学入中土以及在中华传播的过程详解。从汉朝说起,一直到明末满人入关萨满教侵袭导致的藏传佛教兴盛,中土佛教各宗派渐渐势衰。其间崇佛,礼佛,敬佛,毁佛都有提及。读这本书好像穿越了历史,整个人都从神秘的宗教时空中走过。事实上,很多东西本来大家也都了解或者至少有耳闻,但是这么简明扼要系统的将佛学在中国的传承,甚至大乘八宗小乘二宗的传承因果,主要理论教义深入浅出娓娓道来,我在此之前还从没有读过。

很多人之前对佛学的了解,好似盲人摸象,因为这个象太过于庞大,实在难以窥一斑而知全豹。而因为佛学又太过博大精深,研究的又是出世之学,真正的佛门高僧们显然又没有入世之心,认为缘起缘灭一切有为法,鲜有会站出来向大众普及佛学理论。所以,这本《佛学概论》实在是让大家对佛学全局有一个大框架了解的最好读物。至于各宗的精妙法门,就需要看各人缘分了,远不是一本概论所能够论述。

但不论如何,能写出这样一本书的作者,的确让人拜服。这样一本书,也的确值得让我反复琢磨。

《佛学概论》读后感(五):如是我闻,如是我想

何谓佛?僧肇云:“佛者何也?盖穷理尽性大觉之称也。”佛者,觉也,自觉觉他,觉行圆满,故名曰佛。

这句话摘自这本书正文的第七页,并非什么点明主旨的定义,也不是提纲挈领的总结,可如果非要对我心中的佛下个定义,那就非是这句话不可。至于什么是佛学,想来也可以由此引发阐释。当然我在此给出的是一个非常私人的定义,我也相信很多人只需手指一点,就能找到比我更系统,更得体的定义,但我还是愿意选择这样一种看法来认识佛学这样一个集宗教、哲学、政治于一身的文化系统。正如前几天在某个小组看到有人问,如果在现实中遭遇痛苦,能否通过观看佛经来消除痛苦?即使那时的我完全不懂得佛学,我还是觉得他的想法恐怕实现不了。因为我始终认为人是欲望的生物,而欲望又是一柄双刃剑,既能鞭策我们前行,又能诱惑我们走向深渊。看过这本书,倒是印证了我这个看法,佛家的核心理念,讲究的是四谛:苦、集、灭、道。为了结苦因,就要放弃欲望、执念,达到无我境界(我的表达很渣,但人家就这么个意思)。可是如今这个社会,就算有苦,却也有乐,真让你四大皆空,谁又放得下这些喜乐悲欢?再者说,人放下这些情感,无喜无悲,无物无我,我们又如何证明自我的存在?所以于我而言,佛学的思想,是一种我需要了解,也希望了解的思想体系,这个体系的存在不在于消灭、回避痛苦(虽然它自以为可以做到),而是要探寻这种思想对过去及未来的影响,对于很多人摆脱、回避痛苦的愿望,佛学或许能提供一种对待痛苦的态度与方法,试着教给我们如何面对,但却无法规避痛苦本身。

当然,这只是我的看法,佛家本身的看法并不如此,也并非这么简单。无论是其前身还是其本身,对世界的认识都有其独到的地方,而整本书最让我觉得引人入胜的地方也正是作者在一开始就介绍的印度哲学体系。我不得不惊诧于那些在我印象中以耍宗教的婆罗门和打禅机的佛教徒们为主的印度哲人们竟然和西方一样,把唯物主义哲学与唯心主义哲学讨论了一个遍。事实上,翻开随便哪一本西方哲学史,在前苏格拉底时代的大部分内容,都能在印度哲学中找到对应或相似的部分。让人不得不感概这个世界上很多道理还真是殊途同归,而我们传统认识中那种整个世界唯有东西方文化并立的看法也实在有些一厢情愿,起码南亚次大陆上那个开了挂的国家与那些开了挂的人民,不管是在今时还是往日,都闪耀着让我们无法忽视的光芒。好吧,有点儿跑题了哈,言归正传,我还是简单介绍一下这本书的内容,本书前半部着重介绍了佛学的基本理论体系,也就是四谛、十二因缘、三法印、八正道。也解释了大家喜闻乐见的五蕴、因果、业、轮回、三学——戒、定、慧,以及涅槃等。这基本概括了佛学的主要概念和观点,文字风格和阐释方式也恰到好处,想来无论从学术还是从科普的角度讲,这一部分的内容都算得上觉得无可挑剔。在此之后,就是对佛教传入中国以来发展演变的阐述,也是占到本书一半多篇幅的重头戏。这一部分内容,说来有趣,但又有些繁冗,那些如法显、鉴真、玄奘、达摩之类的名字让人觉得格外亲切,而动辄四到八个字的印度译名,也经常搞得我头大如斗。不过慢悠悠的看下来,倒是别有一番收获,就好像我惊奇的发现佛家对中国的影响并没有我想象中来得大,且很多时候流于表面,对中国本土文化也仅仅是略有影响,真正对中国产生巨大影响的地方,反而是政治。这一部分涉及到太多历史,就不细说了。

一千个人眼中有一千个哈姆雷特,我喜欢的部分别人未必欣赏,别人喜欢的部分我也未必中意。事实也确实如此,关于本书,我喜欢的地方几乎都与佛学本身无关。可不管读者对一本书的喜好如何,书籍本身的价值都只在于它所承载的内容而非其他。就好像小的时候,因为害怕看不懂而纠结于要不要买霍金的《时间简史》,最终让我下定决心的不是我试读的那几页正文,反倒是书中附赠的一个书签,上面写着:读霍金的书,看不看得懂都是一种收获。我得承认现在的我其实很反感这句话,但我也不得不承认,有些东西的价值,确实只在于它们本身,而不在于我理不理解。所以哪怕读起半文半白的佛学书蛋疼的要死,我还是得说,这感受确实是痛并快乐着。

《佛学概论》读后感(六):当概论看蛮好

看了之前一些人对本身的评价,都非常好,内容上不说,出版社方面还是出现了一两个错别字的问题。

如果说这是一本佛学概论,它当然非常符合它的题目。但周老师好像对道教和儒教都有一定的研究。

至于对佛教各宗派的教理阐述,我觉得总体还是很泛泛,甚至有些让人费解。周老师后期特别提了天台宗和华严宗,跟之前介绍的内容也差不太多,只是更深入两个流派的一些基本主旨。

大概是在下目前仍然才疏学浅,无法对很多内容做深入研究。但还是感觉,本书有点心有力余不足。大概研究和修行佛教总是两码事。

当然,本书也让我更好的了解了汉传佛教,为我构建了一个整体的框架。还有一些很棒的启发。以前只关注了禅宗和净土宗,忽略了天台宗和华严宗的诸多法语。再次表达一下对周老师的感谢!

另外,纯吐槽是:汉传佛教真是衰败如此也 :(