《中国文学史》是一本由钱穆著作,天地出版社出版的裸背锁线图书,本书定价:48.00元,页数:2015-6,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《中国文学史》读后感(一):转:罗振宇《生活在高处》

今天我给大家推荐的这本书是国学宗师钱穆先生的《中国文学史》。

你也许会觉得奇怪,在钱穆先生80余部、1700余万字的作品中,没有这样一部《中国文学史》啊?

一位已经故去25年的老者,怎么还会有新书出现呢?

这是一个传奇的故事。

钱穆是谁?

让我们回到1933年,22岁的杨绛启程从苏州到北京读书。

与他同行的是38岁的燕京大学教员钱穆。

车过蚌埠,窗外的江南风景没有了,代之以一片荒凉。

“这段路最乏味了。”杨绛耐不住地抱怨。

钱穆回应道:“此古战场也。”一番话立刻给杨绛打开了一个全新的世界。

杨绛后来回忆说,“先生对我讲,哪里可以安营,哪里可以冲杀。尽管战死的老百姓朽骨已枯、磷火都晒干了,我还不免油然起了吊古之情。历史给地理染上了颜色,眼前的景物顿时改观。”

这个世界上有一种人叫做“通人”。

他们因为读书和阅历,打穿了人生与知识的边界。他们能给扁平的世界赋予丰富的时间和空间的维度,让平淡的物象变得异彩纷呈。

钱穆就是这样一位“通人”。他是中国历史上少有的能够打通历史、政治、地理、文学、教育不同领域的大师。

他一贯以大远景,甚至航拍的视角来审视我们这个民族的文明,审视我们与西方文明的差异。

他的《国史大纲》,以独特的纲领性视角纵览中国古代文明史;

他的《中国历代政治得失》,简明清晰地描绘了中国古代政治制度的发展史;

他的《晚学盲言》,是他在93岁高龄失明之后,以口述的方式总结了一生对中西方文明的思考。

一本尘封60年的奇书

但是,钱穆先生身上一直有一个谜题。

他生前曾经多次讲过,他最爱的并非历史,而是中国文学。但他的80多部著作却几乎从来没有涉及过文学。这一直是喜爱钱穆的人心中的巨大遗憾。

直到,这部《中国文学史》横空出世。

1949年,中国巨变。

钱穆流落到香港。他希望能够延续中国传统文化的血脉。

1950年,他创办的新亚书院在香港开课。

在极其简陋的条件下,钱穆亲登讲台,为从难民营走出的学生们授课。

1955年9月,他第一次开讲中国文学史,但只讲授了两个学年。

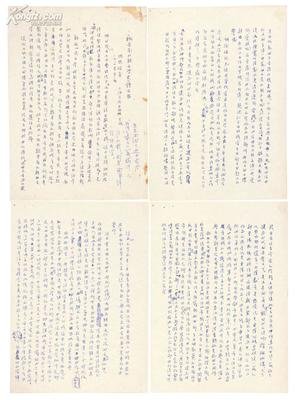

就在钱穆先生的讲台下,坐着一个叫叶龙的学生,他尽全力做着笔记。

叶龙是江浙人,能毫无障碍地听懂钱先生口音浓重的无锡国语,同时他又有速记功底,笔锋足够跟上钱先生讲课的节奏。

于是,在此后的1年中,一部《中国文学史》讲义的速记稿逐渐成型。

根据钱穆先生多位学生的回忆,钱穆讲课时别具风采。

“他讲课每讲到得意处,像和人争论问题一样,高声辩论,面红耳赤,在讲台上龙行虎步,走来走去。”“常能把听讲者带入所讲述的历史环境中,如见其人,如闻其语。”

而叶龙这部速记稿,由于脱胎于课堂口语,所以保留了大量钱先生原汁原味的表达,甚至是先生现场的神来之笔。

但这部书稿就在叶龙先生的箱底静静躺了60年。

60年中,叶龙由青年变成了八旬老者,也早已从香港能仁学院院长的位置上退休。

直到今天,经过叶龙先生逐字逐句誊录、校订、注释,这部《中国文学史》终于在钱穆先生辞世25年后成书面世。

钱穆先生对中国文学的全面扫描终于得以保存下来。

怎能不说一个奇字?

文学,中华民族的故乡

钱穆一生钟爱中国文学。

而他最酷爱的是唐代诗人王维的一句诗:“雨中山果落,灯下草虫鸣”,并评价它“诵中国诗此十字,亦如读西方一部哲学书”。

10个字怎么会有这样的神奇呢?

钱穆的解释是这样的:“枯坐荒山草庐中,雨中果落,灯下虫鸣,声声入耳,乃使我心与天地大生命融凝合一……又兼及自然科学,生物学。着语不多,而会心自在深微处。”

今天的中国正在向现代化一路狂奔。很多传统伦理、道德、政治思想都已经成了向前奔跑的桎梏。我曾郑重推荐的一位当代思想家熊逸,就在反复论证这个命题。

但我们中国的传统文学,我们的唐诗宋词,是中华民族的先祖们留给我们的最宝贵的精神财富,它们不但不会被时代淘汰,而且会成为未来中国人的精神故乡。

当我们不再能从“忠孝仁义礼智信”中找到自己的文化认同时,就只有在“雨中山果落,灯下草虫鸣”找到自己生命的归属了。

所以,我真心的建议大家读一读钱穆先生的这部《中国文学史》。它并不能告诉你具体每一首诗词的美,但他能给你一种叫格局的东西。

什么是格局?就是在你的大脑中搭建起一个框架,能够把每一个具体的知识安放在它恰当的位置。

这样俯视整个中国文学史的境界,你熟读一千首诗词也是无法获得的。

钱穆先生已经故去25年。太多后学曾在他的肩膀上登高一望,满载而归。

今天我们可以从这本《中国文学史》再次起步,在先生的指引下,给心灵开一条回家的路。

罗辑思维,全市场独家首发。

《中国文学史》读后感(二):钱穆的文学史有多任性

钱穆(1895—1990)是国学大师、一代通儒,中国的古代文学自然在他的视野和学识之内,但因为种种原因钱穆并未就此写出一部系统专著,幸运的是钱穆有个认真的好学生叶龙,将他在新亚书院就中国文学史的讲课作了完整的笔记,2015年钱穆讲授、叶龙笔录的《中国文学史》得以出版,此时距钱穆当时的讲座已整整60年,距钱穆去世也已经25年。

无论是否受过文学史训练,文学爱好者大多见识过教科书式的《中国文学史》,它们大多是资料的堆积,是毫无生气的流水帐,所以钱穆敢在他的《中国文学史》里放言:“今日,我国还未有一册理想的文学史出版,一切尚待吾人之寻求与创造。”他的《中国文学史》显然是打算弥补这方面的空白,钱穆既熟读中国古代文学经典,又是中国古代史地、思想史、政治史、经济史的顶尖学者,所以他可以在中国古代的文学世界里恣意驰骋,并且把他在其他领域所熟知的史料信手拈来,他的《中国文学史》自然与众不同。

钱穆的《中国文学史》一开始就让读者(听众)见识到钱式文学史与传统长篇大论式的《中国文学史》的不同,第一篇《绪论》、第二篇《中国文学的起源》,任何一篇都值得写一本厚厚的专著,而钱穆此两篇都只有区区几百字,读者即见不到“论”,也见不到细细的考证,钱穆好像只是陈述一种事实,又仿佛一台大戏就要上演,钱穆只拉开帷幕小小的一角,让观众看到帷幕后隐隐绰绰的宝贝。

从第三篇《诗经》一路到第三十篇《明清章回小说》,也许是因为资料的详实,读者时时能感觉到钱穆的咨意张扬,钱穆的博学、触类旁通大派上了用场,而他对中国博大精深的中华文化的热爱也得到了尽情的喧泄。

在《诗经》篇里,除了《诗经》部分篇章的一般的“技术性”考证,钱穆还随意在诗经、论语、陶诗、唐诗、宋词间跳跃,告诉读者中国古人文字之美美在何处,在提及陶渊明的“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”时的一段话可以代表钱穆的部分关于中国古典文学的美学观:

“当我人沉浸在此种情调中时,不能说是写实文学,因为它不限时、地、人;也不能说是浪漫;且狗吠鸡鸣亦非泛神思想,亦非唯物观,此乃人生在大自然中之融洽与合一,是赋,是人生感觉到有生意有兴象之味,犹如得到生命一般。”

钱穆此段话的意思即他在《中国文学史》里一再强调的,当我们古人的文字达到“天人合一、心物合一”的境界也是它们最美的的时候。

除了“美",钱穆还有另外一个评价中国古代文学作品价值的标准,那就是“高",以此为标准时往往会得出他以“美"为标准时得出相矛盾的结论,在《汉赋》篇中,钱穆称“文学可分为超世的与入世的两派,但以入世和人生实用的为佳。”

以此为标准,钱穆得出了杜甫比李白“高”、屈原比陶渊明高的结论,这显然只是钱穆的一家之言,不要说他的一些同僚不能赞同,就是一些普通的文学爱好者也未必认可,钱穆好像也看出这种矛盾,他后来又说古今中外历来就有“为文学的文学”与“文以载道的文学”孰优孰劣的争论,无论“为文学的文学”还是“文以载道的文学”都有优秀的作品,也有劣质的作品,只要有“真性情"就是好作品,人们完全不必厚此薄彼。

世人皆知钱穆是国学大师,澘台词好像他对外国文学经典不甚了了,读完钱穆《中国文学史》的读者都知道,这绝对是对钱穆的一种误解,从一定程度上来说他的《中国文学史》是可以当作一本比较文学来读的。比如在《诗经》篇里说“西方之神性,乃依靠外在命运之安排”,所以有悲剧,有《俄狄浦斯王》,有《哈姆雷特》,有《罗密欧与朱丽叶》,但因为他们无法领略“天人合一"的境界,所以打死他们他们也作不出“采菊东篱下,幽然见南山"这样的诗句,而《红楼梦》即使里面的大多数人物的最终结局是“荒冢一堆草没了”都算不得悲剧。

在《中国文学史》里,读者除了能跟着钱穆领略中国古人的文字之美,还可以见识一下钱穆作为学者的功夫,比如他比鲁迅更早肯定曹操的文学成就,他通过研究进一步证实了梁启超“五言诗东汉末年才有"的主张,屈原死于汉水流域而不是湘江流域,司马迁因为不熟悉当时的地理错将“湘流"改“常流”等。

钱穆对中国传统文化有多热爱对中国传统文化的失落与断裂就有多痛心疾首,所以在《中国文学史》里对“五四”、对胡适等颇有微言,在他看来中国古代文学与白话文完全可以做到相容共存,完全不必厚此薄彼,失去了中国传统文化中国人将变成一个无根的民族。

《中国文学史》除了正文,两篇序言、一篇自序、一篇跋、一篇附记都是用心之作,特别是本书的特别策划、《深圳商报》记者刘悠扬撰写的附记《以死者之心写死者》深情而有力,完全不像出自一个小女子之手,读者可以借此完整地了解《中国文学史》的成书过程以及笔录者叶龙所付出的艰辛。

=======

发表于《深圳商报•文化广场》2015年11月1日

http://szsb.sznews.com/html/2015-11/01/content_3374563.htm

========

欢迎关注我的微信公众号,瘦竹园:shouzhupark

《中国文学史》读后感(三):聆听大师的声音

聆听大师的声音

——钱穆《中国文学史》读后小记

钱穆先生是近现代中国学术界中的一颗璀璨之星,一生著述80余部,1700万言,著作等身,一代鸿儒。每每阅读先生的著作,都会从心底油然而生一种高山仰止的敬畏之情。宾四先生被誉为“最后一位通儒”,其学问不为史学所限,经济、政治、社会、文学、经学均有著述。然而,在其众多皇皇巨著中,谈及文学的少之又少。也正因此,由其弟子叶龙整理出版的《中国文学史》备受关注。我带着一份好奇心开始阅读之旅,阅读的过程是一番美妙的体验,感受到一种只可意会不可言传的美感。读毕全书,感觉获益良多,由于个人功力太浅,不能领会个中深意,只能谈几点粗浅的个人感受。

一是不拘一格的文学史观

“所谓史者,即流变之意,有如水流一般。吾人如将各时代之文学当做整体的一贯的水流来看,中间就可看出许多变化。”开篇读到先生的此番比喻,感觉十分恰当而又别有妙趣,大概也只有通读中国文学的人能说得如此简洁,语言浅出的背后是功力深入的积淀。“吾人如要讲文学之变化,须先明白文学的本质;文学史是讲文学的流变,即须由史的观点转回来讲文学的观点。”高处着眼,低处着手,蜻蜓点水,切中肯綮。自己读过的文学史虽不多,但感觉大体相似,大多以时间为顺序,串联起各个时代的文学名家及经典文学作品,辅以社会历史的讲述,落脚到文学根植于社会土壤的路子。传统的文学史,还是以朝代更迭的历史时间为体例,篇幅相对均衡。

钱穆先生立足文学本身来谈文学史,强调“文学的本质”,他认为“好的文学作品必须具备纯真与自然”。纯真,是讲真理、诉真情。自然,既是表达的自然,也是对大自然的热爱,如空谷幽兰,又如行云流水,托物言志,借景抒情,情景交融,一切景语皆情语。先生对中国文学几个时间点的判断和把握给人启迪:中国文学在东汉末年达到成熟期,开始有了纯文学,也有了纯文学家。“东汉时期可以说是个人的觉醒时期;也可以说,东汉时期是中国的文艺复兴时期。”“《古诗十九首》开创了中国纯文学的先河”,中国文学至此由政治性转变为社会性的日常生活。自建安时期起,曹丕等人欲以文章传后世以“立言”,中国文学开始进入觉醒的时代。“唐代可说是中国文学史的中心,可谓已达登峰造极之境。”

此书是笔录整理而成,是先生课堂上的讲话,因此,不受体例限制,更加自由灵活。虽然进行篇章划分,但各个篇章之间篇幅不均衡,也是因为中国文学发展在每个朝代不均衡。关键之处,兴之所至,先生自然不免多讲一番,于是我们看到《诗经》、《尚书》、《春秋》、《论语》、《昭明文选》作为一部书自成一章。体例设置的特点就是先生文学史观的体现,这是一部不像文学史的文学史,骆玉明先生评价此书“见性情而有趣味”,说得十分在理。先生讲文学,更着重讲创作文学的文人。与传统文学史不同之处,也在于先生对文人生活的细节讲授。讲到杜甫时,言“杜甫如一片枯叶,任由狂风吹飘”,把其一生的生活漂泊与命运飘零浓缩到一句话中,说尽了这一伟大诗人的坎坷人生,由其生活到其诗歌,人格精神与时代历史融合一体。

二是逆境之中的理想坚守

在岁月动荡的1949年,钱穆等人从内地流亡到香港,在颠沛流离的困境之中,节衣缩食克服种种困难创办了香港新亚书院,取“新亚洲”之意。“新亚的桂林街时代,充满了流亡气息”,整个香港都似一个流亡中的城市。面对大陆知识分子普遍批评中国传统文化的局面,“在不足2000平尺的狭仄空间中,他们开始重塑国人对中华文化的自信。”理想温暖,现实寒冷,他们遇到难以想象的困难。没有经费支撑,老师们只能拿出个人积蓄,写稿子,出去讲学,甚至变卖夫人的首饰典当,想尽一切办法,维持学院生存。如钱穆创作的《新亚校歌》中的歌词“手空空,无一物。路遥遥,无止境。”在逆境之中,仍然坚守传承中华文化的理想。

那样的混乱时代,在香港这片小小的土地上,却能存在着这样一个书院,一帮在乱世中仍然渴求知识的年轻学子围绕在一个慈祥的老师身边,静静地聆听中国文学的课程,我能想象到学生们如饥似渴般学习知识时专注的眼神,也能想象到先生耐心传授知识时执着的目光。我看到了中国文学传统的坚强韧性,看到了那一辈学人不屈不挠的治学精神,任凭窗外乱世嘈杂,我心一如初春时节的湖面那般平静,对中国文脉的传承责任落在他们身上。也许他们自己并没有意识,也未必想到自己身上承担的历史责任。但恰恰就是他们在战乱中对中国文学理想的坚守,无形中填充了中国文学出现的历史断层间的缝隙。

“文学可分为超世的与入世的两派,但以入世的和人生实用的为佳”。先生崇尚入世的文学观,更坚持入世的人生观。乱世中,他没有“躲进小楼成一统”以隔绝于世,也并未“两耳不闻窗外事”以远离社会。他带着对中国传统文化的笃定信仰,艰难中继续教育事业。“若我们不能给与他们以一个正确而明朗的人生理想……若使这一代的中国青年们,各自找不出他们的人生出路,所谓文化传统,将变成一个历史名词,会渐渐烟消云散。”他的躬行践履,即是新亚精神的体现:没有理想的吃苦,那是自讨苦吃,有理想的吃苦,才是一种精神。作为一个学习中国文学的晚辈,一个并不聪明、甚至有些愚钝的晚辈,一个可能至今都未能领悟中国文学精髓所在的晚辈,我想对以钱穆先生为代表的前辈们表达个人内心深处最真诚的敬意。

三是乱世之中的师生情谊

此书是课堂讲稿,因此口语化的表达很多,有很强的现场感,读此书,感觉置身于大学课堂上之上,但又绝不是我们曾经读过的大学。大师的授课,率性而随意,知识学问全在心中,讲到一个点,可以展开一个面。21万字,字字皆辛苦。当年的年轻学生叶龙听课是有多么认真,几乎没有遗漏的全部记录下老师的讲课内容,这是多么专注的学习精神!成书背后,是一个学生求学之路上认真的记录,是学生对老师学术之路的执着追求,更是一个学生内心对恩师最真诚的敬仰。我羡慕叶龙能有这样的大师级老师,不由也想到自己的学习之路。作为学生的学习时代业已结束,永远的结束了。回顾一路上遇到诸多老师,有的让我一生铭记,有的现在已然淡忘,师生情谊,大概也讲究个机缘吧。

师生之间最理想的状态可能是好老师遇到好学生,老师温文尔雅、传道授业,学生勤奋上进、好学善思。如钱穆与叶龙,一部老师的课堂讲稿,传递着老师的“业”,连接着学生的“勤”,既是老师给学生的最好指导,也是学生给予老师的最好礼物。一个有理想的老师的最大理想莫过于得天下英才而教育之,将自己毕生所学传授给弟子,让求知的精神代代相传;一个有理想的学生的最大理想莫过于遇到一位博学多才的儒雅之师,将老师的学问学成在手为我所用,实现学问的代际赓续与突破。活到老,学到老,人生有限,学海无涯,在追求知识的道路上,任何人都是学生。只要自己不主动放弃努力,只要心灵尚未枯萎,求知的终点就只能是在生命的结束。

2015年10月15日

《中国文学史》读后感(四):成也讲义,败也讲义,钱穆的文学史,一部“任性”的文学史

书封上写着:钱穆讲授,叶龙记录整理,说白了,这是钱穆在新亚书院教授中国文学史课程时的讲义,其成之成,正如复旦大学骆玉明教授在序中所提到:“……结构是相当完整了的,不过讲课还是跟著述不一样,各篇之间,简单的可以是寥寥数语,详尽的可以是细细考论,对均衡是不甚讲究的……见性情而有趣味……”,这本书,适合非专业而又对中国传统文学感兴趣的人入门使用,该有的基本都有了,浅显易懂,但整本书读下来,也有败笔,甚至前后矛盾,举例如下:

1、第三十篇明清章回小说,开篇将“六才子书”定为《离骚》《史记》《左传》《庄子》《水浒》《西厢》,我唯独对《左传》存疑,因为在本篇之后的“叶龙附志二”中提到(见《第四才子书·评选杜诗总识》),即已承认《杜诗》为第四才子书,与本篇正文中所叙内容不自洽,我查遍手头资料均显示“六才子书”中无《左传》而有《杜诗》,此为问题之一。

2、第八篇楚辞(上)第48页页脚按与第十二章汉乐府第70页页脚按明显前后矛盾,个人认为应当以第48页页脚按为准,此为问题之二。

钱师考据的功夫主要体现于第十五十六《汉代五言诗》两章,对传统文化之了解,遣词造句精妙之体会可见一斑。

钱师博古通今、学贯中外,中西文学对照比较信手拈来,往往比喻形象生动,三言两语一针见血,贯穿全书。

“(学生们)有些生活在饥饿线的边缘,有些是流亡的苦味永远占据心头,多半是今天过了不知道明天……若我们不能给与他们以一个正确而明朗的人生理想,……若使这一代的中国青年们,各自找不出他们的人生出路,所谓文化传统,将变成一个历史名词,会渐渐烟消云散”

“有一種人,越是在風雨如晦的時候,心靈愈是寧靜,他能穿透所有的混亂和顛倒,找到最核心的價值,然後就篤定地堅持。在大動蕩、大離亂中,錢穆流浪到香港,現在一九四九年的街頭,看見滿街都是露宿的、不知何去何從的少年,他所做的第一件事,就是辦學,開創了新亞書院。”

仅以此向国学大师钱穆致敬!仅以此与各位同侪共勉!

《中国文学史》读后感(五):一本文学的回忆

恰如前几年陈丹青整理的木心版中国文学史(《文学回忆录》,广西师大出版社)此书也是对钱穆先生课堂讲授的整理。不似教材和专著,大部头,一章章短述评,梳理了中国文学自尚书诗经滥觞至明清小说戏曲的发展。恰如整理人所说,钱氏乃当代通儒,详人之所略、略人之所详,对于个人喜好,更是有点睛的评述。如说到诗经的内部世界,是“天人合一”,这就是诗境。说到文体,散文多而韵文少是小说,反之是戏剧。说到孔子的伟大在于能欣赏南方。说到文史互证“最高的文学就是最高的历史”。说到大诗人,太白、子美、摩诘,代表了道家、儒家和佛家。钱穆看来深爱古文,对韩愈、柳宗元和宋代六大家有很精彩的评论。总之,是一本通俗易懂的对文学的回忆。翻一翻,还是很愉快。(2017.6.21 听雨轩)

《中国文学史》读后感(六):文学也是生物学——读钱穆的《中国文学史》

“天人合一”是谦卑的文化性格,明白有些规律不可逆转,不可打破,只能与其共生、共存。无论人类文明如何发展,都无法逃离自然法则,这是人的幸运,有法可依,如同互联网的出现,我们都可以在这个平台上提高效率。因此,不难理解为何《诗经》中有143种植物了,自然生灵是中国传统文学的开始。

钱穆先生的这部《中国文学史》不再是文学常识的罗列,而是陈述文学基因的遗传。文学如同世界上的任何一种生物,依附于生存环境。古人为何说“一日不见,如隔三秋。”而不说“如隔三年”?钱穆认为,秋有具体的场景,在人的记忆中酝酿了诗意。中国传统文学的生命力,来自于周围密切的环境。

文学不仅要生存,还需要交配、繁殖,与教育结合有了《论语》,与哲学结合有了《道德经》、与历史结合有了《史记》、与政治结合有了《出师表》……。中国传统文学之所以繁荣,正是因为他兼容的特点。中国没有主义,只有学说。主义的目的是为了否定他者,证明我是真理,主义的血腥我们都见识过了。而学说讲求共生,相互合作维护一个稳定的生物链。中国文学便是其中的果实之一。

人比动物要聪明一点,要生存,不需要把对方弄死,可以选择和对方合作。钱穆先生在此书中重点阐释文学纵向的发展,以及横向合作的过程。如唐朝诗歌繁荣,与科举考试有关,读书人越来越多;宋词繁荣则是人们对文学的需求增大,民间的创作者也越来越多。这部《中国文学史》的主干是社会演变史,文学是树干上的果实。所以读文学作品,先要读社会背景,单独去理解一字一词毫无意义。理解文学作品,需要眼界,看见整个文学演变的生态链。

按生物学来说,世界上没有“纯”的概念,“纯文学”是荒诞的说法,任何精神不可能存在于真空的环境里。自然界没有所谓的“悲剧”,悲剧本来自西方的主观意志,钱穆认为中国传统文学没有悲剧,“好的文学必须具备纯真与自然”,《红楼梦》的结局也是超脱。西方文明,逆自然而行,有了独立思考、有了悲剧,中国文明顺应自然,有了超脱,有了难得糊涂。现在,东西方开始交配,又繁殖了新的文学物种。

钱穆说:“中国的历史是应用的、实用的,诗歌文学亦是应用的、实用的。正如中国的艺术产生于工业,如陶器有花纹,丝有绣花与钟鼎有器具、锅等。”中国传统艺术家们更关心大地上发生的事情,他们的作品凝聚了此时此刻的生命体验。中国人不相信西方的天堂,不在乎佛家的来世,但在乎青史垂名。天堂、来世虚无缥缈,而青史的名册却历历在目,这便是中国人的信仰。