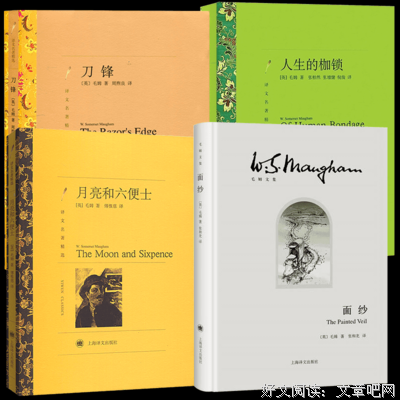

《刀锋》是一本由[英]威廉·萨姆塞特·毛姆著作,华东师范大学出版社出版的精装图书,本书定价:35.00元,页数:440,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《刀锋》读后感(一):我心中的宁静

战争带走了莱雷最好的朋友, 让他陷入思索: 世上为什么会有罪恶? 生活的意义何在? 梵修给莱雷的内心带去平静, 使他接受了善与恶的并存. 而莱雷是我心中的平静--乌黑而深邃的眼睛, 温柔而讨人喜爱的微笑, 悦耳又感人的声音. 只要他在身边, 无需说话, 就能感受到从容而愉悦的美好.

莱雷说: "我爱这世界, 不是因为它们本身可爱, 而是因为无数的上苍就存在于它们身上.” 我渐渐地理解了很多年前就记住的一句话: "美好的生活, 不是看到这个世界的美好而爱这世界, 是发现这世界的不美好仍爱这世界.” 这大概就是大气的格局, 对待世界应有的态度.

“智慧是求得自由的手段, 人类能为自己树立的最大理想, 就是自我完善”, “世界上还有什么比学会更好地生活更实在呢?”

当然, 莱雷的人生也有遗憾.

《刀锋》读后感(二):Alone

惭愧一把年纪才第一次读。读的纸质版的是秭佩译本,外出不便时间断读了几章周煦良版的电子书,回家还是会重读一遍秭佩版。

中学时毕业前夕每个人都要上讲台发表离别感言,特别不会当众讲话,就说希望未来自己和大家可以在人生之路上发现自己,认识自己,超越自己。这其实是高考前我妈那时候跟我分享的她读到还是听到的一些话。想来当时并没有什么特别的理解和认识,只是记住了而已。直到前些年自己困惑活着的意义才又从新想起。

莱雷在二十岁多一点的年纪就开始了寻找人生意义的旅程,而且在不懈的勤奋和努力下他找到了答案践行了不断完善自我的行动。不管是否存在真正的人物原型,或者这是作者自我的渴望和缩影,孤单的莱雷总是那么美好让人愿意不由自主地想接近又不得太过接近。

上世纪二十年代人们的生活与现下似乎没有太多不同,但相信现在的“傻瓜”读完这本73年前毛姆写就的小说之后除了有一丝不舍之外也至少会觉得自己傻的并不孤单。

《刀锋》读后感(三):我理解的刀锋与伊莎贝尔

刀锋.威廉.萨姆塞特,毛姆 故事最后的结局都是好的,每一个人都按明他想要生活的样子生活了下去; 索菲痛怏地死去了 伊莎贝尔得到了一大笔遗产 过得如愿的有文化阶层,满足自己所有的虚荣心 格雷在一家出名的公司稳定地发挥自己对事业的热枕 莱雷不断寻找自己的生活并摆脱了自己感觉是束缚的金钱,在路上寻找 苏珊让自己生活得到了保障 书里的每个人都在寻找自己生活的方向而莱雷的方向更加难找到,难确定它就是自己要的方向,每一个人也都有坚持自己的方向。 伊莎贝尔为了有文化阶层的地位巩固放弃了自己心爱的莱雷,与之作者描述的普通人格雷结婚生子,她想得到的让她别人对她一直心存爱意,一直能被她征服的结婚对象。 显然,她是一个聪明伶俐、爱慕虚荣,勇敢、惹人欢心的女人. 她需要一个像格雷这样好的男人来直为她支撑她的 个性 如果她和莱画离得越近时,陷入两人的生活迷局之后... 她将会与她设想的生活模样永远再见 她是一个自私.虚荣的女人只想利用莱雷的独特彰显自己的品味与世俗庸人的不同

《刀锋》读后感(四):没失望

上一次读完《月亮与六便士》后,意犹未尽,立即买了《刀锋》。果然没让我失望,内容是我喜爱的。我个人觉得比《月亮与六便士》更好,或者说不能比较好与坏,而是表达不同的东西,刀锋表达和追求的比六便士高了好几个层级,这是我个人觉得。 从出版时间来看,或许和毛姆个人追求和理解有关,月亮与六便士,更像是年轻阶段的莱雷,想弄清楚什么,但是不知道追求什么该怎么弄清,而刀锋是晚于六便士差不多10多年吧,更像是作者想明白了然后表达了出来,不止知道自己要什么,而且还知道如何要,如何融入生活中。

今天凌晨4点多,做梦梦醒,再无睡意,变起来继续看刀锋,看到有困意了,躺床上能更深更好的睡着。这是第二次这么干了,上一次这么干是读月亮与六便士,对来我来说,这招治愈我的失眠很有效,当然我很少失眠。在读莱雷去印度的那段经历时,我刚好在一座小寺庙里读完,很应景。用我仅有的一些认识去努力理解,我想我也只能get很小一部分,得益于之前看的一本瑜伽书以及瑜伽老师的灌输,大概能理解一些,比如三摩地,比如身心灵。

《刀锋》读后感(五):读后

优点:展现不同的价值观。讽刺意味,对伊莎贝尔的描写真的绝了。那种美好表面下不动声色的残忍与恶毒,虚荣与做作。我对这种漠视他人生命的人打心底里感到脊背发凉,对不体面的可怜人视如草芥,毫无人性怜悯,她对索菲的所作所为如同为了一己私欲把一个在悬崖边徘徊的人推下去。而且实施得如此不动声色,举重若轻。她对莱雷的感情是那种我得不到别人也休想得到的占有欲,我感受不到她的“真”。她的美好只局限于日常生活中那些浅显的人际关系,无法往更深的层面迈进。一旦有关系涉及更深的层面,比如真正的爱情,就会发现这个女人内心深处的浅薄与自私。我无意责备她的世俗,世俗本身没有任何错误,只是不是每一个世俗的人都会那样的冷漠残忍。 缺点:从写作的层面来说,有时候叙述显得太过啰嗦。特别是对莱雷的塑造,描述稍显“用力过度”。能看出作者脑海中有这样一个人物形象,所以想极力地从方方面面的描述中把他表现出来。比如作者自己就在文中说过,他描写莱雷特别的笑容次数达到二十多次。或许也是我个人偏爱作家让人物自己来说话,而让旁观者不厌其烦地说明总显得小说家的功力不那么精。

《刀锋》读后感(六):行走在刀锋之旅

很少见到以本人为一个角色行走在小说里,确实独树一帜,在领略小说的同时多多少少揣摩了作者零星的现实生活。

莱雷在战后一直在闲逛,面对其他人劝他上班都无动于衷,他的目标在经历过战争亲眼目睹着战友为拯救自己而牺牲,前一晚还在讨论去哪个小酒馆的面孔永远的消失了,从参军前无忧无虑的天真转化为思考生活到底有何意义,他走遍了世界各个地方去追求自我精神,不断学习,语言和诗画对他毫无难度,读了万卷书,行了万里路,哲学已经在他脑海里扎根,他尽管不信众人信仰的上帝,但宗教基础已相当深厚,最终他找到了自己,也在做自己喜欢做的事。

非常羡慕他们做事不拖泥带水,不像我们顾虑重重,往往一件事要考虑后面十几件才会去做,而故事也往往夭折在后续的某件之中,羁绊束缚不住莱雷的脚步,伊莎贝尔希望的上层阶级生活冲突了莱雷的精神家园。

毛姆亦友亦父?有时对伊莎贝尔觉得毛姆是以父角度劝诫,又以友与之平等交流,更是对她有着完全的喜爱,包容她尽管做的一些坏事。当然莱雷也如此,但莱雷那种是莱雷本身的吸引,他身上有东西让你喜爱,对伊莎贝尔则是真心欢喜,不问缘由。

《刀锋》读后感(七):刀锋

三星全给莱雷,不得不说这个人物塑造得相当讨喜。但小说中作者第一人称的口吻让人很讨厌。因为他不仅参与故事人物,情节,以一个作家的身份,还在文本中对这些人物以个人视角加以评论性地描述,让人对人物的印象首先受到第一人称的干预。 文中第一人称的叙述让人觉得这个作家永远是以一种高高在上的姿态和评判的眼光去和身边的人物打交道。我评判一个作家是否值得敬佩的标准恰恰是他能否平等得对待自己笔下的人物。我觉得好的作家对自己塑造出的不完美的人物,不应加以讽刺嘲笑,而应怀着理解和人道主义的关怀。况且,我不觉得艾略特的一生有什么愚蠢,和无意义的地方。这个世界上别人的一生我们是没有资格评判的,因为世界太大了,每个人都是独一无二的,每个人对自己生命的选择都应该受到尊重。艾略特喜欢社交,并且享受社交,所以乐意把自己的时间花在社交上,无可厚非。每个人的喜欢是没有理由的,换个条件,一个人喜欢画画,如果你却觉得他是不务正业应该做些别的岂不是无事生非吗。为什么同样是人,人们对于别人不能多一些理解呢?

总之,读到文本中自以为是的“我”的口吻就觉得有些难以忍受。文中的“我”凭什么认为是伊莎贝尔杀死了索菲呢?人的命运具有无限未知而不可控制的因素,伊莎贝尔的确是引诱了索菲,但选择都是索菲自己做的,伊莎贝尔和索菲都不知道未来会发生什么,她们的选择在当下都是在情理之中的。如果非要找出说是谁害死了索菲,那么伊莎贝尔有错,索菲有错,但最该值得指责的是割断索菲喉咙的那个狠心人。

莱雷在最后认为人生中唯一有可能结婚的对象是索菲时,也有些生硬和莫名其妙。如果说因为莱雷经历了那么多,思想有所改变,那么他更应该能够理智得看待自己的感情。不过,却也有合理之处。唉,作家是写完就没事了,给读者留下来多少疑问和矛盾啊。

《刀锋》读后感(八):我的刀锋

从译本上。我感觉这个译本还是挺好的。读起来很流畅,自然。虽然没有跟其他译本对比过,但是已经能满足我了。

没想到一本这种外国文学也可以写的这么容易读,改变了我对外国出名文学都是很难读的印象。

特别是里面对人物的描写。外貌描写太细腻来。佩服作者的观察能力。

剃刀锋利,越之不易。智者有云,得渡者稀。

其实看这本书是看到莱雷跟我有着一样的问题。

直到现在还是有点迷茫,可能就像莱雷从一战回来的时候有点像。每天干着自己不喜欢的事情,却没有勇气离开。一直想找到自己喜欢的事情。感觉这样子的生活好没有意义。莱雷选择了读书,游历,并且最后在印度找到他自己的答案。但是看完了,我自己却依旧没有答案。别人的人生终归只是别人的。不可能只望一本书能告诉你答案。还是要自己去探索和领悟。莱雷的人生我复制不了,甚至感觉连参考都很难,只能说让我知道这世上确实存在有人选择了这样一种世人大多不认同的方式,以他自己独一无二的方式在探索自己的人生,在生活着。

也许不存在哪种人生更有价值。到底是莱雷这种探索内心世界和谐的生活方式,还是伊沙贝尔那种追求现实,物质的世界的生活方式,又或者是埃略特那种通过参加各种宴会来找到自己价值的生活方式。每个人都在按他自己的选择在过着自己的人生。也许生命本就没有意义一说。只是我们为了活下去而硬要找出来。

我的人生是会通过哪一种方式来过?

我想用哪一种方式来过?

最后附一段对话: “你现在作何打算?”

“我有一件工作要在这里完成,然后,我回美国去。”

“回去干什么?”

“生活。”

“怎样生活?”

“平静地生活,有耐心地生活,有同情心地生活,无私地生活,节欲地生活。”

《刀锋》读后感(九):秭佩的错译管窥

周煦良的译本有不少人吐槽 看这个译本居然一片好评 但对比英文版翻了两页 译得不当的乃至完全译错的居然有三处。颇震惊。

英文版为中国亚马逊kindle版 中文版为华东师范大学出版社2016-1-1纸质版

Loc3710: "Isabel gave a gesture of lassitude."

270页:“伊莎贝尔做了个表示厌恶的手势。”

Oxford Dictionary: lassitude: a state of physical or mental weariness; lack of energy

lassitude应为疲乏,倦怠,厌倦之意。综合上下文译作厌恶不甚妥当。

Loc3714: "'Will you ask her to lunch? ...' 'Will you behave if I do?' 'Like an angel of light,'"

270页:“‘你请她吃午饭好么?’ ‘我请了以后,你请不请?’ ‘我会乖乖地请’”

前文中Isabel对Larry的未婚妻充满厌恶,突然想请她吃饭,所以小说中第一人称的作家问“如果我请的话,你会(对她)以礼相待么?”Isabel回答:(我会表现得)像天使一样。

ehave这种常用词居然解错。

Loc3728: "'What are you thinking?' i asked her. 'I don't quite like the look of you.' 'I'm sorry; I thought that was the one thing about me you did like.'"

271页:“‘你在想什么?’我问她,‘我不怎么喜欢你那种眼神。’ ‘对不起。我觉得我的眼神你早就不喜欢了。’”

私以为,应为“对不起,我还以为你一直喜欢(我的眼神)呢。”

就不吐槽那个不自然的英文语序了,意思完全译反了。前文第一人称的作家刚称赞过Isabel的美貌,故有此反讽。这两处都极易,前后两页就有这么多这么严重的错误真的是匪夷所思,匪夷所思。。。

另外感谢汪汪提供中文版纸书及斧正这篇小评中的两处不当和错字~

《刀锋》读后感(十):为何起名为“刀锋”

刚拿到这本小说,其实对于本书具体要讲述什么类型的故事并没有概念,完全是因为毛姆的名气和评分来阅读这本书,遗憾的是,目前《月亮和六便士》还没有读过而只是了解大概,所以在阅读《刀锋》这本书之前其实准备是不充分的。

本书的内容不加以概述,全书读完除了第五部分的莱雷与我的聊天部分加入印度的宗教部分难以理解,其余还是西方式的故事写法,读起来也号读。

至于本书的写作风格上来讲,一是以时间线和人物间的对话和讲述进行故事的推进,二是全书的写作中其实充满了对比和黑色幽默。全书的重要时间节点分为:莱雷和伊莎贝尔订婚时期(作者初遇莱雷)、莱雷来到巴黎两年后与伊莎贝尔解除婚约、十年后莱雷云游四方伊莎贝尔一家来到巴黎生活。其实本书的故事线也简单,如果以伊莎贝尔为线索去看更容易些,这其中穿插了十多年间的世事变迁和物是人非、也包含了莱雷对真理的追寻与顿悟。不难看出,书中每个人似乎有自己的性格,在那个虚无主义的年代,到底追求什么是每个人一生都在探索的课题。伊莎贝尔追求丰富的稳定的物质生活,艾略特追求的是虚荣的体面和丰富的社交,索菲追求的是感情上的幸福,苏珊追求了家庭的安稳,莱雷则追求自己精神上的追求和对于生活真相的探索。书中的人物上的描写各不相同,充满人物间的对比,也充满时间线上的对比,读完后或荒唐、或唏嘘、或庆幸,有的人物追求到了自身的追求过着自己想要的生活,有的人无法追求自己的幸福而惨淡退场,是那个世界虚无主义的写照,当然也是现代生活的写照。

第一遍读完本书之后,你问我到底莱雷追求的是什么,我也很难回答清楚,到底他经历这么多年后的云游有什么收货,起码在目前这个社会生活中,想要纯粹的追求精神生活是不可能的。21世纪即使是为了能够按时按点吃上普通的面包、有着普通的住所,就已经要耗费我们平时相当大的精力,像蒋方舟一次在节目里说过的,“我们能够成为一个普通人,已经相当不容易了”,如果能够有额外的时间闲下来去思考生活的真相,那真是再幸福不过的了。作为普通人,我可能不会像艾略特那样荒诞地追逐身外之外,也不可能像莱雷一样放弃物质生活追求自身精神满足,很可能要像苏珊一样跌跌撞撞地经历才能发现自己想要什么,其实最后如果能像伊莎贝尔和苏珊的结局一样,那就是普通人很大的幸福了。