《反穀》是一本由詹姆斯.斯科特(James C. Scott)著作,麥田出版的平装图书,本书定价:NTD 450,页数:332,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《反穀》精选点评:

●农业并非必须而只是一种政治手段貌似是来自于萨林斯的原始丰裕社会?只记得最开始对这个观点感到惊艳是读人类简史,现在看来就一般了。

●《不受统治的艺术》在文明史领域的延伸。将人类驯化谷物与牲畜的过程同早期国家驯化农民相比较,大有“微驯化”和“巨驯化”的意思。借麦克尼尔的概念分析定居农民和“野蛮人”的关系也极有启发。P246:我们绝不能将文化与国家核心和其宽广的基础混为一谈,最重要的是,人民的福祉更不应该和朝廷与国家中心的权力混为一谈。

●“为什么要对[国家/文明的]‘崩溃’感到遗憾呢?”——斯科特的“反骨”,对国家起源和意识形态的破读,似曾相识,非常刺激。古代史必读。

●主要观点已见诸《逃避》一书,算是后者的普及版吧。“谷物和国家之间的关系在于:只有谷物可以作为一个征税基础,因为它看得见,可分割,可估算,可存储,可运输。其他作物没有任何一个具备谷物所有的这些长处”。

●1. 口头文化相对隐晦的特性经常因为所使用的建筑材料易于腐朽而被放大,其文化遗存被水、土壤和时间收回去了。2.湿地社会中维生资源如此多样 富于变化 并顺应不同物产的不同节奏 以至于无法被纳入中央简单的核算办法。3.文明的工作,确切说是国家的工作在于消灭泥泞,并且将其还原成水和土两种纯净成分。4.本质上基于农业的国家局限在地球表面一小部分的可耕地上,许多人都能自由进出国家空间,转换维生模式,同时有机会逃避国家的压迫。流动人口污名化。5.前述国家很少是令人生畏的利维坦,就算偶尔会有,存在时间也很短暂,大多数情况,其政权多半处于空白期、分裂期或黑暗期。但历史的目的常在审视文化成就,却忽略国家形式的脆弱与易于崩解,何况非国家历史,知之甚少。6.生态位的建构,环境驯化,地景改造,人类对生态系统的管理…

●基于刻版印象之间的细微突破,对人与政权、人与农业,文明与野蛮之间的重新阐释,给人耳目一新之感

●基本是《逃避统治的艺术》的注脚,从农业角度展开也远不如从赞米亚地区来的具体和全面。

●谷物-农业-国家,重新思考农业帝国语境中的“文明”与“野蛮”

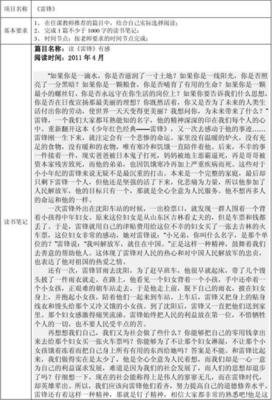

《反穀》读后感(一):谷物造就国家

在《反穀》中,斯科特只讲了了谷物、地理环境限制和谋生手段限制在国家建构过程中的作用。倘若如此就不过是在重复卡内罗的限制理论而已。

我的建议是把阶级分化作为一个基础因素加入到这模型中,将这个模型扩充为:阶级分化是国家产生的基础,谷物农业是国家产生的物质保证,地理环境和谋生资源的限制促进了国家的形成,而国家机器强化了阶级分化和阶级对立,使阶级社会最终得以完成。

详见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/266465603

《反穀》读后感(二):人类社会的原罪

作者前三章有关定居生活起源与发展的解读确实相当完美(包括后文的五、六两章对于早期国家形态的分析同样相当完美,尤其是对传统上古史研究中以政治史、文化史为核心视角的史观进行了反思与批判,并重新以地理史<人文地理学、迁徙流动>、环境史为核心视角的史观对早期国家形态进行了精要分析),不过到了第四章出现了一处关键论证链条的断裂,即关于国家起源问题作者谈得过于浅显(这一问题也包含作者在第五章所没有论证的奴役现象的起源问题,p191、p213),仅仅强调气候变化导致环境恶化从而形成人口集中(p151·152),但是由人口集中到国家形成之间是一个质的变化(p159),遗憾的是作者竟然没有明晰引起这一质变的关键因素。而其实根据作者手头掌握的材料尤其是前三章的论述,我们完全可以作出大胆假设与合理推断。 促成国家形成的关键因素在于权力阶层的兴起。权力的力指的是力量,在原始社会,这一本质是很简单直接的。依据作者前三章中引述的考古材料,我们已经可以确知采集、狩猎群体的身体力量以及生存能力是要远远强于定居群体的,而这正是构成原始权力的核心要素。强势的权力阶层在早期的人类群体中通常难以由内部崛起,而往往是来自于群体外部。原本的气候与生态环境是可以达到两个群体间互不干扰各安其位的,但是由于气候变化(包括人口增长),食物来源(包括水资源)逐渐不足,采集狩猎群体不得不去暴力抢夺定居群体所存有的食物(定居处的水源)。在这种抢夺的过程中,采集狩猎群体逐渐发现其实无需进行三番五次的抢夺,更便捷有效的方式是对这一群体实施直接的暴力统治,这样便可一劳永逸,永远坐享其成。通过这种对定居群体的统治与驯化,自身也达到了一种寄生的效果。 正是因为权力的不平等,劳动役使才有可能(奴役制度的诞生),由此开始了社会的发展,权力体系与国家结构才能逐步成型。当然,因为收成不好,定居群体内部出现食物抢夺从而促成权力的兴起也是有可能存在的,但远不如外部势力来得明显,因为群体内部是可以进行互助而避免暴力冲突的。如果没有外部群体入侵,群体内部足以保持一种相对稳定平衡的状态,虽然会有一些具有威望的长者、能力强或是暴力野蛮的人,但并不会强势崛起乃至于形成权力阶层(p170,这一点是我与作者意见不同的地方)。总之,权力产生于食物抢夺的过程中,而国家的诞生则是源于城市政治体之间为了抢夺人口资源(奴隶)进行的斗争与吞并。定居群落(农庄、村庄)的集中和人口增加形成了城市(聚落),而城市遭受外部群落入侵进而被管治(出现奴役制度)便形成了城市政治体(权力阶层与被管束的居民和奴隶),而城市政治体有了进一步的群体制度之后便可以称为城邦,城邦最终通过制度的完善与健全、规模(人口、经济、领土)的发展壮大最终形成国家。城市政治体或城邦这类过渡性的权力复合体形态存在了相当长的历史时间,但这一点作者谈得非常模糊。 因此我们可以说,正如作者所批判的国家叙事对游牧与采集狩猎群体的污名化一样,为了扭转这种倾斜(打抱不平),作者其实也在美化这一边缘群体而刻意忽视了权力起源的问题(p183作者在注释24中随口说到了国家的起源问题,但没有在正文中详细论述;p226作者提到了游牧民族的入侵一词;p250对亚摩利人入侵进行了描述),并且强调此一群体与政治和权力体制的游离,但蒙元帝国的建立恰恰说明了游牧民族是具有强烈的政治统治意愿并且完全具备实现这种意愿的能力。这种刻意忽视同样可见于作者对定居群体和游牧以及采集狩猎群体间互动关系问题的论述,主要包括贸易互惠关系(p166、p264等)、游牧群体受到定居群体疾病传染的危害(p252等)、游牧群体有限地抢夺定居群体的财物资源(p261·262:“巨型寄生者”、p265:最高境界为纳税人),而相对弱化了在资源匮乏并形成早期国家的阶段两者间激烈的对抗冲突进而形成管控统治的可能性,这多少有失偏颇。 其实,综合作者在本书最后一章的论述,我们应该认识到,这两种群体之间千丝万缕的暧昧关系,相互间的身份转换与分离现象相当普遍和广泛,并且这种微妙而复杂的关系不应该仅仅体现在国家形成之后,而恰恰应该是造就了国家这一体制最初形成的原因。因此,如果将国家的建立视为人类社会的原罪,那么没有哪个群体可以逃脱罪责。两个群体并非二元对立,实为一个群体,即人类。

《反穀》读后感(三):人间清醒有反穀

看过一些讲采集狩猎和农耕的书,但《反谷》这本书是主讲早期农耕文明中的谷物,与国家(state)的关系。小标是a deep history of the state。

这里说一下国家这个概念,原文用的是state,不是nation或者country,stata这个词比另外两个词更加突出的是政治的内涵,它除了要求有人口和疆域,还要有政治活动的政府。附上关于state的4个要素——

The State as a person of international law should possess the following criteria / qualifications:

a. a permanent population;

. a defined territory;

c. government;

d. capacity to enter into relations with the other states.

这本书在讲到国家的时候,基本也是包含这4点的相关内的。这个就是有别其他书的一个点,还有就是这本书的观点非常出挑,虽然薄但逻辑清晰,读完给人印象深刻。

开篇主要介绍了早期人类(美索不达米亚)的生活样貌,火的使用(火在人类史上是很重要的存在,使用火改变了人类在大自然中的生态位,书里面以一个形象的例子说明:在有火的踪迹的考古洞穴,人类的骸骨完整而野兽的骸骨破碎,在没有火的踪迹的洞穴,野兽骸骨完整而人类骨骸破碎。另外使用火烹调食物大大促进了消化能力,肠道短,也帮助了脑进化。)、种植植物、驯养动物等湿地生活的内容。窥探到了早期人类是在一个什么样的地方(湿地,物质丰富),过什么样的生活(采集狩猎,佛系种田,开始驯养动植物以及人类自己)。

这里我抛几个印象比较深的观点出来——

1. 生活在湿地这个内容写得比较多,之前其他书确实在湿地上没有很展开去说,为什么要注重湿地,是因为湿地是狩猎采集过渡到农耕的核心关键,或者说是人类文明起源的关键(说到几个早期人类文明都是起源湿地)最初谷物种植也是有赖于湿地。

2. 圈养动物+定居生活导致的病菌,造成了早期农耕时期人类死亡率高,但出生率也高。

3. 早期圈养动物和种植植物采用的是采集狩猎的思维。

看完这一部分的感觉大概就是早期人类在进入农耕文明其实过得也蛮累的,累死累活还营养不够。那为何不依旧过采集狩猎的生活。书中也写到了,因为气候环境等问题。

接下来主要在说基于这么一个社会下,国家是怎么样的。写得最多的是写到人口,流动的人口以及定居的人口,核心主要就是提出了有别与一般认知的新观点。这里主要分几个维度去拆解。

1. 国家对人民征收税,自从有了国家就不可能没有税的,说了谷物为何成为税的几个特点——便于储存运势,易衡量,生成时序可预测等。

2. 国家和人口。农耕文明的特点是定居,降低了人口流动的可能性,对于早期统治者来说,不在于疆域的广度,而在于人口的多少。对此做的努力比如战争,奴隶,以及修筑边疆城墙(比如长城,是防止进犯也是防止外逃,这里我想到我们古人的共同理想——桃花源,基本也算侧面的反映吧,过不下去的时候就想找个世外桃源去避世。古人说天下之大莫非王土,说的是土地,但换个角度,就是说生活在这土地的人,都是王的属物)。这里,特别基于国家对定居人口的需要,指出了野蛮和文明的内涵。普遍都会认为野蛮就是落后的,文明就是先进的,其实历史是赢家写成的。采集狩猎式的生活方式被认为是野蛮的,因为吃肉,不种田。其实不过是意识上的教化,让人民心悦诚服接受农耕生活,定居下来。

3. 国家的崩溃和人民的福祉。这里面有一个观点说到黑暗时代,黑暗时代大概是统治层面的说法,就是国家动荡,外敌或内患,听上去很苦,但是对于普通人民来说,其实太平日子也是不好过的。这个观点其实我们历史上大概有说过。

这一部分主要是对于一些已经固话的概念的反思,比如说文明/野蛮/国家等等,在漫长的历史中这些词已经产生了某种特定的情感内涵。作者做的就是用早期的生活样貌重新把这些概念的本来面目呈现出来。会让人产生一种原来事情不是我以为的样子的感慨。

这本书我觉得最大的特点不仅是作者本人对历史真相的阐述(专业),同时也提供了一个看待事物的视角,很多事情并非当下,表面看上去那样。

《反穀》读后感(四):人类迈入农业时代的代价

我们大多数人都全盘接受过这样一幅充满进步喜悦的历史图景: 在前农业时代,人类过着忍饥挨饿的悲惨生活,四处游荡,吃了上顿没下顿。谷物的发现与人工培植,以及动物的驯化,使人类摆脱食物危机,过上定居生活,跨入到安全、温饱、开化的农业国家社会。 詹姆斯·斯科特的《反谷》一书,正是要挑战这一已经深入人们认知骨髓的常识。 考古学的证据表明,地球上最早出现的农业定居国家,是在约公元前三千年的两河流域,也就是“美索不达米亚”,即如今的伊拉克南部。 所谓农业,是指以谷物为主要栽培作物,并且驯养动物的生计方式。 所谓定居,是与“游民”相对而言的。游民是指那些过着采集、渔猎、放牧、游耕、海捞生活的人。而定居的人,基本上不再移动,生于斯长于斯死于斯。 所谓国家,是指有一个权力中心,一般是由某位君王统治,具有官吏系统,有社会分工和社会分层,建有都城,筑有城墙,收取税赋,并且对农产品进行再分配的统治形式。 人类从游民变为生活在国家统治下的农民,曾经被描绘为一场不可逆的伟大进步。并且人类一旦进入农业社会,便迫不及待地抛弃了低级的游民生活。 但美索不达米亚的考古学证据,却显示出不一样的历史进程。 考古学家们发现,早在公元前七千年,美索不达米亚就已经有谷物种植的证据,却没有产生国家。 如果谷物种植代表的农业革命,是一场令人欣喜若狂的历史飞跃,可是为什么人类在进入农业国家的“天堂”门前,却裹足不前、左右徘徊了四千年之久? 斯科特给出的答案是,进入农业国家的大门并非当时所有人的主动所为,而是部分人的被动接受。 传统的农业国家起源理论基于这样的一个逻辑推理:农业国家都起源于半干旱地区,因为人口不断增多,可获得的天然食物不断减少,逼迫人类发明灌溉技术,力求在有限的土地上种出更多的粮食,进而养活更多的人口。而聚集在有限土地上的大量人口,必须要求产生一种维护社会秩序的高于所有人的权威,以免整个社会陷入所有人对所有人的战争,于是国家就此诞生。 但考古学证据表明,公元前三千年之前的美索不达米亚,根本就不是一个半干旱的地区,而是一个天然物产十分丰饶的富庶湿地。在人们的食谱里,有各种可食的天然植物,也有人们种植的农作物,蛋白质来源则有各种野生的鱼类、鸟类、海龟、贝类、软体动物,以及迁徙经过的瞪羚。 农业种植只是诸多可获取食物的生计方式中的其中一种,并且不是最主要和最重要的食物来源。相比起那些唾手可得的天然食物,人们为什么还要搞农业种植呢?原因即是我们常说的“鸡蛋不能放在一个篮子里”,这可能是人类最早的保险理财项目。 可为什么在物产丰饶的公元前三千年的美索不达米亚,本是以备不时之需的一种具有保险性质的农耕行为,最终演变成当时在国家统治下的农民们的普遍生活方式呢? 斯科特认为,这是一部分人对另一部分人的暴力征服使然。 就像捕获的动物,人们会把那些脾性刚烈的杀掉即时吃了,而把那些性情温驯的留下来豢养,以后再吃它们的儿子儿孙。人们对那些捕获的其他人类也采取同样的策略,不听话的杀掉,听话的留下来为奴。 为奴干嘛?种地去。 种什么?种谷物。 为什么是谷物?因为谷物看得见、能分割、好估算、易储存,运输也方便,是一种理想的税收标的。 于是,我们得到另一副历史图景:战争、征服、奴役、农耕、赋税、王权、国家。 照此看来,人类的生计方式从渔猎采集到游牧再到农耕,人类的群聚方式从游群到村庄再到城镇,并不是一副充满温暖的进步画面,而是带有血淋淋的杀戮痕迹。 国家起源于人对人的奴役,那些从游民变成农民的人,相比其以前的生活,要忍受更长的劳动时间,只得到更少的闲暇时光,与牲口同居于狭小的空间,甚至于与人畜的屎尿为伍,也更易于暴露在流行疾病中间。 这样一幅明显的“退步”画面,可是为什么千百年来,我们一直倾向于把游民到农民的转变,当成是伟大的历史进步呢? 斯科特认为,那是因为文字成为国家进行自我吹嘘和自我美化的载体。 历史上最早发明文字的社会,大多是农业社会。相反,那些游民社会,大多则是有语言而无文字的社会。 显然,文字对农业社会是一项至关重要的发明。 文字作为一项工具,在农业社会发明出来用,最早的功能是什么呢? 斯科特暗示,可能就是为了记账和收税。 而对于游民社会而言,没有固定的财产,也没有固定的上贡的对象,当然也就没有那么紧迫的发明文字的需求。 在考古学家们发现的早期国家的文字中,多是记载税收、社会组织、贡品清单、王室家谱、建国神话、法律法规等内容。 此外,文字也成为国家言说自身合法性、自我吹嘘和自我美化的意识形态工具。 我们可以肯定,那些游民社会也会同样进行自我吹嘘和自我美化,不过他们的吹嘘和美化因为少有文字作为载体,大多消散风雨中。 当我们回望历史,我们能看见的,多是大量流传下来的农业社会对自己的溢美之词, 而很少听到那些游民社会自我赞美的声音。 与此类同的是,农业社会的王权大多建基于某个石器垒筑的城市中心,而那些游民社会则多是由一些如木头等可降解的资源构筑而成。 当我们回顾考古发现,那些留下来的石砌城邦给人以先进的感觉,而那些看不见的游民社会则消逝在历史的尘埃中间。 农业社会把自己描述成一种跨越式的进步,并且是不可逆的、进入后就回不去的美丽新时代,因为它太先进、太优越了。 与此相对,农业社会也把游民社会描绘成各种各样的惨相,并且对其污名化。 比如barbarian(野蛮人)一词,就是古希腊人对非希腊人的蔑称,因为在古希腊人看来,那些没有过上农业生活的非希腊人的语言就像动物一样,是bar-bar-bar的乱叫。 所有早期国家都以类似的方法,来将自己和外族区别开来,污名化一切非其文化中心的边缘人。 但斯科特认为,早期的农业国家并不像其自我美化中的那么雄伟,实际上它经常处于极不稳定的状态,不时的崩溃才它是常态。 早期农业国家的崩溃,有其外因和内因。外因具有不可控的偶然因素,比如外族入侵,或者气候突变。而内因则显示出其虚弱的本质。 斯科特总结了早期农业国家崩溃的三种内因: 一、由于农作物、人口、牲畜前所未有的聚集,更易于导致疫病的产生和流行。一次大流行病袭来,往往就能终结一个国家,使其变成废墟。 二、早期农业国家一般建在水流经过的地方,经年累月的都市化扩展,造成森林滥伐,河流上游流域因此水土流失,导致洪水泛滥,进而摧毁城邦。 三、在密集的灌溉系统中反复耕作土地,造成土壤盐渍化,农产歉收,导致饥荒。权力最终被迫放弃耕地,或向别处流动,或就地崩塌。 那些在国家崩溃后幸存下来的人民,去向何方?当然是重归山野,采集、打猎、捕鱼、海捞,重拾游民生活,直到他们再一次被另一个崛起的政权捕获。 以此看来,“游民”-“农民”-“游民”,在早期农业国家时代,更像是一次又一次的历史循环,而不是线性的进入了就回不去的所谓跨越式的历史进步。 此外,在自人类发明农耕技术以来,农业国家社会在绝大多数时间里,并不是人类生活方式的主流。 如果你从公元前2500年的外太空向地球俯瞰,只有美索不达米亚、埃及和印度河河谷,有零星的几个可控范围极小的农业国家,其人口相对于当时的全球人口总量,几乎可以忽略不计。 到了公元前1500年左右,此类农业国家还能再加上玛雅和中国黄河流域。 即使到了罗马帝国和中国汉代初期这类“超级国家”达到巅峰的年代,其有效控制区域的范围依然出奇地局限。 甚至于到400年前的十七世纪,资本主义已经开始萌芽,工业革命即将启动的前夜,全球仍有三分之一的人口过着渔猎、采集、游牧、游耕、海捞的游民生活。 从农业国家乍现,到工业革命前夜,在这段长达4000多年的历史中,面对那些自视先进的农业社会,游民社会也并非一直处于落后挨打的局面。 某些在历史的长河中大多数时间都没有进入农业国家系统的游民,不仅不是农业国家捕获的对象,反倒历来成为一股反复敲打、剥削和劫掠农业国家的力量,甚至成为农业国家崩溃的外因。 比如北欧的维京人之于欧洲大陆的农民,又如中国北方的游牧民族之于南部的汉人社会。 在早期农业国家时代,农业社会与其邻近周边的游民社会像是一种循环往复的吐纳关系。 农业社会在其兴盛期吸纳游民社会的人口,在其崩溃期又向游民社会吐出人口。 而到了后期,二者之间,则像是一种寄生关系。 农业社会的人,不但驯化了动物,也驯化了自己,变得跟家养的牲口一样,体格矮化、性情温顺。 而游民社会的人,则继承了猎人们的生存法则,视可及范围之内的所有资源都是可以猎取的对象,农业社会当然也在其猎取的对象当中。 就像北非的游牧民族柏柏尔人的俗语所说:“掠夺就是我们的农活!” 在一些情况下作为捕获对象的游民,在另一些情况下反过来成为了猎手,而农业社会则变成了猎物。 就像人类对待猎物一般不会赶尽杀绝,留着幼崽长大,待来年再捕。那些以掠夺为农活的游民,也以同样的策略对待它邻旁的农业社会。 在此种情景下,游民社会就像一个巨型的寄生者,寄生在农业国家的身边。 斯科特调皮地说到,那是“野蛮人”的“黄金时代”。 综上,斯科特通过对新近考古学发现的梳理,在此书中挑战了如下常识: 谷物不是单纯的农作物,它也是权力进行统治的一种政治工具; 农业革命并非一场跨越式的进步,农业社会也没有它自我标榜的那么美好; 游民生活没有描述中的那么悲催,游民社会也不是想象中的那么落后。 此书的英文名“against the grain”,直译过来是“反对谷物”,或者更激进一点“反抗谷物”,好像谷物有过错,需要敲打一下它。 但“against the grain”,也有格格不入,或是违背某人意愿的意思。 也就是说,人类进入农业国家社会,对于劳动人民而言,并非心甘情愿,而是迫不得已。